農作業事故を知る

「農業安全対策」について

「ヨシ!」の指差呼称で、作業現場の安全に努める猫をモチーフとした「仕事猫」とコラボするなど、広く国民に農作業安全を周知する取り組みが話題となっています。新しいアプローチで、農作業安全の啓発に取り組む農林水産省へ、農作業事故の現状とその取り組みについてお話を伺いました。

農産局技術普及課

生産資材対策室 農作業安全班

課長補佐鬼塚 淳一

現状について

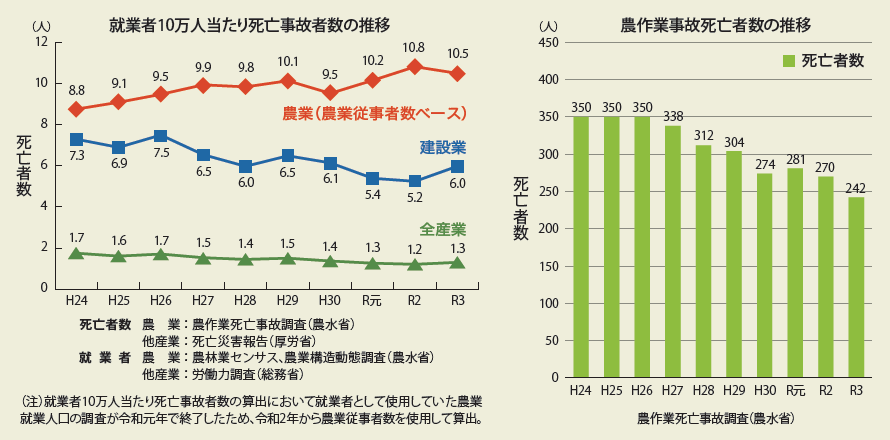

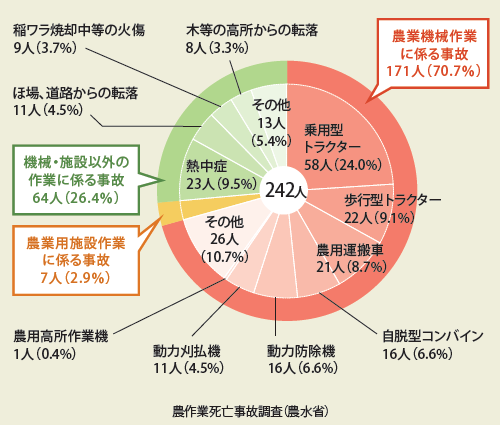

農作業事故死亡者数で見れば、令和3年は242人と前年から比べて28人減少しています。しかし、就業者10万人当たりの死亡事故者数の推移をみると、依然、建設業などの産業と比べても高い状況になっています。(図1)

農業の持続性、担い手確保の観点からも農作業安全の推進が課題となっています。令和3年2月に農業者・農業者団体、労働安全に係る有識者、農業機械関係団体等からなる「農作業安全検討会」を設置し、同年5月にとりまとめた「農作業安全対策の強化に向けて(中間とりまとめ)」に基づいた対応を進めています。

春と秋の農作業安全確認運動

農作業安全に係る地域や都道府県の関係機関からなる地域推進協議会を、私たちは「農作業安全推進協議会」と呼び、農水省は、その協議会を通じて、農業者に農作業安全に係る普及啓発を行っています。このような取り組みを農作業安全確認運動として、農作業における安全対策の強化を図る必要があると考えています。毎年3月から5月までの春と、9月から10月までの秋を重点期間として、全国の関係機関の協力の下で農作業安全確認運動を行っています。

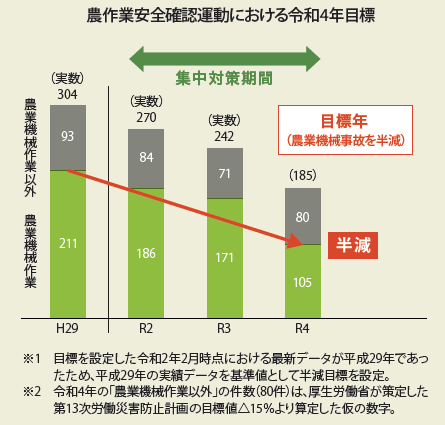

この農作業安全確認運動では目標を定めており、令和2年の農作業安全確認の目標として、死亡事故を令和2年から令和4年までの3年間で平成29年の211人から105人へ半減すると設定し、必要な対策を集中的に行っています。(図2)

広く周知する工夫

例えば、一般に広く周知されている「仕事猫」とコラボレーションした、作業安全を普及啓発するステッカーを作成し、都道府県や市町村、農協や農業機械メーカー、全国の関係機関に希望を取りまとめて配布しています。この度の希望は高いもので、当初は20万枚の配布予定を見込んでいましたが、41万枚となり反響の大きさを感じています。そこで、さらに事業所への掲示や機材への貼り付けなどに利用しやすいようにウェブサイトからダウンロードして利用できるようにしました。

- 作業安全ステッカー[農林水産省]

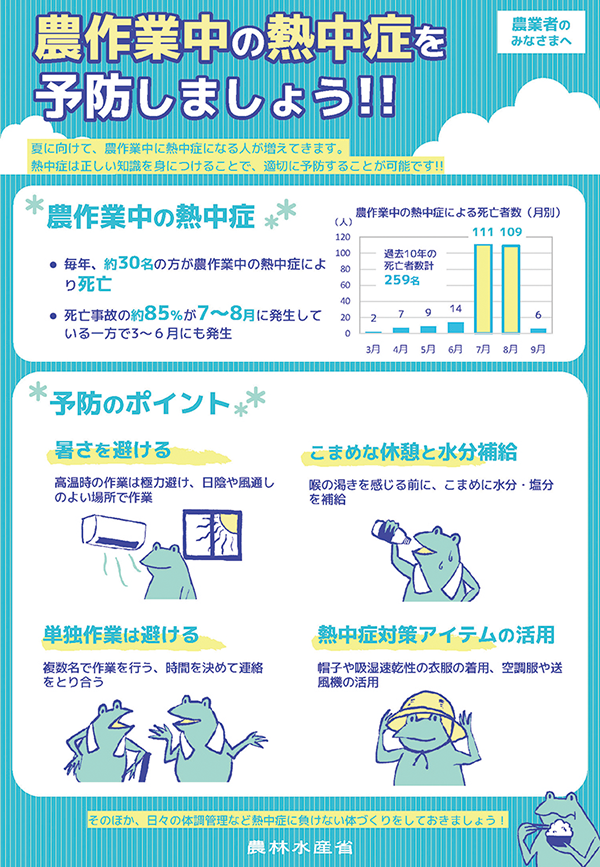

実は、農作業事故死亡者数の中には熱中症による農作業事故も含まれています。農作業中の熱中症による死亡者は直近10年間で259人と農作業死亡事故のうちの約1割が熱中症によるものでした。(図3) 今年4月28日に「気候変動適応法及び独立行政法人環境保全再生機構法の一部を改正する法律」が成立し、5月30日に熱中症対策実行計画が閣議決定されました。農林水産省としても農作業安全確認運動の一環として今年は5月から9月までを熱中症対策強化期間と位置付けました。そこで、農業者向けの熱中症の注意喚起のポスターやパンフレット、推進機関向けの情報集「熱中症関係情報集」を作成し、4月28日に情報共有し、ウェブサイトに掲載しました。

- 熱中症関係情報集[農林水産省]

熱中症の死亡者数の現状や具体的な熱中症対策アイテムの紹介、MAFFアプリと熱中症警戒アラートの連携について、都道府県や関係団体の協議会に情報共有しています。ウェブサイトに掲載されているものは、推進機関が適宜、加工しながら活用していただけるようにしています。

農水省職員が作った熱中症対策パンフレット

今年から、熱中症対策を強化しています。このパンフレットのイラストは、職員が描いたもので、なかなか良いデザインだと好評です。

農家さんが「パッと見てわかりやすい」ことを意識しました。

「無事に自宅まで帰る(カエル)」ことが重要だと伝えたく、カエルにしました。

石川 明里さん

農研機構に期待すること

今後、農業者の一層の高齢化と減少が急激に進む中にあっても、食料を安定的に供給しつつ、わが国の農業が成長産業として発展していくことが重要です。そのための担い手の育成と確保を進め、農地の集積・集約、農業生産基盤の整備に加えて、スマート農業の普及による技術革新が必要と考えています。このような課題の解決に加え、特に農研機構は国内唯一の農業機械の安全確保を所管する機関であり、農作業安全検討会の委員としても参画していただいていますので、引き続き協力をお願いしたいと思っております。

農業者の皆さんへ

例えばトラクターは、安全キャブや安全フレームといった安全基準を満たした機体を使用する。乗車時には、シートベルトやヘルメットなどの安全装具を着用する。シートベルトを着用すると、仮に事故にあったときの死亡率が8分の1となることが明らかになっています。そのような、ちょっとした意識づけでできることを一つひとつ始めて、習慣化していただくことが一番身近な農作業安全の取り組みではないかと思います。

農作業事故は、農業経営や地域に大きな影響を与えるものとなります。これらの身近な取り組みを行うことで、皆さんの命や、経営基盤、家族、さらには地域農業を守ることにつながります。