日本全国、どの地点にどんな土壌が分布しているかが一目で分かる日本土壌インベントリー。デジタル化で多くの人がアクセスできるようになり、今後の発展がますます期待されています。

- 日本土壌インベントリーはこちらから

https://soil-inventory.rad.naro.go.jp/

PERSON

日本土壌インベントリーの開発中は、データ入力のため一日中マウスをクリックし続けていました。完成した時には左右で人差し指の長さが違って感じられたほどでした。

農業環境研究部門 土壌環境管理研究領域

土壌資源・管理グループ

高田 裕介 上級研究員

土壌から予測する未来

日本土壌インベントリーとは

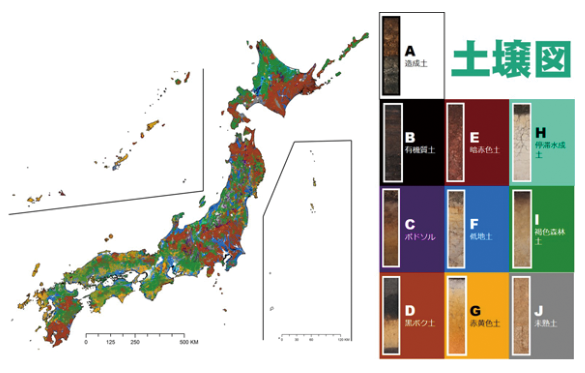

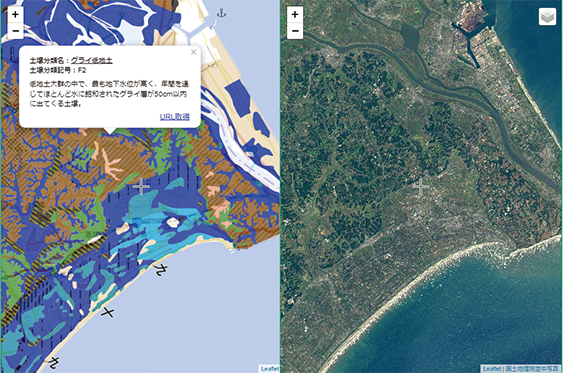

日本土壌インベントリーでは土壌図や土壌調査データを公開しています。土壌をさまざまな特徴から分類し、種類や性質を地図化。生産者や都道府県の普及指導員の方々にご利用いただいています。

土壌図が紙で管理されていた時代には生産者が目にする機会はほとんどなく、自身の土地がどんな土壌なのか分からないといった状況がありました。そこで、2010年に土壌図をインターネット上で公開。土壌の種類が分かるだけでなく、さらに利便性を向上させるため、土壌の種類と気象情報を組み合わせて土壌の温度や成分を計算できるアプリや、都道府県による栽培手引書の内容との紐づけも行いました。これにより、「肥料をどれくらいまくと、どれくらい土壌に溶け出すのか」などの情報を簡単に得ることができるようになり、土壌の管理に大いに役立てられています。

土壌インベントリーの今後

開発のもとになった土壌図は、1960~70年代の農地分布に基づいたものでした。インベントリー開発時にはその時代から変化している土地やデータのない地点も多く、およそ40万カ所を専門家の知見を踏まえて更新し、現在のデータベースが作られました。現在の土壌図は500m間隔で調査したもののため、ほ場ごとの情報を得るにはあまり精度は高くありません。今後は土壌調査データの蓄積や、AIによる土壌性質の推定、土地利用によって変化した土壌の反映を進め、土壌図のさらなる高精度化を図っていきます。

これら精緻な土壌情報を分析・構築することで、「みどりの食料システム戦略」などのさまざまな政策の実現に貢献していくことが期待されています。

日本土壌インベントリーの使い方

❶ その土地が「どんな土壌か」分かる

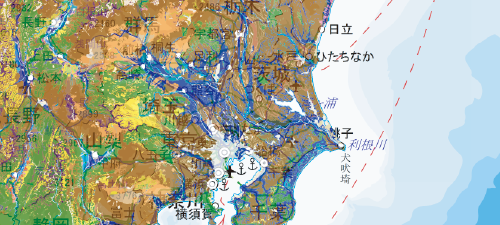

日本土壌インベントリーで公開されている土壌図では、任意の地点にどんな種類の土壌が分布しているのかが一目で分かります。土壌の種類が分かれば、その土地に適した作物も知ることができるのです。例えば礫が少なく、排水性の良好な「黒ボク土」は根菜類の栽培に適しています。日本のあらゆる地点の土壌の性質を知ることができ、その土地に適した作物が分かるため、効率的な農業生産が可能になります。

最新の土壌分類に基づいて作成

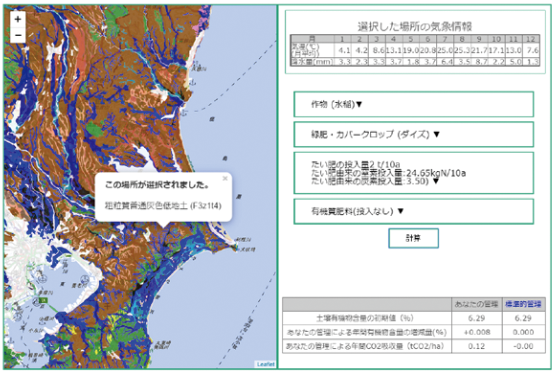

❷ 気象情報と組み合わせると必要な肥料の量が計算できる

土壌の情報と気象情報を組み合わせて土壌の温度を計算。肥料の種類・量・収穫までの期間などの情報を入力することで、土壌有機物の増減量や放出される地力窒素量※を計算できるアプリも搭載。肥料の最適量がすぐに分かります。

※土壌肥沃度の指標の一つ。微生物に分解、無機化され、作物が利用可能になる土壌窒素の量。

データを入力するだけで土中の有機物量を計算

❸ 実地試験に最適な土地が分かる

例えば、新しく開発した農薬を市場で販売する前に実地試験を行う際、実験に適した土壌を選定する必要があります。適した土地を探す際にも日本土壌インベントリーが使われています。

空中写真などの関連する地図と連動して土壌図を閲覧

デジタル土壌図を

気軽に活用してみよう!

e-土壌図II(e-SoilMapII)

e-土壌図II(e-SoilMapII)は、日本全国の土壌図をモバイル端末上で閲覧できるアプリです。日本に分布する土壌の種類を調べることもできます。

-

iOS版(AppStore)

https://apps.apple.com/jp/app/e-%E5%9C%9F%E5%A3%8C%E5%9B%B3ii/id1220684953 -

Android版(Google Play)

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.go.affrc.niaes.esoilmap2

標準作業手順書(SOP)

日本土壌インベントリーやe-土壌図IIの使い方をまとめた「標準作業手順書(SOP)」を公開しています。

-

デジタル土壌図標準作業手順書Version1.1

※本SOPは現在改訂中です。

https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/laboratory/naro/sop/134539.html