食品の品質を分析する官能評価

食品が持つ特性を分析し、おいしさの謎に迫る。

食品研究部門では、豊かな食生活の実現を目指して、あらゆる食品の品質や安全性を分析しています。分析方法は多岐にわたりますが、人の五感(味覚、嗅覚、触覚、視覚、聴覚)を用いて品質を測定する「官能評価」はその代表的な方法の一つです。実際に食品を口にし、味や香りなどを評価します。官能評価を行うことで食品が持つ特性を細分化したり、可視化したりすることができ、「なぜおいしいと感じるのか」「なぜ好まれるのか」の解明につながるのです。こうして得られたデータが、品種改良や食品開発、品質保持に役立てられています。

評価の種類は大きく分けて二つ

官能評価には「分析型」と「嗜好型」があります。分析型では、専門のパネリスト(評価員)が特性の強度(「どれくらい甘いか、やわらかいか」など)を客観的に評価。嗜好型では、一般消費者がパネリストとなり、好き嫌いといった主観的な感覚を測ります。両者を使い分けたり組み合わせたりして、おいしさの解明に取り組んでいます。

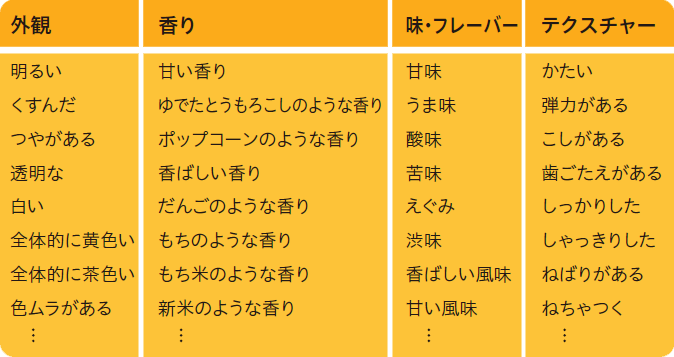

感覚を表す言葉が鍵

食品の特性を測定する上で重要なのは、感じられる特性の言語化。例えば、「サクサク」と「シャキシャキ」では、表すテクスチャー(食感)は異なります。農研機構では、特性を表す官能評価用語を体系化し、分析の精度向上に努めています。

精密な官能評価のために

試料の温度や形状、食べ方、評価する環境など、さまざまな要因で人の感覚は変化します。分析評価グループでは、妥当で信頼性の高い官能評価データを得られるよう、十分な吟味を行って、評価方法の開発を行っています。

話し合って、共通理解を!

各パネリストによる評価の前に、ディスカッションを経てそれぞれの意見をすり合わせます。この時に大切なのは、発言しやすい和やかな雰囲気づくり。全員が思ったことを伝えられることがポイントです。

あらゆる「おいしさ」に

迫る研究

01

「おいしい」を表現する言葉を吟味する

米飯のおいしさの表現には、「ふっくら」「もっちり」「甘みが強い」など数多くあります。しかし、それら米飯の特徴を表す言葉はこれまで整理されておらず、品質や特徴が詳細に表現しきれていないという課題がありました。そこで、白飯として食べる米を対象とした研究に取り組み、米飯の官能評価用語をリスト化しています。用語は、熟練した評価員が実食し、延べ5000回答を抽出。さらに先行研究や文献などから収集した用語も加えた約7000語を整理し、最終的に約100語のリストにまとめました。用語を整理したことで、より詳細な品質評価への活用が期待できます。また、パネリストの訓練の効率が上がりますし、組織内外での評価結果の共有の際にも誤解が回避できます。さらに、おいしさを消費者へ伝える際にも言葉選びが容易になるなど、流通や消費の現場にも貢献できると考えています。今後は、リストの各用語に定義や例示を付け、辞書としても機能する「用語体系」へと展開すべく、精査を続けています。

※伊藤忠食糧株式会社との共同研究です

おいしさの研究が大好きで、学生時代から官能評価一筋です。たくさんの人においしさを届けます!

食品研究部門

食品流通・安全研究領域 分析評価グループ

早川 文代 グループ長補佐

02

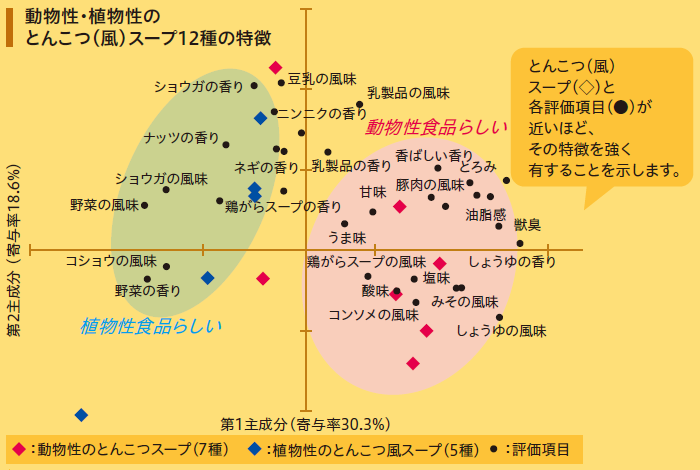

動物性・植物性で異なるおいしさの感じ方

近年需要が高まっている植物性食品ですが、動物性食品の代替としては物足りないと感じられがちです。両者のおいしさの違いを明らかにし、物足りなさの原因を解明すべく研究を始めました。動物性食品としてとんこつスープを試料とし、植物性とんこつ風スープとの比較を実施。両者に適用可能な官能評価法を開発しました。それぞれの特徴を表現する33語の評価用語を設定し、まずは分析型官能評価でスープの味や香りの違いを可視化。次に、一般消費者への調査からおいしく感じる要因の一つに「動物感」があると分かりました。この「動物感」を感じさせる香りや味について、捉え方をパターン化。スープ自体が持つ特徴と、消費者が実際に食べた時の感じ方を照らし合わせて分析することで、満足度向上には味や香りをどう制御すればよいか、具体的に分かるようになります。おいしさの理由を解き明かすこの分析技術は、新たなおいしい食品の開発につながると期待しています。

※不二製油グループ本社株式会社・不二製油株式会社との共同研究です

農研機構でさまざまな食品のおいしさを分析することが、一番のやりがいです。これからも、おいしさの謎を追究します!

食品研究部門

食品流通・安全研究領域 分析評価グループ

中野 優子 研究員

-

詳しく知りたい方は食品研究部門HPをチェック!

https://www.naro.go.jp/laboratory/nfri/index.html