技術提案

プロジェクトのご紹介

プロジェクトの成果

プロジェクトの成果| Ⅰ-地域農業機械化支援タイプ | 7 |

大豆播種の高速化を実現する 大豆用高速畝立て播種機

農研機構 農業機械研究部門、アグリテクノサーチ(株)、小橋工業(株)

開発レポート

開発レポート

大豆は日本人の食生活に欠かせない主要な穀物の一つであるにもかかわらず、自給率は6%程度(2020年)で、その多くを輸入に頼っています。国産大豆の生産拡大と安定化は、需要側、供給側の両方から強く望まれています。

しかしながら、大豆の都府県(北海道を除く)の単収は124kg/10a(2019年)と低く、その主な原因は、湿害と考えられています。大豆は過湿状態で生育初期の出芽不良(発芽に必要な土壌の空気不足、急激な吸水による種子の細胞崩壊、土壌細菌による腐敗)が発生しやすい作物で、排水が不良なほ場で栽培した場合、降水量が多いと収量が低下します。特に、都府県では播種時期が梅雨時期となることが多いことや、大豆作付けの93%が水田転換畑で作付けされていることから、収量が不安定です。

このため、農研機構では大豆生産量の拡大と安定化を目的として、生育初期の湿害に有効な畝立て栽培に着目し、既販機(耕うん同時畝立て播種機)で課題となっていた高速播種が可能な播種機を開発することとしました。

開発は、平成26年度から緊プロ事業として、アグリテクノサーチ株式会社、小橋工業株式会社と共同で進め、平成30年度より農業機械技術クラスターにおいて現地実証に取り組んだ結果、この度、共同研究企業から機械の市販化に至りました。

開発機はトラクタ搭載型の作業機で、牽引ディスク式の畝立て機構と高速対応の播種ユニットより構成されています。従来のロータリ式の畝立て播種機とは異なり、畝立て播種と高速作業の両立が可能です。このため、湿害が心配される水はけの悪いほ場において、湿害軽減効果と効率的な播種作業の実施が期待できます。

開発機は、畝立て、播種、施肥(オプション施肥ユニットを取り付けた場合)の同時作業が可能です。また、牽引ディスク式の畝立て機構は、中耕培土機をベースに開発しており、播種ユニットを取り外せば、中耕培土機として利用可能です。

事前耕起したほ場において、作業速度4~6km/hで12~15cmの高さの畝を形成し、畝の頂部から深さ3~7cmに、設定した株間で単粒または複粒で播種可能です。また、施肥ユニットを追加することで、播種と同時に畝の内部に施肥を行うことができます。

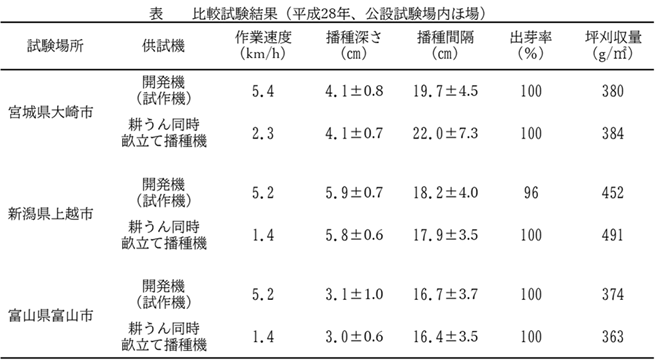

平成28年度に各公設試験場内ほ場で行った試験において、開発機と既販機である耕うん同時畝立て播種機の比較試験を行った結果、開発機は約5km/hと高速での播種作業が可能なこと、既販機と同等の播種精度、出芽率及び収量が得られることを確認しました。

これらの取組の結果、令和4年8月から畝立て機構が「高速畝立てディスク、型式:HDR200」(小橋工業株式会社)、播種ユニットが「大豆用高速播種機、型式:HUD-2」(アグリテクノサーチ株式会社)として販売が開始されました。畝立て機構と播種ユニットを組み合わせることで、大豆用高速畝立て播種機になります。

農業機械の取扱店で大豆用高速畝立て播種機を注文すれば、畝立て機構と播種ユニットを組み合わせた状態で入手できます。

詳細情報

詳細情報

-

小橋工業株式会社 「高速畝立てディスクHDR200」発売のお知らせ:

http://www.kobashiindustries.com/2022/08/05/1915 -

アグリテクノサーチ株式会社 大豆用高速播種機「HUD-2」製品紹介:

https://agritechno.co.jp/product/seeds/tractor/contents000575.html -

農研機構研究成果情報 大豆用高速畝立て播種機を開発中:

https://www.naro.go.jp/publicity_report/press/laboratory/iam/064680.html -

(一社)農業食料工学会誌 大豆用高速畝立て播種機の開発:

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsamfe/79/5/79_402/_article/-char/ja/