・技術提案

プロジェクトのご紹介

プロジェクトの成果

プロジェクトの成果| Ⅰ-地域農業機械化支援タイプ | 10 |

開発レポート

開発レポート

近年、有機栽培や農薬使用量の少ない茶栽培に対する消費者のニーズが高まっており、生産者からも農薬使用量を削減する防除技術の開発に強い要望があります。農薬を使わないで行う除草作業もその1つですが、幼木園や中切り更新時の樹冠下や雨落ち部及びうね間において旺盛に発生する雑草(写真1)の除草は、特に樹冠下のスペースが狭いため、既存の除草機を利用できません。このため手取り除草を強いられ非常に多くの労力を要しています(写真2)。さらに、手取り除草を行う雇用労働力の確保も困難になってきていることから、産地の維持・発展のために除草作業の機械化が急務となっています。

そこで、農研機構、(株)寺田製作所、静岡県農林技術研究所の三者は、これらの生産現場の要望に応えるとともに、早期の社会実装を目指し、2020年から農業機械技術クラスター事業において、コンソーシアムを結成し茶園用除草機の研究開発に取り組み、市販化に至りました。

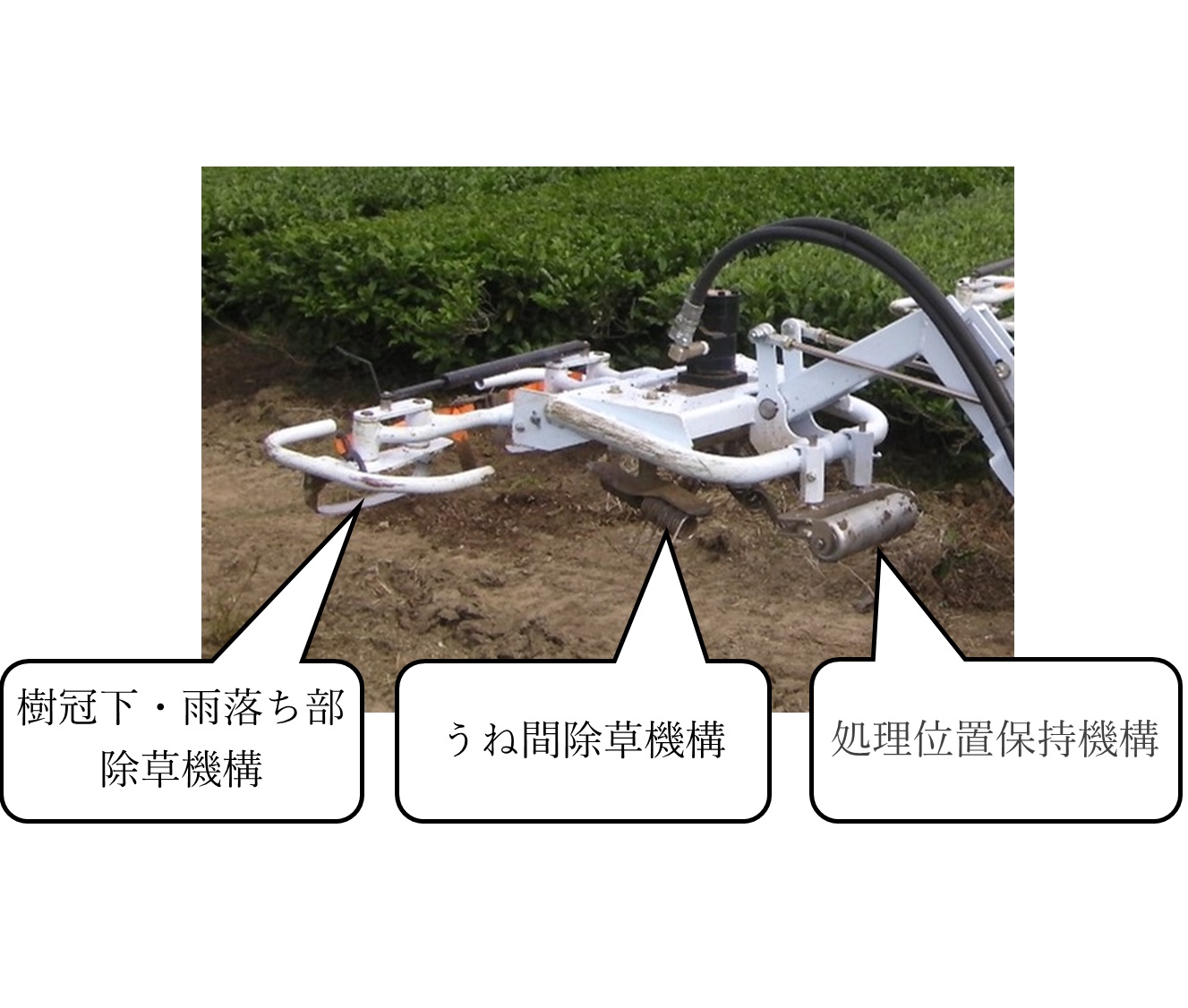

開発機は、乗用型茶園管理機に装着するアタッチメント式の茶園用除草機です(写真3)。除草機構として、主にうね間除草機構、樹冠下・雨落ち部除草機構、地表からの距離を一定に保つように調整可能な処理位置保持機構を開発し、組み合わせて利用します(写真4)。うね間除草機構については、乗用型茶園管理機から動力を得て油圧モータを用いて除草爪を回転させることで除草を行います。樹冠下・雨落ち部除草機構については、樹冠下から雨落ち部に張り出した除草刃(固定刃)が、乗用型茶園管理機の走行に伴い走行方向へ移動することにより、雑草の根元に除草刃(固定刃)が接触することで除草します。この除草機構は、茶樹に強く当たった場合は内側(うね間側)に縮むように動き、茶樹の損傷を軽減できます。この2種類の除草機構は乗用型茶園管理機の走行部の後方に装着する構造であり、茶うねの両側を同時に除草します。

写真3 開発機による除草作業の様子

写真3 開発機による除草作業の様子

写真4 開発した除草機構

写真4 開発した除草機構

除草効果について、茶園の樹冠下・雨落ち部及びうね間にある雑草について調査した結果、開発機のみで除草できた割合(雑草の根が残っている場合は、除草できなかったと判断)は平均で83%でした(写真5)、(写真6)。

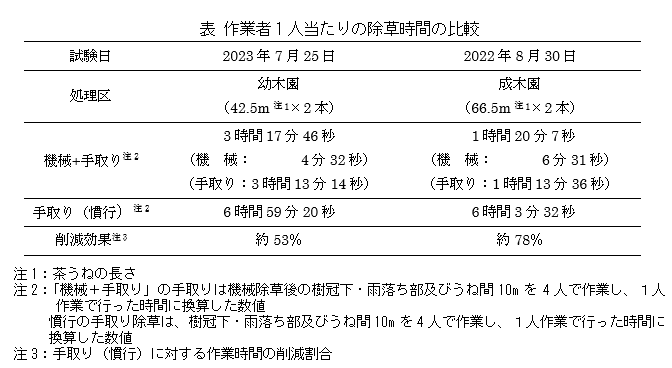

作業時間について、手取り除草(慣行)と「機械除草後に手取り除草する区」を比較しました。開発機で除草しきれなかった雑草を手取り除草した場合でも、幼木園では53%、成木園では78%、除草時間を削減することができました(表)。静岡県内の有機栽培茶園では一般に年間5~6回程度、除草作業を行います。このため、開発機は通年の除草作業に対して大幅な省力化に貢献します。

写真5 機械除草前

写真5 機械除草前

写真6 機械除草後

写真6 機械除草後

2023 年12 月に(株)寺田製作所から販売を開始しました。(価格:180万円)

詳細情報

詳細情報