前島 勇治

まえじま ゆうじ農学博士(筑波大)

学生時代にアルバイトをしていた農業環境技術研究所※に2004年、任期付研究員として入所。重金属研究グループで土壌中の重金属について研究した後、2007年より、土壌環境研究領域の主任研究員として土壌断面調査に基づく土壌の特性解明に取り組む。現在は土壌資源・管理グループ長を務める。

※ 国立研究開発法人農業環境技術研究所は、2016年に農研機構と統合。

土壌分類は終わりなき道。

ペドロジストとして、そこに土がある限り掘り続ける。

現在のお仕事や主な研究内容を教えてください。

土壌断面を通して得られる土壌の特性や成因を明らかにするための研究を行っています。その一つのツールとして土壌モノリスと呼ばれる幅約20cm・高さ約100cmの土壌断面標本の収集・分析を行っています。昆虫や植物の標本があるように、土壌にも分類の基準となる標本があります。全国各地の土壌モノリスを収集して、基準つくりに役立てています。将来的には、日本の土壌分類を土壌モノリスで網羅することを目指しています。

また、ペドロジー(土壌生成分類学)と呼ばれる学問の進歩によって、新たな土壌分類を作成していくことも重要な作業。気候、地形、母材(土の材料)、植生、時間、人為などあらゆる要素が複雑に絡み合って土壌ができるため、ペドロジーに終着点はありません。

奄美の土壌を解説しました

『ブラタモリ 12 別府 神戸 奄美』

『ブラタモリ 12 別府 神戸 奄美』NHK「ブラタモリ」制作班

(KADOKAWA)

土壌モノリスからどのようなことが分かるのでしょうか。

土壌モノリスはいわば土壌のタイムカプセルです。全国各地の土壌や過去・現在・未来の土壌を見比べて、その土地に適した作物の栽培や、気候変動や人間の活動による土壌の性質の変化を理解することができます。比較することで見えてくる新しい発見や特徴もあります。土壌モノリスを指標とすることで、かけがえのない健全な土壌資源を次世代へ継承することに貢献できると期待しています。

研究の醍醐味を感じるのはどのような時でしょうか。

研究の中で全国各地のさまざまな土壌に出会います。その土地の土壌を見て、成り立ちの背景に思いをはせる時間が一番楽しいですね。「この立地条件だからこういう母材が堆積し、その土に合わせてこの作物を育ててきたから現在の土壌になっているのではないか」と仮説を立てるのです。根気強く分析を繰り返しながら、土壌に刻まれた歴史を想像するのが醍醐味です。

また、農家の方々に土壌について質問された時や、土壌調査を依頼された時には、研究が現場で役立っていることを実感できます。実際に土壌を見て改善のアドバイスをすることもあるので、「土のお医者さん」のような役割かもしれませんね。

前島さんが土壌の研究を始めたきっかけは何でしょうか?

大学時代にアメフト部で活動していたため、部活動と卒業研究を両立できる研究室を探していました。その結果出会ったのが土壌学研究室だったのです。実は最初はあまり土壌の楽しさに気付けませんでしたが、とある野外実習がターニングポイントに。森の中の土壌断面を見て、自然の力でこんなにも美しいものができるのか、この土壌が森を支えているのかと感動を覚えました。そこから恩師や周りの研究仲間に導かれて、土壌研究の道に進むことになりました。今は農研機構でさまざまな職務を担当していますが、やはり土に触れている時が一番充実していると感じます。

韓国で土壌調査をしました!

今後の目標を教えてください。

もっと多くの人が土に触れる機会を作っていきたいと思っています。現在、土壌観察会などの活動を通して生産者や子どもたちに土壌の奥深さを伝えています。土を触って夢中になっている子どもの姿を見ると嬉しくなりますね。そうした機会を増やすためにも、日本に本格的な土壌博物館が作られることを願っています。その準備として、農業環境インベントリー展示館の展示をさらに充実させて、多くの人に来館していただける施設にしていきたいです。個人的な目標は「目指せ1000断面調査」。これまでに約500地点の土壌を調査してきましたが、1000地点を調べて、一流のペドロジスト(土壌学者)に成長していきたいと思っています。

子どもたちに土のおもしろさを教えます

●農業環境インベントリー展示館

農研機構内にある施設で、国内外約100点の土壌モノリスを展示している。土壌展示のほか、昆虫や微生物などの展示も充実。

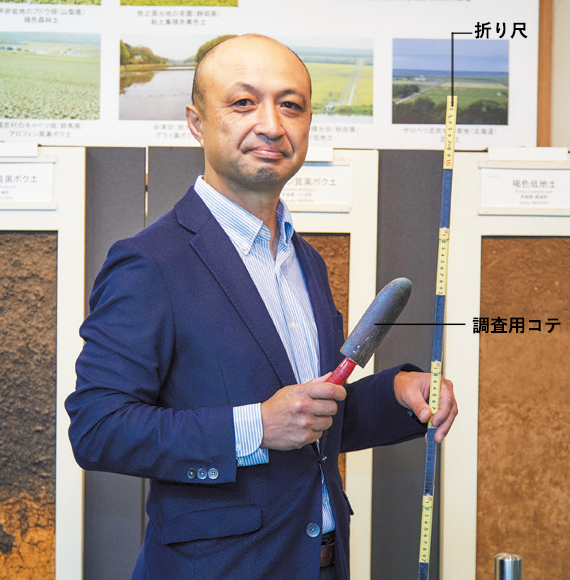

前島さんの研究道具

!折り尺

観察する土壌の深さを測る時に用いる。土壌断面をカメラで撮影した場合も分かりやすいよう、10cmごとに色が塗られている。

!調査用コテ

土を削る際に用いる。大学院の恩師が特注で作ってくれた贈り物。土壌断面調査をしやすいように、幅が狭くなっているのがポイント。