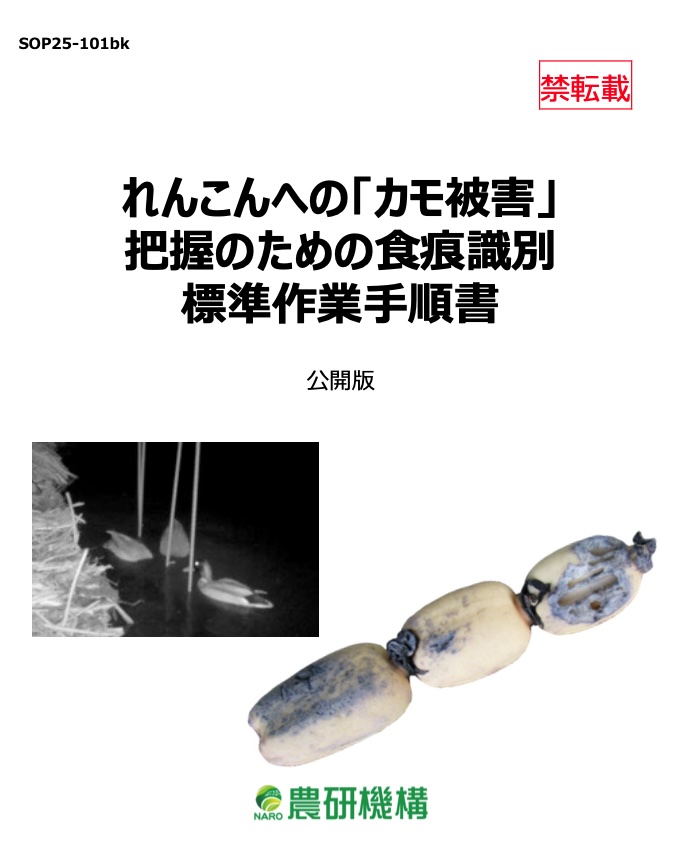

「れんこんへの『カモ被害』把握のための食痕識別標準作業手順書」を2025年10月15日に公開しました。(画像をクリックすると閲覧できます)

「れんこんへの『カモ被害』把握のための食痕識別標準作業手順書」を2025年10月15日に公開しました。(画像をクリックすると閲覧できます)

カモ類とバン類の⼀部の鳥(マガモ、カルガモ、オオバン)が泥中のれんこんを食べることを解明し、その食痕の形の特徴を鳥のくちばしの形と対応させて整理した成果に基づく資料です。

れんこん産地で得られた様々な食痕の実例写真を多数収録し、病虫害等による傷との違いや、どの鳥による食害と考えられるかを解説しています。生産者による被害確認や、自治体による毎年の被害調査において、正確な被害把握に活用できます。

農研機構プレスリリースはこちら

農研機構の標準作業手順書(SOP)公開仕様が変更され、サンプル版のみが公開されています。リンク先から利用者登録をしていただくと、本編を無料で閲覧 ・ダウンロードできます。

|