|

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 畜産研究部門 |

|

最終更新日

2025/11/4 |

|

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 畜産研究部門 |

|

最終更新日

2025/11/4 |

|

新URL:https://www.naro.go.jp/org/nilgs/choju/index.html |

| 目次 | ヘッドラインニュース | |

|

サイトマップ イチオシ資料 鳥獣害痕跡図鑑 鳥害対策資料一覧 鳥獣害動画資料 アライグマ対策 当グループについて グループ紹介 活動記録 グループの歴史 共同研究等 訪問案内 研究成果 課題・成果 プロジェクト研究 発表論文・著書 お役立ち資料 鳥害対策 よくある質問 文献資料 参考図書 参考トピックス ほか 利用上の注意 資料の活用例 リンク集 更新履歴 |

||

| ❖ カモ類等によるれんこん食害を食痕から把握する標準作業手順書を公開(R7.10月) | ||

「れんこんへの『カモ被害』把握のための食痕識別標準作業手順書」を2025年10月15日に公開しました。(画像をクリックすると閲覧できます)

「れんこんへの『カモ被害』把握のための食痕識別標準作業手順書」を2025年10月15日に公開しました。(画像をクリックすると閲覧できます)カモ類とバン類の⼀部の鳥(マガモ、カルガモ、オオバン)が泥中のれんこんを食べることを解明し、その食痕の形の特徴を鳥のくちばしの形と対応させて整理した成果に基づく資料です。 れんこん産地で得られた様々な食痕の実例写真を多数収録し、病虫害等による傷との違いや、どの鳥による食害と考えられるかを解説しています。生産者による被害確認や、自治体による毎年の被害調査において、正確な被害把握に活用できます。 農研機構プレスリリースはこちら 農研機構の標準作業手順書(SOP)公開仕様が変更され 、サンプル版のみが公開されています。リンク先から利用者登録をしていただくと、本編を無料で閲覧 ・ダウンロードできます。 |

||

| ❖ 「PeerJ」誌にニホンジカの農作物採食による「銀の匙効果」に関する論文を執筆(R7.8月) | ||

PeerJ誌13巻に、秦・佐伯・小坂井らが「Silver-spoon effect in agricultural crop consumers: crop consumption enhances skeletal growth in sika deer」を執筆しました。

PeerJ誌13巻に、秦・佐伯・小坂井らが「Silver-spoon effect in agricultural crop consumers: crop consumption enhances skeletal growth in sika deer」を執筆しました。https://peerj.com/articles/19836/ 農地を含む景観に生息する野生動物が農業活動から受ける影響を定量的に評価することは、対象種の個体群管理戦略を考える上で重要です。長期的な農作物採食がニホンジカの骨格成長にもたらす影響を調査したところ、メスでは農作物を食べると成長速度が最大1.5倍加速し、その胎子の後足長も最大15%大きくなることが分かりました。長期に渡る農作物の採食は同じ個体群内であってもシカの骨格成長に個体差を生じさせるとともに、母シカの採食は次世代に胎子期の段階から「銀の匙効果(※)」をもたらすことを明らかにしました。(写真は牧草地に現れた母と子のニホンジカ) (※)銀の匙(さじ)効果:欧米では裕福な家庭に生まれることを「銀の匙をくわえて生まれてくる」と表し、生まれた子供の幸福や健康を願い銀の匙を贈る文化があります。生態学では、成長段階で良好な環境条件(例えば高栄養な食物摂取など)に晒されることでその後の個体の適応度に正の影響をもたらすことを「銀の匙効果("silver-spoon" effect)」と呼びます。 |

||

| ❖ 「保全生態学研究」誌に長野県東部シカ集団の基盤情報に関する論文を執筆(R7.5月) | ||

保全生態学研究誌に、秦・佐伯らが「浅間山周辺ニホンジカ集団の齢構成・繁殖および成長特性」を執筆しました。

保全生態学研究誌に、秦・佐伯らが「浅間山周辺ニホンジカ集団の齢構成・繁殖および成長特性」を執筆しました。https://doi.org/10.18960/hozen.2425 ニホンジカは地域の気候や食物利用可能性、捕獲圧等様々な要因によって個体数が変動することが知られています。そのため対象地域に生息する集団の齢構成や妊娠率等の個体群動態に関わる基礎的な情報の把握は、地域の実態に即した管理計画を策定する上で重要です。 そこで2000年代に分布が拡大し個体数が増加したと考えられる長野県東部浅間山周辺地域に生息するシカ集団を対象に、齢構成、繁殖・成長特性に関する基礎情報を明らかにしました。その結果、幼獣生存率の低下が生じている可能性が低いこと、成獣妊娠率が高いことから個体群の増加は抑制できていないと考えられました。一方で、近年の高密度化に伴い初産齢の遅延や体の成長速度の低下が生じている可能性が示唆されました。個体数の更なる増加抑制には引き続き高い捕獲圧をかける必要があるとともに、継続した捕獲個体の分析によるモニタリングと評価が必要であると考えられます。(写真は対象調査地で捕獲されたニホンジカの頭蓋骨標本) |

||

| ❖ グループ内構成が変わりました(R7.4月) | ||

|

2025年4月より、遠藤が再びグループの一員となりました。イノシシの生態や豚熱対策の研究に携わります。よろしくお願いします。 また、山口が研究領域長に、吉田がグループ長に、石川が本部へ異動(併任)になりました。 |

||

| ❖ 農林水産省委託プロジェクトの成果集を公開(R7.3月) | ||

農林水産省委託プロジェクト「省力的かつ経済的効果の高い野生鳥獣侵入防止技術の開発」(R2〜6年度)の成果集を公開しました。将来の農業生産を獣害から守る、新たな防護柵の技術体系の開発を行うとともに、果樹の省力型生産体系に対応した中型哺乳類による侵入防止技術の開発を行いました。

農林水産省委託プロジェクト「省力的かつ経済的効果の高い野生鳥獣侵入防止技術の開発」(R2〜6年度)の成果集を公開しました。将来の農業生産を獣害から守る、新たな防護柵の技術体系の開発を行うとともに、果樹の省力型生産体系に対応した中型哺乳類による侵入防止技術の開発を行いました。詳しくはこちら(このプロジェクトのページ)からご覧ください。成果集や関連資料を閲覧できます。 |

||

| ❖ プロジェクト研究のページを新設(R7.3月) | ||

|

「研究成果」に「プロジェクト研究」のページを新設しました。当グループが関わっている/これまでに関わったプロジェクト(主なもの)の課題概要や成果を紹介しています。

|

||

| ❖ NAROchannel(YouTube)の鳥獣害動画に新着追加!(R7.2月) | ||

鳥獣害にまつわる動画の「NAROchannel」公開の第二弾として、ハクビシンがイチジクを食べる様子の動画を公開しました。(画像をクリックすると閲覧できます)

鳥獣害にまつわる動画の「NAROchannel」公開の第二弾として、ハクビシンがイチジクを食べる様子の動画を公開しました。(画像をクリックすると閲覧できます)詳しくは、鳥獣害痕跡図鑑 の動画アイコン |

||

| ❖ 成果情報が公開(R7.1月) | ||

|

2023(R5)年度の成果情報が公開されました。畜産研究部門の一覧からも閲覧できます。

研究成果情報 豚熱経口ワクチンの散布に有効な散布エリアの選択方法 |

||

| ❖ 農研機構オンライン一般公開2024でカモの研究を紹介(R6.12月) | ||

「農研機構 冬のオンライン一般公開 - 農業と暮らしを結ぶサイエンス2024 -」にて、益子が「れんこんのカモ被害」について講演しました(Aチャンネル「生産現場の課題コーナー」)。

「農研機構 冬のオンライン一般公開 - 農業と暮らしを結ぶサイエンス2024 -」にて、益子が「れんこんのカモ被害」について講演しました(Aチャンネル「生産現場の課題コーナー」)。カモ類等によるれんこん食害の様子を初めて明らかにした動画を紹介するとともに、被害の防止策や、野鳥のすみかの保全と両立する考え方を紹介しています。 ニコニコ生放送®でアーカイブ配信されています。(画像をクリックすると閲覧できます。3:27:00頃から) |

||

| ❖ スズメ対策における糸の色に関する論文を執筆(R6.11月) | ||

動物の行動と管理学会誌60巻4号に、山口が「糸の色や種類によってスズメの侵入抑制効果は変わるのか」を執筆しました。

動物の行動と管理学会誌60巻4号に、山口が「糸の色や種類によってスズメの侵入抑制効果は変わるのか」を執筆しました。https://doi.org/10.20652/jabm.60.4_147 試験において、30cmに防鳥糸を張ることで、スズメの侵入頻度が約1/2に抑えられるが、11種類の糸状資材(透明テグス、黒色ワイヤー、ピンク水糸、黒色防鳥糸、赤銀防鳥テープ、金銀防鳥テープ、黄色防鳥糸、白ミシン糸、蛍光赤水糸、白たこ糸、蛍光黄緑水糸)間では抑制効果に差がないことを確かめました。目立つもの(金銀テープなど)でも目立たないもの(黒色ワイヤーなど)でも効果が変わらないのは興味深いです。野外の圃場では面積が大きくなるので、抑制効果はより下がることが考えられますが、糸での対策において、コストや作業性から資材を選ぶとよいと考えられます。 (写真は試験を行った施設の様子。黄色の防鳥糸が30cm間隔で張ってある) |

||

| ❖ ニホンジカの体毛成長動態に関する論文を執筆(R6.10月) | ||

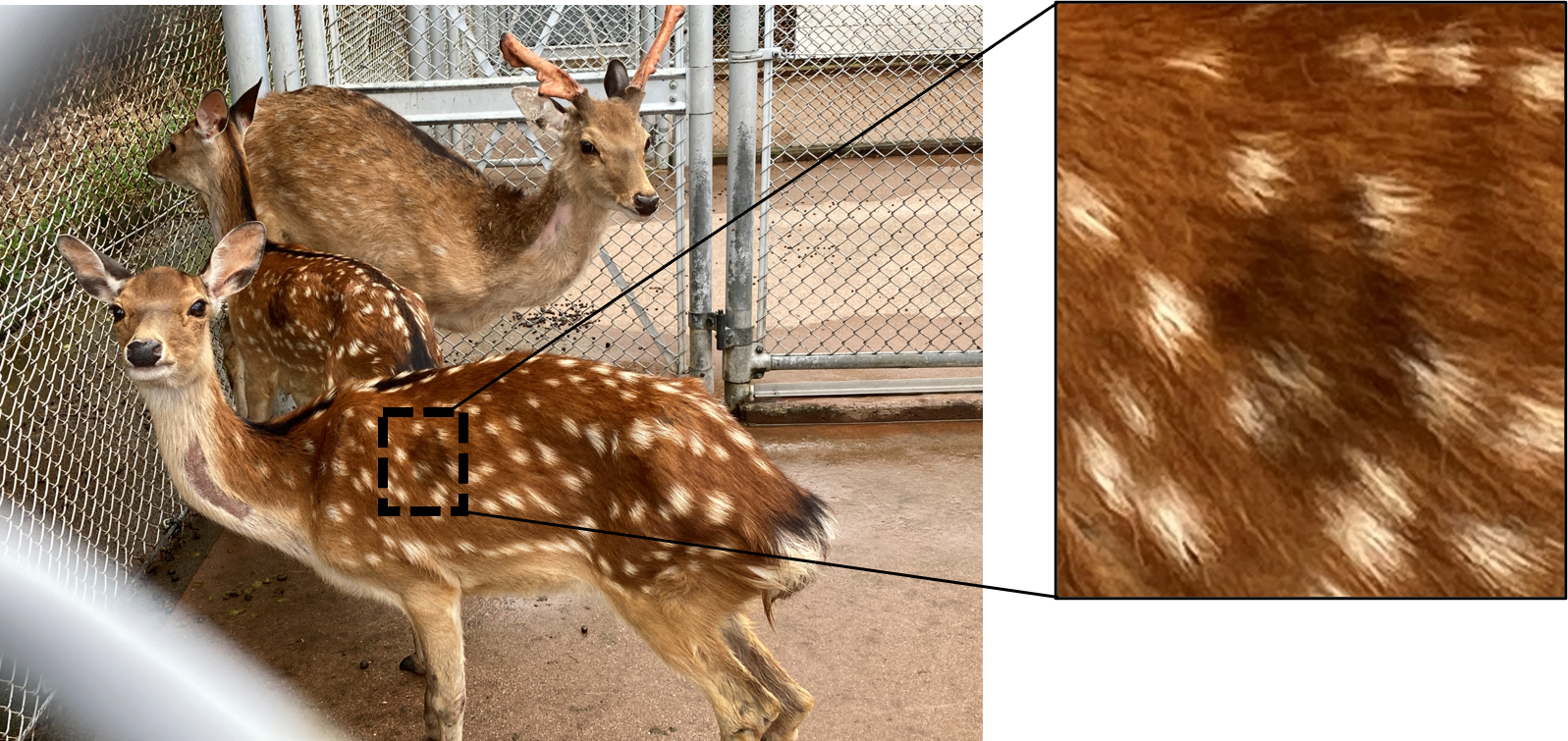

Rapid Communications in Mass Spectrometry誌38巻24号に、秦らが「Growth pattern and turnover of carbon and nitrogen measured by stable isotope ratios in the hair of sika deer (Cervus nippon)」を執筆しました。

Rapid Communications in Mass Spectrometry誌38巻24号に、秦らが「Growth pattern and turnover of carbon and nitrogen measured by stable isotope ratios in the hair of sika deer (Cervus nippon)」を執筆しました。https://doi.org/10.1002/rcm.9920 動物の体毛は採取が比較的簡便なこと、食性履歴等の情報を保存することから安定同位体比分析等の化学分析によく使われる体組織のひとつです。しかし体毛の成長動態は動物種によって大きく異なるため、対象となる動物の体毛を分析に供する際はその成長動態を把握しておく必要があります。そこで飼育ニホンジカを対象に、体毛がいつ成長し、どのように餌情報を反映するのかを明らかにしました。その結果、冬毛は9月初旬から11月初旬まで成長し、その後成長を停止すること、肩と背中の毛はこの期間中一定速度で成長することが分かりました。体毛の炭素・窒素安定同位体比の値は成長期間中の食性情報を反映しましたが、尻毛は反映までタイムラグがあることが分かりました。本研究結果は、野生ニホンジカの体毛を分析する際にその体毛がどのような情報を保有しているか解釈するのに役立つと考えられます。(写真は染色試験中のニホンジカ:論文内FigA2より抜粋) |

||

| ❖ 鳥獣害動画をNAROchannel(YouTube)で公開!(R6.9月) | ||

鳥獣害にまつわる動画について、「NAROchannel」(農研機構の研究成果を動画で紹介するYouTubeチャンネル)での公開を始めました!

第一弾として、カラスがぶどうやイチジクを食べる様子の動画を公開しています。(画像をクリックすると閲覧できます)

詳しくは、鳥獣害痕跡図鑑 の動画アイコン |

||

| ❖ R3依頼研究員の松村さんがイノシシ対策用簡易電気柵の費用対効果について論文を執筆(R6.8月) | ||

|

Crop ProtectionにR3依頼研究員の松村さん・中村・小坂井・竹内が”Cost-effectiveness of temporary electric fencing for preventing wild boar intrusion into small-scale paddy farmlands”を執筆しました。(R6.8月ウェブ公開) https://doi.org/10.1016/j.cropro.2024.106900 イノシシは世界的に広く生息しているため、農地への侵入防止対策は多くの国々で取り組まれています。この論文では、侵入防止対策の政策的妥当性を担保するため、簡易電気柵の効果(対策による被害減少量)と対策にかかる経費を検証し、東アジア特有の小規模農地で、単位面積当たりの収益性が比較的低い作物である水稲において、平均的なイノシシ被害量を想定して費用対効果が認められることを初めて報告しています。ただし、収益性が低い作物で、被害量が少ないと想定される場合は費用の方が大きくなることには注意が必要です。 |

||

| ❖ 野生鳥獣被害防止マニュアル【中型獣類編】及び【鳥類編】(農林水産省監修)が発行(R6.3月) | ||

農林水産省監修、(株)プランドゥ・ジャパン発行「野生鳥獣被害防止マニュアル」の【中型獣類編】と【鳥類編】が発行されました。(R6.3月発行、R6.4月ウェブ公開)

農林水産省監修、(株)プランドゥ・ジャパン発行「野生鳥獣被害防止マニュアル」の【中型獣類編】と【鳥類編】が発行されました。(R6.3月発行、R6.4月ウェブ公開)企画・執筆・編集にあたって、上田が【中型獣類編】に、山口・吉田・益子が【鳥類編】に協力しました。 農林水産省ウェブサイトの鳥獣被害対策コーナーから閲覧できます。(画像をクリックするとリンクへ移動します) |

||

| ❖ 農研機構技報に記事を執筆(R6.3月) | ||

「農研機構技報(NARO Technical Report)No.15」が発行されました。(画像をクリックすると閲覧できます)

「農研機構技報(NARO Technical Report)No.15」が発行されました。(画像をクリックすると閲覧できます)私たちのグループから以下の記事が掲載されています。 ●特集 アニマルサイエンス ・農作物の食害痕跡から加害鳥獣の判別につなげる鳥獣害痕跡図鑑 ・果樹園のカラス対策「くぐれんテグス君」の簡易型「くぐれんテグスちゃん」 ・トピックス:カモ等がハス田の泥中のレンコンを食べる様子を初確認ー夜間に生じる「カモ被害」の実態の把握に向けてー |

||

| これまでのヘッドラインニュースは、活動記録からご覧ください。 | ||