特集2 ポイント 農研機構登録品種の自家用の栽培向け増殖

農研機構に寄せられるQ & A

農研機構へ農業者の皆様から寄せられた改正種苗法についての「よくある質問」と答えをご紹介します。

農業者は農家と違うのですか?

農家とは、経営耕地面積が10a以上の農業を営む世帯または農産物販売金額が年間15万円以上ある世帯を指します。ここでは、農家だけでなく、農業を営む者も含めて農業者と定義し対象にしています。

登録品種の「自家用の栽培向け増殖」の許諾対象とは?

農研機構登録品種の「自家用の栽培向け増殖」の許諾対象は、次の通りです。

- ❶ 農業者個人

- ❷ 農地所有適格法人(農地法第2条第3項に定める)

- ❸ ❶ や ❷ の者から農地を賃借する方

生産者団体等(複数名分を代表者がとりまとめて申請していただいても構いません)を通じた一括許諾についても奨励しています。また、育成者権に係る通常利用権は、農業者個人とは許諾契約を結びませんが、複数の農業者が作る団体や法人と許諾契約を結んでいます(利用許諾の契約手続き)。

農地所有適格法人とは?

「農地所有適格法人」とは、農地法第2条第3項で定める農事組合法人、株式会社または持分会社をいいます。

農地所有適格法人と農業生産法人は違うのですか?

旧農地法で規定されていた「農業生産法人」は、平成28年4月1日の改正農地法の施行により、「農地所有適格法人」という呼称に変わりました。その際、要件の見直しも行われています。

収穫物とは?

収穫物とは、植物体の全部または一部であって繁殖のために使用しないものです。植物体の個体数の増加を目的として使用されるものはすべて種苗に該当しますので、収穫物を種苗として使用する場合には、許諾を受ける必要があります。

なぜ農研機構は登録品種すべての自家用の栽培向け増殖を許諾制にするのですか?

農研機構は、長年蓄積した高い知見を生かしてシャインマスカットのような優良な品種を開発し、普及、利用促進を行っています。しかし、昨今ではその優良性のため、登録品種が海外に流出する事例が発生しています。

農研機構の品種の価値を農業者の方に最大限に享受していただくためには、このような海外流出の防止に的確に対応できる体制作りが必要です。そこで、種苗法改正の趣旨を踏まえ、登録品種の自家用の栽培向け増殖を許諾制とします。

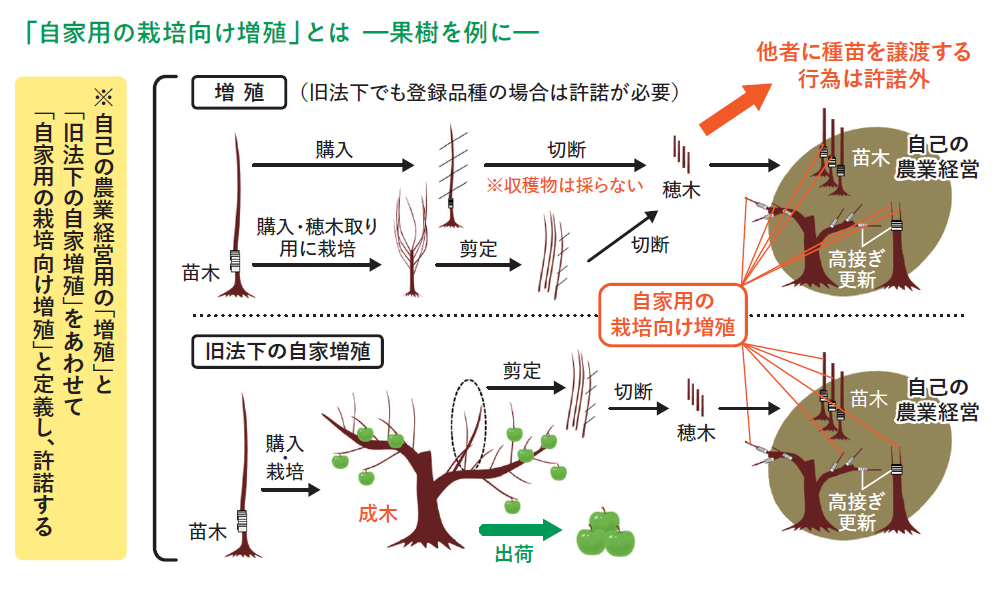

改正前の『自家増殖』と、令和4年4月1日以降の『自家用の栽培向け増殖』の定義はどう違うのですか?

一方で、品目によっては、増殖用の種芋や親株を入手し、それをさらに増殖した上で、自己の農業経営において種苗として用いられる例があります。これらは得られた収穫物を種苗として用いるものではなく、増殖用の種苗から新しく種苗を増殖しているため、育成者権の効力の例外である「自家増殖」にはあたりません。今回の農研機構の許諾では、このような増殖を含め、自己の農業経営において種苗を用いるための増殖行為を広く「自家用の栽培向け増殖」としています。

※「正当に入手した種苗」とは、許諾を得て登録品種の種苗を生産・販売している機関から得た種苗のこと。

出典 : 農研機構育成の登録品種の自家用の栽培向け増殖に係る許諾方針について

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/attach/pdf/setsumeikai-4.pdf

増殖と生産は違うのですか?

種苗の生産とは、単なる種苗の栽培ではなく、種苗を増殖する行為をいいます。ここでは、種苗法改正前までに一般的に使われてきた「自家増殖」という言葉に合わせて、「増殖」という言葉を使うことにしています。

農研機構育成の登録品種では、農業者の自家用の栽培向け増殖をどのように許諾するのですか?

農研機構育成の登録品種に関する農業者の自家用の栽培向け増殖の許諾については、品目(作物)別にその方針が異なります。詳細は農研機構登録品種の許諾方法にてご確認ください。

自家用の栽培向け増殖を行った種苗を、他者に無償で譲渡することは可能ですか?

自家用の栽培向け増殖を行った種苗を、無償でも他者に譲渡することはできません。農研機構の登録品種であれば、自家用の栽培向け増殖を行った種苗を他者に種苗として譲渡する場合は、有償・無償に関わらず、別途団体等を通じた利用許諾の契約手続きが必要となります。

種苗法改正により、令和4年4月1日から農研機構登録品種の増殖には許諾が必要です

ご質問はこちらへ

農研機構 お問い合わせフォーム

https://prd.form.naro.go.jp/form/pub/naro01/hinshu