特集 SDGsから知る!農研機構

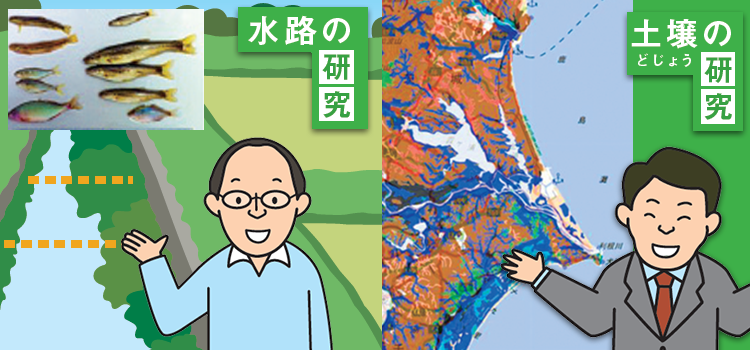

全国デジタル土壌図 / 農業用水路の生物多様性評価

研究セグメント Ⅳ

土壌の健康状態を観察し、健康的な土壌を未来へと引き継ぐ

全国デジタル土壌図

研究セグメント Ⅳ

土壌の健康状態を観察し、

健康的な土壌を未来へと引き継ぐ

全国デジタル土壌図

①

土だよね?

土壌(どじょう)って何か知っているかな?

②

土壌とは鉱物や有機物と水や空気が自然に混じったものだよ

二酸化炭素(CO2)を吸収する能力が高い土壌もあるんだ。その能力を農業に利用することで、温暖化を緩和する研究をしているよ。

高田裕介 研究員

農業環境研究部門

③

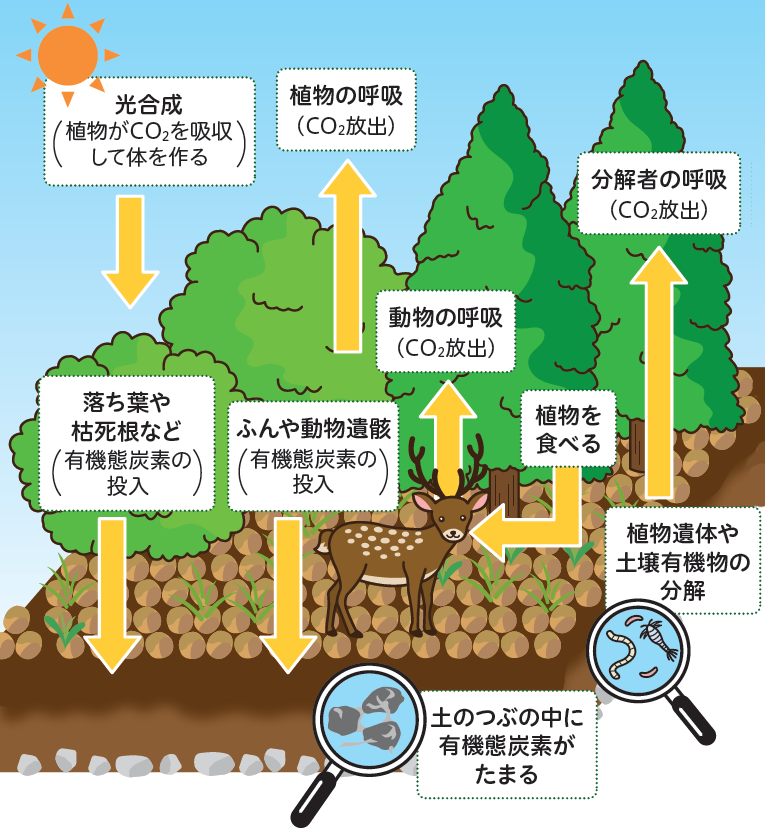

人間も含め陸上にすむ生物のほぼ全てが土壌と深く関わりながら生活をしています。土壌は植物を育て、動物はその植物を食べ、土壌中にすむ動物や微生物は植物の枝葉・根・動物の遺骸などを利用して植物が吸収できる養分にまで分解します。このように土壌を介した生命の営みが陸上生態系で成り立っています。

陸上生態系…生命の営み(養分循環)

★炭素(C)は、大気・生物・土壌の中を循環しています

土壌調査の様子

土壌調査の様子

④

全国デジタル土壌図

日本の土壌を大きく種類分けすると10種類、農業上の利用目的で細かく種類分けすると381種類の土壌!

こんなに土壌の種類があるんだ。

種類ごとの分布状況を地図として描いたものが土壌図だよ。土壌の種類ごとに土壌の持つ機能(例えば植物を生産する機能や環境を浄化する機能等)を整理して地図に描き、土壌の健康状態を見える化しているんだ。

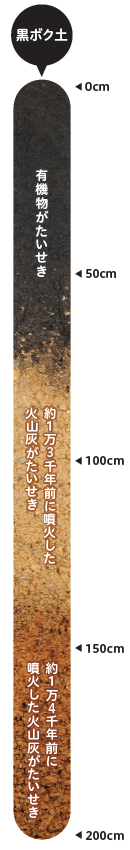

土壌のでき方

岩石が細かく砕けたところや、河川が運んできた土砂、火山噴火による火山灰が風で運ばれて降り積もったような場所で、生物が関わることで土壌ができ始めます。できるまでの時間の長さ、その材料(岩石、火山灰、河川たいせき物等)、どのような生物が活動してきたか、気候、地形などの違いで多種多様な土壌ができあがります。

- 住む街の土壌を見てみよう

日本土壌インベントリー

研究セグメント Ⅳ

内陸淡水域の生態系の保全、回復、持続可能な利用に貢献

農業用水路の生物多様性評価

研究セグメント Ⅳ

内陸淡水域の生態系の保全、回復、持続可能な利用に貢献

農業用水路の生物多様性評価

①

水槽の中にいるのを見たことがあります。

田畑くんはメダカやドジョウを見たことあるかい?

農村工学研究部門

②

ほんとはね、農業用水路は、メダカやドジョウなどの様々な生物のすみかでもあるんだ。でも、効率化などのために水路のコンクリート化が進み、生物の多くがすみかをなくして絶滅の危機にさらされている。

農業用水路は、効率よく安全に水を流すのと同時に、「生物がすみ続けられる環境をつくること」が求められているんだよ。

③

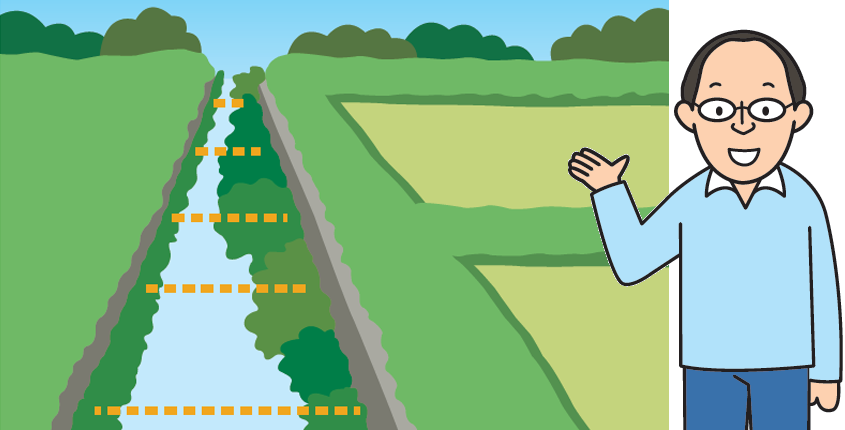

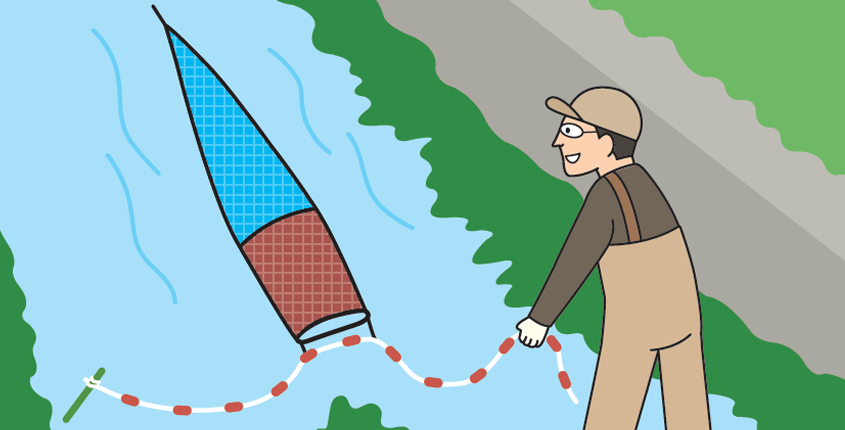

農業用水路が魚にとってすみやすいかどうかを採点するプログラムをつくりました。

魚たちは、水路の深い場所や水草のかげにいることが多く、また水の外からは同じ形に見えても、捕まえると種類は様々です。そこで、水路のいくつかの場所で魚を捕まえて種類と数を調べ、また水の深さや流れの速さなどを測り、それぞれの場所での魚のすみやすさを1~5点で評価します。

どんな魚がとれるかな?

点数が高いほどすみやすい(5点)。すみにくい場所(1点)は改善して、魚のすみやすい水路を増やそう。

こんな魚がすんでいるんだ。

びっくり。

④

農業用水路を魚などがすみやすい環境にする活動は、多くの団体、学校のクラブ活動でも取り組まれています。みんなに「実際に魚がすみやすいか」を確認してもらい、すでにすみやすい場所を守り、すみにくい場所を改善することで、魚のすみやすい農業用水路が広がっていくよ。

⑤

- NARO channel

魚が棲みやすい農業水路を目指して