安全な農作業のために

農作業安全

農研機構では、持続可能な農業の仕組みをつくるという観点からも、農作業安全に関する様々な研究が行われています。

システム安全工学研究領域

予防安全システムグループ

グループ長積 栄

研究の背景

農業では他産業よりも労働者一人当たりの死亡災害が多く、未だに大きな減少には至っていません。製造業や建設業では安全管理者※がいて、従業員の健康を守るべく、作業場等を巡視し、設備や作業方法等に事故の恐れがあるときは、危険を防止するため必要な措置を講じて事故を未然に防ぎます。ところが、農業では家族経営が多くを占めるほか、安全管理者を置かなければならない業種にも定められていません。このような他産業との違いもあり、なかなか安全に関する知識などを広く農業者の皆様に共有する機会がありません。

※安全管理者

安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険の恐れがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じる。定められた業種では常時使用する労働者が50人以上の事業場は安全管理者を置かなければならない。

農作業事故に関わる研究

大きく三つの研究を行っています。一つは安全検査部による農業機械の安全性を確認するための技術の研究、二つ目が予防安全システムグループによる事故を未然に防ぐための技術の開発です。実際にどんな事故が起きているのかを調査し、その分析結果を踏まえて、例えばトラクターの転倒など、様々な事故を防ぐための提案を行います。三つ目は、協調安全システムグループによる、急速に進歩しているAIやIoTの技術を生かした先進的な農業機械のための安全技術の開発です。機械の自動化が進む中、それに伴って安全を確保するための新たな技術開発にも取り組まなくてはなりません。

「自分ごと」と考えてもらいたい

農作業安全を進める上で課題となるのが、事故を「他人ごと」と考えている方が多いことです。そして、いざ自分が事故にあったとしても、「自分がうっかりしていた」というように、やはり「事故が起きるのはその人のせい」とだけ考えてしまいがちです。実際には、多くの農作業現場で、農業機械や作業環境、作業方法に、大きな事故につながりかねない根本的な問題が潜んでおり、誰にとっても他人ごとではありません。農作業事故を、いつ自分に起きてもおかしくないもの、つまり「自分ごと」と考えてもらい、その上で、「どうしたら自分の農場では安全に農作業ができるだろう」と、具体的な対策につなげてもらう必要があります。どんなに良い農業をやっていても、一度大きな事故を起こしてしまえば離農につながる場合も多く、経済的にも苦境に立たされます。私たちは農業者の皆さんがそのような状況に陥ることを防ぎたいという思いを持って取り組んでいます。

農研機構に求められていること

一口に安全に関する研究と言っても実に幅が広いわけですが、共通していることは、すべて現場の方々からの「事故を防ぎたい」という「ニーズ」があり、それに応えるための研究だということです。そこで得られた成果、それは安全な機械の操作法であったり、安全な仕事のやり方であったり、予防安全のための技術であったりするわけですが、それを実際に現場まで届けていくことが重要になります。現場からの要望に応えて問題の解決策を導き出し、効果的に提供していくことが求められます。農業機械メーカーや販売店、自治体、JAといった、農業の現場で働く人々を支える関係機関の方々と連携し、安全に関するいろいろな解決法の開発に加え、メディアや各種システムを通じた情報の提供、講習会のための材料の提供といった取り組みにも、力を入れていきます。

農研機構では、農作業事故を「自分ごと」と捉え、具体的な改善行動に繋げていただくための三つのツールを開発し、成果として発表しています。

グループ長補佐

グループ長補佐紺屋 朋子

主任研究員

主任研究員皆川 啓子

農作業事故事例検索システム

農作業事故事例検索システム

農作業事故事例検索システム

■ 開発のきっかけ

「事故は他人ごと」という農作業事故への思い込みに対し、その意識を改善していくには、実際に現場でどのような事故が起きているのかについて、詳細な情報が簡単に検索できるシステムが不可欠と判断され、開発が始まりました。

■ 活用法など

ウェブサイトにアクセスしていただき、作物別の事故事例一覧から事故形態や機械用具名称などで対象を絞り込んで検索すれば、該当する個別報告をPDFファイルで閲覧することができます。原因だけでなく具体的な改善策も提示しており、実践につながる具体的な改善指導にも活用できます。

対話型農作業安全研修

■ 開発のきっかけ

従来の講習方式では事故や安全対策といった重要な情報が一方通行になりがちなため、受講者の理解度や実際の取り組みへのつながりがどうなっているのかまでは把握しにくい面がありました。そこで、研修担当者が話題を提供しつつ、参加者同士の対話を促し、参加者が実行できる対策目標を自発的に掲げることができるようにと開発されました。

■ 活用法など

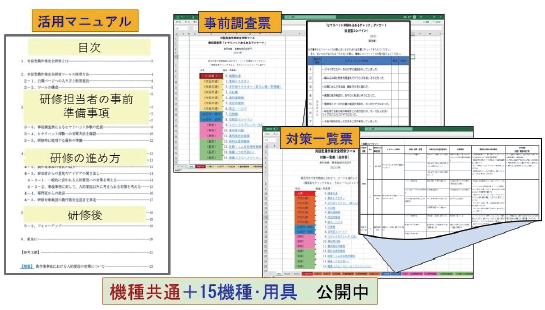

実際の事故事例や改善事例を参考に研修参加者たちが「対話」を通じて安全対策のアイデアを出し合い、農作業安全対策目標を策定します。そして、より実効的な農作業現場の改善につなげていきます。誰もが講習会で利用できるように、ツールがダウンロードできるようになっています。

「対話型農作業安全研修ツール活用マニュアル」より研修風景

農作業事故体験VR

VRで疑似体験

VRで疑似体験

■ 開発のきっかけ

他産業では、現実には体験できない危険場面を安全に体験できるVRを活用した安全教育が取り入れられ、成果を上げ始めていました。農作業安全教育でもVRを活用できないかと考えていたところ、同様の問題意識を持っていたJA共済連から相談を受け、共同で開発を始めました。双方がこれまで蓄積してきた事故データや分析結果を持ち寄り、VR化する機械・用具、事故形態の選定から着手しました。農業者の皆さんにリアルに感じてもらえるような状況を再現するのはもちろん、「怖かった」で終わらずに、事故の要因や対策も学べるように、何度も検討を重ねました。これまでに体験していただいた方々からは、「実際に機械に乗っているようだ」「リアルな事故体験ができて、実際の作業時の注意が高まる」と、事故を「自分ごと」と受け止めていただいています。

■ 活用法など

現在、VR体験を取り入れた安全研修や、2(上記)の対話型研修と組み合わせた研修方法等を提案しています。全国の農作業安全研修会やイベントなどでも広く活用されています。また、YouTubeでも公開していますので、ぜひご覧ください。

イベントでの活用の様子

イベントでの活用の様子JA共済ホームページより

農作業安全情報センター

安全で快適な農作業を目指して

eラーニングや安全な農作業方法、事故事例などが、イラストや動画も用いてわかりやすく紹介されています。ここでお示しした事故事例検索や対話型研修ツール、VR動画もこのサイトからご覧いただけます。

誇りを持って農業をやっておられた方が、突然の事故で一度に多くのものを失ってしまう。いかに農作業事故が怖いものであるか、他人ごとではないかを多くの方に知っていただきたいと思っています。私たちは事故を防ぐため、地域の皆様と連携し、現場の声を反映しながら、農業者の皆様に安全に働いていただけるよう技術開発と提案に引き続き努めていきます。