安全な農作業のために

これからの農機安全

農業が抱える社会課題に対し、省力化・省人化で解決を図ろうとAIやIoTなどを活用したロボットトラクターや田植機などのスマート農業機械の研究・開発が盛んになっています。こうしたスマート農業機械の普及に伴い、ロボット・自動化農機検査も実施しています。

農研機構と安全性検査

「高精度評価試験棟」

ロボット農機の画像等による遠隔監視などの実用化を見据え、安全性を確保するための評価方法の開発を行うための特殊な装置を備えた試験棟。様々な角度からスマート農業機械の安全性に関する研究が行われている。

安全検査部

安全評価グループ

グループ長手島 司

安全性検査とは?

安全性検査は、農研機構が、農業機械や農業施設を対象にして実機を確認しながら安全性が確保されているかどうかを検査する任意の制度です。

国内では、農業機械の認証制度は安全性検査以外にありません。安全規格に基づく到達技術状況を基礎とした考え方に立っており、安全性検査に合格した機械が現状においては安全性の点で優れている機械となります。

国際基準に対応

2017年にそれまでの農業機械の型式検査や安全鑑定の旧制度がすべて廃止されたのを受け、また農業機械の自動化に伴い、安全に関する国際標準化の重要性が増し、ISOなどの厳格な国際安全規格に準拠した制度となりました。これにより、日本だけでなく、グローバルに展開できるようになりました。

農作業死亡事故のうち、最も件数の多い乗用型トラクターによる転倒・転落事故から運転者の命を守るために装備されている「安全キャブ・安全フレーム」の部材の強度や運転席周りの安全空間が確保されているかどうかを検査。トラクター以外では、乗用運搬機の試験にも対応。

農業機械や農業施設のあらゆる種類を対象にして、危険源に対する防護や安全装置の装備が国際規格や労働安全関係法規に照らして基準を満たしているかどうかを検査。検査基準を上回る優れた安全装備を搭載した機械・装置には、検査合格機に★★のマークを付けることで、ユーザーは安心してより安全な機械を選べる。

直進や枕地の自動操舵運転やロボットトラクターなどの無人運転ができる先進的な機械が現場に安心して普及していけるように、人・障害物の検出機能等について検査。

※見切れている場合は、スクロールで全体をご覧いただけます

ほ場内からの監視による自動走行

ほ場内からの監視による自動走行

|

ほ場周囲からの監視による自動走行

ほ場周囲からの監視による自動走行

|

隣接ほ場からの監視による自動走行

隣接ほ場からの監視による自動走行

|

「農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン」より

人が乗り込むときに、ここのステップが高すぎたら安全に乗れません。そこで例えば1段目は55cm以下というステップの高さの基準があります。

奥行きの基準などがあります。基本的にはISOと一緒ですね。 一つ違うのは、ここの50mm以上という基準は、日本国内オリジナルなんです。

機械の重心の高さが何mmで、右から何mmのところにあるから転倒角は33°などと計算で出せますが、機械の重心位置を把握できない場合もあります。そういうときは実際に傾けてチェックできる設備です。

農機研発案

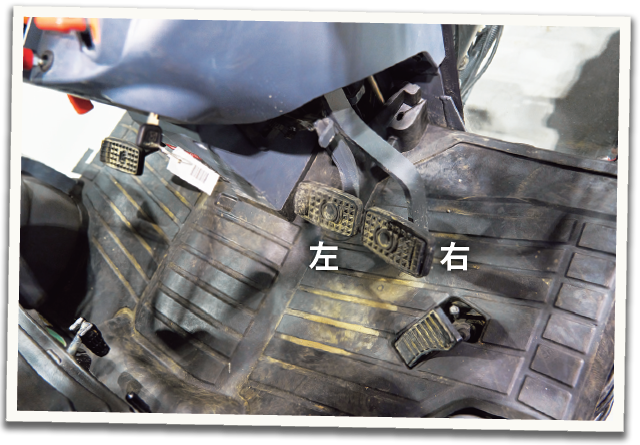

片ブレーキ防止装置

普通ブレーキは1枚だけですけど、トラクターの場合は右と左が分かれているんですね。日本のほ場は狭いですが、右ブレーキを踏んだり左ブレーキを踏んだりすることで、ちょっと小気味の良い運転ができるようになっています。

ただし、ほ場内に限れば非常に作業はしやすいのですが、例えば道路を高速(時速30km前後)で走っている時にうっかり右のブレーキだけを踏む(片ブレーキ)と、急旋回して、転倒事故につながったことが昔はよくあり、片ブレーキが問題視されていました。それが、片ブレーキ防止装置の開発に至ったわけです。

Message!

検査は基本的にメーカーも立ち会いで行われます。

私たちはメーカーとともに、最適な安全基準を満たした農業機械を送り出すために日々研究・開発に取り組んでいます。