農研機構の食品研究・開発の場では、日々あらゆる「おいしさ」の測定が行われています。

食品ごとに官能評価の方法やポイントはさまざま。ここでは、実際の評価の様子やその特徴をご紹介いたします。

お米の官能評価

品質を客観的に表現し、さまざまな場面で活用

オーダーメイド育種基盤グループでは、水稲を中心とした品種改良を行っています。食味試験による官能評価を行うことで、「開発中の品種にどういった特性があるか」「どの程度おいしいのか」を客観的に示すことができます。得られた結果は、品質表示のほか、ニーズに合った品種を探る手掛かりとして活用されることも。例えば冷凍チャーハンに適した品種を探す際は、「表層が硬く粘り気が少ない」という特性が指標となります。「おいしさ」の基準は人それぞれですが、誰もが納得できるように食味を評価し、おいしいお米の普及に貢献したいです。

後藤 明俊 グループ長

作物研究部門 スマート育種基盤研究領域

オーダーメイド育種基盤グループ

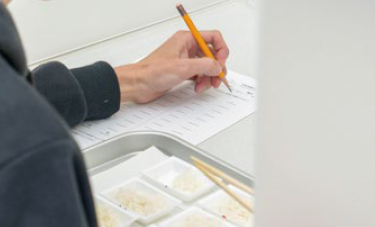

食味試験の様子

お米(試料)を用意する

評価する上で「基準の味」となる品種(基準米)と、試験対象の品種を用意。お米を炊く水分量や研ぎ方などを統一して、品種以外の差が出ないようにしています。

食べる順番によって味わい方が異なる場合があるため、パネリストごとに順番をランダムにしています。

パネリストが実際に食べる

20代から60代までの男女、20~30人ほどが試験に参加。年齢や性別、好み、経験値などに偏りが出ないよう注意しています。一度に食べるのは醬油皿ほどの量。

項目に沿って評価する

項目は「総合値、外観、うま味、硬さ、粘り」の5つが基本。基準米を「0」とし、それと比較した各項目の強度を相対的に評価します。

結果から統計を取り、分析する

統計的手法を用いてパネリストごとの個人差や、環境による差異を均一にし、平均値を導き出します。どういった計算式で解析を行うかも重要な点です。

得られたデータは、育種の効率化のためのモデルづくりや民間企業による食品開発に活用されることも。

果樹の官能評価

2段階の調査で、優良品種を生み出す

果樹の新品種開発を行っている果樹品種育成研究領域では、甘味、酸味、香気性、食感などの官能評価(食味試験)を行っています。果実は栽培環境によって味が大きく左右されるため、二段階の試験が行われます。第一段階では、農研機構内にて食味などで優れた系統を選抜します。第二段階は、選抜した系統を各都道府県の試験場で栽培し、主要品種と比較して食味などを評価。最終的に食味のほか、優れた特性が評価されると、品種登録を申請します。

島田 武彦 領域長

果樹茶業研究部門 果樹品種育成研究領域

継続的に測定して、食べごろを見極める!

育種中は、その果樹の適切な収穫時期が分かりません。そのため、同じ系統でも収穫時期をずらして官能評価を行い、最も食べごろな時期を見極めます。

試料の状態をそろえて、評価を精密に!

果実は食べる部位や、実がなる位置によって味が大きく異なることがあります。あらかじめガイドラインを設け、実施回によって違いが出ないようにしています。

食肉の官能評価

味を知って、畜産の高付加価値化を目指す

食肉品質グループでは、食肉や乳製品、卵といった畜産物の品質評価をしています。畜産物を生産する過程は広範なため、評価には畜産業全体を理解していることが必要です。例えば餌の配合によるおいしさの違いなど、生産段階を踏まえて評価し、品質向上に役立てています。また、お肉のおいしさの感じ方は調理方法や食べる人の状態、シーンによって異なるもの。どのような方法だと香りや食感、味を客観的に理解できるかを解明することが、研究の醍醐味です。

(左)佐々木 啓介 グループ長

(右)渡邊 源哉 主任研究員

畜産研究部門

食肉用家畜研究領域 食肉品質グループ

さまざまな調理法で官能評価を実施!

目的に応じて「鉄板焼き」「オーブン焼き」「茹で」の3つのパターンで調理。余計な因子が結果に影響しないよう、試料の条件を可能な限り統一します。

都道府県の試験研究担当者に官能評価のワークショップを実施!

より正確な官能評価を全国の畜産関係者のもとでも実施できるよう、毎年ワークショップを開催。研究成果を畜産の現場に還元しています。

鉄板焼き

茹で

オーブン焼き