食品健康機能研究領域ヘルスケア食グループ

上級研究員河合 崇行

塩分の摂り過ぎが体によくないということは広く知られているでしょう。

塩分量を減らしながらも、元の食品と変わらないおいしさを保った食品開発に活用できる、計測手法を研究しています。

RESEARCH

1

機械だけでは測れない "しょっぱさ"

塩味を感じるメカニズム

日本の食文化において、塩味はおいしさを感じる上で大きな役割を担っています。その原点となる塩味の感じ方について研究してきました。

塩味は、ナトリウムイオンが舌の表面にある塩味関知に特化した味細胞の細胞膜上にある小さなゲートを通過することで感じられると考えられています。このゲートは非常に小さく、他に通過できるのはリチウムイオンのみですが、現在日本では食品には利用できません。つまり、塩味そのものを代替するものは理論上存在しません。

「減塩でもおいしい」を目指して

塩分を摂りすぎることが健康を害することは広く知られています。減塩食開発の分野では、「あたかも塩味がある」「十分な塩分が含まれている」ように感じさせる方法を模索していくことが主流となっています。

「味の錯覚」

味は脳による複雑な処理を経て知覚されます。他の感覚と同じく錯覚も起きます。スイカに塩をかけると甘味を強く感じられる現象は、皆がよく知る錯覚の一種です。当然、スイカの糖度が変化するはずもなく、高精度の化学分析機器を使っても説明することはできません。甘味が増えたように錯覚しているのです。

味の錯覚を評価する方法としてヒトによる官能評価が知られていますが、個人の食習慣・食経験・体調などの多様性により、再現性や安定性、定量性の確保が難しいという側面を持っています。

塩味の強さに影響する錯覚

甘味やうま味による

味覚の相互作用

塩味に甘味を加えると、塩味のみの場合と比べて塩味を弱く感じます。一方で、酵母エキスなどに含まれるうま味は塩味を増強させると言われています。これらのように塩味以外の味を加えることで、塩味をコントロールできます。

香辛料や酢による

口腔内への刺激

ある種のスパイスの刺激も、塩味を強く感じさせる効果が認められています。唐辛子や山椒の辛い感覚と塩からい感覚が重なると、区別がつきにくくなり、強い味として認識されます。また、酢の唾液分泌を促す感覚と塩による唾液分泌を促す感覚が重なった時も、区別がつきにくくなり、強い味として認識されます。

色、形による

視覚情報の統合

食べる前に入ってくる視覚情報は、味の感じ方にも影響を与えることがあります。青い食品や容器、とがった形のものは、塩味を連想させ、赤い食品や容器、角の無い形のものは甘味を連想させるという報告もあります。

RESEARCH

2

「塩味の錯覚」はどうやって測るの?

ヒトによる官能評価の難点をクリアするために、マウスを用いた行動学実験による味の評価法を開発しました。

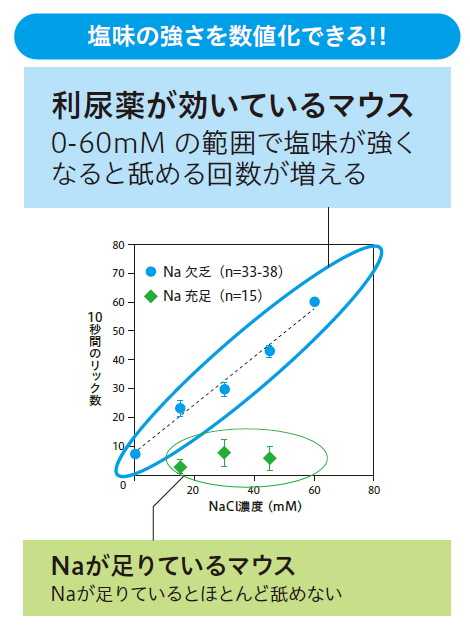

ナトリウム含量が少なく利尿作用を持つ餌でマウスを飼育すると、排出はされても補われないため、マウスはナトリウム不足となります。すると塩分を欲するようになり、塩味に敏感になります。このマウスは、実験の中で与えられる食塩水の濃度に応じて、食塩水を舐める回数が多くなります(下図)。リック試験は、その舐める回数から味の強さや好ましさを数値化するもので、10秒※という非常に短い時間の計測で済むことから、口腔内で感じた感覚がダイレクトに数値に現れ、錯覚が測れます。

塩味に限らず、血糖値を低下させたマウスを使った甘味の錯覚も評価することができます。おいしい食品開発に活かされることを期待しています。

※これ以上の長時間になると、塩分の充足感が飲む量に対する錯覚効果よりも大きくなっていきます。

マウス行動学実験の長所

個体差を小さくできる

ヒトは育ってきた文化や環境、食経験の違いや遺伝的多様性により、味の感じ方に揺れが出てきます。一方、実験動物の場合、飼育環境を全く同じ状態にできるだけでなく、遺伝的背景のばらつきも限りなく小さくすることも可能です。個体差によるばらつきが抑えられているので、対照実験が行いやすくなっています。

代謝状態を一律にコントロールできる

味覚は代謝状態の影響を大きく受けるため、代謝状態を揃えることが重要です。ヒトの場合、官能評価前日の食事内容や食事時間を統一することはほぼ不可能です。一方、実験動物の場合、餌の量や内容、絶食させるタイミングを容易に統一することができます。また、複数日跨ぐ試験であっても、同一の条件下(=同一の代謝状態)で試験を行うことができます。

経験・食文化は

味覚に影響を与えるのか検証

塩味を強く感じさせる香りは、食文化や食経験が影響している可能性を検証するために、バニラ香やオレンジ香を使った動物行動学実験を行いました。6週齢の子マウスにバニラ香・オレンジ香を加えた食塩水を呈示しつつ3週間飼育した後、それらの香りを加えた食塩水に対する塩味の強さを調べました。すると、子どもの頃に塩味と共存していた香りを加えた食塩水は、香りのない純粋なものより強い塩味として感じ取られていました。塩味と関係がないように思われるバニラやオレンジの香りであっても、塩味増強効果を持たせることができたのです。日本人は醬油の香りに塩味を感じるのに、西欧人は感じないといわれるゆえんだと考えられます。

A 群

オレンジ香のついた食塩水を約2~3週間提示した。

B 群

バニラ香のついた食塩水を約2~3週間提示した。