農機具・農具

Farm equipment and tools

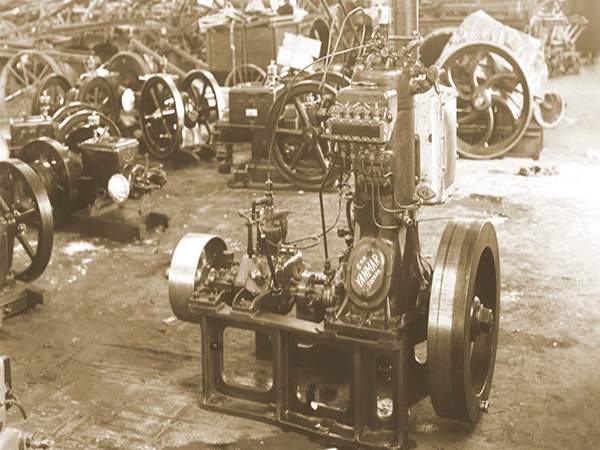

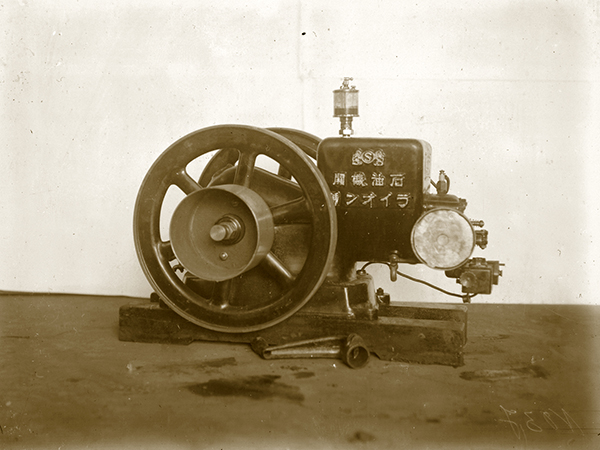

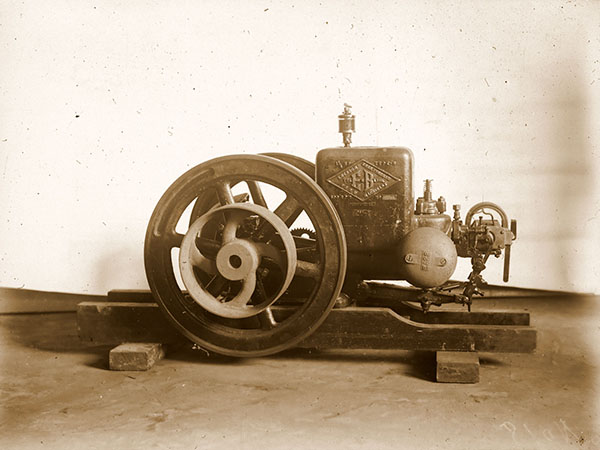

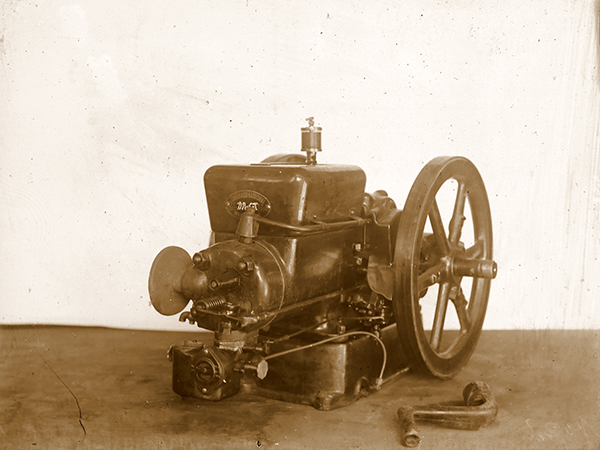

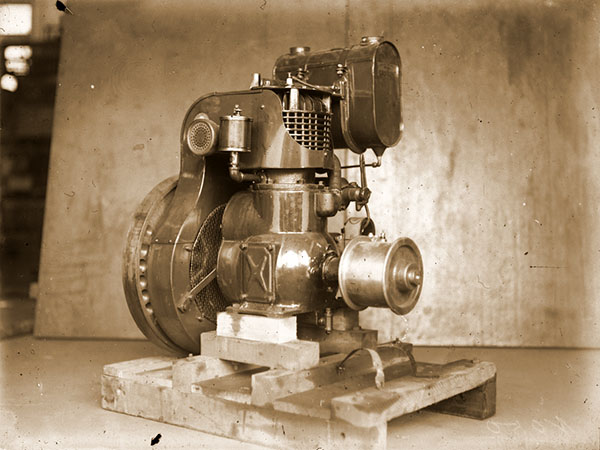

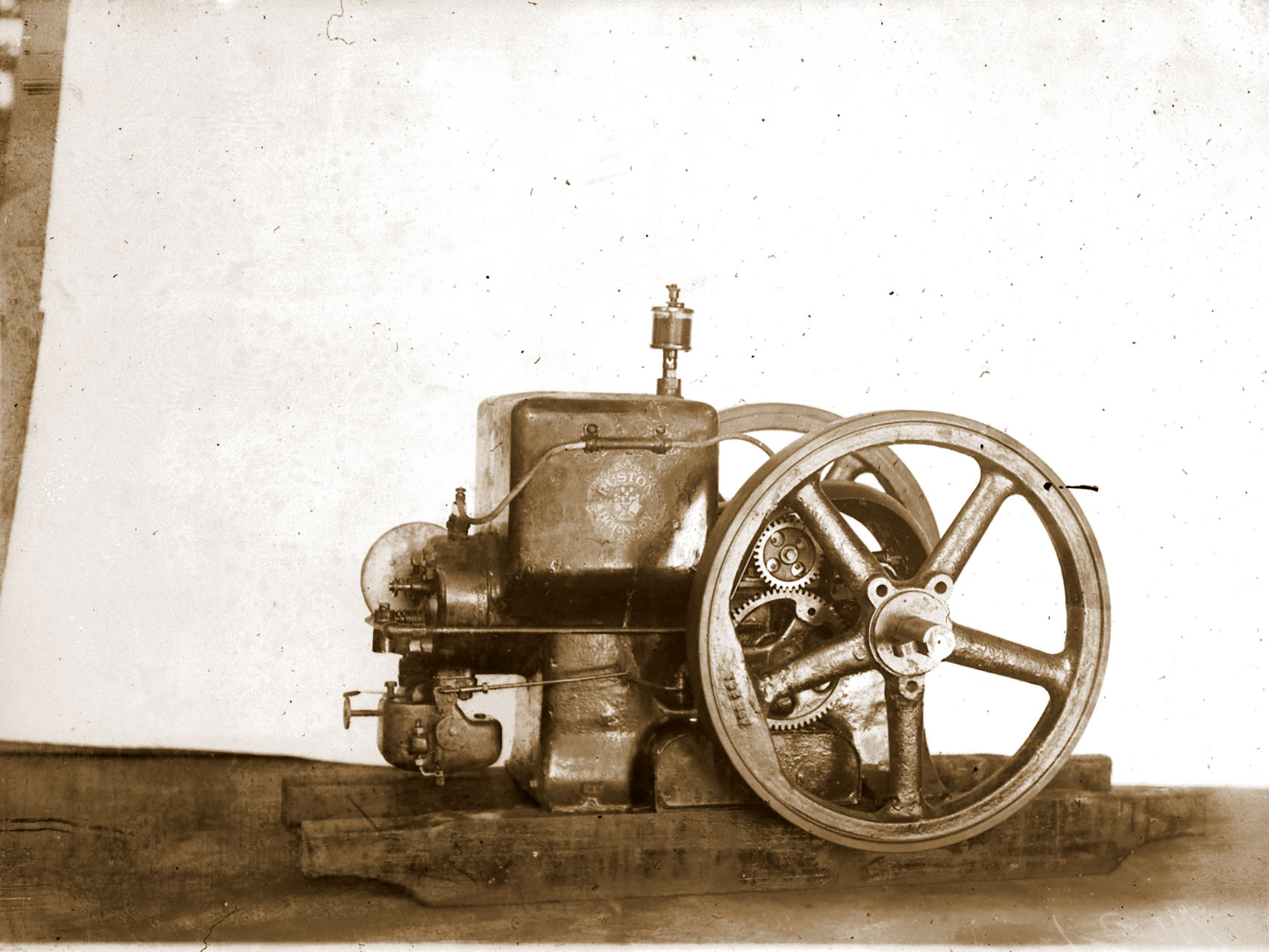

ヤンマー農用ディーゼルエンジン1号機(表)

ヤンマー農用ディーゼルエンジン1号機(5Hp 500rpm 山岡発動機製作所 大阪市北区)。昭和5年比較審査に出品。当時、国内には比較対照可能な発動機がなく、無審査とし、農林省が研究用として買い上げたという。完成時は6Hp(ヤンマー100年史 p65)。

×

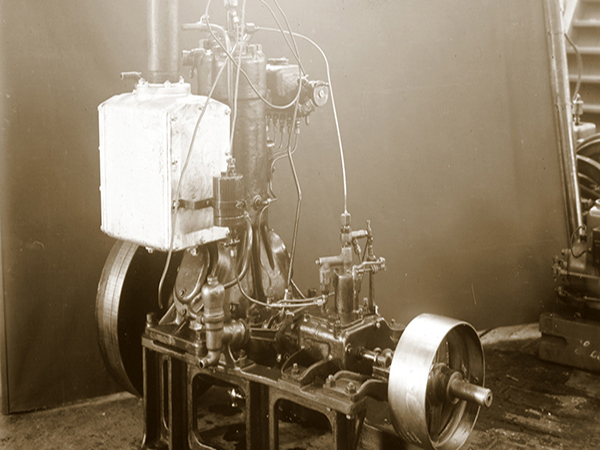

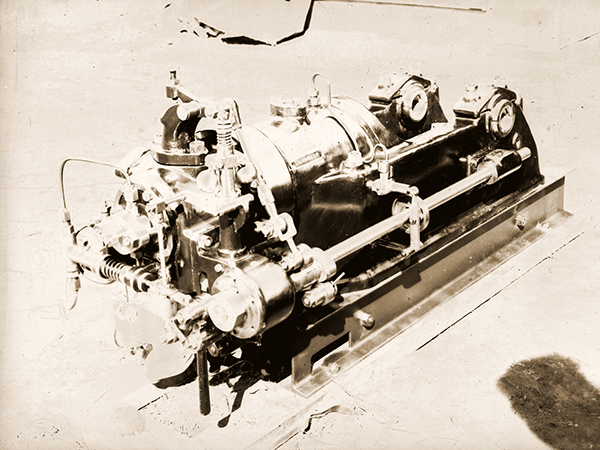

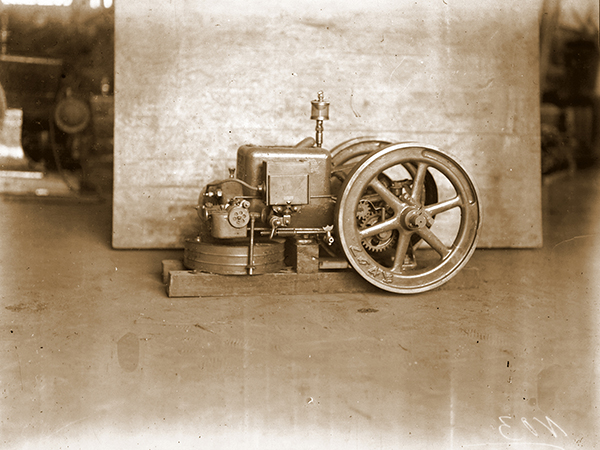

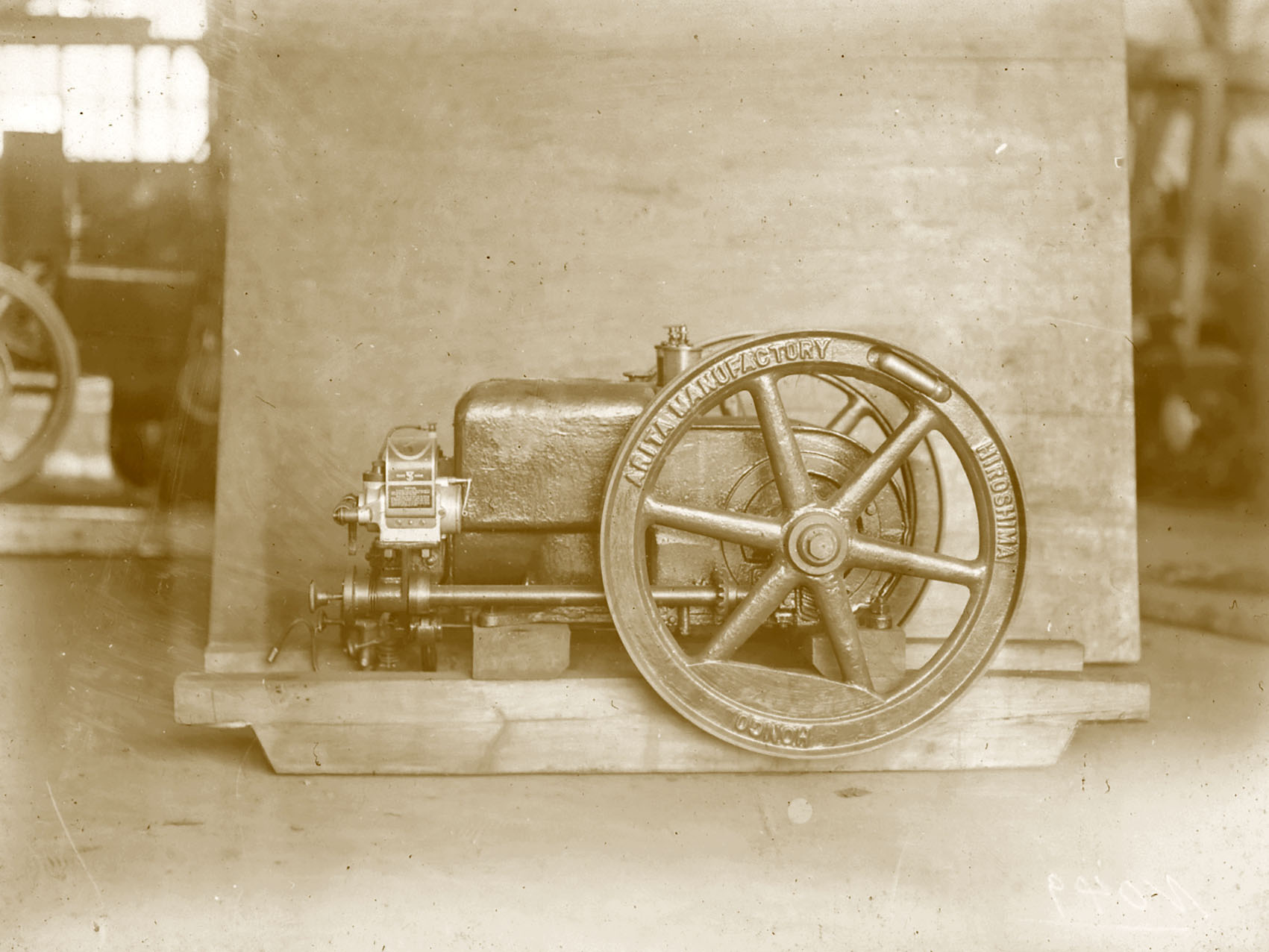

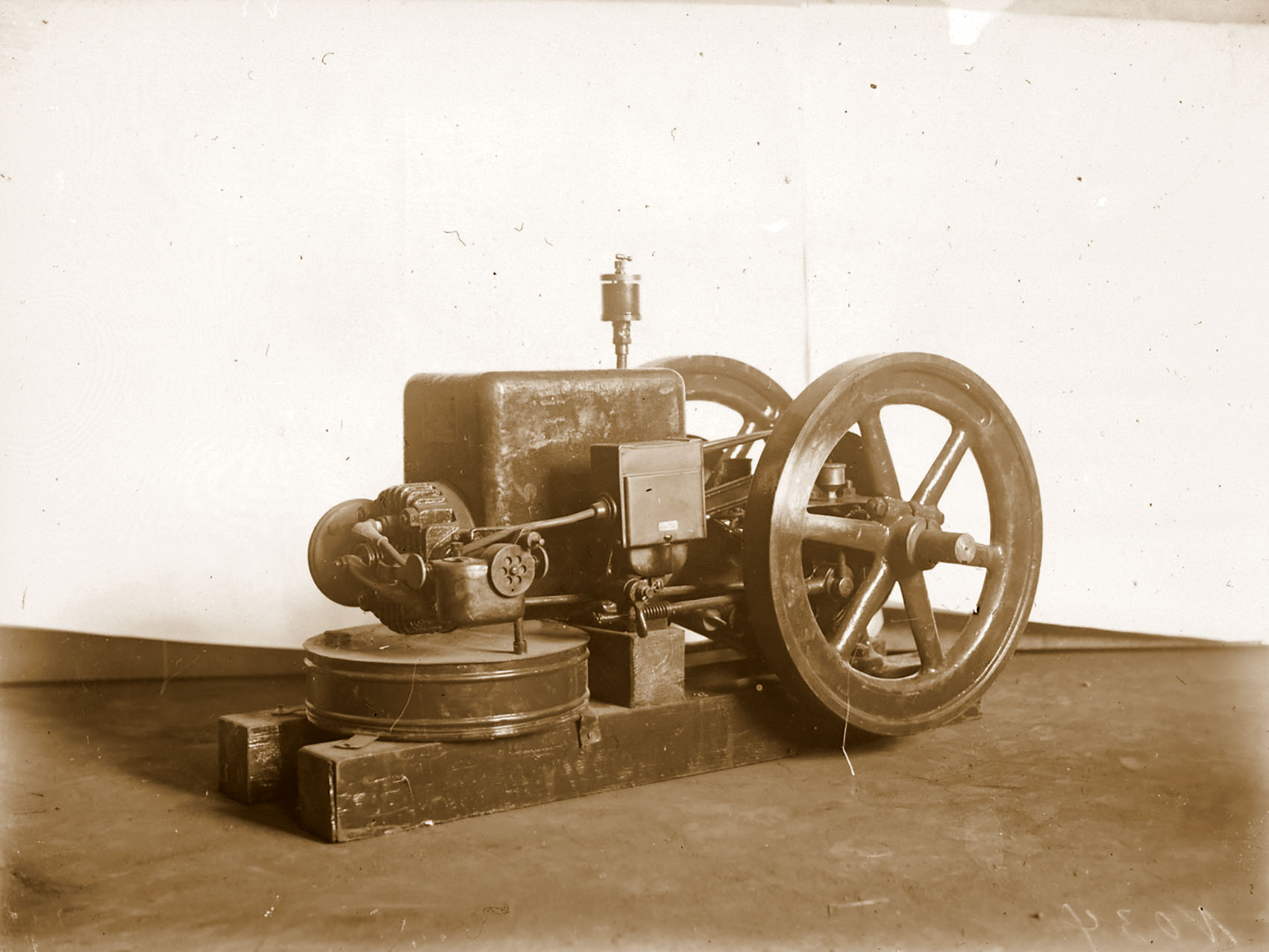

ヤンマー農用ディーゼルエンジン1号機(裏)

ヤンマー農用ディーゼルエンジン1号機 反対方向からの写真

×

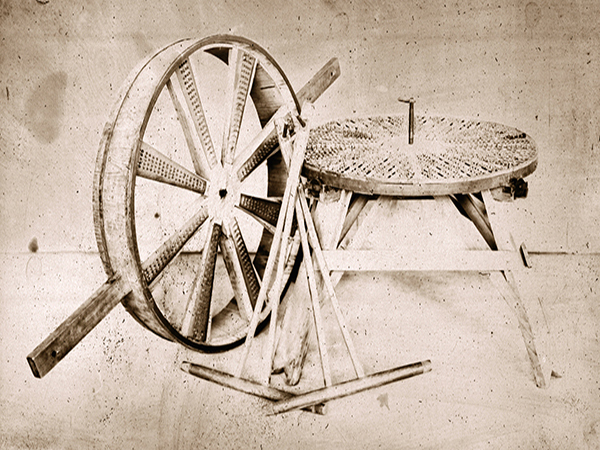

試験場試作の簡易風車

浅井戸用簡易風車(左)。昭和6~10年。この写真はトリミング後、農林省農事試験場概観p24(昭和10年9月)に試作した簡易風車として掲載された。右は竪型風車で「風力の大なる場合に対するもの」とあり、主軸にクランクを取付け往復動ポンプを駆動したと思われる。昭和8年に風車に関する研究報告あり。背景の建物は新試作工場。

×

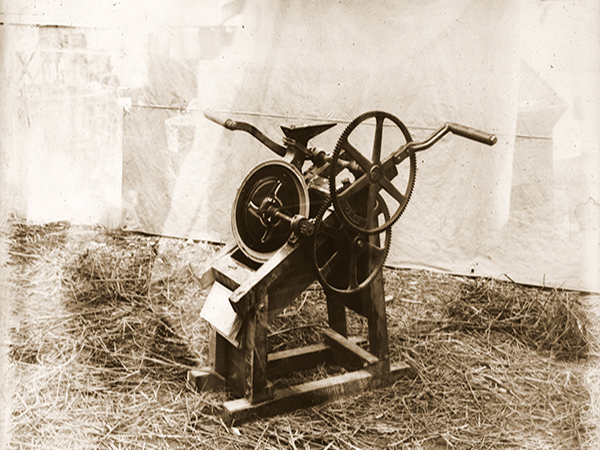

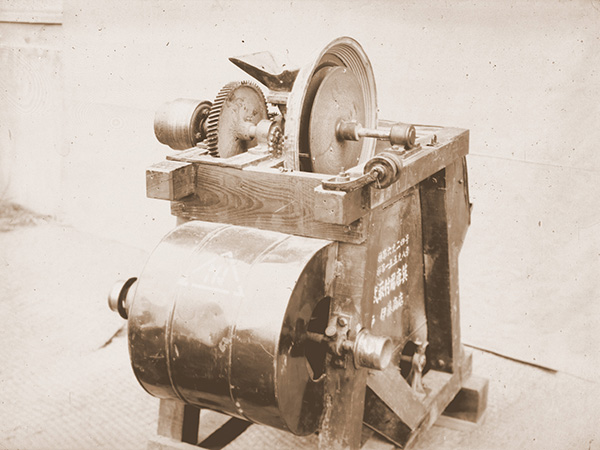

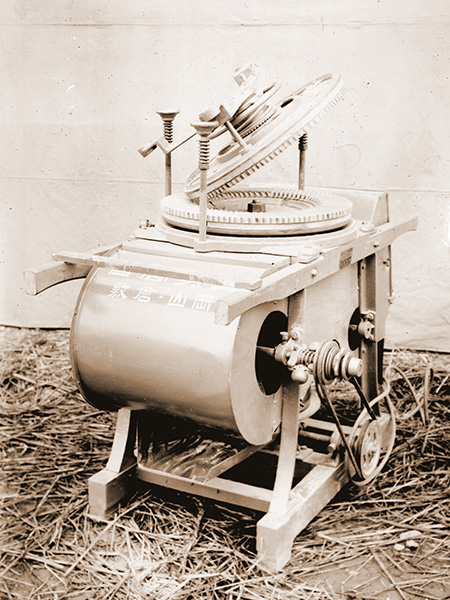

人力用回転麦摺機

人力用回転麦摺機具。釘歯摺面と放射状の釘歯桟とで摺合って脱粒する。昭和5年広部達三「農用機具作業機具篇」p246に掲載。昭和2年比較審査には出品されていないので、それより前のものと思われる。

×

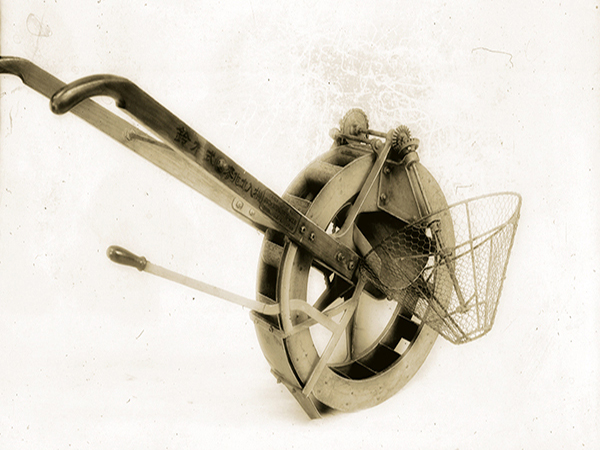

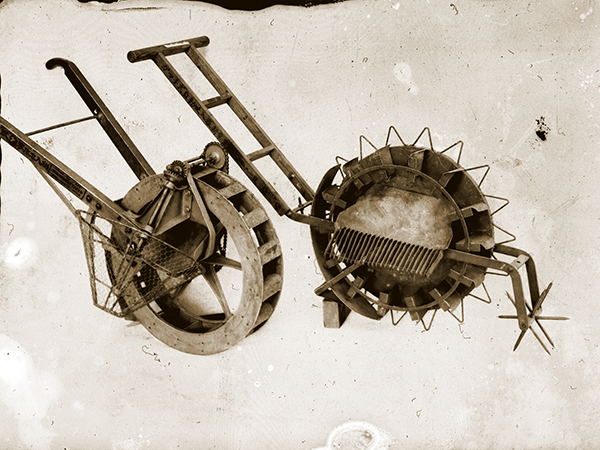

鈴木式麦作土入機

人力用鈴木式輪転式麦作土入機(鈴木工機製作所 茨城県石岡町)。レバー操作で土を削り取り、バケット上部からホッパー、網を介して土塊を除いて振りかける。昭和5~6年製造。昭和7年懸賞募集に応募したと思われる。当センター資料館にて展示中。

×

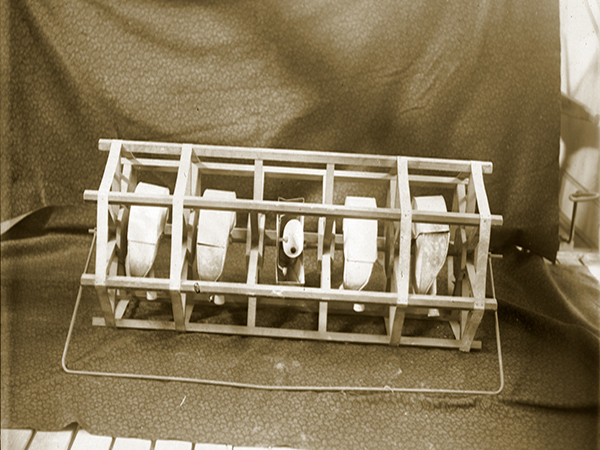

水田用湛水直播機

水田用湛水直播機。7角形播種枠の中に5条播きの播種装置がある。昭和初期のものと思われるが年代不明。当センター資料館にて展示中。

×

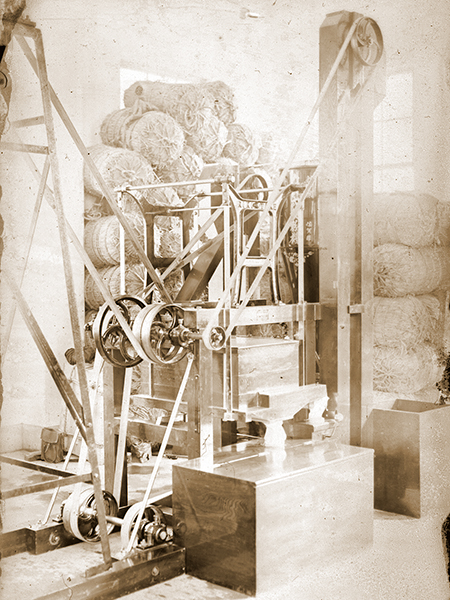

岩田式籾摺機

人力式岩田式籾摺機(衝撃式 岩田兄弟工場 東京市神田区)。大正13年に性能試験実施(「大正十三年度農事試験場事務功程」より)。昭和2年比較審査には同社の異なる型式が出品され、翌昭和3年には小型及び大型の動力式岩田式籾摺機の使用法に関する研究が行われた。昭和5年広部達三「農用機具作業機具篇」p252に「人力用羽根型脱稃機の内部」としてトリミングして掲載されているので、昭和3年頃の写真と思われる。

×

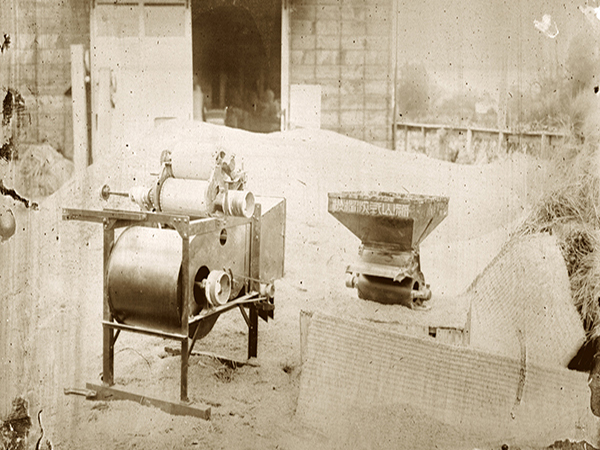

福山式籾摺機

福山式籾摺機特号型(自製ゴムローラー式 共同商事 大阪市北区)の籾摺部。大正15年にローラー型籾摺機の研究開始。以降、ゴム材質、衝撃式との比較などの試験が行われた。昭和4年比較審査に出品。本機は昭和5年広部達三「農用機具作業機具篇」p254に歯状・平滑複筒式動力脱稃機としてトリミングして掲載。

×

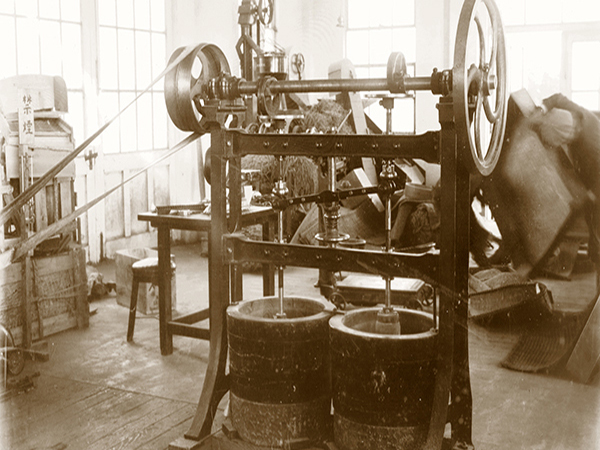

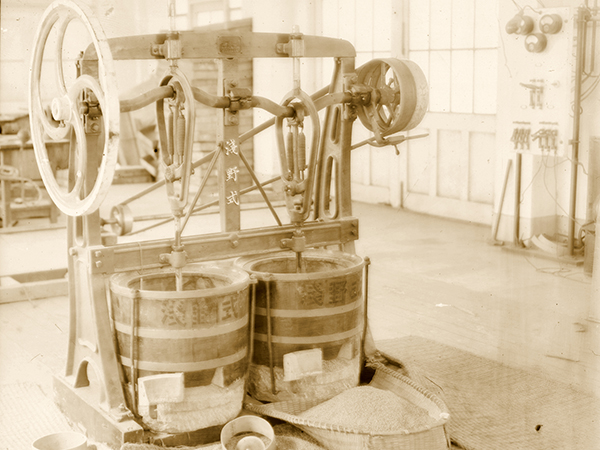

石上式杵搗精米麦機

石上式杵搗精米麦機二連座(臼杵搗型 混砂搗 石上 静岡寶町)。大正13年に実施された混砂搗と無砂搗精米の比較試験などにより、無砂搗きの有利性を認め、後に当局をして混砂搗きを禁止させるに至った業績は特筆に値すると評価されている(農業技術研究所80年史p408)。昭和7年度比較審査に出品。比較審査時の条件として、供試玄米量に対し重量比1%の広島県産石粉(化学分析及び調製済で水分:0.003%、直径は1mm以上:0.00%、0.5-1.0mm:2.50%、0.25-0.5mm:87.75%、0.25mm以下:9.75%)を混ぜている。

×

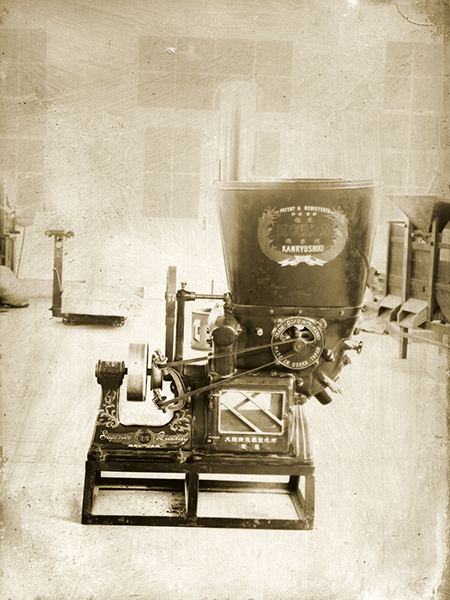

須東式製粉機

ストーン製粉機壱号型(円錐鉄臼型 須東 東京市本所区)。昭和8年度比較審査に出品。当時の製粉機には、ロール型(鉄ロール、石ロール)、臼型(鉄臼、円錐鉄臼、石臼)、衝撃型の3型式があった。

×

竪型精米機

ドイツ ナ-ゲル社製カンプナーゲル式精米機(米は搗精ロールの形状からコーン式と称される頭円錐形の金剛砥石と外周に3個の突起ゴム板との間で精白される。外蓋と搗精ロールの間には編み目スクリーンが配置され、糠が排出される)。本機は資料館に展示中で、「欧米および東南アジア、フィリピンの精米工場で広く利用され、昭和2年頃農水省農産課で購入された」と説明されている。なお、昭和7年度動力精米機比較審査において、分類外の外国式竪型精米機として取り上げられているが、そのままではわが国の一般の精米作業に適当とは言い難いと結論づけている。

×

串田式苧麻(チョマ)剥皮機

昭和3年 苧麻(チョマ)剥皮機-串田式。昭和5年広部達三「農用機具 作業機具篇」p385には作業状況の写真、p386に要部をトリミングして掲載している。なお、資料館にはフォール式(大正8~9年にフランスより輸入)、串田式(串田鉄工所 大阪市)、東繊式(東洋繊維株式会社製造 昭和23年製)が展示、説明されている。

×

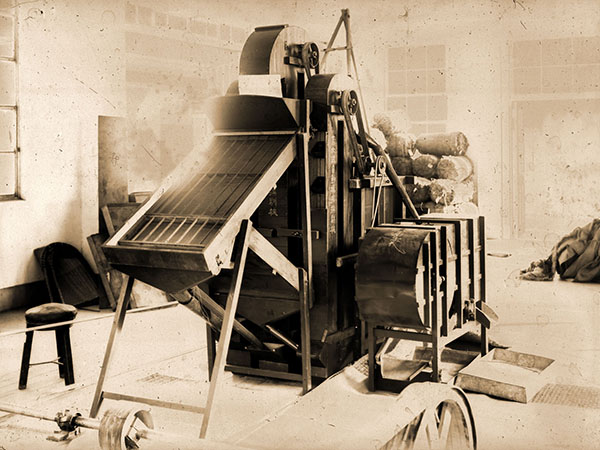

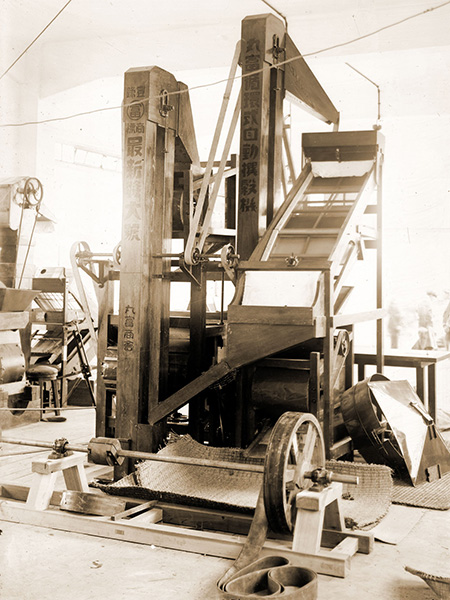

羽根型脱稃機

昭和4年 唐箕(神戸 伊藤商店)付動力用岩田式籾摺機(衝撃式 岩田兄弟工場 東京)の使用方法に関する研究報告あり。昭和5年広部達三「農用機具 作業機具篇」p256に羽根型脱稃機の要部としてトリミングし掲載。

×

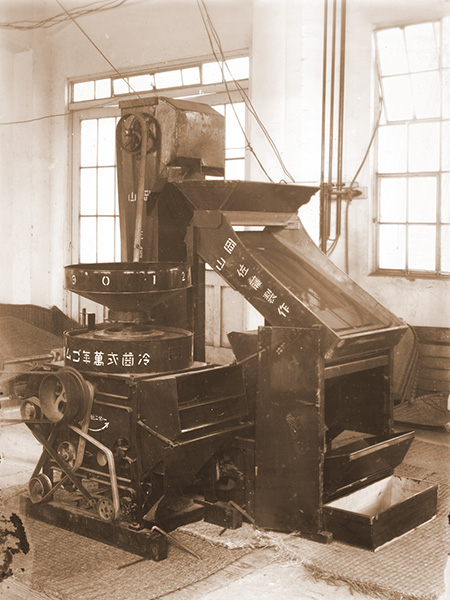

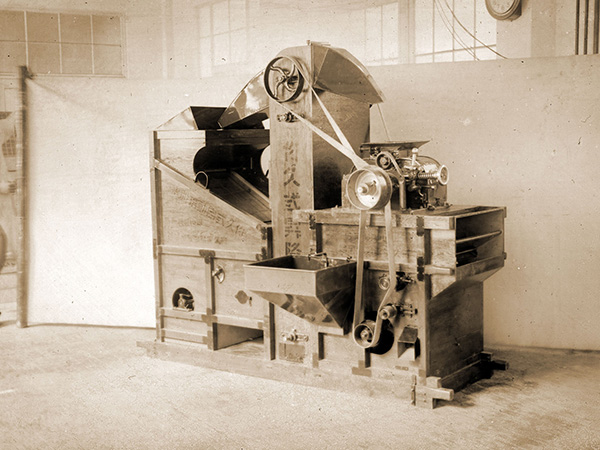

冷歯式ゴム唐箕付全自動籾摺機(ゴム臼式)

冷歯式ゴム籾摺機拾四号型(自製ゴム臼式 佐藤 岡山)。昭和4年度比較審査に出品され、乙位入賞している。脱稃部が臼式の場合、ゴム臼か土臼かを外観から判断するのは難しい。

×

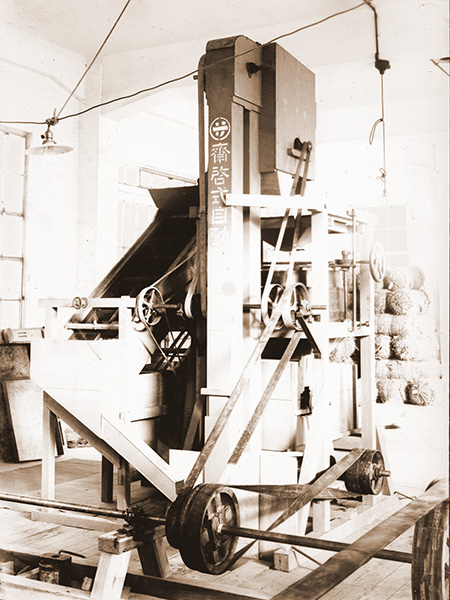

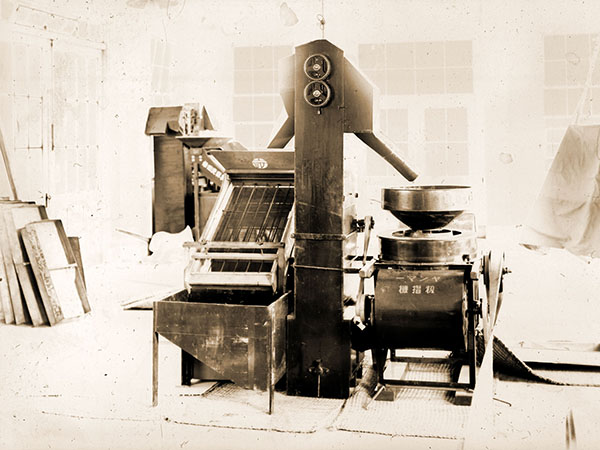

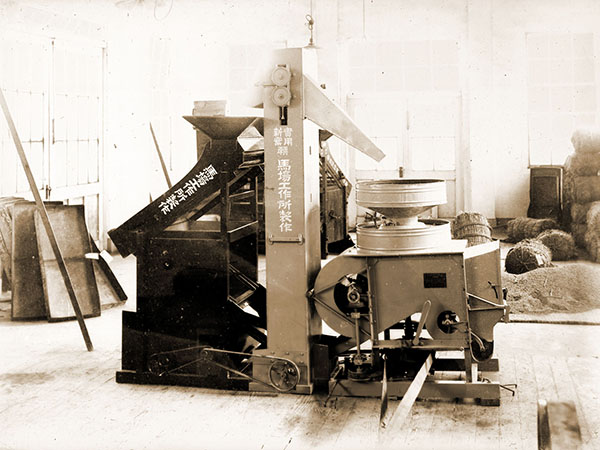

齋啓式唐箕付全自動調製機(土臼式)

齋啓式自動籾摺調製機(自製土臼式 斎藤 新潟)。昭和4年度比較審査に動力籾摺選別機として26台出品され、甲8、乙13台が適合している。適合機の脱稃部はゴム臼型13台、土臼型5台、遠心力型4台、ローラー型2台だったのが、昭和10年度の動力籾摺選別機比較審査時には出品33台中、ロール型32台、遠心力型1台と様変わりである。ロール式は臼式に比し砕米少なく高性能な点が認められ、急速に普及していく。

×

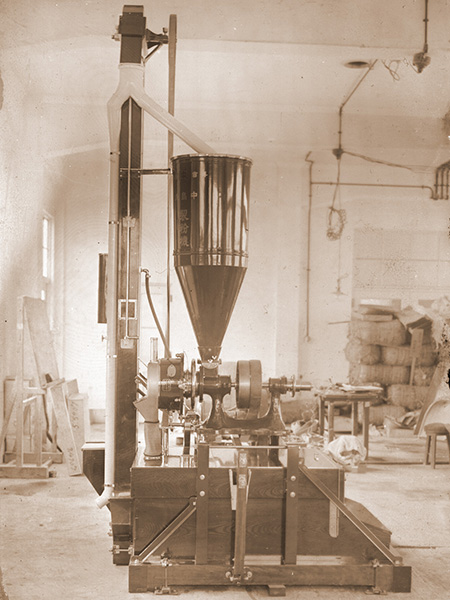

中島式製粉機(円錐鉄臼式)

中島式製粉機特号型(円錐鉄臼式 中島製粉機製作所 大分)。昭和8年度比較審査に出品され、甲位入賞している。なお、動力製粉機として20台出品され、甲5、乙10台が適合している。

×

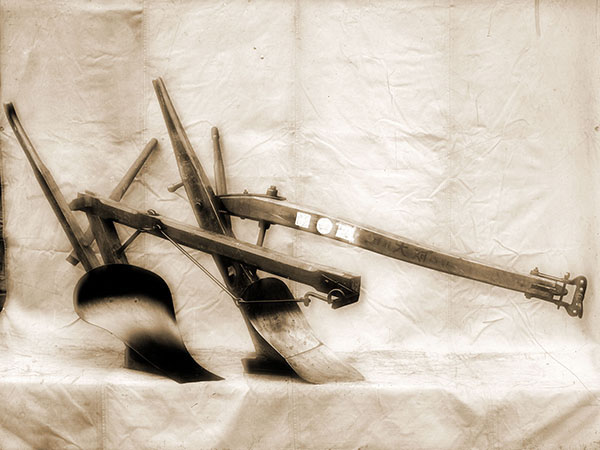

円盤犂

昭和5年から開発を始めた農事試験場試作の珍しい円盤犂(昭和10年度農事試験場概観p24に特許円盤犂として紹介されている)。

×

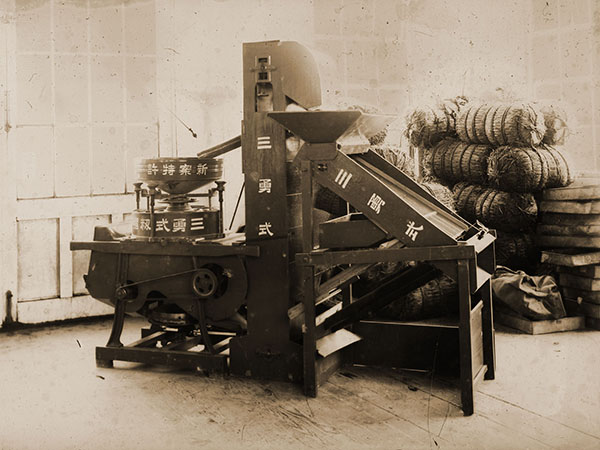

動力式臼式籾摺機

三勇式自動選別籾摺機の唐箕付き籾摺部である(中心部上方より籾が入り、下臼が回転し、上蓋部分がゴム臼磨の間隔調節装置で、摺落とした玄米と籾殻は唐箕により選別される。昭和4年度比較審査に出品されたものの一部と思われる。三勇商会 岡山)。昭和5年広部達三「農用機具 作業機具篇」p265にトリミングして掲載。

×

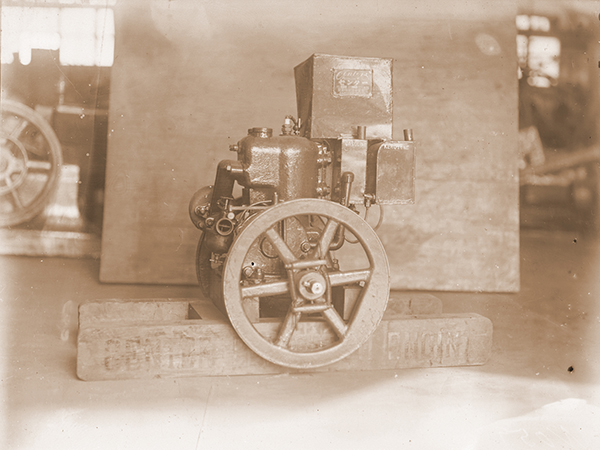

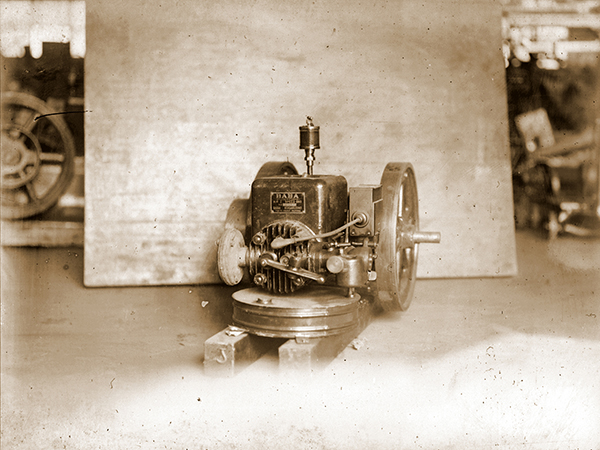

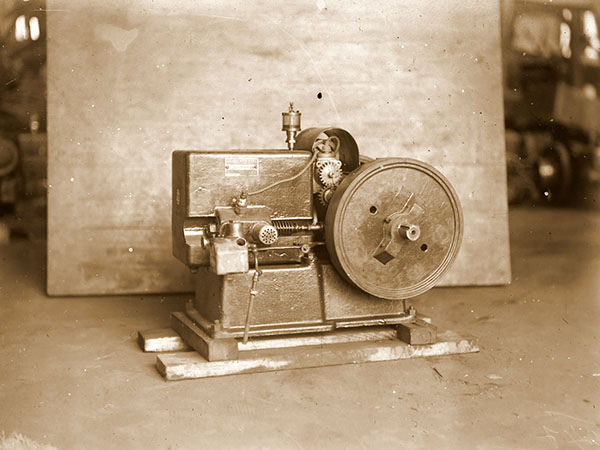

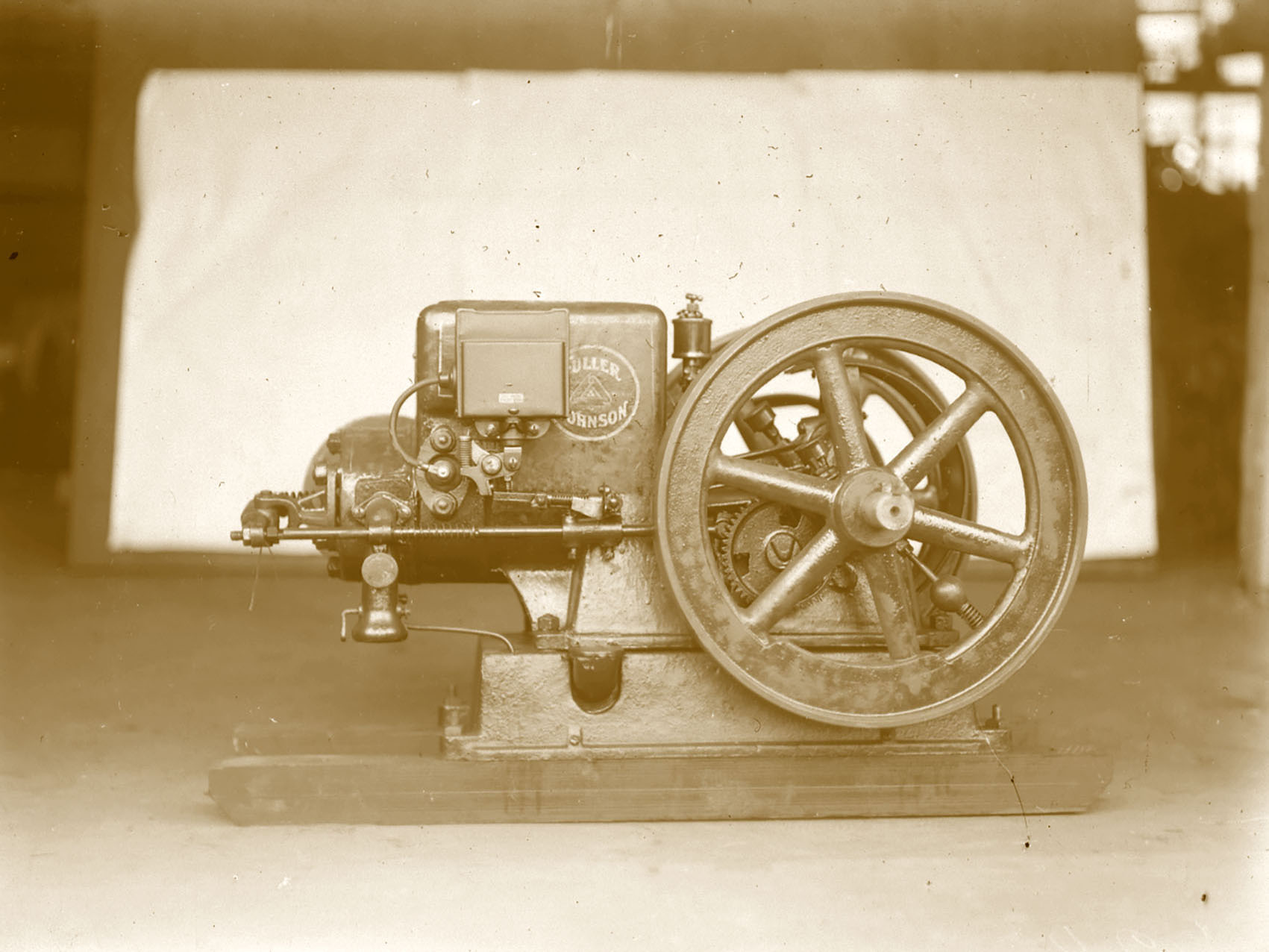

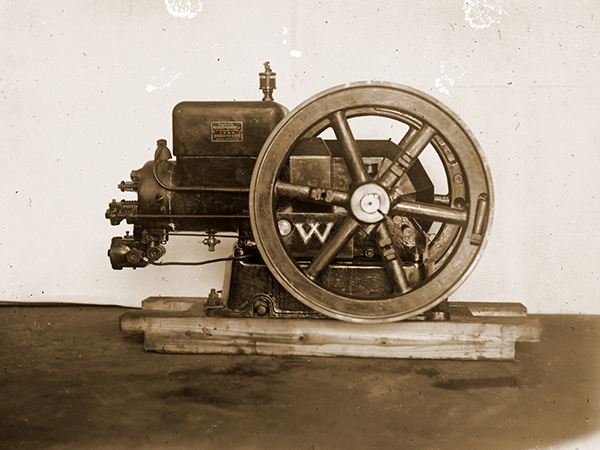

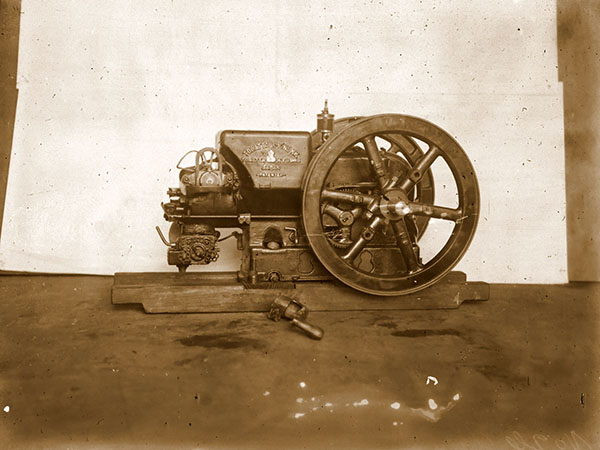

センター石油発動機

センター石油発動機(2~3Hp 発動機製造合資会社 愛知) 大正14年度比較審査に農業用小型発動機として82台(国産48、外国34)申込があり、19台(国産13、外国6)が最終審査をクリアしているが、残念ながら本機は最終審査に残っていなかった。また、その後に行われた比較審査にも出品した実績は見当たらない。

×

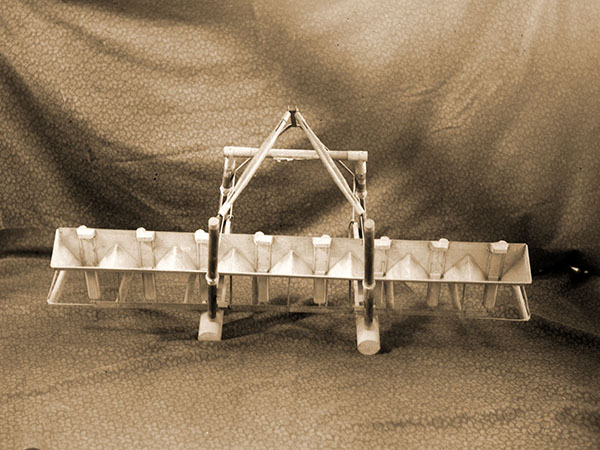

畜力用カルチベータ

畜力1頭曳きカルチベータ 昭和20年代中頃まで畑作振興のためカルチベータの使用が推奨された。主として用いられた麦用の5本爪。

×

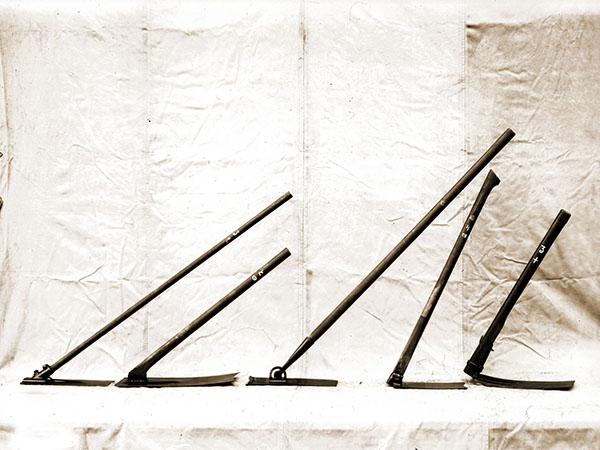

麦作用土入れ鍬(鋤簾ーじょれん-)引型

麦作用土入鍬-鋤簾(人力で引いて土を入れ麦上でふるい落とす引型。OBによると、左端は昭和30年代でも使っていたという)

×

麦作用土入れ鍬(鋤簾ーじょれん-)押型

麦作用土入鍬-鋤簾(人力で押して土を入れ麦上でふるい落とす押型)

×

福山式籾摺機用自動撰別機

万石(福山式唐箕付き。仕上玄米、小米・砕米、籾・夾雑物に分ける)。昭和5年広部達三「農用機具 作業機具篇」p272に仕上唐箕付万石としてトリミング後掲載。

×

長床犂

犂ー長床犂(小柳刃犂) 資料館に展示されており、「一見無床犂のようであるが、形状の特殊な長床犂。すき先は鋳鉄、へらは木製で薄い鉄板が貼られている。明治末期に正田雄(栃木県安蘇郡佐野町)製作」との説明あり。

×

短床犂

犂ー短床犂(犂床を短くして牽引抵抗を小さく操作性を向上させた)

×

唐箕付全自動籾摺機①

篠宮式自動籾摺調製機特大号(自製土臼式 篠宮 新潟) 昭和4年度比較審査に出品され、乙位入賞している。

×

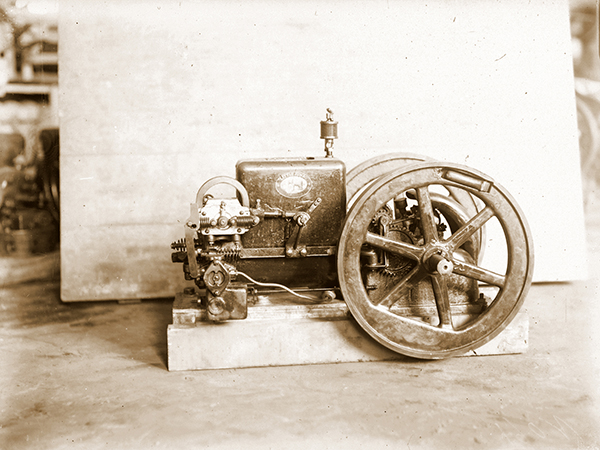

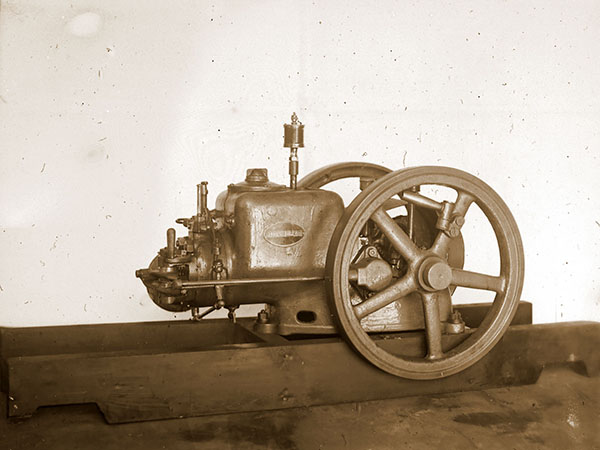

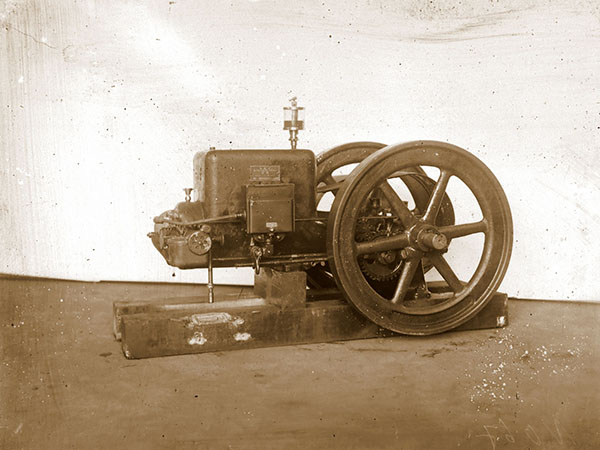

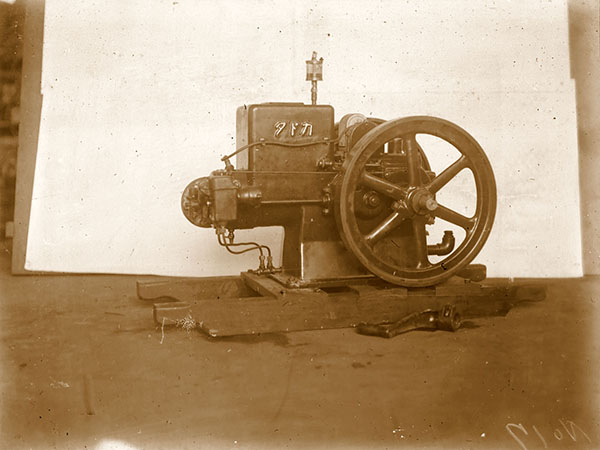

農業用小型発動機①

写真は大正14年度比較審査に出品された2型式(2.5、4.0Hp)のカドタ石油発動機(門田鉄工所 東京)のうちのいずれかである。いずれも一次審査、二次審査を通過し、最終審査で優良と認められた。昭和5年度比較審査には2.0、3.0、4.5Hp型が出品され、いずれも推薦、昭和12年度比較審査では10Hp型が出品され甲位入賞となっている。

×

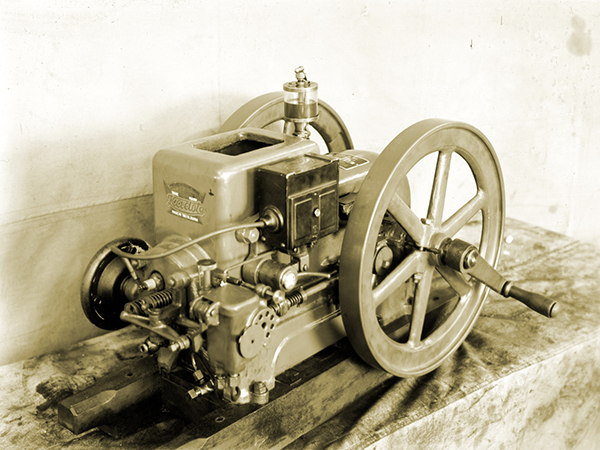

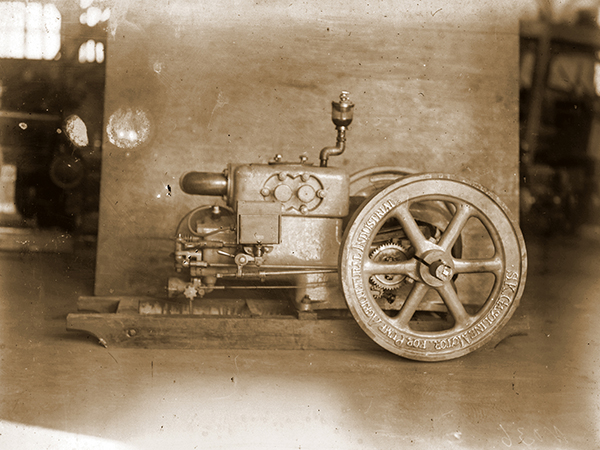

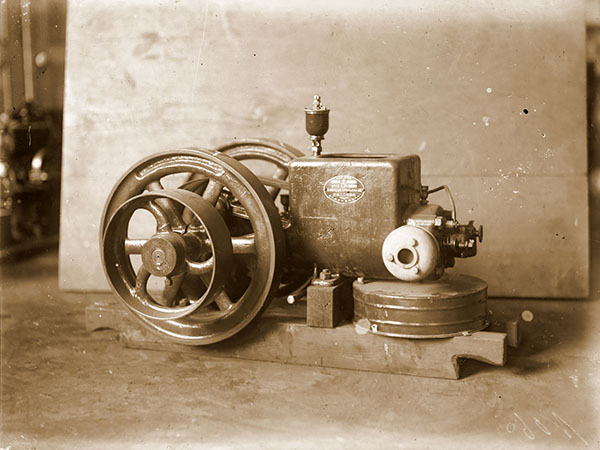

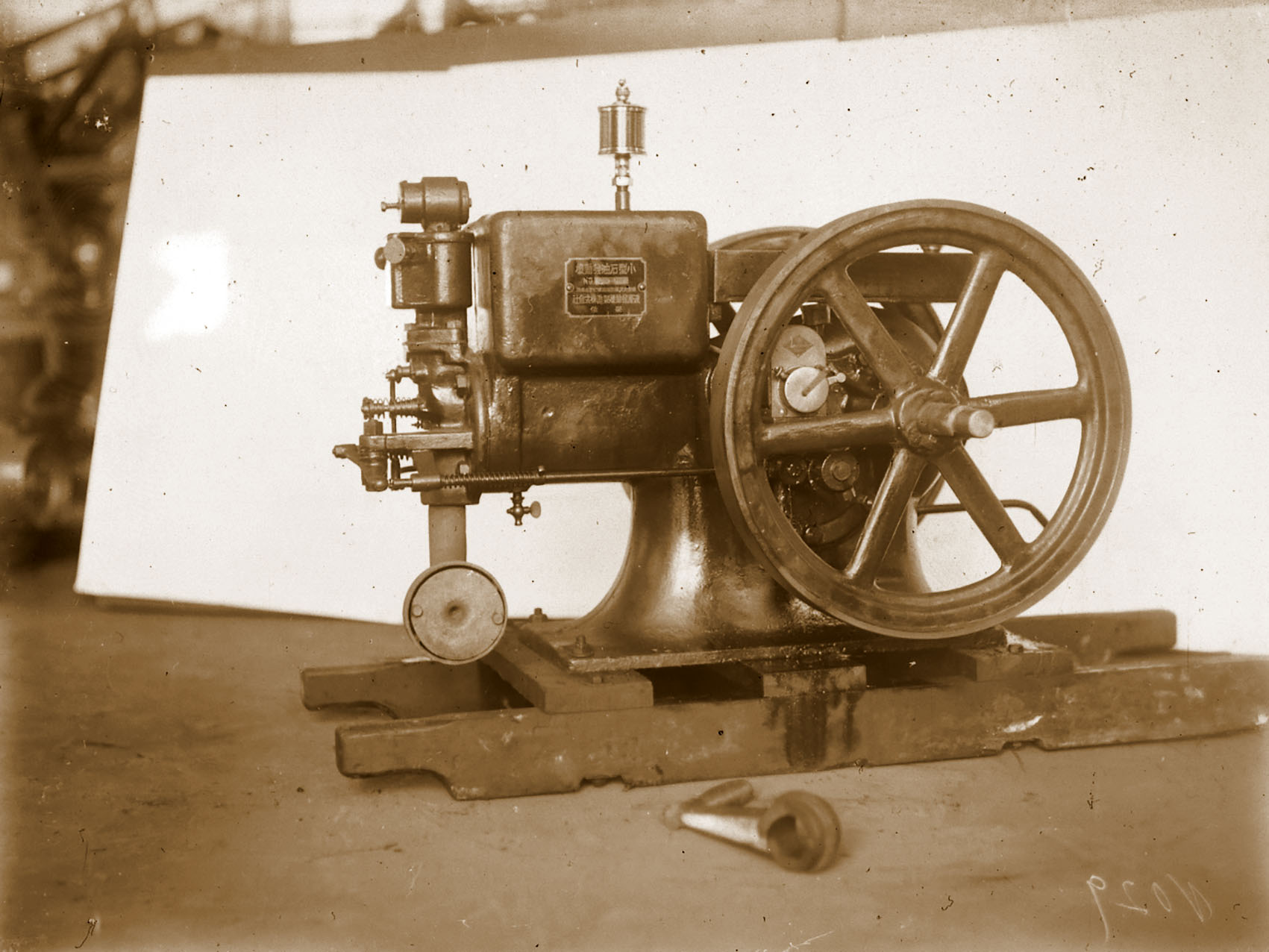

農業用小型発動機②

キモト軽油発動機(2.5Hp 熊谷 大阪)。昭和5年度比較審査に出品され、推薦となっている。

×

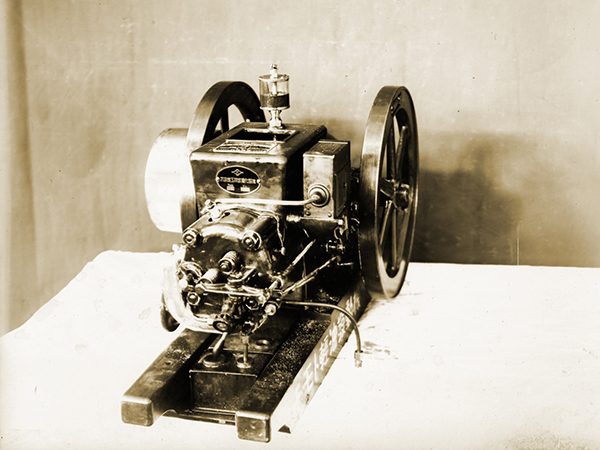

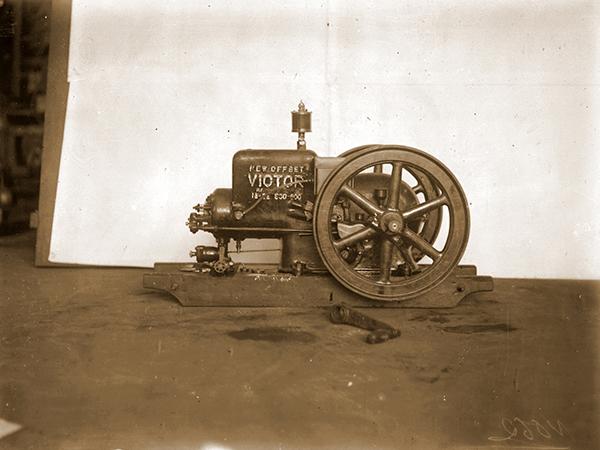

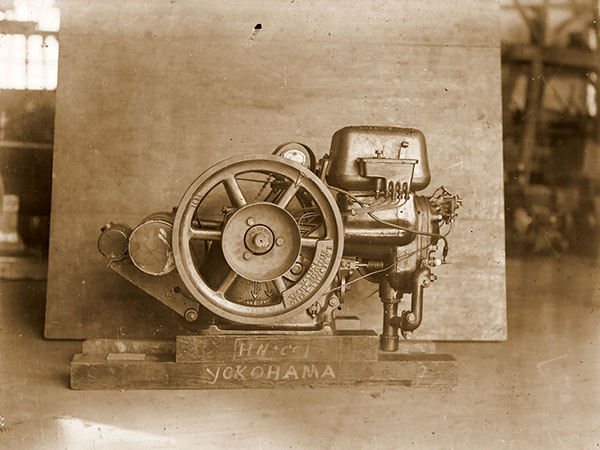

農業用小型発動機③

ライオン号軽油発動機(2.5Hp 柴田鉄工場 愛知) 大正14年度比較審査に出品され、第一次審査、第二次審査は通過したが最終審査では選外となった。その後、昭和5年度比較審査には3型式(1.5Hp、3.0Hp、3.5Hp)が出品され、1.5Hp、3.0Hpは共に乙位入賞し、3.5Hpは選外となっている。

×

農業用小型発動機④

臼谷式無空気噴油式冷始動重油発動機(5Hp 臼谷 大阪) 昭和5年度比較審査に出品されたが選外で、昭和12年度比較審査には出品されていない。

×

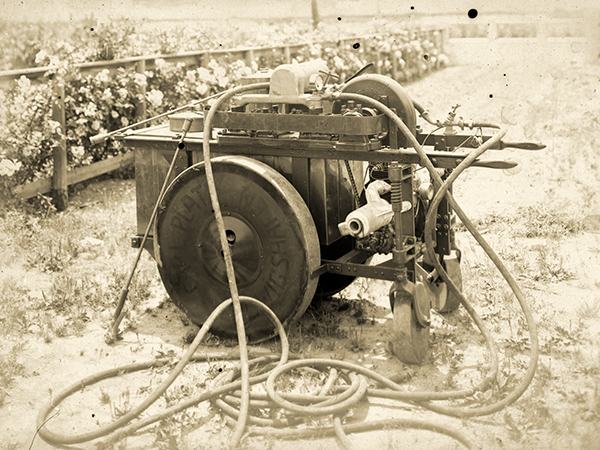

動力式噴霧機

ドイツ ルートヴィヒスハーフェンのカールプラッツ社製動力噴霧機(空冷4馬力の発動機付) 資料館に展示中であるが、その解説によると昭和10~11年頃農林省農産課で購入とある。なお、「果樹農業発達史」(昭47.3 農林統計協会 p333)によると、わが国に初めて動力噴霧機が出現したのは昭和2~3年頃で、ビーン社とカールプラッツ社のものが農林省園芸試験場に導入されたと記載されている。

×

水稲直播器(通称タコアシ)

黒田式水稲直播器、通称「タコアシ」。種子箱底部のシャッター操作により凹みにある一定量の種子が管を介して定間隔で播種される。(社)北海道農機工業会の「創立30周年記念北海道農業機械発達史」(昭和63年5月刊)によると、明治38~43年にかけて考案され、大正時代から昭和の戦前まで主に北海道で使われていたという。昭和2年度農事試験場事務功程には、水稲直播器(回転式1、蛸足式2、掬上式1)の比較試験結果が報告されている。いずれも1株に対する落下粒数が多かったため、改造して実地試験を行ったこと、掬上式はなお改良の余地があったが他の3器は1株粒数の偏差が比較的少なく、欠株なく、その功程は人力直播に比し3~5倍だったことから、実用上適当と結論している。

×

踏鍬(おしぐわ:関東型)

OBによると、関東型の踏鍬(おしぐわ)と特定している。先端部を土中に刺して押し上げながら耕すと思われるが使用法に関し詳細不詳。

×

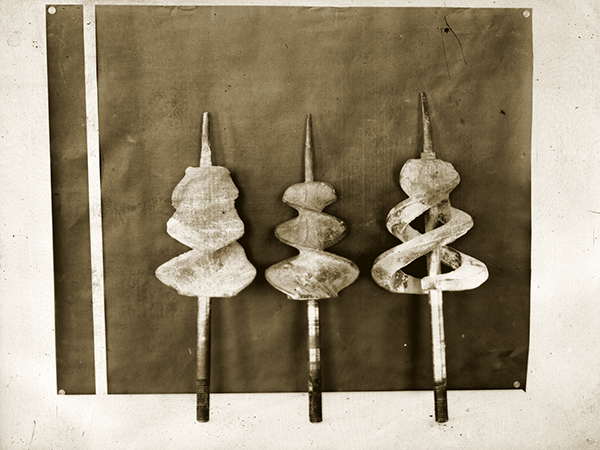

臼型螺旋式精米機の螺旋

臼型精米機には杵搗式と螺旋式とがあるが、本品は螺旋式の下廻式用螺旋器3種である。二瓶貞一「精米と精穀」p116~117によると、「螺旋器と臼底との狭い間隙における擦離作用によって搗精を行う。臼の形状や材質は杵搗式と全く同様で、螺旋には冷硬鋳鉄製と陶磁器製とがあり、形状や材質は能率並びに製品の良否に影響する」、「螺旋器の運転方法には、垂直軸の下端に螺旋器を付ける上廻式と螺旋器軸を臼底を貫通して下方に延ばし下部の調車から動力を伝達する下廻式とがあるが、その回転数は150~200rpmである」と記載されている。

×

臼型杵搗式精米機

昭和10年頃の浅野式臼双杵搗式精穀機(臼下底部は石材、上方は木製、杵先端は磁器。浅野鉄工所製で農事試験場で購入)。昭和12年に岐阜県農事試験場が実施した精麦機押麦機審査で甲位入選。

×

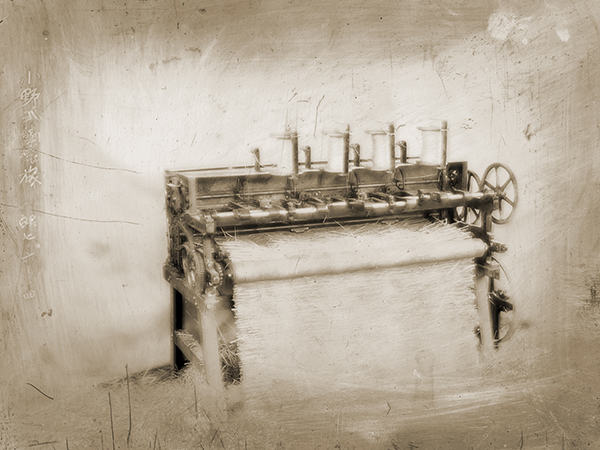

小野式編俵機

昭和7年 俵編み作業中の写真で、原板左端に小野式編俵機-昭和7年6月14日-と注釈がある。

×

製粉機①

幸式製粉機(石臼型 高橋 岩手) 昭和8年度動力製粉機比較審査に出品され、乙位入賞している。申込を受理したのが26台、出品されたのが20台で、出品された製粉機の型式と出品数は、鉄ロール型9台、石ロール型2台、鉄臼型2台、円錐鉄臼型5台、石臼型1台、衝撃型1台と6種類に達したが、石臼型は本機のみであった。

×

臼式籾摺機②

柴田式自動選別籾摺機(自製ゴム臼 柴田農具製作所 岡山) 昭和4年度動力籾摺選別機比較審査に出品され、乙位入賞している。

×

水田用畜力除草機

この写真と同じ写真が水田用畜力除草機として「日本農具要覧(昭8.1)」p105に掲載され、概略、「同時に5条~7条の株間を1時間に2~4反除草し得る。使用に当たっては、牛馬の歩むべき適当な株間(21~24cm)が必要で、倒した場合の回復を考慮してなるべく太くて短い苗を植え付けなければならない。注意すべきは、使用中牛馬が水を呑んだり虻など害虫の影響で身体が動揺して苗を倒すこと無きにしもあらず、馬には耳隠しや害虫から保護する必要がある。使用以前に十分水を呑ませておかねばならない」などと解説している。

×

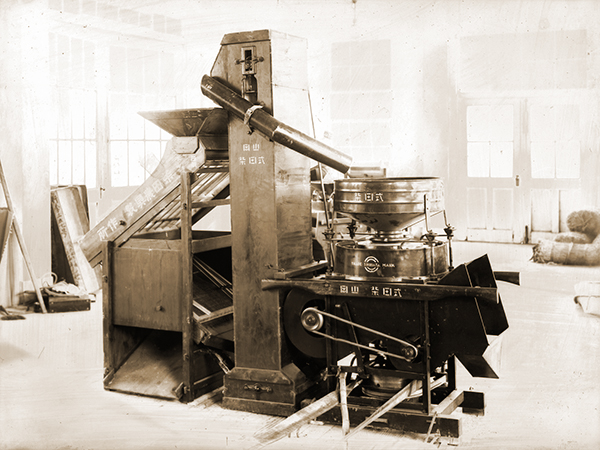

精麦機

昭和7年度動力精米機比較審査における出品機であるカンリウ式精米機1俵張(ホッパー容量4斗型 循環摩擦式 無砂搗、胚芽米 合資会社大阪精米機製作所 大阪)は、無砂用として甲位入賞、胚芽米用として乙位入賞している。

×

製粉機②

力武式製粉機一号B型(鉄臼型 力武 佐賀) 昭和8年度動力製粉機比較審査に出品され、甲位入賞している。

×

製粉機③

昭和製粉機C型(ホッパーには今井製粉機と記されておりOEM供給されたものと思われる。鉄ロール型 今井合資会社 東京) 昭和8年度動力製粉機比較審査に出品され、乙位入賞している。

×

製粉機④

昭和製粉機C型連続式(ホッパーには今井製粉機と記されておりOEM供給されたものと思われる。鉄ロール型 今井合資会社 東京) 昭和8年度動力製粉機比較審査に出品され、乙位入賞している。

×

麦土入機

人力輪転式麦作土入機2種類。左は鈴木式で、掬い上げた土を中央上方より編み籠に落とし網を通過した土を麦に振りかける。右はガマチ式で、掬い上げた土を中央上方より縦目篩上に落としてその間隙を通過した土を麦に振りかける方式である。

×

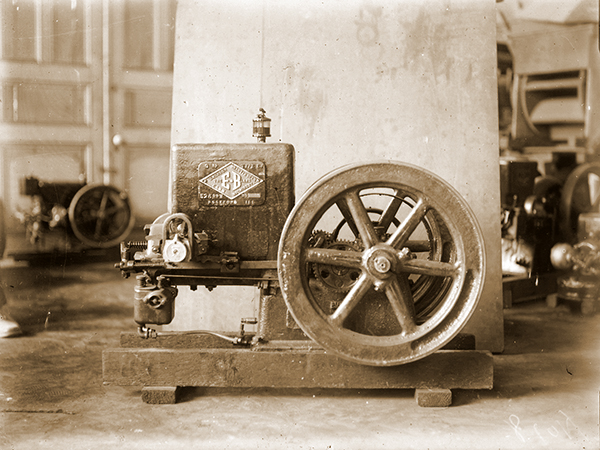

農用小型発動機⑤

大正14年度農業用小型発動機比較審査に出品された2型式(1.5Hp、3Hp)のE-B石油発動機(Emerson Brantingham社 坂井商会 東京)のうち、3Hp型(EV型525rpm)の方で、審査の結果は第一次審査を通過するも第二次審査には残れなかった。 一方、1.5Hp型は第一次審査で選外となった。なお、昭和5年度、12年度比較審査には出品されていない。

×

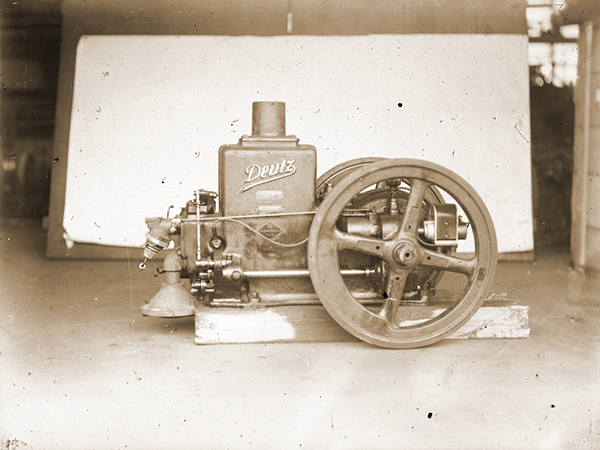

農用小型発動機⑥

昭和5年度農業用小型発動機比較審査に出品され、2.0Hp型と4Hp型いずれも乙位入賞したオットー・ドイツ小型石油発動機(株式会社エルレイボルド商館 東京)と思われるが、比較審査成績に掲載されている写真内の「Deutz」ロゴと、ガラス乾板写真の「DEUTZ」ロゴに筆記体と活字体や大文字・小文字の相違があることから、断定はできない。なお、株式会社エルレイボルド商館からの、昭和5年度以外の比較審査への出品はない。

×

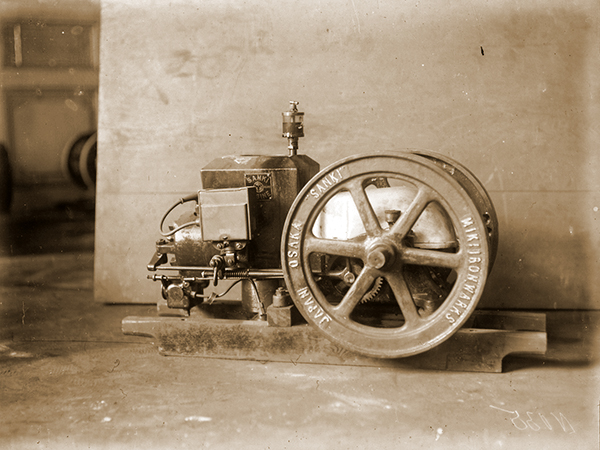

農用小型発動機⑦

大正14年度農業用小型発動機比較審査に出品されたサンキ-小型石油発動機(2Hp 三木 大阪)は第一次審査で選外となり、以降昭和5年度、12年度比較審査への出品はなかった。

×

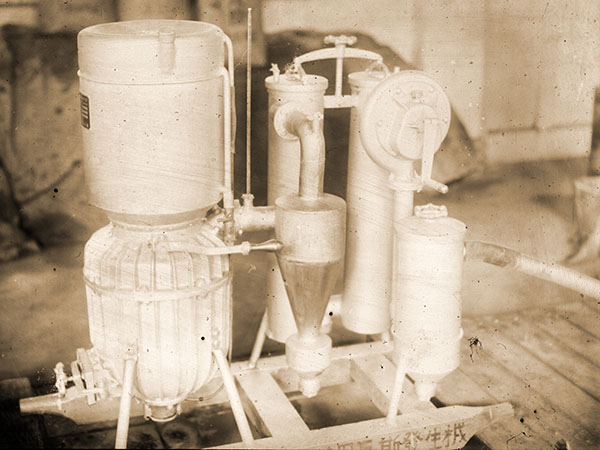

薪炭瓦斯発生装置

昭和17・18年度農事試験場事務功程によると昭和17年度に構造調査、昭和18年度に農用薪炭瓦斯発生機比較試験要領に基づき出品31点の運転試験等を行い、20点を農業用として適と認めている。写真は当時の各種薪炭瓦斯発生器(中央は理研産業団 株式会社渡辺鉄工所製 1939年8月)と思われる。淺井 實ら監修「最新 農機具講座 原動機篇」(昭18..3再版)p103~104によると、「農林省で推奨され約半額助成している定置用薪炭瓦斯発生装置は出版時点で13種類、価格は3~5馬力用で300~400円」とある。なお、「木炭を使用するのは11種類(興亜式:興亜精機株式会社、燃研式:燃研瓦斯発生機株式会社、中央式-双立:中央貿易合資会社、理研式-K型:理化学興業株式会社、赤木式:赤木鉄工所、松岡式:松岡製作所、三浦式:東工業株式会社、アサノ式:浅野物産株式会社、愛國式:愛國工業株式会社、松並式:松並鉄工商会、山根式:合資会社 山根商会)で最も多く、薪を使用するのは2種類(後藤式:後藤車体製造株式会社、竹内式:竹内研究所)」と紹介している。

×

動力籾摺選別機③

昭和4年度動力籾摺選別機比較審査に出品された三久式鉄製籾摺機自動昇降機万石付(自製ゴム臼円板式 三浦 岡山)で、乙位に入賞している。

×

水田用除草器

農事試験場事務功程によると昭和2~7年度に水田除草器の試験が集中的に行われているので、その頃の写真と思われる。左端は八反取、中央は稲株の間を押しながら中耕と除草を兼ねる中耕除草器である。

×

農用小型発動機⑧

大正14年度農業用小型発動機比較審査に出品されたジャンボー石油発動機(1.75Hp 萩工業合資会社 東京)で、第一次審査は通過したものの第二次審査には残れなかった。以降昭和5年度、昭和12年度の比較審査への出品は見られない。

×

農用小型発動機⑨

大正14年度農業用小型発動機比較審査に出品された2型式(2.5Hp、4Hp)のラストン・ピーアール型軽便石油機関(五十嵐商会 大阪)のいずれかと思われる。いずれも第一次審査は通過したが第二次審査には残れなかった。以降昭和5年度、昭和12年度比較審査への出品は見られない。

×

農用小型発動機⑩

大正14年度農業用小型発動機比較審査に出品された2型式の馬場式石油発動機(馬場工作所 岡山)のうち、2Hp型である。最終審査で優良と判定されたが、3Hp型は第二次審査は通過しなかった。昭和5年度比較審査には、2.0Hp、2.5Hpの2型式が出品され、両型式とも甲位入賞している。

×

農用小型発動機⑪

大正14年度農業用小型発動機比較審査に出品されたS.K.式小型発動機(4Hp 國島 福井)で、第一次審査は通過したが第二次審査には残らなかった。以降昭和5年度、昭和12年度の比較審査への出品は見られない。

×

農用小型発動機⑫

大正14年度農業用小型発動機比較審査に出品されたオフセット型ビクター石油発動機(1.5~2.5Hp 野依 大阪)で、第一次審査、第二次審査は通過したが最終審査には残っていない。以降昭和5年度、昭和12年度の比較審査への出品は見られない。

×

単用犂

「大正8年度農事試験場事務功程」によると、左側は大正7年度には既に完成していた試作犂を壢の反転が完全になるよう曲度や形状、強度、材質等について改良を始め、大正10年度に中庸の土質で含水量普通の状態での使用を確認した試作犂である。各府県立農事試験場に配布し、実地使用上の成績から改良点を見出したり、重粘地および含水量大なる場合への対応など一連の研究は大正14年まで続く。資料館に展示されており、「広部達三が考案し、農林省農産課が赤羽飛行機製作工場へ委託して100台を製作し、全国各府県農業試験場に2台づつ送った」と紹介されている。右側は市販の単用犂で、銘柄記載部は白く塗りつぶしてあるものの「大成」と登録商標が残されていたが、特定にはいたらなかった。

×

双用犂

農事試験場事務功程によると、明治44年頃は内外各種の農具を蒐集し構造や功程に関する研究に着手しており、大正5年度に深耕犂が考案され、大正7年には既に完成していた犂を地方農事試験場等に配布し、実地使用上の適否について広く批評を求めたと報告されている。大正8年以降、集中して犂の改良研究が進められ、昭和3年には斬新な円刃犂が開発された。双用犂を研究課題とした時期は見当たらないが、昭和10~11年には全国各地で優良と認められていた単用犂42台、互用犂(双用犂)19台について詳細な性能試験が行われていることから、この写真は昭和10年頃のものと思われる。双用犂は手元レバーの操作により壢の反転方向を左右に変えることができる特徴を有し、同じ方向に反転することができるようになった。

×

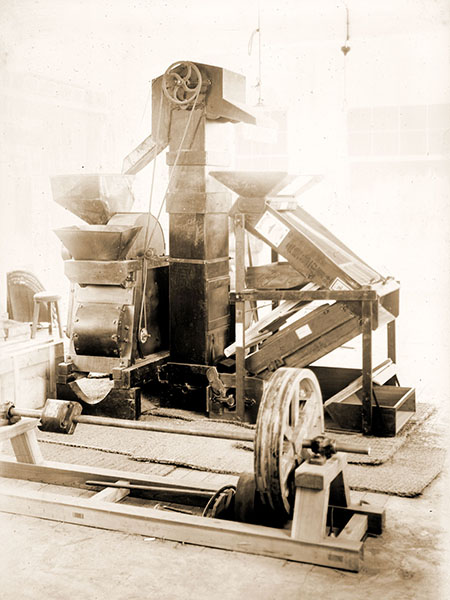

動力籾摺選別機④

昭和4年度動力籾摺選別機比較審査に出品され乙位に評価された高木式動力籾摺選別機(自製ゴム歯臼式 高木長作商店 愛媛)を右から籾摺部、揚穀部、万石部と唐箕の四点に分解したところ。通常、籾摺部と唐箕はセットで組み立てられ、籾摺選別部、揚穀部、万石部の三点に分解する。まとまった量の籾を賃摺(ちんずり)する業者等は三点分離式籾摺機と称した移動が容易なこの種籾摺機を使用した。この写真は広部達三「農用機具 作業機具篇」(昭5.8)p280に「単式三個昇降機附可搬式ゴム臼型連絡脱稃調節装置の各部」としてトリミング掲載されている。

×

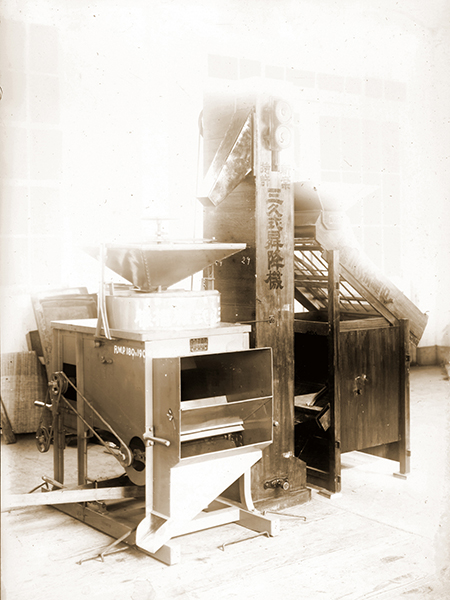

動力籾摺選別機⑤

昭和10年度動力籾摺選別機比較審査に出品された竹久式ノーリツ号籾摺機歯車式壱号機(ロール式 竹久 岡山)で、審査の結果、乙位に評価されている。

×

動力籾摺選別機⑥

昭和4年度動力籾摺選別機比較審査に出品されたヤンマー籾摺機(自製ゴム臼式 山岡 大阪)で、審査の結果、乙位に評価されている。

なお、昭和10年度比較審査にはヤンマー自動選別籾摺機1号機(ロール式 株式会社山岡発動機工作所 大阪)が出品され、甲位に評価されている。

×

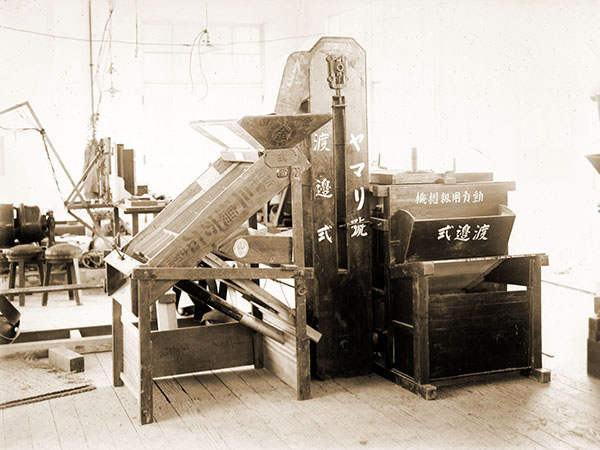

動力籾摺選別機⑦

昭和4年度動力籾摺選別機比較審査に出品された渡邊式ヤマリ号籾摺機(自製土臼型 渡邊 北海道上川郡)で、審査の結果、乙位に評価されている。なお、昭和10年度比較審査には渡邉式籾摺選別機一号型(ロール型 渡邊 北海道)が出品され、甲位に評価されている。

×

人力式唐箕

製造年次は不明だが、特許を取得した人力式唐箕(稲田農具製作所 兵庫県佐用郡平福町 特許番号刻印)である。唐箕の歴史は古くて新しい。古くは人力式の単体として写真右の翼車と連結されたハンドルを手で回して風を起こし、上部ホッパから落下する籾や籾殻、ワラなどが混ざったものを比重により風選し、精籾や良玄米を下方右の1番口から、小米、屑米を2番口から、籾殻、空籾、夾雑物など軽いものは左側の大きく開いた排塵口から外へ放出する。ソバや大麦などの雑穀を含む広い範囲の選別に利用されてきた。その後、長時間駆動時の労力削減のため発動機や電動機を利用するようになり、籾摺機とセットしてその動力を利用して駆動、選別するための必需品となった。

×

小型唐箕の試作

昭和6~9年度に唐箕に関する一連の研究がなされ、昭和9年度農事試験場事務功程では、「チャトック式風圧計により在来唐箕の各部位について風向、風速を詳細に調査した結果、幾多の欠点があることを検知した。これをもとに坪刈収量等の調査用に適合すべき小型唐箕を試製し各種試料を用いて選別効果を試験したところ、実用上相当可良の性能を有することを認め得たり」と報告されている。この写真は昭和9年度に試作された小型唐箕と思われる。被選別材料が角度を保った風で選別される点に特徴があるが、籾摺機との組合せを考慮すると、摺落とし玄米をホッパーへ供給する位置が高くなるため、普及したのは現在も見られるような落下する材料に対し垂直に風を送る方式となったのではないかと思われる。

×

動力籾摺選別機⑧(後方から)

昭和4年度動力籾摺選別機比較審査に出品され、この欄に籾摺部、揚穀部、万石部と唐箕の4点に分解した写真が収録された高木式動力籾摺選別機(自製ゴム歯臼式 高木長作商店 愛媛)を組み立てた状態を後方から撮影されたもの。審査の結果、乙位に評価されたが、昭和10年度比較審査には出品されていない。籾摺部外壁にクボタ石油発動機と製造元の高木長作商店の名前、住所等が記されていることから、両者は提携関係にあったと思われる。

×

動力籾摺選別機⑨(前方から)

昭和4年度動力籾摺選別機比較審査に出品された高木式動力籾摺選別機(自製ゴム歯臼式 高木 愛媛)の分解されたものを前方から撮影。審査の結果、乙位に評価されている。なお、昭和10年度比較審査には出品されていない。

×

動力籾摺選別機⑩

昭和4年度動力籾摺選別機比較審査に出品されたヒシケー式自動選別調整機(岩田式籾剥機 株式会社五番館 札幌)である。審査の結果、乙位に評価されている。本機だけ調製を調整として出品登録されているが意図したものか不明である。なお、昭和10年度比較審査には出品されていない。

×

動力籾摺選別機における籾の流れ

左の万石部下の米、籾・米、籾出口が右側の揚穀部左から籾、籾・米、米に対応している。籾・米出口からは万石部へ送り再選別し、また、籾出口からは籾摺部へ、米出口は出荷口へ流れていく。通常、単式昇降機は二個立であるが、この写真のように三個としている例として、広部達三「農用機具 作業機具篇」(昭5.9)p281に「万石と三個単式昇降機底部の連結関係」があり、トリミング掲載されている。

×

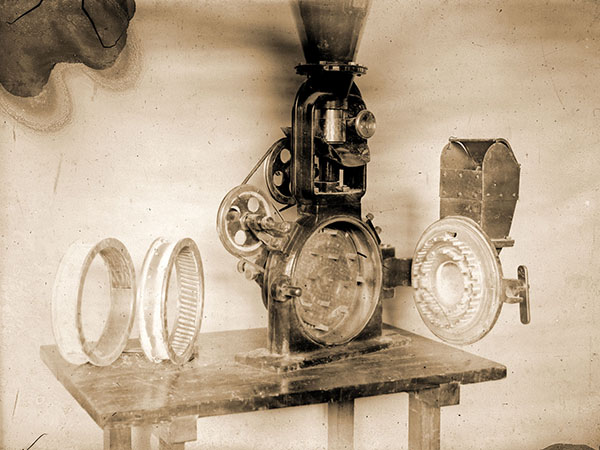

試験用粉砕機

昭和8年度動力粉砕機比較審査時に用いられた農事試験場所有の試験用粉砕機である。最低製粉歩合を65%に決定したが、「製粉歩合の決定に際し、調査用製粉機(テストミル)にて挽砕した製粉歩合68、70及び73%の製粉並びに大麬(ふすま)、小麬を標本として審査室に備え、出品者の参考に供した」と、同年の動力製粉機比較審査成績にある運転試験の設備及び方法(製粉歩合の決定法)に記されている。上部ホッパに材料を投入し定量供給される。右側は駒の付いた固定蓋で、材料は左の駒の付いた回転盤との打撃で粉砕される。本体内側には左の篩がセットされ、篩の目に応じて目的とする粒度の粉を得るハンマータイプの粉砕機である。

×

動力籾摺選別機⑪

昭和4年度動力籾摺選別機比較審査に出品されたトウロク籾摺選別機(自製ゴム歯臼型 馬場工作所 岡山)である。審査の結果、甲位に評価されている。なお、昭和10年度比較審査には出品されていない。

×

動力籾摺選別機⑫

昭和4年度動力籾摺選別機比較審査に出品された丸富式循環選穀機(自製土臼式 富取 高田)である。審査の結果、甲位に評価されている。中央の揚穀機には丸富循環式自動選穀機と記載されているが、出品登録名には自動が含まれていない。広部達三「農用機具 作業機具篇」(昭5.9)p278には固定式連絡脱稃調製装置として図示され、「その作用は共同作業場の一隅に据付固定せられ、昇降機の底部は床下に埋められるのが普通である」と紹介されている。なお、昭和10年度比較審査には出品されていない。

×

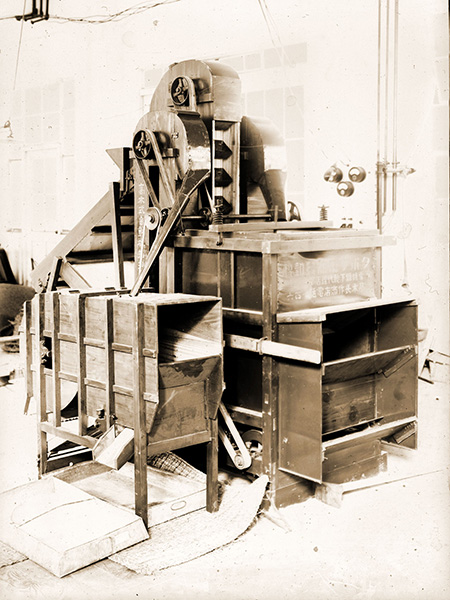

動力籾摺選別機⑬

昭和4年度動力籾摺選別機比較審査に出品された篠宮式自動籾摺調製機特大号(自製土臼式 篠宮 新潟)である。審査の結果、乙位に評価されている。昭和10年度比較審査にロール式の篠宮式自動籾摺調製機二号四吋型が出品され、審査の結果、優位に評価されている。

×

動力籾摺選別機⑭

昭和4年度動力籾摺選別機比較審査に出品されたアヲヤマ式自動籾摺選別機小型(自製土臼式 青山 高崎)である。審査の結果は選外であった。また、自製土臼式の青山式移動用籾摺選別機も出品されているが、こちらも選外であった。なお、昭和10年度比較審査には出品されていない。

×

動力籾摺選別機⑮

昭和4年度動力籾摺選別機比較審査に出品された三勇式自動撰別籾摺機(自製ゴム臼型 福本 岡山)である。審査の結果、乙位に評価されている。なお、昭和10年度比較審査には出品されていない。

×

ゴム臼型連絡脱稃調製機の各部

広部達三「農用機具 作業機具篇」(昭5.9)p262には三勇式ゴム臼型連絡脱稃調製機を例に構成する籾摺選別部、揚穀部、万石部の三点をトリミング掲載し、「風選附脱稃機を昇降機万石と組合せ自動的に脱稃選別作業を繰返すものを連絡脱稃調製装置と称し人手を省くの利益がある」と紹介している。

×

畜力式播種機

時期等詳細は不明であるが、8条用畜力式播種機と思われる。

×

農用小型発動機㉕

大正14年度農業用小型発動機比較審査に出品されたクッシュマン発動機(米国ネブラスカ リンカーンにあるCushman Motor Works社 1.5Hp 酒井 東京)と思われる。第一次審査を通過するも第二次審査には残れなかった。なお、昭和5年度、12年度比較審査には出品されていない。

×

農用小型発動機㉖

大正14年度農業用小型発動機比較審査に出品された2型式(1.5Hp、3Hp)のE-B石油発動機(Farm Machinery社 坂井商会 東京)の1.5Hp型(H型500rpm)の方で、第一次審査の結果は選外であった。一方、3Hp型は第一次審査を通過するも第二次審査には残れなかった。 なお、昭和5年度、12年度比較審査には出品されていない。

×

株切鍬各種

当センター資料館展示品の解説を参考に、刃床部は唐鍬より小さく刃部の広い手斧鍬、反りのある株切鍬等で、稲の株切り、根切り等に使用されていた各種株切鍬と思われる。

×

耕起用鍬各種①

資料館展示品の解説を参考に、左端は全国各地で使用された4本備中鍬、中央3点は備中鍬、右端は南洋への輸出用とされる二股鍬と思われる。

×

耕起用鍬各種②

資料館展示品の解説を参考に、左端は特殊3本鍬で水田の表土をさらうさらえ備中鍬、その他も備中鍬に分類される鍬と思われる。

×

耕起用鍬各種③

資料館展示品の解説を参考に、風呂鍬、金鍬に属する鍬と思われる。

×

耕起用鍬各種④

資料館展示品の解説を参考に、展示用に揃えて番号が付された踏鋤、関東型の風呂鋤類で、田畑の耕起、表土の反転などに用いられた。左端は京鋤、中央部は踏鋤(風呂鋤)、右は平すきと思われる。

×

瓦斯発生機

昭和13年に石油発動機の代用燃料として木炭瓦斯利用試験が行われている。この写真は昭和17~18年度薪炭瓦斯発生機比較審査に出品された31型式のうちの一つと思われるが、比較審査結果など銘柄型式、性能を特定できる資料が見当たらない。なお、資料館には北工式瓦斯発生機(昭和17年2月製 北海道特殊燃料機製作所 札幌)、竹内式マキガス発生機(昭和20年製 竹内研究所 鳥取)、興亜式木炭瓦斯発生機(昭和??年製2型 株式会社山口自動車商会工作所 山口)を展示しているが、いずれも昭和17~20年代で戦時中のエネルギー事情を考慮して開発機運が高まり、比較審査が行われた時のものと考えられる。

×

農用小型発動機⑬

大正14年度農業用小型発動機比較審査に出品されたフクヤ式石油発動機(2.5Hp フクヤ商会 東京)で、第一次審査は通過したが、第二次審査には残っていない。以降昭和5年度、昭和12年度の比較審査への出品は見られない。

×

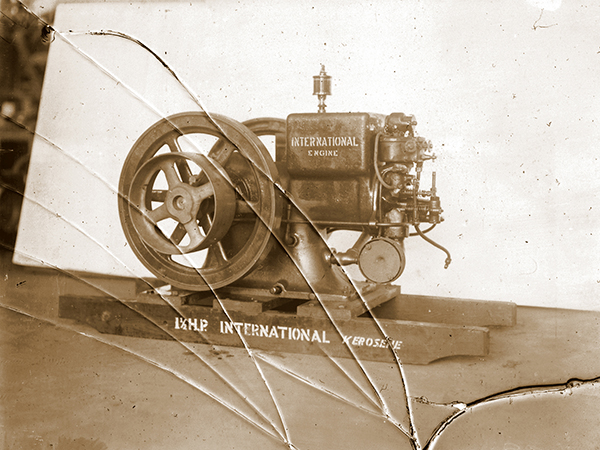

農用小型発動機⑭

大正14年度農業用小型発動機比較審査に出品された2型式(1.5Hp、3Hp)のインターナショナル石油発動機(合資会社泰明商会 東京)のうちの1.5Hp型で、第一次審査、第二次審査を通過し最終審査で優良と判定された。その後昭和5年度比較審査でも1.5Hp、3Hpの型式を出品し、いずれも甲位入賞しているが、昭和12年度の比較審査への出品は見られない。

×

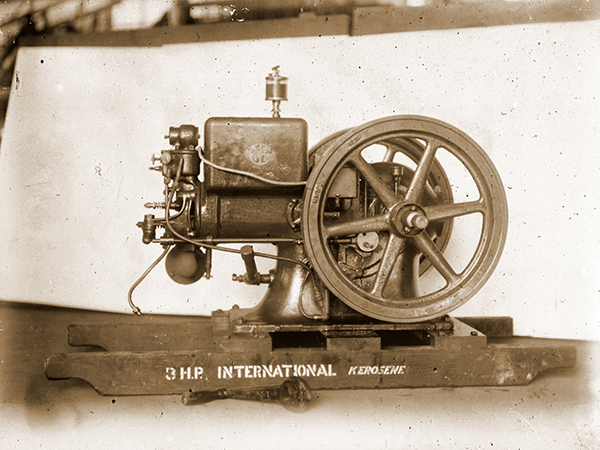

農用小型発動機⑮

大正14年度農業用小型発動機比較審査に出品された2型式(1.5Hp、3Hp)のインターナショナル石油発動機(合資会社泰明商会 東京)のうちの3Hp型で、第一次審査、第二次審査を通過し最終審査で優良と判定された。その後昭和5年度の比較審査でも1.5Hp、3Hpの型式を出品し、いずれも甲位入賞しているが、昭和12年度比較審査への出品は見られない。

×

農用小型発動機⑯

大正14年度農業用小型発動機比較審査に出品された2型式(2Hp、4Hp)のトバタ農工用石油発動機(戸畑鋳物株式会社 福岡)のいずれかである。第一次審査、第二次審査を通過し最終審査で両型式とも優良と判定されている。昭和5年度比較審査には4型式(1.5、2.0、3.0、4.0Hp)が陸用発動機として出品され、4型式とも最終審査で推薦と判定されている。昭和12年度比較審査への出品は見られない。

×

農用小型発動機⑰

大正14年度農業用小型発動機比較審査に出品された株式会社翁商会(東京)の翁K式石油発動機(3Hp)、オキナ石油発動機(2.5Hp)、新型オキナ石油発動機(2.5Hp)のいずれかと思われるが、いずれも第一次審査には適合している。第二次審査にはオキナのみ通過するも最終審査には残れなかった。以降昭和5年度、昭和12年度の比較審査への出品は見られない。

×

農用小型発動機⑱

大正14年度農業用小型発動機比較審査に出品された2型式(A:3Hp、B:3.5Hp)のカルイ式石油発動機(高橋 愛媛)のいずれかである。B型は第一次審査は通過したが第二次審査に残っておらず、A型は第二次審査は通過したが最終審査に残っていなかった。以降昭和5年度、昭和12年度の比較審査への出品は見られない。

×

農用小型発動機⑲

大正14年度農業用小型発動機比較審査に出品されたエムエー式軽油発動機(3Hp 有田 広島)で第一次審査は通過したが第二次審査には残っていなかった。以降昭和5年度、昭和12年度の比較審査への出品は見られない。

×

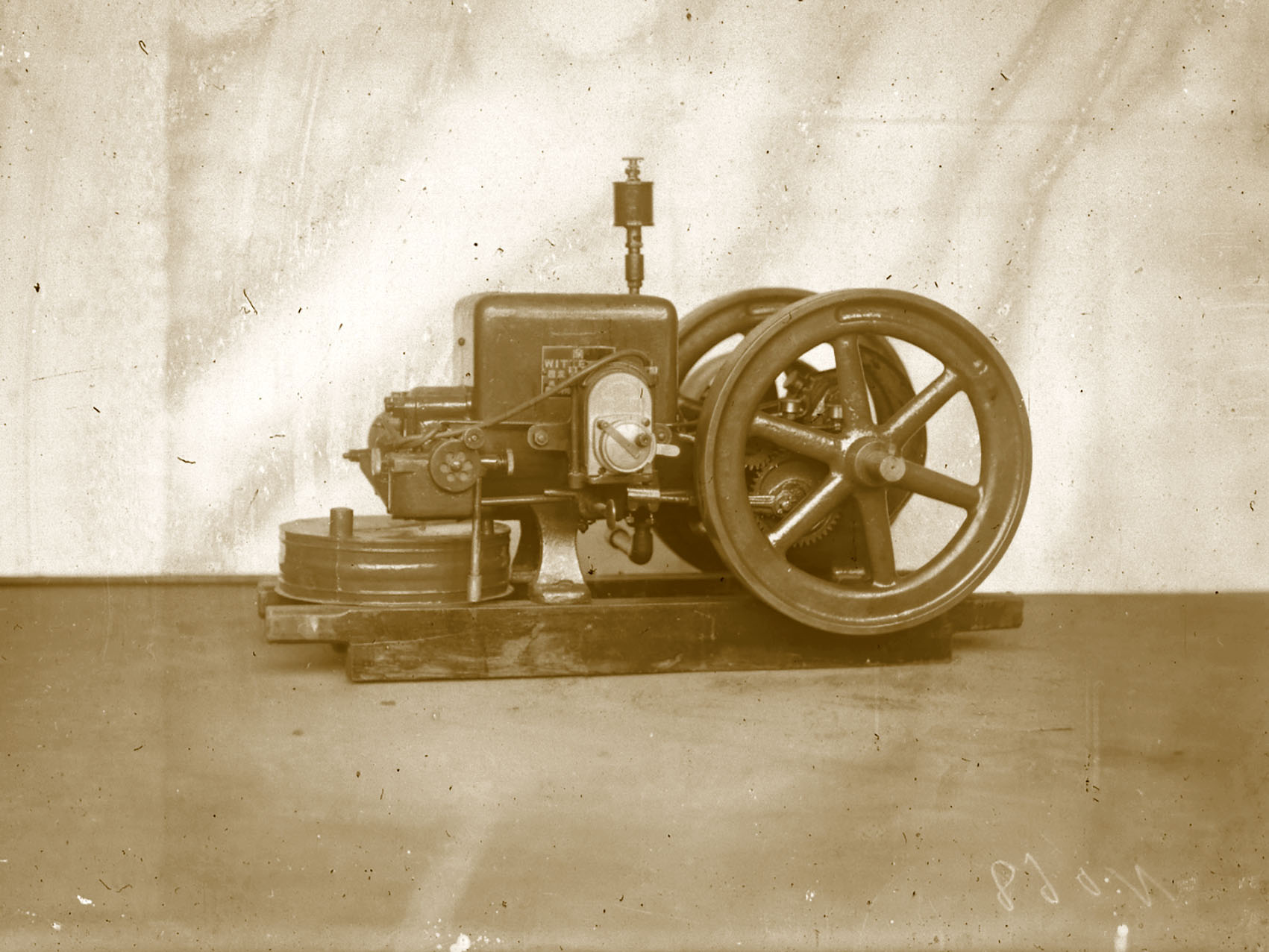

農用小型発動機⑳

大正14年度農業用小型発動機比較審査に出品された2型式(2Hp、3Hp)のウィッテ石油発動機(和 神戸)のいずれかである。3Hp型は第一次審査、第二次審査を通過し最終審査で優良評価され、2Hp型は第一次審査のみ通過している。昭和5年度の比較審査には2型式(3Hp、4Hp)の申請があったが出品されず、昭和12年度の比較審査へも出品は見られない。

×

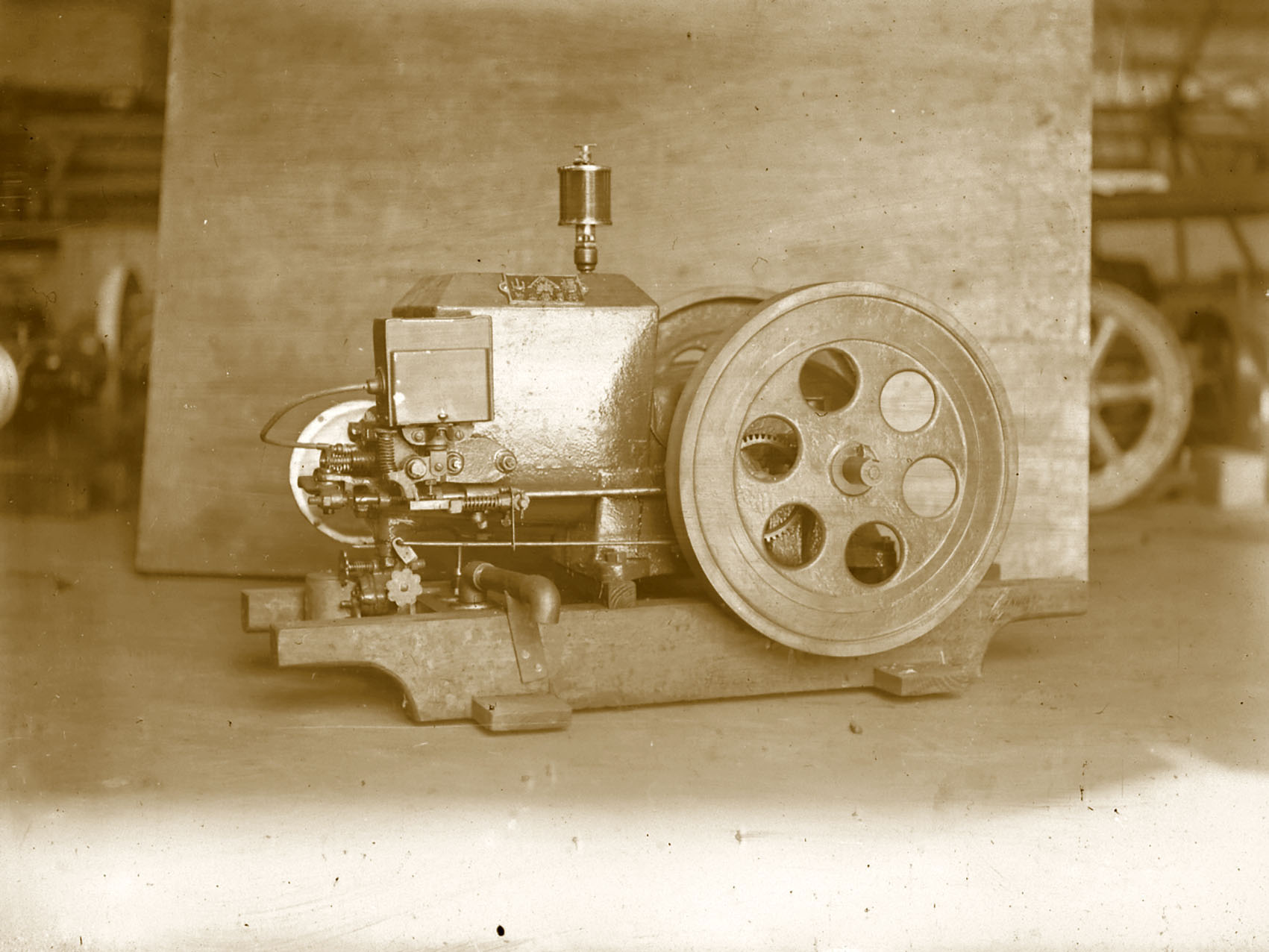

農用小型発動機㉑

大正14年度農業用小型発動機比較審査に出品された共同式小型発動機(2Hp 共同鉄工所 広島)で第一次審査のみ通過した。以降昭和5年度、昭和12年度比較審査への出品は見られない。

×

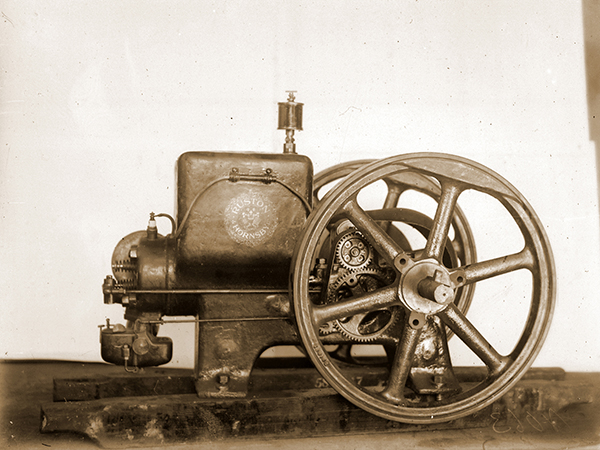

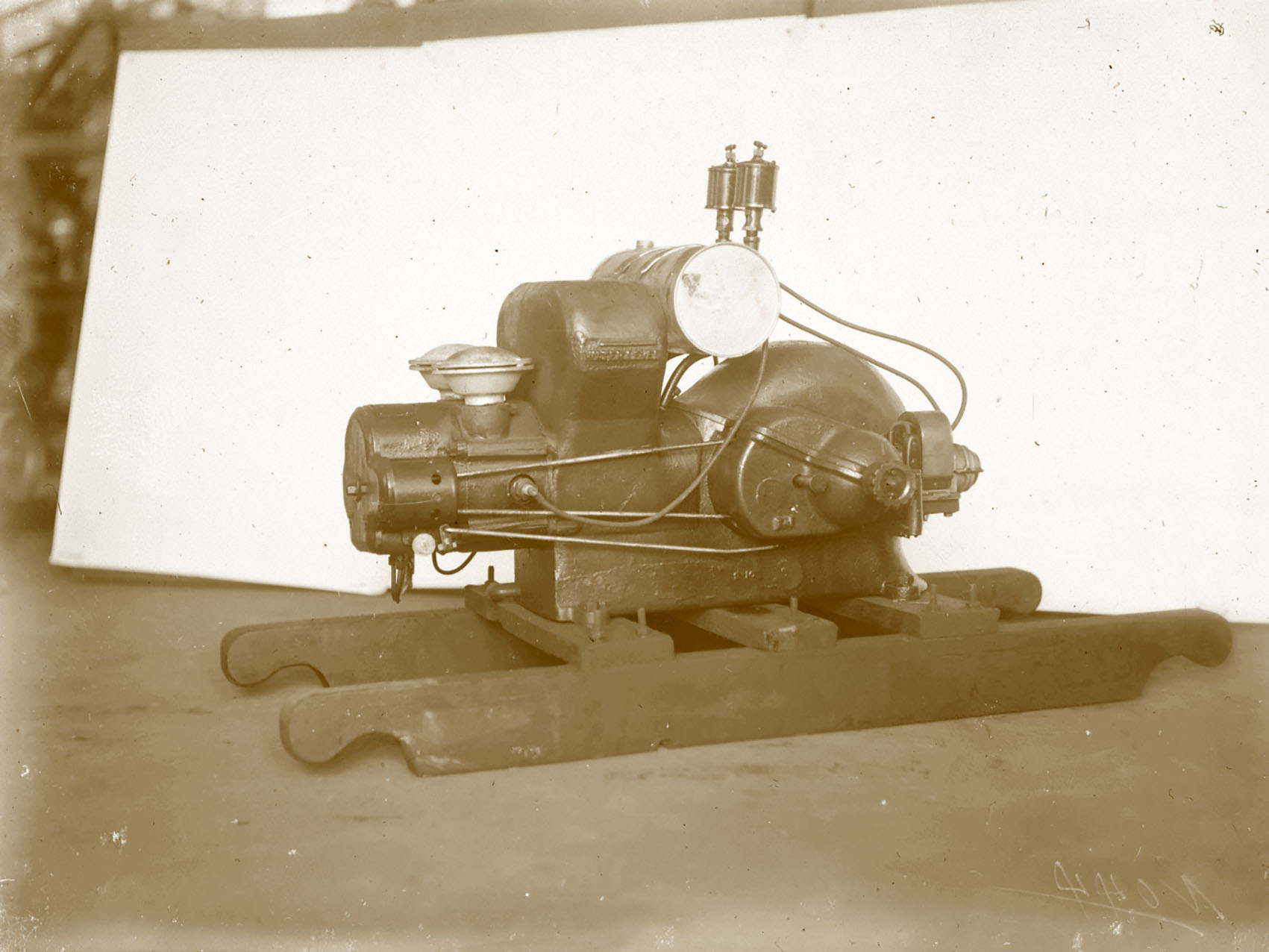

農用小型発動機㉒

大正14年度農業用小型発動機比較審査に出品された2型式(2Hp、3Hp)のフーラージョンソン発動機(東京興農 東京)のいずれかである。3Hp型は第一次審査を通過せず、2Hp型は第一次審査を通過したが第二次審査には残っていなかった。昭和5年度比較審査には重油発動機2型式(2.5、3.5Hp)が出品されたものの第一次審査を通過できなかった。なお、昭和12年度比較審査への出品は見られない。

×

農用小型発動機㉓

大正14年度農業用小型発動機比較審査に出品されたエドワード石油発動機(5Hp 上野 東京)。第一次審査を通過したが第二次審査には残っていなかった。以降昭和5年度、昭和12年度の比較審査への出品は見られない。

×

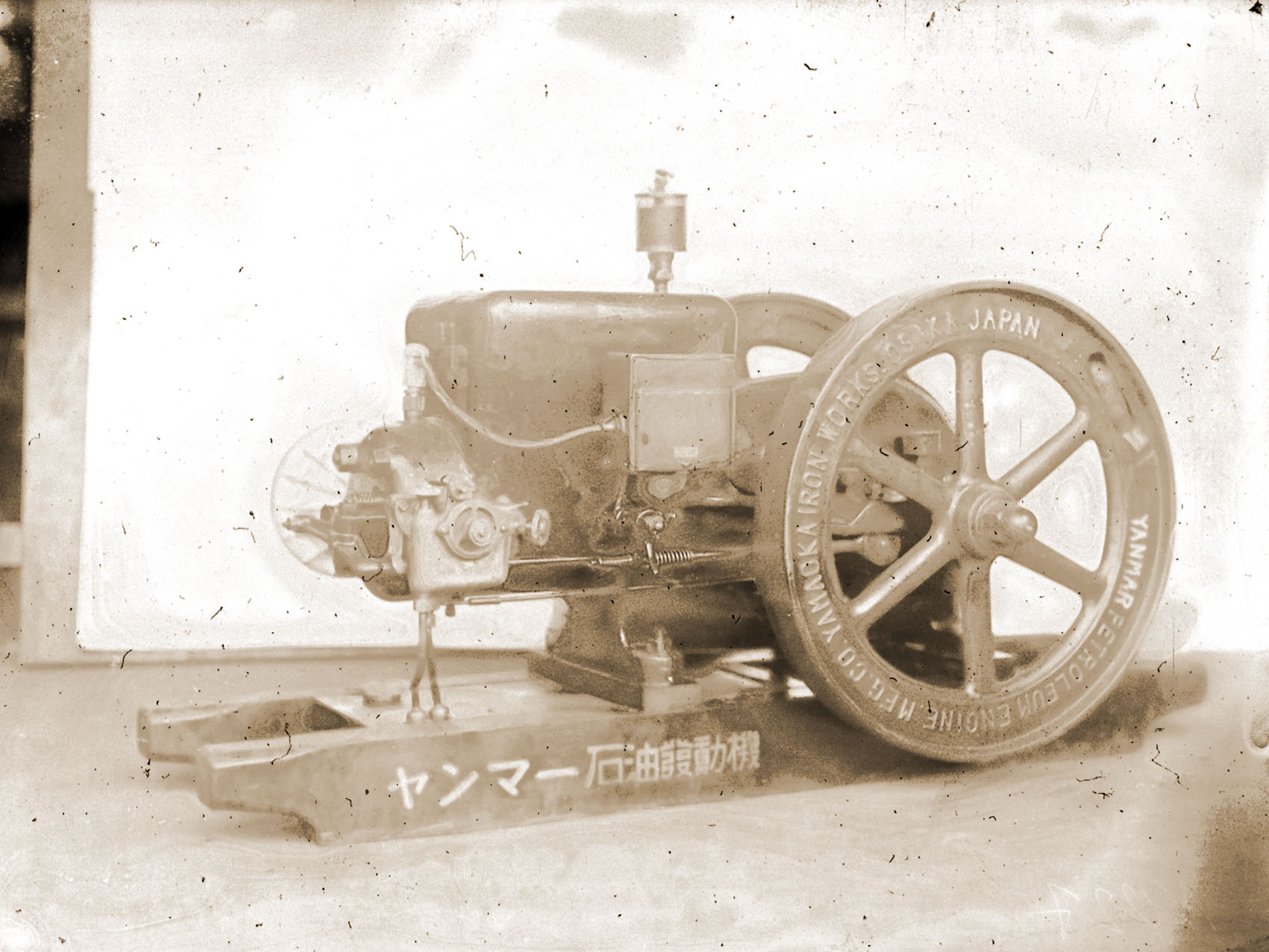

農用小型発動機㉔

大正14年度農業用小型発動機比較審査に出品されたヤンマー石油発動機(3.5Hp 山岡発動機工作所 大阪)で、第一次審査、第二次審査を通過し最終審査で優良と認められている。昭和5年度にはオフセット式の4型式(AS型:1.5Hp、A型:2.5Hp、B型:3.5Hp、BK型:4.5Hp)が出品され、いずれも推薦と評価され、5Hp型については甲位との評価であった。なお、昭和12年度農業用小型重油発動機比較審査にはヤンマー純ヂィーゼルエンヂン2型式(S4型:4Hp、HB型:5-6Hp)が出品され、いずれも甲位に位置づけられた。

×

農用小型発動機㉟

大正14年度農業用小型発動機比較審査に出品された2型式(2Hp、3Hp)の超ヂィーゼル小型発動機(発動機製造株式会社 大阪)のいずれかである。2Hp型は最終審査で優良評価されているが、3Hp型は第一次審査は通過するも第二次審査に残れなかった。昭和5年度比較審査に超ヂィーゼル小型発動機として3型式(2Hp、3Hp、4.5Hp)が出品され、いずれも乙位に評価されている。なお、昭和12年度比較審査には同社よりダイハツヂィーゼル機関(7kW 9.38Hp)が出品され、甲位に評価されている。

×

農用小型発動機㊱

大正14年度農業用小型発動機比較審査に出品されたW型小型石油発動機(3.5Hp 株式会社渡邊鐵工所 福岡)である。第一次審査、第二次審査を通過し、最終審査で優良と判定された。なお、昭和5年度比較審査ではワタナベW型(3.5Hp)として出品され、最終審査で推薦と判定されている。なお、昭和12年度の比較審査への出品は見られない。

×

農用小型発動機㉗

大正14年度農業用小型発動機比較審査に出品された2型式(2Hp、3Hp)のウヰッテ石油発動機(米国カンサス ウヰッテ発動機会社 和田 神戸)のいずれかである。3Hp型は第一次審査、第二次審査を通過し、優良と評価されたが、2Hp型は第一次審査のみの通過であった。

なお、昭和5年度比較審査には2型式(3Hp、4Hp)を申請したが出品せず、昭和12年度比較審査への出品も見られない。

×

農用小型発動機㉘

大正14年度農業用小型発動機比較審査に出品された2型式(2.5Hp、4Hp)のカドタ石油発動機(門田 東京)のいずれかである。2型式とも第一次審査、第二次審査を通過し、優良と評価された。昭和5年度にはカドタ石油発動機3型式(2Hp、3Hp、4.5Hp)出品し、3型式とも第一次審査、第二次審査を通過し、推薦と評価された。なお、昭和12年度比較審査にはカドタディーゼル発動機DF13型(10Hp)を出品し、甲位と評価されている。

×

農用小型発動機㉙

大正14年度農業用小型発動機比較審査に出品されたシラガネ石油発動機(2Hp 白金三工場製造 吉田 名古屋)である。第一次審査は通過したが第二次審査には残っていなかった。なお、昭和5年度、昭和12年度比較審査への出品は見られない。

×

農用小型発動機㉚

大正14年度農業用小型発動機比較審査に出品された2型式(2Hp、4Hp)のトバタ農工用石油発動機(戸畑鋳物株式会社 福岡)のいずれかである。2型式とも第一次審査、第二次審査を通過し、優良と評価された。昭和5年度比較審査には4型式(1.5Hp、2Hp、3Hp、4Hp)のトバタ陸用発動機が出品され、4型式とも第一次審査、第二次審査を通過し、推薦と評価された。資料館にはこの1.5Hp型が展示されている。なお、昭和12年度比較審査への出品は見られない。

×

農用小型発動機㉛

大正14年度農業用小型発動機比較審査に出品された渡邊式小型石油発動機(3Hp 渡邊発動機製造株式会社 東京)で、第一次審査、第二次審査を通過し最終審査で優良と認められた。なお、昭和5年度、昭和12年度の比較審査への出品は見られない。

×

農用小型発動機㉜

大正14年度農業用小型発動機比較審査に出品された2型式(2.5Hp、3.5Hp)のクボタ石油発動機(久保田鉄工所 大阪)のいずれかである。2型式とも第一次審査、第二次審査を通過し、優良と評価された(なお、久保田鉄工所の社史KUBOTA VIRTUAL MUSEUMの「1922年(大正11年) 農工用石油発動機の製造を開始」の項には、「大正12年にポンプ販売店で輸入発動機の代理店であった杉山商店を通じて農工用発動機A型3Hpを発売した」と記されているが、大正14年度の比較審査にこの型式は含まれていない)。昭和5年度比較審査には3型式(2.5Hp、3.5Hp、5Hp)が出品され、3型式とも第一次審査、第二次審査を通過し、推薦と評価された。なお、昭和12年度比較審査への出品は見られない。

×

農用小型発動機(空冷式)㉝

大正14年度農業用小型発動機比較審査に出品された唯一空冷式のニューウェーエンジン(5Hp 米国ニューウェー発動機会社製 世儀工業所 大阪)である。第一次審査は通過したが、第二次審査には残れなかった。なお、昭和5年度、昭和12年度比較審査への出品は見られない。農事試験場事務功程では空冷式発動機に限定した研究課題は見当たらないが、昭和2~7年に農業用発動機の利用法に関する研究課題の中で、農場用自動運搬車の動力源として検討したのではないかと思われる。二瓶貞一「農機具入門」第6版(昭31.8 初版は昭和22年5月で昭和28年の第4版が増補改訂版)p378には、初版にはなかった「空冷発動機付運搬車」の写真が掲載され、「従来農業用としてあまり用いられなかったが、終戦後、小型軽量なため広く用いられるようになった」と章立てして構造や特徴が記述されている。

×

農用小型発動機㉞

大正14年度農業用小型発動機比較審査に出品された2型式(1.5Hp、3Hp)のE.H.BENTALL & Co.Ltd製発動機(坂井商会 東京)のいずれかである。3Hp型のみ第一次審査を通過している。その後、昭和5年度、12年度いずれの比較審査にも出品は見られない。

×

農業用小型発動機㊲

大正14年度農業用小型発動機比較審査に出品された2型式(2.5Hp、4Hp)のラストン・ピーアール型軽便石油機関(五十嵐商会 大阪)のいずれかと思われる。いずれも第一次審査は通過したが第二次審査には残れなかった。以降昭和5年度、昭和12年度比較審査への出品は見られない。

×

農用小型発動機㊳

大正14年度農業用小型発動機比較審査に出品された2型式(2Hp、3Hp)の馬場式石油発動機(馬場 岡山)のうち3Hp型と思われる。3Hp型は第一次審査は通過したが、第二次審査には残っていなかった。なお、昭和5年度にも2型式(2Hp、2.5Hp)が出品され、いずれも甲位に評価されているが、昭和12年度比較審査への出品は見られない。

×