試験作業風景

Examination work scenery

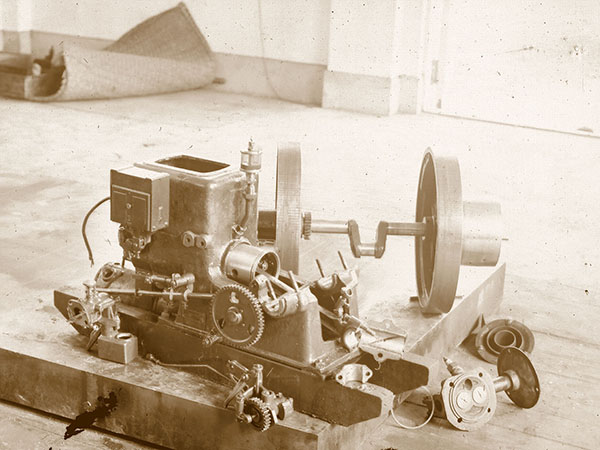

ヤンマー純ディーゼル機関HB型の性能試験

ヤンマー純ディーゼル機関HB型 5~6Hp(山岡発動機工作所 大阪市北区)。供試機は昭和8年12月23日に試運転に成功した。同日は上皇明仁陛下の生誕日と重なり、二重の喜びを祝って同社では12月23日をディーゼル記念日としたという(ヤンマー100年史 p75)。昭和12年度比較審査に出品されているが、開発時期を考慮すると、昭和10年度に実施された「小型ディーゼル機関の性能向上に関する試験」(5種7台について各種性能試験)時の可能性が高いと思われる。

×

大豆粕粉砕機による粉砕作業

大豆粕粉砕機(尾上式Y型第参号 傾斜盤式補助機付 尾上商会 名古屋市中区)。作業者手元の円盤が、大豆を砕いて採油した後に固めた大豆粕で、予備試験で粉砕作業中の写真と思われる。当時、満州から肥料・飼料用として大豆粕が搬送されていた。昭和3年度比較審査に出品。比較審査時の条件として、供試大豆粕は満州産丸粕で1枚の重量25.1~27.8kgで試験対象1,050枚の平均は約27.1kg、円盤の平均直径は約56.7cm、厚さ約8.8cm、平均水分14%で、供試機1台に付き30枚供給して粉砕後篩選により4段階に分けて評価。

×

ケーブル式耕耘機による作業

ケーブル式耕耘機による耕耘作業(型式等不詳)。昭和3年に農業用石油発動機の利用法の一環として、耕耘作業の動力源に関する研究が始まる。後方に同発動機が設置されており、犂の方にケーブルが伸び、犂前方の車輪を介して進み、作業者は耕耘姿勢を制御している。昭和3年懸賞募集時の可能性あり。

×

苧麻(ちょま)剥皮機による剥皮作業

動力式苧麻剥皮機による剥皮作業(型式等不詳)。新農具倉庫前にて剥皮作業中の写真である(作業台の左が剥皮前、右が後で白く見える。下に落ちているのが剝けた皮)。

×

連伽による脱穀作業

連伽(れんか)による脱穀風景。打穀部を廻しながら穂先にたたきつけて脱穀。昭和5年広部達三「農用機具 作業機具篇」p223にトリミングして掲載されていることから、昭和4年前後のものと思われる。

×

脱穀作業能率比較試験風景

脱穀作業能率比較試験(左は足踏脱穀機、右は千歯扱き)。古い農具倉庫前での作業。昭和5年広部達三「農用機具 作業機具篇」p223にトリミングして掲載されていることから、昭和4年前後のものと思われる。

×

農機具技術員講習会の農業実習風景

昭和15年に農林省の委託により実施された農機具技術員講習会(13名)での稲の脱穀選別作業時の写真と思われる。チヨダ式脱穀調製機が使われている。右端は服部近松農場長。なお、その他農業用器具機械に関する講習は各々大正12(39名)、大正14(47名)、昭和2(56名)、昭和3(38名)、昭和6(51名)、昭和8(54名)に実施された。「大正五年度農事試験場事務功程」には西ヶ原本場にて、近衛師団近衛工兵大隊及び第一師団工兵第一大隊の依頼により、農業の学理及び技術について軍隊農事講習(259名)を実施した、との記述がある。

×

傘型畜力機による籾摺作業

傘型畜力機により左の臼型籾摺機を駆動する籾摺作業。明治35年頃主柱式廻行畜力機が発明され、大正末期が全盛期ということから、その頃の写真と思われる、昭和に入り石油発動機の普及で衰退した。大正十三年農事試験場事務功程において耕牛による試験の結果、10分以上の連続作業は不可能だったと報告されている。

×

薦(こも)を編む少年

薦(こも)編みの作業風景。昭和18年、南方産稲藁を用いて叺、縄、筵、俵等を製作したところ、良品ができたとの報告あり。昭和20~30年は小中学生が俵編みを行っており、OBによれば、米用と芋用では網目が異なり、芋用は粗めでよいが、米用は細かくないと編み目からこぼれてしまい、チェックした先輩研究員に怒られた、という。なお、米俵(玄米60kg)は昭和40年代以降、紙袋(玄米30kg)に代わる。

×

人力式臼式籾摺機の性能試験

人力式臼式籾摺機性能試験。土臼を回転させ、総回転数、所要時間を測定し、万石により選別し、1斗重等を測定しているところ。横の人力式唐箕で風選する。比較審査前の大正12年には試験成績が出されており、土臼は大正末期まで盛んに使用された。昭和2年度比較審査出品(出品者不詳)。

×

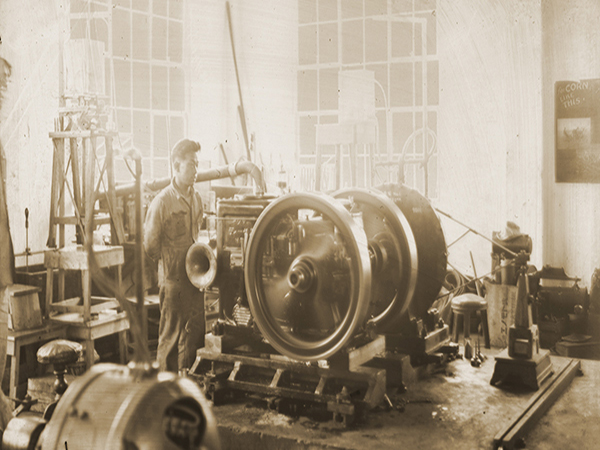

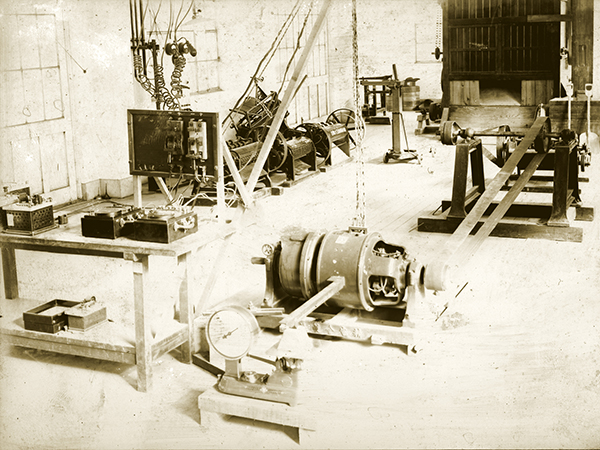

石油発動機の性能試験①

性能試験(原動機試験室)-試験装置は、直流発電機(3、2、1kW)、電流・電圧計、負荷用抵抗(電灯抵抗、水抵抗-定水温保持に難あり)、回転計、液量器、比重計等々。回転数・電流電圧は5分毎、燃料消費量は10分毎に計測。試験設備の導入時には世界有数の施設であったに違いないとOBは回顧している。

×

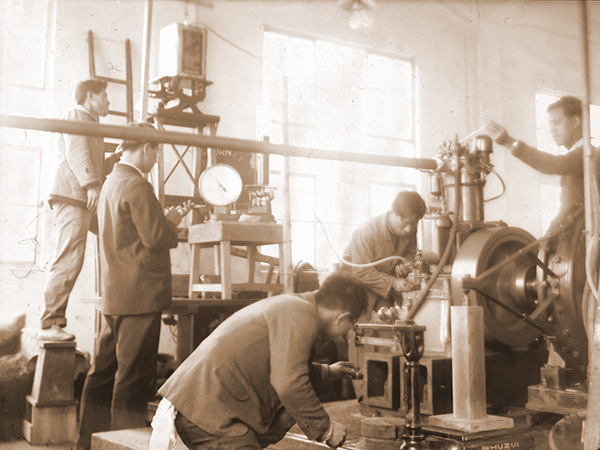

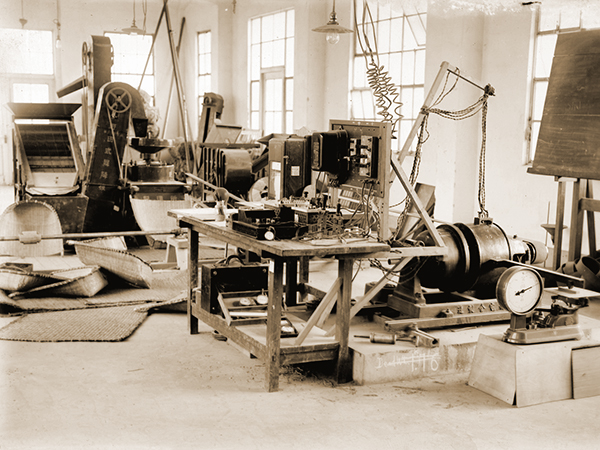

石油発動機の性能試験②

性能試験中(原動機試験室)-右側の電動機は動力測定用で左側の供試機はユンカースエンジン。本機は資料館に展示中である。資料には「ドイツのデッソーユンカース工場製、大正末期に農林省農産課購入、岐阜県農事試験場に貸し付け、同場の森瀬清一郎が試験した。その後、泰明商会(東京銀座)の手で1927~38(昭和2~13)年の間に300台輸入。そのうち約150台は農業用(特に地下水利用の灌漑用)、約100台は織機運転、陶土粉砕その他工業用、約50台が軍用(コンクリートミキサー用)として用いられたという」との説明と、仕様が付されている。

×

馬耕による単用犂の牽引試験

耕牛馬による単用犂の牽引試験(牽引角など解析のため原板に線が記入されている。大正12年度農事試験場事務功程には犂体の抵抗中心が土壌の性質及び含水量、牛馬の体躯、牽引角度等に大きく関係することを明らかにし、犂体の形状や構造を改良し、その安定を図るための研究として報告されている。

×

倒壊した動力取出し用風車

昭和6~10年 倒壊した風車(倒壊原因は不明だが、プロペラ型水車から動力を取り出す試験中か)

×

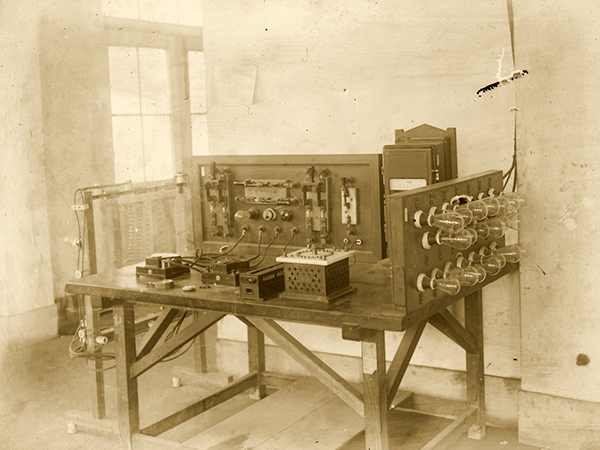

電灯抵抗負荷装置

発動機性能試験時に動力負荷装置として電灯抵抗(100V50、32、16燭光を並列組合せて使用)が用いられた。

×

ディスクハローによる砕土作業(後方から)

輸入小型装軌式トラクタ(CLETRAC)に牽引された乗用型ディスクハローによる砕土均平作業。

×

ディスクハローによる砕土作業(前方から)

昭和9~10年頃 輸入小型装軌式トラクタ(CLETRAC)に牽引された乗用型ディスクハローによる砕土均平作業(後方は右端に農機具本館、その横に本館、中央辺りに図書室が確認される)。「農林省農事試験場概観」(昭和10年9月刊)p24にはこの写真をトリミングし掲載しているが、その解説には、「種々の圃場用機械が輸入されたが、実験の結果あまり実用的でないことが明らかになった。また、小型発動機を利用したケーブル式耕耘機の如きものの考案も出現したが、未だ不成功である。結局耕耘機としては畜力用の程度を越え難いので、当場に於いては馬式の和犂の改良に着眼して既に数種を改良試作し、実験を行った」と述べている。

×

畜力用乗用代かき機による代かき作業

畜力用乗用代かき機 多輪型回転砕土機による作業風景(馬または牛一頭曳きで乗用型。OBによると、長野、山梨、静岡の山間部で多く使われていたという)。農事試験場の馬は農作業中でも終業等のサイレンが鳴るとぴくりとも動かなくなり、馬具を付けたまま勝手に畜舎に帰ってしまう、馬は賢かったとOBは述懐した。

×

暗渠施工作業②

暗渠排水工事 土管の上から籾殻・石礫やソダ(細い木の枝 粗朶)などの疎水材を入れ、透水性を高めている。

×

暗渠施工作業①

暗渠排水工事 乾田化を目的とした土地改良工事で、深さ1m程度に掘った溝に排水専用の土管を埋めて排水口までつなぐ土壌排水。土管は粘土を焼いて作った透水性のある管で、土管の産地として関東では深谷がよく知られていた。埋め戻しが完成すると外からは見えない。

×

バーチカルポンプ性能試験

大正12年度農事試験場事務功程によると、単吸水式口径6、8吋(以下、インチ)、復吸水式口径5、8、16吋の西島式揚水機を用いて性能試験が行われ、動力源には電動機を用い、回転数を変えて最大効率、揚程、水量、所要実馬力を求めた結果が示されている。写真はポンプの主軸を利用して回転数を測定しているところで、時間と三角堰の溢流高さで吐出量を測定する。陸田の開発でバーチカルポンプの需要が増えた。

×

抜根作業

直根の長い桑や開墾などで伐採した切り株、病気株などを根ごと抜き取る場合に用いる。本機によりチェーンで幹を掴み滑車を利用してワイヤで巻き取ることで、省力的に引き抜くことができる。

×

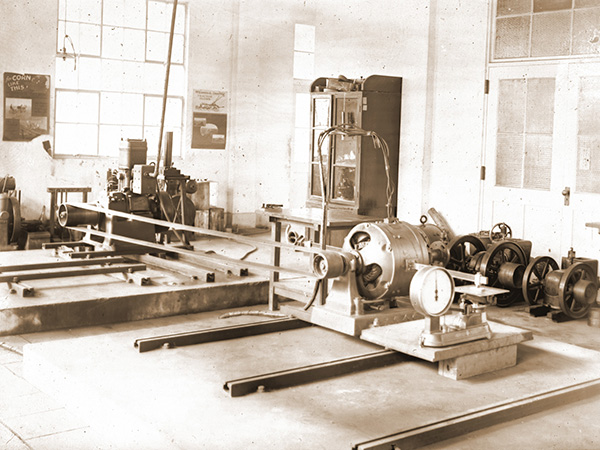

大豆粕粉砕機性能試験

昭和3年度動力大豆粕粉砕機比較審査状況(調製加工機試験室にて)。電気動力計と平ベルトで連結されている奥の機械が試験対象機で性能試験実施中。動力計等の据付用レール台のほかは躯体の大小にかかわらずセットできるよう板張りとなっており、カスガイにより試験機等を固定したとOBは説明している。中央奥左側に試験を終えたと思われる「自動大豆粕粉砕機(岡野式 岡野 兵庫)など」が数台確認できる。

×

畜力利用籾摺作業

左端の金子農具製作所製動力籾摺機は金子式畜力原動機と平ベルトで連結されている。この畜力原動機を中心に中央に伸びる長い棒を牛馬に取り付けて回行させ、歯車により増速し、平ベルトを経由して籾摺機に伝え、作業を行う。中央部にあるカバーは牛馬が平ベルトを踏まないように設けられている。また、作業場中央部の円盤2枚は交換用もしくは使用済みの籾摺臼部のセットと思われる。なお、原板に残されている左下の「1933-11 C, N」のイニシャルは昭和8年11月に現地調査で中村忠次郎技師(昭和7~10年在籍)が撮影したことを示している。

×

千歯扱による脱穀作業

千歯扱は、約300年前の元禄期に関西方面で考案されたと資料館の解説にあるが、本器の歯の間隔は平行で広く、穂をしごけるように狭まってはいない。しかも、複数列配置されているように見えるので、歯列や歯間を検討し回転式脱穀機へと発展していく過渡期の試作品と思われる。

×

ケーブル式耕耘機による耕耘作業

昭和3年度農事試験場事務功程によると、農業用石油発動機の利用法に関する研究のなかで、前年度から型式の異なるケーブル式耕耘機を試験、改良しており、ケーブルの誘導・固定法、固定器具の考案製作等を行ったと報告されている。写真に原動機が見えないが耕耘試験中である。なお、昭和3年にはケーブル式耕耘機の懸賞募集が行われ、申込44点、書類受理28点、実物搬入18点に対し実地試験等を経た結果、二等賞(1200円):鈴木式索縄耕耘機(半起用)、以下三等賞(800円):I, U式農耕用索曳機(平起用)、東洋ケーブル式耕耘機(平起用)、関谷式ケーブル耕耘機(畦立用)、D式ケーブルトラクター(畦立用)が決定した。

×

足踏脱穀機による脱穀作業(後方から)

初期の足踏脱穀機による麦の脱穀ではないかと思われる。扱胴にカバーが付けられたのは昭和に入ってからだとOBは指摘している。昭和5年刊行の広部達三「農用機具 作業機具篇」p230によると、足踏式回転脱穀機について「機体の形状には三角型と四角型、踏板には片足踏と両足踏とがあり、稲麦の供給により上扱式と下扱式、幌の有無により無幌式と有幌式、使用人数により一人扱と二人扱とがあるが、普通、一人扱三角型無幌片足踏である」と記されている。

×

足踏脱穀機による脱穀作業(前方から)

初期の足踏脱穀機による麦の脱穀ではないかと思われる。扱胴にカバーが付けられたのは昭和に入ってからだとOBは指摘している。昭和5年刊行の広部達三「農用機具 作業機具篇」p230によると、足踏式回転脱穀機について「機体の形状には三角型と四角型、踏板には片足踏と両足踏とがあり、稲麦の供給により上扱式と下扱式、幌の有無により無幌式と有幌式、使用人数により一人扱と二人扱とがあるが、普通、一人扱三角型無幌片足踏である」と記されている。

×

籾摺機性能試験①

昭和4年度動力籾摺選別機比較審査における寺阪式自動籾摺調製機(自製ゴム臼 寺阪 大阪)性能試験中の写真。なお、本機は乙位入賞している。

×

籾摺機性能試験②

昭和4年度動力籾摺選別機比較審査における野田式紙臼自動籾摺機(自製紙製ゴム臼 野田 香川)性能試験中の写真。なお、本機は甲位入賞している。

×

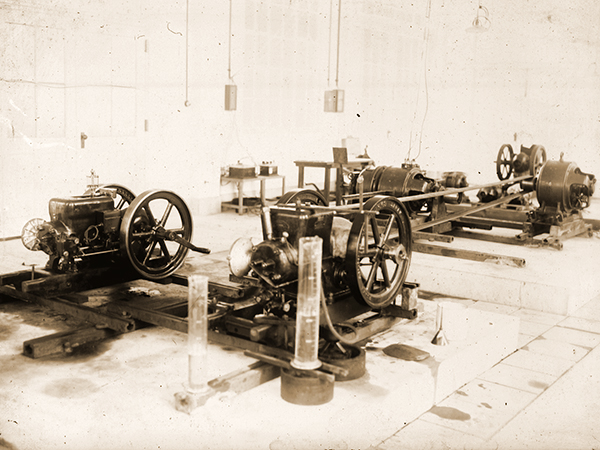

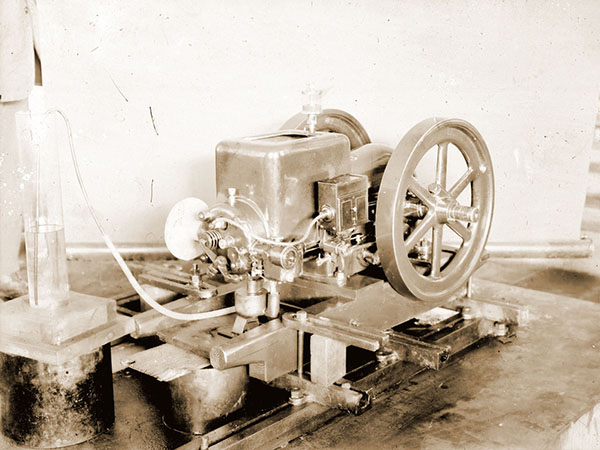

発動機性能試験

大正14年度の農業用小型発動機比較審査には各種測定法に関する資料は残されていないが、昭和5年度比較審査では燃料消費量測定用液量器は硝子製10cm3目盛、2000cm3を用いること、また、消費量測定中の燃料油を注加する際に使用する液量器は硝子製10cm3目盛、1000cm3のものを使用し、液量器架台は木製四脚を有する高さ76cmの小卓子にして脚下には架台を水平となるよう調節用の螺子を付けるとある。この写真ではエンジンが2セット準備され、手前の1セットで液量器の目盛りから燃料消費量を測定しているが、液量器用の架台はないので予備試験と推測する。なお、昭和12年度比較審査では燃料は重量で測定され、使用する台秤は秤量15kg、目盛1gで、これを高低自在なる台の上に置く。油槽と発動機との連絡は銅管及び「ゴム」管により行い、油槽と発動機との中間に浮子函を設けることもあるとしている。

×

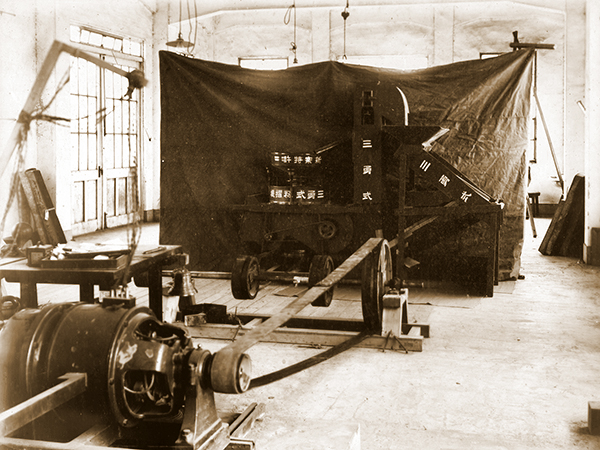

籾摺機性能試験

昭和4年度動力籾摺選別機比較審査における三勇式自動選別籾摺機(自製ゴム臼 福本 岡山)性能試験中の写真である。比較審査において部外者の目に止まることを防止するため機体をシートで覆ったものと考えられるが、残された写真の中で機体がシートで覆われているのはこの1枚だけである。

×

畜力原動機利用脱穀試験

右端の畜力原動機を馬で駆動し、左側の脱穀機を運転している写真で、左手に交替用の馬が用意されている。OBによると、鴻巣試験地には牛4頭、馬4頭が昭和26年頃までいたという。

×

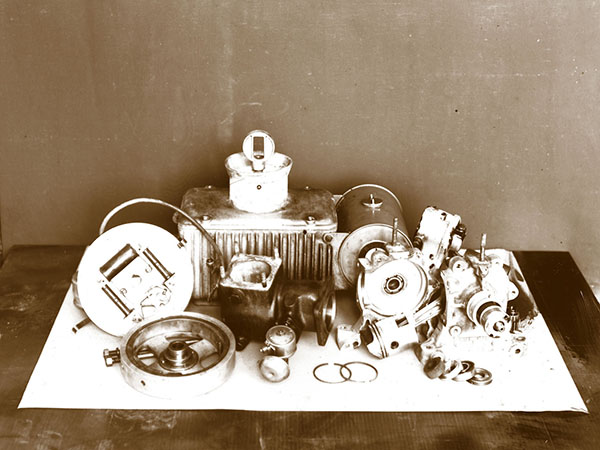

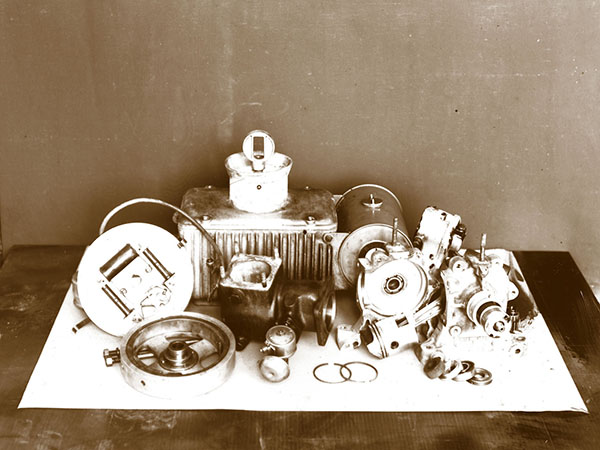

エンジン分解調査

エンジンの分解調査

×

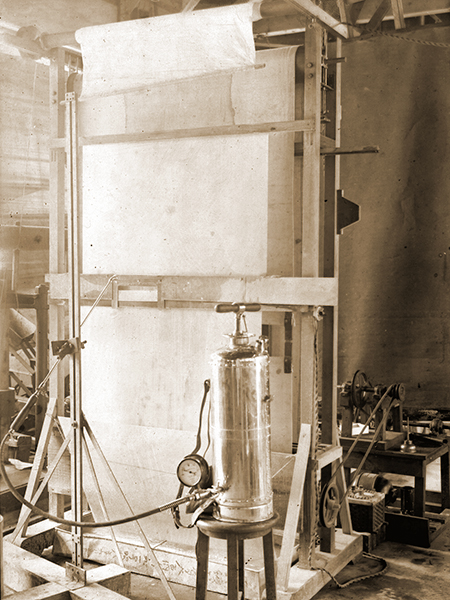

人力式噴霧機の噴霧性能試験

昭和17・18年度農事試験場事務功程によると、この時期に噴霧器の試験が行われている。この写真は手動空気ポンプにより薬液を加圧してノズルから噴出させる人力式噴霧機の噴霧性能試験で、ノズルを中央から斜め上に向けて固定し、紙に噴霧して噴霧分布を調査している。

×

循環式精穀機(ホッパー外して横から)①

昭和5年広部達三「農用機具 作業機具篇」p302に、「流転式精米機の分解」としてトリミングし掲載している。「ホッパー底部に水平的に設けられた米粒送込ロールにより自ら循環しつつ搗精せられるものを流転式或いは環流式という」との説明が付されている。これはホッパーを外した横からの写真。

×

循環式精穀機(ホッパー外して上から)②

昭和5年広部達三「農用機具 作業機具篇」p302に、「流転式精米機の分解」としてトリミングし掲載された同じ精米機のホッパーを外し上方から撮られた写真である。本には掲載されていないが、流転式或いは環流式の特徴である「ホッパー底部に水平的に設けられた米粒送込ロールにより自ら循環しつつ搗精せられる」の理解を助けるものといえる。

×

試作回転式脱穀機性能試験

扱歯形状、扱胴回転数などを変えて脱穀性能を確認する回転式脱穀法の基礎試験中の写真で、供試材料は麦類と思われる。

×

人力噴霧機圧力調査

昭和17・18年度農事試験場事務功程では噴霧器に関する試験が報告されており、その頃の写真と思われる。背負型人力式噴霧機の薬液タンク内圧力の変化をハンドルに取り付けた自動記録計を介して測定している写真である。なお、記録計の名称など詳細不明だが、試作されたものと推定している。記録計単体の写真はハンドルへの取付部を含めて「その他」の欄に収録した。

×

苧麻剥離機による剥離作業

先に紹介した苧麻の剥皮機を反対側から撮影したものである。左側の作業者が苧麻を1本毎に本機入口の丸穴に導き、本機内のロールで剥皮し、右側の作業者が剥皮された苧麻を受け取っている。資料館に展示されているフォール式(大正8~9年にフランスより輸入)、串田式(昭和3年製 串田鉄工所 大阪)、東繊式(昭和23年製 東洋繊維株式会社)とは異なるタイプである。

×

動力籾摺選別機性能試験

昭和4年度動力籾摺選別機比較審査における運転試験装置として同成績書に掲載されている。唐箕、大小の秤量計、ガラス枡、1升枡などの測定容器が見える。第一次、第二次審査共に供試機1台当たり供試材料として籾6石(約600kg)が準備されている。

×

燃量消費量測定試験

撮影時期、供試機の銘柄型式等不詳だが、左端メスシリンダー内の燃料が時間の経過と共に減少していく様子をその目盛から読み取る農用小型発動機における初期の燃料消費量測定写真である。

×

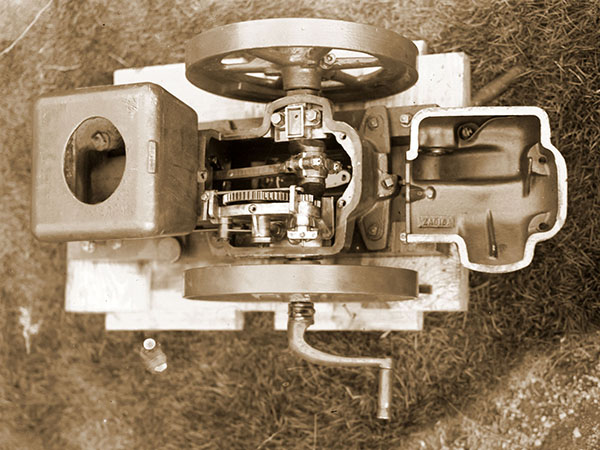

小型石油発動機の分解①

小型石油発動機分解時の写真。クランク内に給油するため開閉できるようになっているクランクカバーを開けたところで、中央から右のクランクシャフト、コネクティングロッドを経てピストンに至る。なお、左側のカバーは水冷式の水タンク部分。

×

小型石油発動機の分解②

小型石油発動機比較審査における分解調査で、シリンダーヘッド、ピストンリングまで徹底して分解、チェックし、評価している。

×

小型石油発動機の分解③

小型石油発動機比較審査における分解調査で、シリンダーヘッド、ピストンリングまで徹底して分解、チェックし、評価している。

×

耕耘作業

昭和3年度農事試験場事務功程によると、「農業用石油発動機の普通の用途以外にその使用範囲を拡張するため、前年度に引き続き型式を異にするケーブル式耕耘機を試作し実地試験して改良を試みる」との記載があり、写真はその頃の試作ケーブル式耕耘機による実地試験の状況と思われる。なお、昭和3年度にケーブル式耕耘機(5馬力以内)の懸賞募集が行われており、懸賞募集に応募された44種の審査結果では、鈴木式索機耕耘機(平起用、茨城)が二等賞、I・U式農工用索曳機(平起用、山形)、東洋ケーブル式耕耘機(平起用、山梨)、関谷式ケーブル耕耘機(畦立用、愛媛)、D式ケーブルトラクター(畦立用、三重)が各々三等賞に格付けされた。

×

耕耘作業の比較②

昭和3年度農事試験場事務功程によると、農業用石油発動機の普通の用途以外にその使用範囲を拡張するため、前年度に引き続き型式を異にするケーブル式耕耘機を試作し実地試験して改良を試みるとの記載があり、写真はその頃の牛耕と試作ケーブル式耕耘機による耕耘との作業比較試験と思われる。

×