特集2 つながる×農研機構 ~地域とともに成長~

研究とのつながり

農研機構 発 地域農業研究センター 育成品種・技術

農研機構には5つの地域農業研究センターがあり、地域農業を支える地域特有の技術開発を行っています。

本特集では、地域農業研究センターで育成された品種・技術で、すでに全国規模で普及が広がったものや、今まさに普及に力を入れている品種の一部をご紹介します。

農研機構では、稲、麦、大豆、果樹、花き、茶など種々の作物で、世の中から求められる品種や技術をより早くお届けするために、研究開発を続けています。

- 掲載品種のお問い合わせ

農研機構ウェブサイト品種のページ

北海道農業研究センター

研究推進部 研究推進室広報チーム

佐藤 豪チーム長

ゆめちから

栽培適地 : 北海道

名前の由来▶国産パン用超強力小麦に託した夢と力を表している。

開発秘話

「ゆめちから」の誕生から12年です。大手製パン会社が栽培に力を入れられたことで栽培地が広がり、北海道産小麦として全国に知られるようになりました。地元の製パン会社や個人ベーカリーさんが地元産の小麦を使ってパンを焼けるようになったことで地産地消にも貢献しています。

おいとけ栗たん

栽培適地 : 北海道・全国

名前の由来▶「おいとけ」は収穫後3カ月置いておける貯蔵向きを示し、栗かぼちゃであること。短節間性で、栽培しやすいことを表している。

開発秘話

国内産のかぼちゃの出荷時期は主に夏~晩秋(6月~11月)で、端境期(はざかいき)となる冬~春(12月~5月)には、外国産かぼちゃで国内市場が占められています。かぼちゃの加工業者からは、端境期においても利用可能で、高品質な国内産かぼちゃが求められていました。また、貯蔵後も高い糖度とホクホクとした食感を維持できるかぼちゃです。

キタミツキ

栽培適地 : 北海道

名前の由来▶「北海道で輝きに満ちてほしい」「3カ月程度で収穫できる」という意味が込められている。

開発秘話

ソバの収量が全国の43%※を占め、第1位の北海道。現在の主力である「キタワセソバ」は、種子更新率が低く、長年の作付けで品種特性を維持することが難しくなっていました。そこで、後継としてより高収量で高品質な「キタミツキ」が育成されました。

※出典:農水省「令和2年産そば(乾燥子実)の作付面積及び収穫量」(令和3年4月6日)

- お問い合わせ 北海道農業研究センター

東北農業研究センター

研究推進部 研究推進室広報チーム

櫻 玲子チーム長

夏のしずく

栽培適地 : 東北および国内の寒冷地や高冷地

名前の由来▶夏にとれるみずみずしく、爽やかな酸味のイチゴをイメージ。生産者が原案を考案。

開発秘話

イチゴは生食やケーキなどの材料として通年で需要があります。ただ、6月から11月の夏秋期(かしゅうき)は生産量が落ち込む端境期です。そのため、洋菓子製造業者などから、「新鮮で高品質な国産イチゴ」が望まれていました。

そこで、夏秋どりイチゴの産地である青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県の農業試験場と共同研究を行い、2011年から9年かけて「夏のしずく」を育成しました。「夏のしずく」は収量が多く、また、果実が適度に硬く輸送性にも優れます。

寒締め菜っぱ

(ホウレンソウ・コマツナなど)

栽培適地 : 東北および北海道、北陸、

関東などの寒冷・高冷地

名前の由来▶「寒締め」は品種名ではなく、栽培方法。冬の寒さで葉が縮み栄養や美味しさを凝縮するイメージから名付けられている。

開発秘話

ハウス栽培の土壌に残留した肥料を冬の間に取り除く(作物に吸わせて抜く)研究の偶然から、この栽培方法の研究が始まりました。ハウス内で出荷サイズまで生長させ、外気温が日平均で5°C程度を割るとハウスの窓を開け、冷気にあてます。冷気にさらすと生長が止まるので、長期にわたって出荷できます。暖房費や肥料も不要で、環境に優しい栽培方法とも言えます。

- お問い合わせ 東北農業研究センター

中日本農業研究センター

(関東、東海および北陸地域)

研究推進部 研究推進室広報チーム

谷脇 浩子チーム長

あまはづき

栽培適地 : 全国

名前の由来▶「あま」は甘さが際立っていること。「はづき」は一般的な品種より早く、8月(葉月)に収穫できることに由来。

開発秘話

新品種としてリリースされてから問い合わせが殺到しています。実は、当初の課題は、病害虫に強い品種を作ることが目標でしたが、品種の特性を調べるうちに、とても甘くて、おいしいことがわかりました。目標どおり病害虫にも強い品種ですので、ご安心ください。

にじのきらめき

栽培適地 : 東北・関東

名前の由来▶虹のような多彩な特性と炊き上がったごはんの輝きを表現。

開発秘話

外食・中食用米のニーズが高まるなか、品種登録されたのが「にじのきらめき」です。現在は、上越地方に加え、茨城県・つくば市周辺でも栽培面積が増えています。コシヒカリと同等の良食味で多収。

コシヒカリの倒伏のしやすさを改良し、縞葉枯病(しまはがれびょう)や温暖化に伴う高温障害に強いのが特徴です。生産者さんの栽培しやすさにポイントを置いて育成されました。

- お問い合わせ 中日本農業研究センター

西日本農業研究センター

(近畿、中国および四国地域)

研究推進部 研究推進室広報チーム

和田 一朗主査

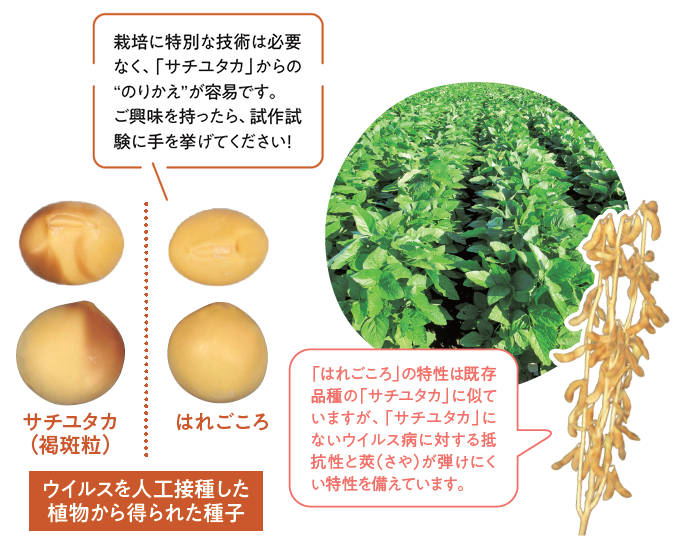

はれごころ

栽培適地 : 近畿・中国・四国、全国

名前の由来▶ケガレ(病害等)に打ち克つ特性を持ち、晴れ晴れ(ハレ)とした心で栽培できる品種となるよう命名しました。

開発秘話

「サチユタカ」は優れた品種ですが、ウイルス病に弱く、天候によって莢が弾けやすいのが欠点でした。ウイルス病に罹病すると収量が減るだけでなく、褐色や黒色の斑紋のある子実が生じて検査等級が下がるので、農家さんは収入面で影響を受けます。また、莢が弾けてしまうと脱粒して収量が減ります。「はれごころ」はそれらの欠点を改良した品種です。

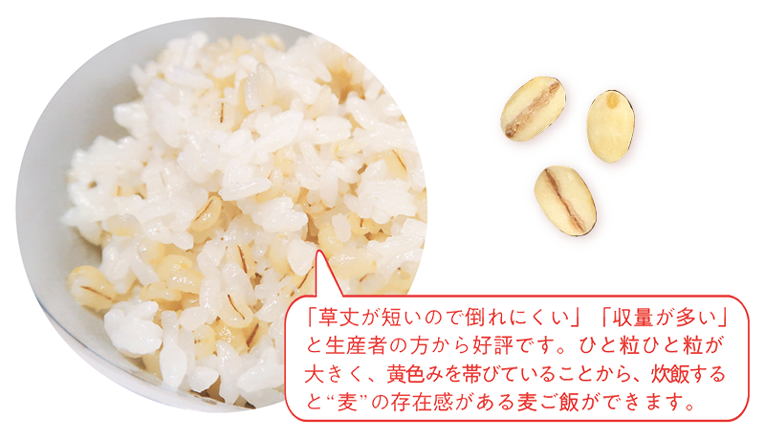

キラリモチ

栽培適地 : 関東以西の温暖地および

北海道(春播き栽培)

名前の由来▶炊飯後に時間が経っても褐変※程度が極めて少なく白さを保ち、この品種が光り輝くようにとの願いがこめられている。

※褐変…食品を加工および貯蔵するときに、褐色に変化する現象で、麦ごはんは炊飯後に時間が経つと変色するため、消費者に忌避感を与える一因となる。

開発秘話

「炊飯しても褐変しない品種が欲しい」という実需者や消費者からの要望で誕生した品種です。炊飯後も白さを保ち、もち性であるため食感が良く、また、健康機能性成分のβ-グルカン(水溶性食物繊維)を多く含んでいます。この画期的な品質特性がもち麦ブームの一翼を担いました。

- お問い合わせ 西日本農業研究センター

九州沖縄農業研究センター

研究推進部 研究推進室広報チーム

仲里 博幸チーム長

くすもち二条

栽培適地 : 九州

名前の由来▶九州(くす)と、育成地・筑後市の「市の木」であるクスノキをかけている。枝葉を大きく広げ、常緑で長命なクスノキのように、広く長く普及する品種となるよう願いが込められている。

開発秘話

機能性表示食品としてもち麦が注目を浴びており、輸入もち麦のシェアが大きい中で国産もち麦の供給拡大が望まれていました。九州での栽培に適したもち麦品種が欲しいという声を受けて育成されたのが「くすもち二条」です。まさに九州の願いを受けて誕生しました。

ふくむらさき

栽培適地 : 茨城県など関東

名前の由来▶そのおいしさで食べた人を幸福な気持ちにすることができる紫サツマイモであることを表す。

開発秘話

紫サツマイモ品種は、甘みが少ないという課題がありました。農研機構育成の紫サツマイモ品種 「パープルスイートロード」よりさらに甘みのある紫サツマイモ品種の需要を受けて育成されました。栽培しやすい品種ではありませんが、希少性のある作物を栽培したい、商品を作りたい方におすすめの品種です。

べにはるか

栽培適地 : 全国

名前の由来▶食味や外観などの特性が既存品種より「はるか」に優れたことから、「べにはるか」と命名。

開発秘話

「べにはるか」の登場は 2007年。「甘太くん」や「紅天使」などのブランド名でも知られています。早掘から普通掘にかけて、糖度が高くておいしい品種を望む声が市場や生産者などから寄せられていました。こうした要望に応え、この品種が育成されたのです。

- お問い合わせ 九州沖縄農業研究センター