特集1 サツマイモ基腐病を防ごう

3つの「ない」で

防除対策

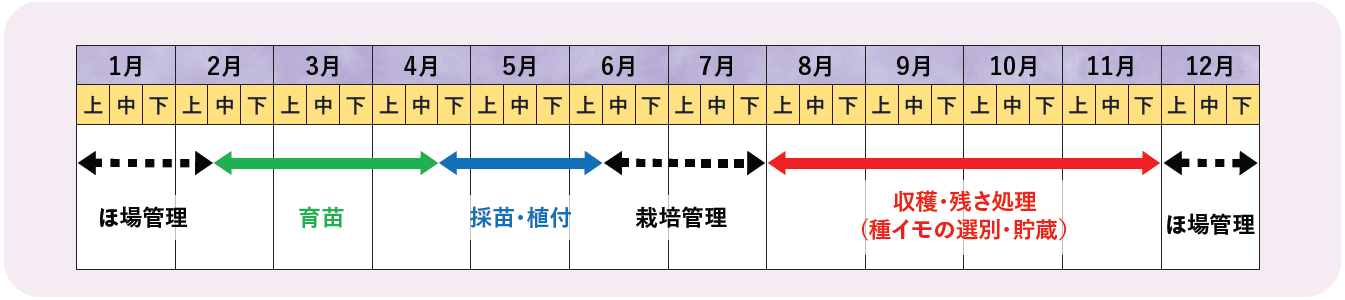

感染源になる、病気に感染したイモの塊や茎、葉などの残渣は絶対にほ場に残さないことがこの基腐病を防ぐのに重要です。さつまいもの栽培暦に沿った対策を図版入りで丁寧に解説しています。

ぜひ、一読を!

感染源になる、病気に感染したイモの塊や茎、葉などの残渣は絶対にほ場に残さないことがこの基腐病を防ぐのに重要です。さつまいもの栽培暦に沿った対策を図版入りで丁寧に解説しています。

ぜひ、一読を!

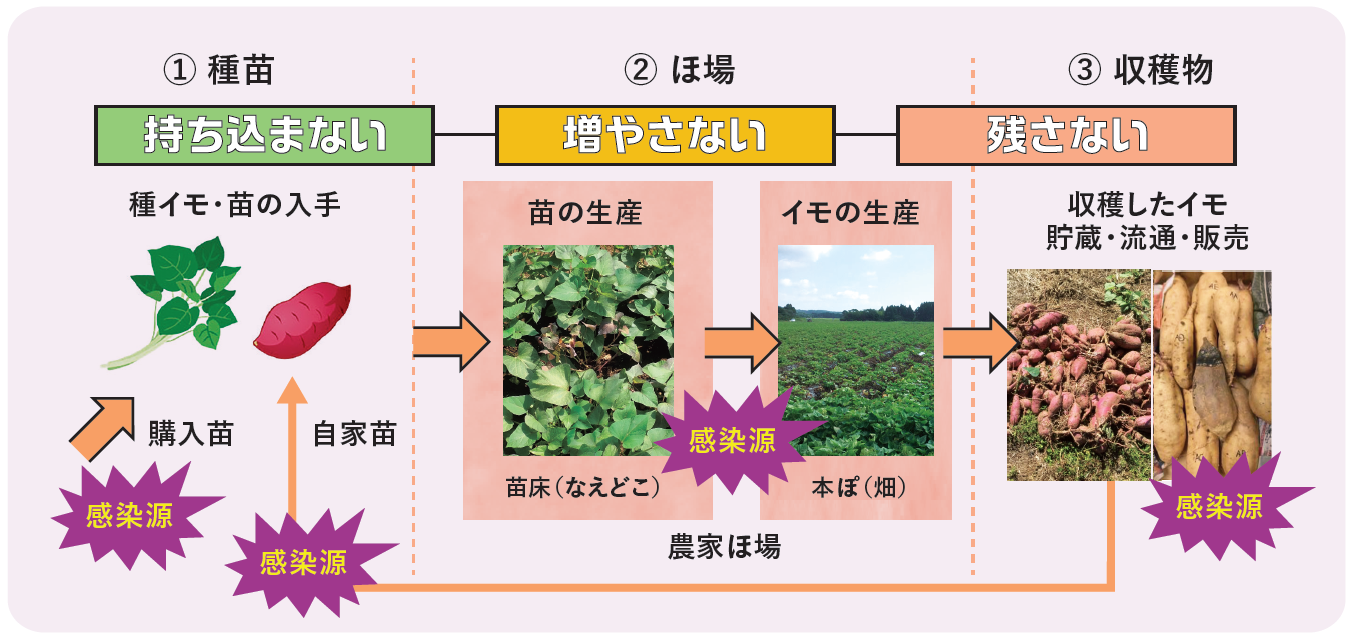

持ち込まない

絶対に外から病気に感染した種苗をほ場に持ち込まない、ということが大原則です。仮に病気に感染したものが紛れ込んでも排除し、増やさない工夫が必要です。例えば、種イモは専用のほ場で育てる、定期的に種イモ(苗)を更新する、苗床や苗・種イモの消毒、苗を購入する際も対策がされているか確認するなどです

増やさない

6月から7月にかけての栽培管理も重要です。「増やさない」ために、まずはほ場をこまめに観察して様子のおかしい株を見かけたら基腐病の発病の有無を確認してください。症状が確認されたらすぐにその株などを抜き取り、周囲の株に薬剤散布を徹底してください。また、薬剤の予防的な散布も効果的です。強い風雨によって、基腐病菌の胞子が拡散して感染が拡大すると考えられていますので、雨が降る前に実施することをお勧めします。天候をみながら散布のタイミングに注意してください。

普段から本ぽの排水性を良くしておくことも重要です。雨が降っても水が溜まらないように暗渠をつくる。または畑の中に水の道となる明渠をつくるなど対策を講じてください。

注意していただきたいのは、脇のところに余った土地(枕地)に、通常の畝とは90度に交わるように作った枕畝です。基腐病の防除対策のためには、枕畝を作らないか途中で排水溝をつくり、縦に通して水が落ちるようにしていただくのも大事なことです。本ぽの脇に大きな溝を掘っておいて、集中豪雨があっても水を一時的に貯留 できるようなスペースを作っておくのも良いです。大事なのは、水が溜まったままの状態が一番怖いということです。

また、農研機構では基腐病に抵抗性のある品種の育成も進めています。これらの品種を、生産者の皆様に少しでも早くお届けできるよう、種イモの増殖に努めています。

「サツマイモ基腐病の発生生態と防除対策標準作業手順書」(P.25)より

残さない

収穫時に、根っこや腐った茎や葉、小さくて収穫できない塊根といった残さも一緒に取り除いていただくと効果的です。また、残さが大きい形で残っていると、そのまま病原菌が冬を越して翌年まで持ち越されてしまうので、収穫後は速やかに残さを細断してすき込みすると、土の中の病原菌が生き残りにくくなります。すき込んだ後に土壌消毒剤を使う場合も、細断されていると薬剤が効きやすくなります。

また、苗床をしっかり土壌消毒すれば、苗への感染による本ぽへの病原菌の持ち込みがなくなりますので、苗床の土については徹底的に消毒してほしいと思います。農薬を使わない「土壌還元消毒」という技術があります。夏場は苗床が空くとともに地温を上げるのに気候的にも適したタイミングなので、ぜひ試してみてください。

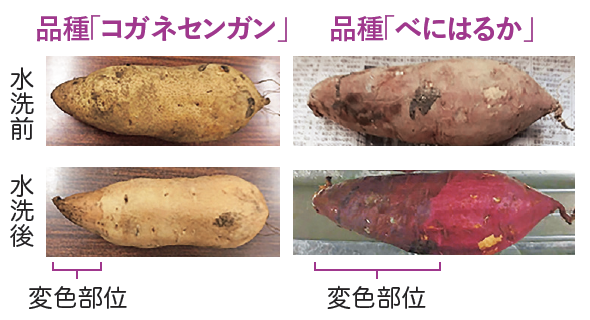

手軽な見分け方

水洗いによる感染イモ

(罹病塊根)の判別

流水で種イモ表面に付いている土を軽く洗い流して選別を行うと、表皮の変色(基腐病の症状)がわかりやすくなり、効率的に罹病塊根を除去することができます。

「サツマイモ基腐病の発生生態と防除対策 標準作業手順書 - 公開版 -」

種イモ処理による対策もご紹介しています。

重要

3つの防除対策を徹底

チェックリスト

持ち込まない

- 種イモ専用ほ場の設置

- 履歴の確かな種苗の確保

- 種イモの選別・消毒

- 苗床の土壌消毒

- 苗床での異常株の抜き取り

- 定植苗の適正な消毒

- 苗床の残さ処理

- 長靴・農機具等のこまめな洗浄

増やさない

- 計画的な転換・輪作

- 排水対策

- 定期巡回による初期発病株の抜き取り

- 薬剤散布

- 病気に強い品種の活用

- 収穫の前倒し

残さない

- 収穫残さの持ち出し

- 収穫後すぐの耕うん等による残さ分解促進

- 適切な土壌消毒

サツマイモの生産工程と

基腐病の感染※

■全ての生産工程で感染のリスクがある

■感染経路の一つひとつを押さえる網羅的な対策が必要