食品健康機能研究領域 健康・感覚機能グループ

研究員堀江 芙由美

これまで食品科学研究の多くは、味と香りを別々に研究していました。

しかし、食品の味と香りは密接に関係しているものです。そこで味と香りの両方に焦点を当てた研究に取り組んでいます。

RESEARCH

1

知られていたけどあまり分かっていなかったペースト状食品の味と香りの弱さ

介護食などで利用されるペースト状の食品は、味や香りが弱い、単調なためおいしくないと言われることがあります。このことは経験的に知られていたのですが、どのくらい味や香りが弱くなっているのかは明らかになっていませんでした。そこで、ペースト状の食品とペースト状になる前の食品について、味や香りの感じ方の違いを数値化する実験を行いました。

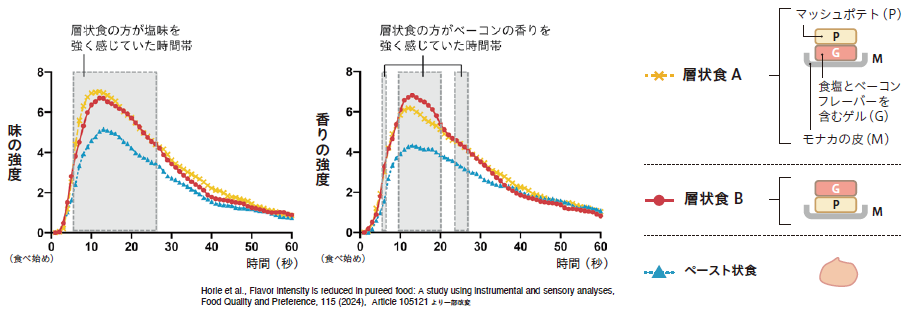

マッシュポテト、モナカの皮、ベーコンのフレーバーと塩味をつけたゲルの3種類について、層状に重ねた場合と全てをミックスしペーストにした場合の味の変化をTI法(時間強度曲線法) で測定。ペースト状食に比べ層状食の方が塩味を強く感じ、またベーコンの香りも強く感じるとの結果が得られ、層状食とペースト状食を食べた時の味と香りの差を目に見える形で示すことができました。これまで感覚的には分かっていた違いを数値にすることで、食品をデザインする際に役立つのではないかと考えています。また、層状食でも重ねる順番によってわずかながら感じ方に違いが見られたため、今後探求したいと考えています。

で測定。ペースト状食に比べ層状食の方が塩味を強く感じ、またベーコンの香りも強く感じるとの結果が得られ、層状食とペースト状食を食べた時の味と香りの差を目に見える形で示すことができました。これまで感覚的には分かっていた違いを数値にすることで、食品をデザインする際に役立つのではないかと考えています。また、層状食でも重ねる順番によってわずかながら感じ方に違いが見られたため、今後探求したいと考えています。

ペースト状の食品は見た目や食感の変化が大きいため、そちらに注目が行きがちですが、味と香りも変化しています。味と香りは食品のおいしさを構成する大事な要素ですので、今後もこの二つに着目して食品のおいしさの向上につながるような研究を続けていきたいです。

KEYWORD

被験者が感じている感覚強度の変化を連続的に評価する方法。今回は味や香りの強度に応じてスライダーを動かしてもらうことで、食べながら感じている強度をリアルタイムで評価してもらった。

RESEARCH

2

香りで風味が変わる?

さまざまな味があるかき氷のシロップは、実は香料と着色料の違いがあり、味は同じだという話を聞いたことがあるかもしれません。このように、香りは味の感じ方を変化させるのではないかと考え、果実由来の香りを加えた時の風味の変化を調査しました。

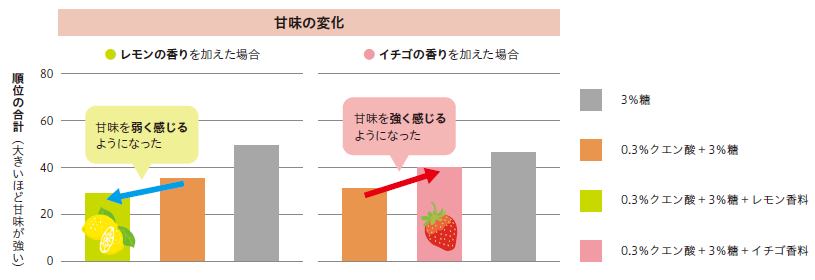

酸と糖を含んだ溶液にレモン香料とイチゴ香料をそれぞれ加え、被験者が試飲して甘味の強度を順位付けしました(順位法 )。すると、一般的に酸味が思い起こされるレモン香料を加えると、同じ糖濃度の酸と糖を含んだ溶液より甘味を弱く感じるようになり、甘味が思い起こされるイチゴ香料では甘味を強く感じるようになるという結果になりました。日常的にはレモンの香りは酸味と、イチゴの香りは甘味と一緒に経験しています。そのため、酸味と甘味のうち、香りとの結びつきがより強い味が香りによって増強された結果、酸味と甘味のバランスが崩れて風味の変化につながったと考えています。甘味のあるものに香りを加えて甘味の変化を調べた実験は過去にもありましたが、今回の実験では複数の味が存在する状態で香りを加えた場合に、香りの種類によって増強される味が異なることが明らかになりました。

)。すると、一般的に酸味が思い起こされるレモン香料を加えると、同じ糖濃度の酸と糖を含んだ溶液より甘味を弱く感じるようになり、甘味が思い起こされるイチゴ香料では甘味を強く感じるようになるという結果になりました。日常的にはレモンの香りは酸味と、イチゴの香りは甘味と一緒に経験しています。そのため、酸味と甘味のうち、香りとの結びつきがより強い味が香りによって増強された結果、酸味と甘味のバランスが崩れて風味の変化につながったと考えています。甘味のあるものに香りを加えて甘味の変化を調べた実験は過去にもありましたが、今回の実験では複数の味が存在する状態で香りを加えた場合に、香りの種類によって増強される味が異なることが明らかになりました。

健康のために砂糖を控えると、どうしても物足りなく感じてしまいますが、香りを加えることで甘さを強く感じられるのであれば、糖分を抑えながら満足感を得られるのではないかと考えています。

KEYWORD

官能評価の手法の一つで被験者が複数の試料を評価し、感覚の強さに応じて試料に順位をつける。試料に対する嗜好や感覚の強さを調べることができる。

今後深めていきたい「味」と「香り」の両領域にまたがる研究

おいしさの研究は、個人が持つ食の背景や生活習慣等が影響してしまうため、できるだけ個人差が小さくなるよう実験を組み立てる必要があります。被験者の訓練や実験環境の整備など苦労しながらも、経験的に知られていた事象を実験によって数値化できたことは、大きな手応えを感じました。

今後は、分析機器での測定値と人の感覚の違いについて明らかにしたい と考えています。味と香りは相互に関係しているだけでなく、食感などの 要因にも影響を受けるため複眼的な視点で研究を進めていきたいです。