日下部 裕子

くさかべ ゆうこ

1998年、東京大学大学院農学生命科学研究科修了。農林水産省食品総合研究所を経て、現在は農研機構食品研究部門食品健康機能研究領域 健康・感覚機能グループ長補佐を務める。研究活動にくわえ、食品企業に対する講演活動も行っている他、分担執筆や共編による著作も手掛ける。

研究活動は発見の連続。

冒険心こそが、

この道のきっかけであり、

原動力。

現在のお仕事や主な研究内容を教えてください。

人が味を受け取る仕組みである「味覚受容体」についての研究をしています。舌の上には、味を受け取るセンサーのような役割をするタンパク質があります。その遺伝子情報を培養細胞に導入することで、味を感じられる細胞が人工的に生成され、それを応用して食品の味わいを分析しているのです。

分析は、細胞が甘い味を感知した際に細胞内のカルシウムイオンの濃度が上昇するのを利用し、カルシウムイオンに反応して光る試薬を培養細胞に導入して、甘さを感じると光るようにします。甘さが強いほど強く光ります。ある食品企業から、「この製品は甘く感じるかどうか判定してほしい」という依頼があれば、培養細胞に製品をかけることで舌の上でどのように感じるかのシミュレーションを行うことが可能です。このようにして、おいしい食品づくりに貢献しています。

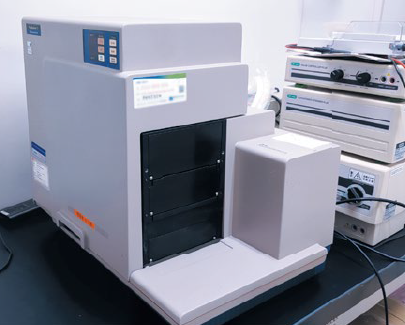

この機械で、甘さを感知した培養細胞の 光の強度を確認しています。

現在の研究テーマを選ばれた理由を教えてください。

もともと食べることが好きで、農学部4年生の時に食糧化学の研究室に入りました。卒業論文の研究テーマをいくつかの選択肢から考えていた際、特に味の研究は結果が出にくいと言われていました。しかし私自身は冒険することが好きな性格で、その高い壁にむしろ興味を持ったのを覚えています。それを機に「味」の世界に足を踏み入れ、今に至ります。

研究以外の活動ではどのようなことをされていますか。

食品企業の方向けに講演活動を行っています。私たちが研究している「味の感じ方の仕組み」を解説し、製品開発のヒントを提供することや一般の方に食への興味を深めてもらうことを目指しています。一口に「味の感じ方」と言ってもそのメカニズムはさまざまです。例えば、スイカに塩をかけて食べると甘味が強く感じられるのは、受容体が影響しているのではなく、脳の知覚の問題です。そういった研究成果に基づいて、製品のどこを改善すればよいかのアイデアにつなげています。また、講演活動は情報発信だけではなく、インプットの場でもあります。他の講師の方からインスピレーションを受けたり、質疑応答を通じてリアルな疑問を伺えたり、刺激にあふれています。

味わいのメカニズムを解説しています!

日下部裕子・和田有史 編著

日下部裕子・和田有史 編著『味わいの認知科学』(勁草書房)

日下部さんの探究活動のモチベーションや醍醐味を教えてください。

研究を続けていると、小さなものから大きなものまで、さまざまな発見を得られます。それらはまるでジグソーパズルのピースのようで、単体ではどういった意味を持つのかが分かりません。しかし研究を重ねる中で、ある一つの現象の仕組みが解明されると、それまで見えなかった関連性が浮かび上がることがあります。この瞬間にパズルのピースがはまり、絵が完成していく感覚が得られるのです。例えば、甘味の受容体の局在の違いをデータ化できた時には、難しいピースがピタッとはまったような感覚がありました。もちろん、完成図が見えず、ピースを集めるばかりの時期はつらさもあります。しかし、失敗を恐れずに挑戦し続け、成果に結びついた時に、諦めないでよかったと感じますね。それは私1人で達成できるものではなく、数々の研究者の取り組みがあってこそのものです。まだまだ上手くはまらないピースもありますが、多くの人が味覚の研究を進め、いつか結びついてくれたら嬉しいです。

今後のビジョンについてお聞かせください。

食品開発の分野で私の得た成果が活かされることを理想としています。官能評価や成分分析、おいしい素材の開発など、分野を越えて多くの方と協力しあうことで、「おいしさ」の研究を盛り上げていきたいです。今でも食に対する探究心は途切れることがありません。これからも冒険心、好奇心を絶やさずに、新しいことに挑戦し続けます。

日下部さんの研究道具

!8連ピペット

細胞に試薬を垂らすためのピペット。画像中ほどにある容器には、横一列8つの穴があり、それぞれに細胞を入れておく。8連ピペットで一列ごとに一斉に試薬をくわえることができる。試薬を垂らしてから反応を見るまでの間に次の実験の準備ができるため、タイマーによって進行を管理している。