NARO TOPICS

【なろトピックス】では、

農研機構の旬な情報や注目のアレコレを紹介!

PICK UP

NARO CHANNEL

「砂糖の原料」

砂糖の原料は、テンサイ(サトウダイコン)とさとうきびです。テンサイは国内では北海道だけで栽培されており、農研機構 北海道農業研究センターでは日本で唯一テンサイの育種を行っています。一方さとうきびの生産地は、温暖な沖縄県や鹿児島県南西諸島。日本で作られているさとうきびは、農研機構 種苗管理センターの元だね(原原種)から作られています。テンサイとさとうきびについて、農研機構の取り組みを動画でご覧ください。

テンサイ育種の一年

https://youtu.be/gy-TgCyzxM0

砂糖の原点!さとうきびの原原種ってなに?

https://youtu.be/zIkTX7VLbGo

餌探しを「すぐにあきらめない」天敵昆虫を育成 -「みどりの食料システム戦略」推進への貢献に期待-

世界の農作物の総生産のうち、約16%が害虫などの有害動物によって損失するとされています。現在の害虫防除は化学農薬が主体ですが、これに頼らない防除技術の一つが天敵を用いた生物的防除法です。現在、複数種の害虫をたくさん食べ、害虫密度が低くても粘り強く探索し、低温条件など天敵の活動に適さない環境下でも働く天敵の開発が進められています。農研機構は、施設野菜類の重要害虫アザミウマ類※1の天敵として利用されている「タイリクヒメハナカメムシ」※2を対象に、長い時間にわたって害虫を粘り強く探索して捕食する、すなわち「すぐにあきらめない」性質を有する系統を選抜・育成することで、防除効果を高められることを明らかにしました。本成果は今後、これまで天敵利用が難しかった作物や栽培環境など多くの場面で有効な天敵の選抜・育成に応用され、「みどりの食料システム戦略」の推進に貢献することが期待されます。

1 アザミウマ類

アザミウマ目に属する体長1~2mmほどの細い体型の昆虫で、化学農薬に対して抵抗性を発達させやすい。多くの園芸作物などを吸汁し、ウイルス病を媒介することで作物に被害を及ぼす農業害虫。

2 タイリクヒメハナカメムシ

ハナカメムシ科に属する体長2mmほどの昆虫で、害虫であるアザミウマ類を食べる有力な天敵。国内での土着種であり、2001年に生物農薬として登録され、ピーマンやナスなどで使用。

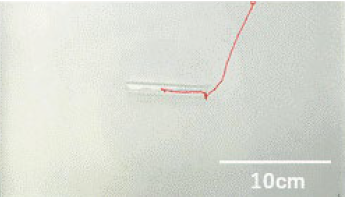

タイリクヒメハナカメムシの成虫

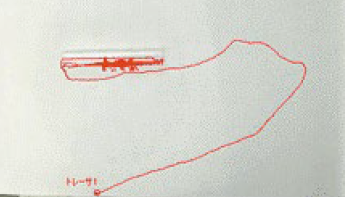

タイリクヒメハナカメムシにおいて餌探索をあきらめるまでの時間が短い個体(図B)と長い個体(図C)の活動の軌跡

農研機構は4月16日(火曜日)に第3回NARO食と健康の国際シンポジウム"FERMENTATION(発酵) -Technology and Health-"を開催しました。

世界的に関心が高まっている「発酵」をテーマに、先端技術による食品産業イノベーションの可能性について国際的な視点で議論しました。今後、シンポジウムアーカイブのオンライン配信を行います。配信日やプログラムなどの詳細は、シンポジウム特設サイトをご覧ください。

収穫時の低温は冷凍ブロッコリーの軟化を引き起こす

-冷凍ブロッコリーの食感改善に向けて-

近年、生活様式の変化を背景に冷凍野菜の需要は増加し続けていますが、野菜類は冷凍によって組織が軟化しやすく、品目によっては解凍後の食感低下が問題となっています。同じ野菜でも品種や生育段階の違いで、解凍後に食感などの品質が異なることが経験的に知られていますが、その詳細なメカニズム・要因は不明です。農研機構と株式会社ニッスイは、品種や収穫時のサイズに関わらず、気温が低い時期に収穫したブロッコリーほど、冷凍加工後に解凍した際の組織軟化が大きいことを発見しました。解凍後の軟化は食感の低下を引き起こすため、気温の低い時期を避けて収穫することが冷凍ブロッコリーの食感の向上及び品質の安定化につながると考えられます。

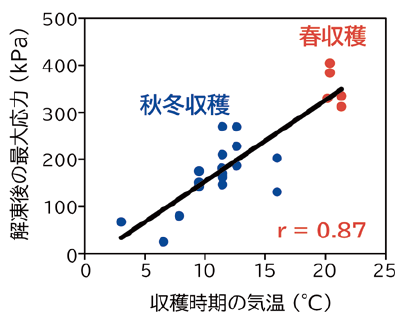

収穫時期の気温が低いほど、解凍後の最大応力※は小さくなり、軟化しやすくなる

ブロッコリーの最大応力と収穫時期の気温の関係

(収穫時期の気温は収穫4日前から収穫日までの気温の平均値。rは相関係数を示す)

最大応力

単位面積当たりにかかる荷重(応力:圧縮試験で力がかかったときに物体に生じる抵抗力)の最大値のことです。本研究では、ブロッコリーの食感の指標として用い、この値が高いほど硬いと定義しています。

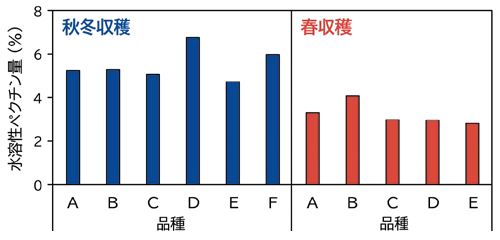

気温の低い秋冬収穫の方が水溶性ペクチンが多い → 軟化

生鮮ブロッコリーの全ペクチン量に対する水溶性ペクチンの割合

(ペクチン量はガラクツロン酸量として定量。花蕾径15 cmのブロッコリーのみで比較)

編集後記

普段は目にすることのない、農業の研究開発の現場。取材を通して知ったこと、感じたことを、農研機構に入構したばかりの新米広報部員「なろすけ」くんが綴ります!

日々の「おいしさ」を支える、食のプロ集団に感謝!

3度の食事と3時のおやつが一番の楽しみ!な僕。朝起きてまず考えるのは朝ごはんのことです。今回の取材では、そんな日常生活に欠かせない「おいしい」食事の裏側に迫りました。官能評価では、食品の味の特徴をプロフェッショナルに分析。昨日食べた甘くておいしいお米も、丁寧に品質を調査したからこそ生まれた味わいだったかもしれません。その他にも、塩味は錯覚で強く感じられる話や、味と香りの関係性など、新たな発見ばかり。毎日のおいしい時間は、食の研究を極めるプロたちに支えられていると知って、より一層食事が楽しみになりました!