動力散布機の分かりやすさ向上について

R1年8月 菊池豊

今頃は防除や追肥作業の最盛期ではないでしょうか。これらの作業でよく使われる背負型の動力散布機や動力噴霧機などは、安価で幅広い条件で手軽に使用できることから、戦後に開発されて以来(図1)、幅広く普及しています。しかも、だれでもホームセンターやネットショッピングで購入可能です。そのため、動力散布機や動力噴霧機について初心者も使いやすく安全に使用できるようユニバーサルデザイン(UD)視点から改良研究を行いました。今回はその一部を紹介します。

図1 昭和20~30年代の背負型動力散布機(とかち農機具歴史館所蔵)

市販機の取扱性調査をしたところ、「オイルの混合比が分からない」、「字が見にくい」、「レバーが分からない」、「調節位置が分からない」などの意見が多数寄せられました。実際に、レバーの名称の記載がないものや「燃料にオイルを混合する」、「チョークを操作する」、「スロットルレバーを調節する」など他分野の機械にはない操作もありました。

人間工学の分野では、人間は体内で「認知・判断・操作」のプロセスをこなしながら機械を操作しているといわれています。しかし、操作表示が不十分であると開発者が「このように操作して欲しい」という意図が使用者へうまく伝わらず「認知・判断」時にヒューマンエラーを起こし誤操作につながる可能性があります。UDでは、使用者の感覚や認知機能に配慮して文字の大きさ、色、コントラスト、レイアウト、道理に合った手順、図記号などを製品に作り込むことが推奨されています。

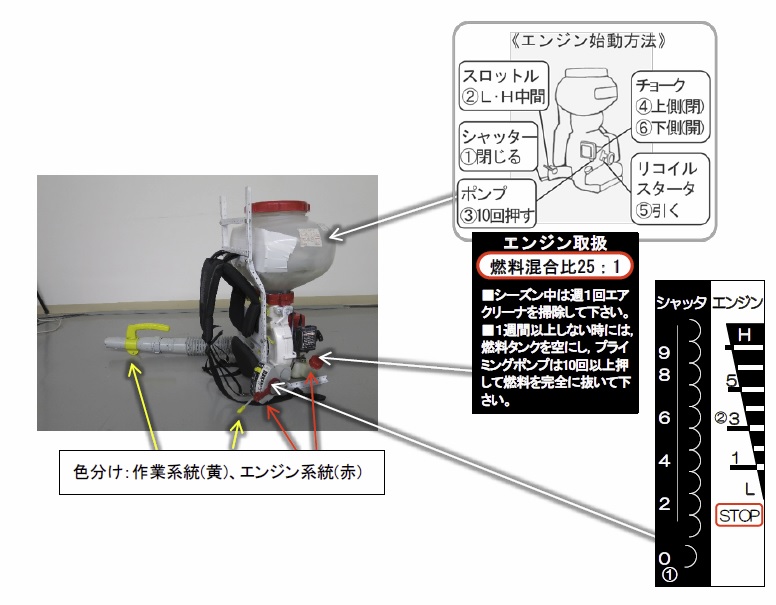

そこで、実用的に改善するために機械全体のデザインを生かしつつ、「各レバーを見つけやすく、調節位置を分かりやすく表示すること」をコンセプトにしました。具体的には、各レバーを見つけやすくするために、操作系統別に色分けしたり、レバー近傍に目印を貼り付けたり、全体の模式図を記載しました。調節位置を分かりやすくするために目盛、調節位置の表示を大きくしたり、模式図で操作をイメージしやすくしたり、定量的かつ簡潔な文章表現で読みやすくしました(図2)。これらの改良によって取扱性が改善されました。デザイン性も向上したと自負しています。この考えの一部を取り入れた機械が市販されています。

図2 改良モデル

最近は、人生100年時代、農福連携など話題になりますが、多くの方が末永く快適、安全に農作業できることを期待しております。

研究内容の詳しくは、以下のHPをご参照下さい。

https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/files/am_report_no2_p1-18.pdf

https://www.naro.go.jp/project/results/laboratory/narc/2014/narc14_s31.html