特集1

花の魅力を高める研究

私たちの心や暮らしに豊かさをプラスしてくれる美しい花々。

種類や品種、日持ち、色、花型、香りといった花き※1の個性は花の魅力でもあります。

この特集では、市場や消費者が求める花きの魅力に関わる「日持ち」や「香り」について、どのような研究が農研機構で行われているかをご紹介します。

※1 花き : 観賞用に使われる植物。出典「花きの現状について」(農水省、令和2年11月)

~良日持ち性のダリアが誕生~ 「日持ち」

優れた日持ち性の新品種 エターニティシリーズ

ダリアは人気の切り花ですが、日持ちが短いという欠点があり、長年改良が望まれていました。農研機構では、2014年から6年の年月をかけて、良日持ち性ダリアの新品種育成に取り組んできました。

エターニティトーチ

オリンピックの聖火のような花色、花型であることから命名しました。安定した良日持ち性を示し、花径※2が大きく豪華な花型で観賞性が高く、露心※3がほとんど発生しません。「黒蝶」に似たセミカクタス咲き※4の花型です。

※2 花径 : 自然開花状態での花の寸法

※3 露心 : ダリアの花を構成する2種類の小花のうち、舌状花が減少して、中心の管状花がむき出しになること。切り花としての評価は下がる

※4 セミカクタス咲き : 花弁の先端に向かって花弁が外側に反っている花型

エターニティルージュ

口紅のような赤色であることから命名しました。3品種中で最も優れた日持ち性を示し、早生で生産性に優れます。くすみのないきれいな赤色の、花型が整ったフォーマルデコラ咲き※5で、切り花にボリュームがあります。

※5 フォーマルデコラ咲き : 幅の広い舟形の花弁が幾重にも重なるダリアの代表的な花型

エターニティロマンス

きれいな桃色花色から永遠の恋という意味が込められています。優れた日持ち性を示し、桃色品種としては花径が大きく、ボリュームのある切り花となります。また、早生で生産性に優れます。

Q&A エターニティシリーズについて聞きました

Q. ダリアの日持ち性の研究を始めたきっかけを教えてください

長年、カーネーションの病害抵抗性と良日持ち性について研究していました。

2014年に新しい育種研究を立ち上げる際、当時、ダリアの普及には日持ちが一番の課題となっていたことから、品種改良に取り組むことにしました。

Q. どのように改良したのですか

ダリアの日持ち性には遺伝的に品種間差があることがわかったので、日持ちが悪いダリアから良いダリアまで22品種間で交雑を行い、日持ちの良いものを選抜し、交配を繰り返しました。これはカーネーションで確立した育種方法です。ただ、ダリアの人工交雑の手法はわからなかったので、著名な育種家の方々に情報をいただき、試行錯誤しながら研究を進めました。2014年12月に花き振興法※6が施行され、2015年から花きの委託プロジェクト研究の一つとして「ダリアの日持ち性の改良」がスタートしました。

Q. プロジェクトはどのように進められたのですか

農研機構は育種で日持ち性の改良を行い、研究3年目からは栽培地による日持ちの違いを調べるために、秋田県・奈良県の試験場の研究者と共同で日持ち性の改良に取り組みました。2019年には、最終的な品種候補を5つに絞り、全国5カ所(秋田県・奈良県・高知県・宮崎県・農研機構(つくば))で栽培試験を行い、どこの場所で育てても日持ちが良く、切り花本数も得られ、花もきれいな3品種がエターニティトーチ、エターニティルージュ、エターニティロマンスと名付けられ、品種登録出願されたのです。

Q. 次の目標はありますか

日持ち性改良に成功し、新しいダリアが市場に出回る日もそう遠くはないですね。

さらに日持ち性を向上させ、輸出にも向くダリアを育成したいと思っています。

※エターニティシリーズが切り花として流通するのは2022年秋頃の予定です。

日持ち試験中のエターニティシリーズ。

手のひらと比べると花径の大きさがわかる

一般品種(左)と良日持ち性品種

エターニティロマンス(右)の日持ち性の比較

一般品種(左)と「エターニティロマンス」(右)を同じ日に収穫して、抗菌剤液に生けて日持ちを比較した実験例です。一般品種「ポートライトペアビューティ」の日持ちは5日ほどでしたが、「エターニティロマンス」の日持ちは約10日と2倍長く持ちました

農研機構 野菜花き研究部門

花き遺伝育種研究領域 品質育種ユニット

ユニット長 小野崎 隆 (ONOZAKI Takashi)

※6 花き振興法 : この法律は、「花きの生産者の経営の安定、花きの加工及び流通の高度化、花きの輸出の促進、公共施設及びまちづくりにおける花きの活用等の措置を講じ、もって花き産業の健全な発展と心豊かな国民生活の実現に寄与」することを目的に策定された

- エターニティシリーズ参考URL

こぼれ話1

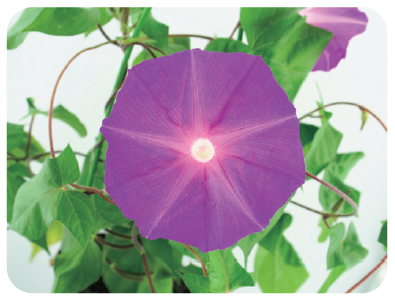

アサガオで発見!

花の寿命を調節する遺伝子

農研機構は、国立大学法人鹿児島大学と共同で、アサガオの花の寿命を調節する遺伝子(EPH1)を2014年に発見しました。ユリなどの主要な切り花の老化にも同様の遺伝子が関与している可能性があり、花の日持ちを延ばす新技術の開発につながると期待されます。

- アサガオ参考URL

~花の魅力、香りの探究~ 「香り」

「香り」は花の魅力の一つです。

農研機構では、花が香る仕組みを解明し、その成果から花の香りの強弱の調節や香りの強い花、香りが長く持つ花などを作り出す研究を行っています。

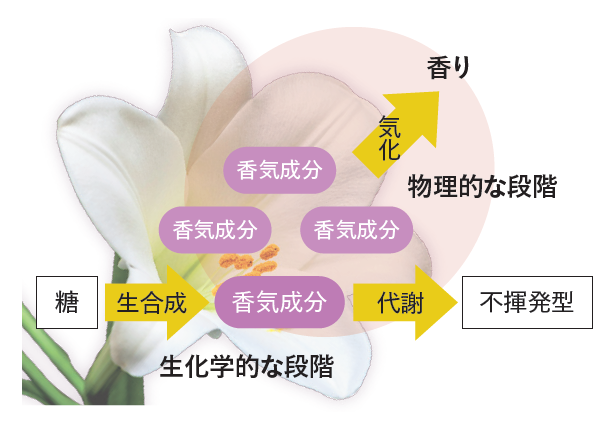

花が香る仕組み

花が香る仕組み(図)には、大きく分けて香気成分※の生合成、代謝、気化が関わっています。花の中で生合成された香気成分は、花の外に気化することではじめて「香り」となります。また花の中の香気成分は、気化できない不揮発型(配糖体など)に代謝される場合もあります。花が香る仕組みには、生化学的な段階に加え物理的な段階が存在するため、大変複雑です。

花の香りはどうやって測る?

花に袋などをかぶせて密封し、香りを吸着する器具を使って香りを採取します。採取された香りの成分は、ガスクロマトグラフ質量分析計という精密機器で測定し、どのような成分がどのくらい入っているか調べます。

花の香りは変化する

花の香りは開花段階で変化します。開花したての花はフレッシュな香り、次第に甘く強くなり、萎れる頃には香りは弱くなります。また、1日のうちでも変わります。例えばユリは、夜にかけて香りが強くなります。花の開花段階や時間を変えて、香りを嗅いでみてください。

※香気成分 : 揮発性物質のうち、香りを有するものをいう。花の香りは通常多数の香気成分で構成されている

「花きの香り百科事典」

農研機構の研究で得られたデータを基本として品目・品種ごとに香りの特徴について記載されています。

- 「花きの香り百科事典」参考URL

Q&A 香りの研究について聞きました

Q. 取り組んでいる香りの研究について教えてください

ペチュニアを用いた花が香る仕組みについての基礎的な研究、それを応用して、ユリのような強い香りを抑える研究に取り組んできました。今は、花の良い香りを長持ちさせる研究や、販売に利用できるような研究を進めています。

Q. なぜ花の香りを長持ちさせる研究をしているのですか

新鮮な切り花はよく香ります。しかし、生産者から消費者の手元に届くまで日数がかかるので、切り花の香りを長く持たせるのは難しいのです。香りを長持ちさせることで花の魅力がより高まり、消費拡大につながるものと期待しています。

Q. どのように研究を行っているのですか

研究材料の花は、温室で栽培したものや、生産者や市場から購入したものを使っています。香りの分析は当ユニットで行っていますが、部門内の他のユニットや機構内の他部門、地方公共団体の研究所などと協力して研究を進めています。また、花きの生産者や販売者の方にお話を伺いながら、現場に何が必要か常に探っています。

Q. 花以外の香りの研究もするのですか

イチゴの香りについても研究しています。「かおり野」というイチゴの香りには、フリージアなどの香気成分の一つである「リナロール」が含まれています。

※リナロール...穏やかなフローラルな香気

Q. 研究成果の先にどのような夢がありますか

消費者の方に香りで花を選んで買ってもらえるようになればいいなと思っています。香りにこだわった花の生産者や販売者はまだレアな存在です。香りが花の消費拡大につながるよう、香りの魅力を発信していきたいと思っています。

農研機構 野菜花き研究部門

花き生産流通研究領域 品質制御ユニット

ユニット長 大久保 直美 (OKUBO Naomi)

こぼれ話2

「花いっぱいプロジェクト2021」

農林水産省は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で需要が減少している花きの需要を喚起するため、「花いっぱいプロジェクト2021」を開始しました。

2020年の「花いっぱいプロジェクト」に農研機構も参加しました。

様々な産地で育てられた花を飾りました