NARO Topics

【なろトピックス】では、農研機構の旬な情報や注目のアレコレを紹介します。

専門家やAIとの連携により生産者支援を実現するデータ駆動型「遠隔営農支援プロジェクト」の開始

農研機構とNTT東日本、NTTアグリテクノロジーは共同で、農研機構の専門家が有する知見や農業データ連携基盤「WAGRI」※とNTT東日本およびNTTアグリテクノロジーが有する、ICTを活用した遠隔営農支援の実績やノウハウを踏まえた仕組みを組み合わせることで、データ駆動型の「遠隔営農支援プロジェクト」の全国展開を進めます。最初の実証地として、この取り組みの契機となった株式会社みらい共創ファーム秋田のほ場でタマネギの生産における遠隔技術指導を行います。

※WAGRIとは : 農研機構が運営している気象や農地、収量予測など農業に役立つデータやプログラムを提供する公共的なクラウドサービス。

専門家がコックピットから大潟村のタマネギ生産者に栽培について助言

2023年6月6日の東京・秋田大潟村

2元記者会見の様子

NARO CHANNEL

動画で見る「害虫対策」

農林水産省が策定した「みどりの食料システム戦略」では環境負荷軽減のため化学農薬を使わない害虫防除が求められます。まずは害虫のことを知ることが対策に繋がります。

農業害虫飛来予測システム

日本には海外から多くの長距離移動性の農業害虫が飛来してきます。農研機構が開発した特殊な電波を発するレーダーは、日本の上空を照射することで、農業害虫の種類や飛来源の特定、行き先の予測などを行います。これにより農作物が被害に遭う前に適切な防除を行うことができます。イネウンカ類の飛来予測システムは実運用されており、他の害虫についても研究を進めています。

虫の習性を利用して害虫退治する研究

害虫を退治するために、農薬が使われますが、農薬をまくのは手間がかかり、最近は農薬が効かない害虫も次々に出現しています。

そこで農研機構では、天敵を利用したり、光やにおいに対する虫の習性を利用して、害虫を退治する方法を考えました。飛ばないナミテントウ、紫の光を好むカメムシ、コウモリの超音波を嫌うガなどが登場します。

プレスリリース

昆虫の力を借りて食品廃棄物の臭気を抑える技術を開発

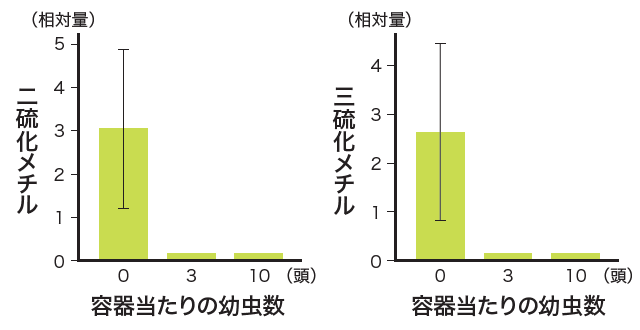

食品廃棄物の処理が社会問題になっています。農研機構などはアメリカミズアブ※幼虫の腸内細菌叢を含んだ飼育残渣を食品廃棄物に加えることで、食品廃棄物が発生する臭気を抑える技術を開発しました。食品廃棄物でミズアブを飼育すると腐敗時の悪臭成分の代表である二硫化メチルおよび三硫化メチルが大きく減少し、食品廃棄物内で増殖する細菌の種類も大きく異なることを発見しました。本技術の普及により、食品廃棄物処理の臭気の問題が改善することから、日本において処理プラントの設置が促進されることが期待されます。

※アメリカミズアブ : ハエ目ミズアブ科の昆虫で成虫は体長15~20mm、幼虫は体長20~28mm。現在は世界各地に分布し、日本では本州、四国、九州等で自然繁殖しています。幼虫は草や果実、動物の死体や糞などの腐敗有機物を食べるため、家庭の生ごみやコンポストから発生することもあります。

アメリカミズアブの幼虫(左)、蛹(中央)、成虫(右)。Scientific Reports 13:4297 (2023)より。

容器当たりの幼虫数と二硫化メチル(左)、三硫化メチル(右)の発生量の関係

プレスリリース

ダリアエターニティシリーズの新品種

「エターニティピーチ」、「エターニティシャイン」

ダリアは、大きさや花型のバリエーションに富み、多彩な花色を有することから、人気の切り花品目として流通量が増加していますが、日持ちが短いという欠点があります。農研機構では、2014年からダリアの日持ち性を向上させる研究に取り組んでおり、2020年には日持ち性に優れるダリア3品種を育成し、2022年秋から花き市場への出荷が始まっています。今回、これまでより日持ち性を向上させたエターニティピーチおよびエターニティシャインの2品種を追加育成しました。さらに、エターニティシャインは輸送時に花弁が落ちにくい特徴を持っています。これらの流通特性に優れた2品種は2024年夏以降に苗販売が開始される見込みで、2024年11月には花屋さんの店頭に並ぶ予定です。

「エターニティピーチ」

「エターニティシャイン」

プレスリリース

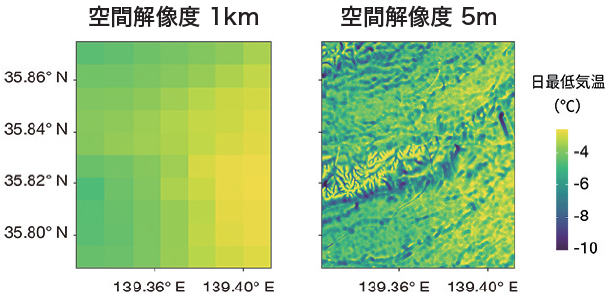

複雑な地形における日最低気温をピンポイントに推定

農研機構はこれまでに「メッシュ農業気象データ」※を開発し、約1kmのスケールで気象データを提供してきましたが、中山間地など複雑な地形の農地では夜間の放射冷却に伴う局所的な冷気流により、実際の気象データと異なる場合がありました。そこで、累積流量と放射冷却強度という二つの指標を用い、冷気流の変化を考慮して「メッシュ農業気象データ」の日最低気温を補正する手法を開発し、5mという非常に細かい空間解像度で最低気温を推定することが可能になりました。今後は本手法と従来の「メッシュ農業気象データ」を組み合わせて、任意の場所と日において最低気温のデータをピンポイントで提供できるシステムの構築を図り、果樹の凍霜害対策などに役立てます。

※メッシュ農業気象データ : 農研機構が開発・運用する気象データサービスで、気象庁のアメダスなどにより全国で観測される日別気象データを、約1km四方(基準地域メッシュ)を単位にオンデマンドで提供します。未来のデータもシームレスに得られるところが大きな特徴です。

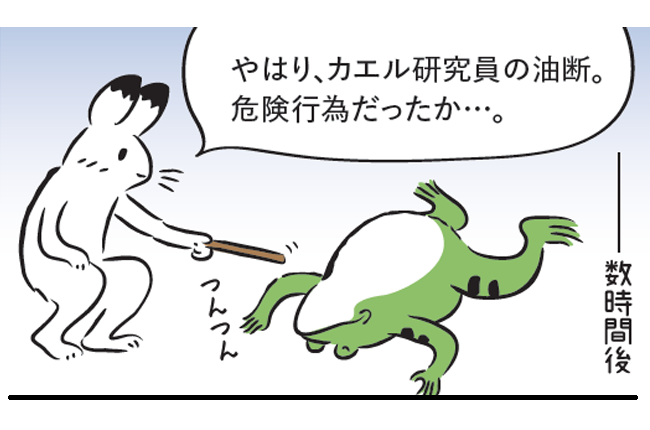

農研戯画

※利尿作用のあるアルコールは体内の水分を排出するので熱中症予防にはなりません!