NARO TOPICS

【なろトピックス】では、

農研機構の旬な情報や注目のアレコレを紹介!

PICK UP

「水稲乾田直播」

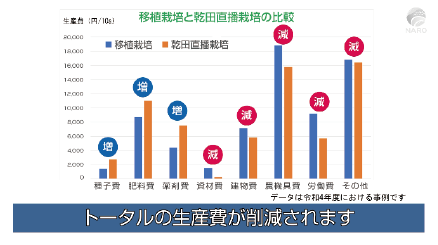

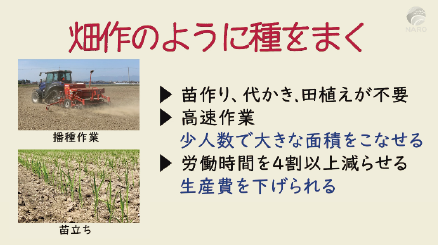

水稲乾田直播栽培とは、乾いた畑状態の田んぼに種をまいてイネを育てる技術です。苗作りや代かき、田植えが省けるので労働時間を大幅に削減できます。大規模水稲作の担い手のもとに農地が集中する傾向があり、作業の効率化が求められている中、乾田直播栽培の導入が課題解決に貢献することが期待されています。播種前後の機械作業の様子を紹介しているので、導入を検討する際の参考にしていただければと思います。

動画 : 西日本に広がる水稲乾田直播

-

詳しくはこちら

西日本に広がる水稲乾田直播

130thPROJECT

農研機構130周年記念プロジェクト報告

農研機構は令和5年度に、起源としている農商務省農事試験場設立(1893年)から130年の節目を迎えました。これを記念して、以下の記念行事を推進しています。

130周年記念シンボルマーク

130周年記念シンボルマークを制作しました。令和5年度はさまざまな場面で活用しました。

130周年記念誌を刊行

130周年記念誌「科学技術イノベーションで実現する食と農の未来」を刊行しました。

主な内容は、以下の項目です。

[Part1] 農研機構の戦略と取り組み

[Part2] 農業技術の発展における農研機構の貢献

- 農研機構HPで公開中!

130周年記念誌「科学技術イノベーションで実現する食と農の未来」

130周年記念シンポジウムを開催

130周年記念シンポジウムを開催しました(2023年9月20日)。各界から約350名のご出席を得て、農研機構理事から現在の農研機構の取り組みを紹介後、著名な講演者から今後の農研機構の進むべき方向性について提言をいただきました。

- 農研機構HPで公開中!

130周年記念シンポジウムを開催

「農研機構130周年特別展」を開催

「農研機構130周年特別展」を食と農の科学館(茨城県つくば市)で開催しています(2023年7月24日~2024年3月29日)。農研機構の起源となる農商務省農事試験場(1893年設立)の研究報告書第一号、人類を飢餓から救った小麦開発の原動力となった「小麦農林10号」の種子や、育種に関する資料、農研機構が国連食糧農業機関(FAO)と国際獣疫事務局(WOAH)から承認を受けて製造・備蓄をしている「牛疫ワクチン(レプリカ)」などを展示し、農業分野の研究の歴史を展示しています。

農研機構130周年特別展会場

農商務省農事試験場の研究報告書第一号

農研機構が製造・備蓄をしている

「牛疫ワクチン(レプリカ)」

AIを活用した「ばれいしょ異常株検出支援システム」の開発

-健全な種ばれいしょ生産の軽労化と技術継承を目指して-

種ばれいしょ生産は面積や生産者の減少が続いており、栽培技術の維持・継承や作業の軽労化が喫緊の課題となっています。農研機構は、種ばれいしょの安定供給を図る上で重要な工程である異常株の抜取り作業※をAIで支援するシステムの開発に取り組んでいます。本システムは北海道で生産量の多い「トヨシロ」「コナヒメ」「キタアカリ」を対象としており、Yウイルス病のモザイク症状や黒あし病の症状などを、動画をもとにAIが検出し、作業者に異常株の存在を知らせることで、これまで熟練者が時間をかけて判別していた作業を大幅に省力化できます。作業の軽労化・技術継承により、基幹作物であるばれいしょの種苗生産面積の回復や担い手不足解消へ貢献することが期待されます。

※抜取り作業

種ばれいしょの無病性を確保するため、ほ場の中を歩行しながら異常株を除去する作業。主にウイルス病や細菌病に感染した株が対象となるが、モザイク症状やれん葉症状の早期判定には多くの経験を要し、専門的な知見を備えた熟練作業者を必要とする。

ウイルス病感染株

(本システムにより検出した、れん葉モザイク症状)

自動検出プログラムを搭載したほ場管理車両

(異常株検出支援システム)

- 詳しい情報はこちら!

(研究成果) AIを活用した「ばれいしょ異常株検出支援システム」の開発

良食味多収水稲品種「にじのきらめき」を活用した再生二期作による画期的多収生産の実現

-輸出用米・業務用米生産への利用に期待-

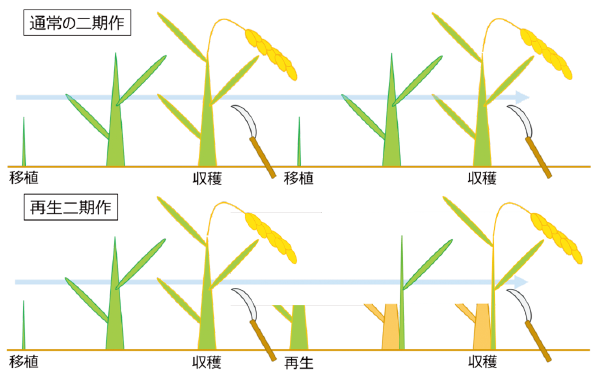

近年、地球温暖化の影響で国内においても春や秋の気温が上昇し、水稲の生育可能期間が長くなり、これまでよりも早い移植や遅い収穫が可能になってきました。農研機構は、「コシヒカリ」並の良食味性と多収性を兼ね備える育成品種「にじのきらめき」を用いて、福岡県内の試験ほ場で長い生育可能期間が必要な再生二期作※を行いました。苗を4月に移植し、地際から40cmと高い位置で一期作目を刈り取ることにより、切株に蓄積されたデンプンや糖等を利用することで「ひこばえ」の再生が旺盛になり、一期作目と二期作目の合計でおよそ950kg/10a(2か年の平均)の画期的な多収(福岡県の生産現場における平均収量は2021年と2022年の平均で482kg/10a)が得られることを明らかにしました。

※再生二期作

一期作目の作物を収穫した後に切株から出てくる「ひこばえ」を栽培し、二期作目の作物を収穫する二期作。

水稲の通常の二期作と再生二期作

(再生二期作は二期作目の育苗や移植が不要)

水稲収穫後の水田で見られる「ひこばえ」

2023年「農業技術10大ニュース」に農研機構の研究成果8課題が選ばれました!

「農業技術10大ニュース」は、毎年年末に、1年間に新聞記事となった農林水産研究成果のうち、内容に優れ、社会的関心が高いと考えられる成果10課題が、農業技術クラブ(農業関係専門紙・誌など30社加盟)による投票を得て選定され、農林水産省より発表されるものです。2023年は、果樹の促成栽培において資材被覆時期や加温開始時期の判断などの栽培管理を支援できる「果樹の低温積算時間表示システム」や、降雨後のほ場でも水稲の乾田直播作業ができる「畝立て乾田直播機」の開発、サツマイモ基腐病に強い抵抗性を持つサツマイモ新品種「べにひなた」の育成など、農研機構が関わる8課題が選定されました。

「果樹の低温積算時間表示システム」のWebトップページ

基腐病抵抗品種「べにひなた」

編集後記

普段は目にすることのない、農業の研究開発の現場。取材を通して知ったこと、感じたことを、農研機構に入構したばかりの新米広報部員「なろすけ」くんが綴ります! 彼が農業にのめり込む様子も見られるかも……?

土の魅力に迫る旅!

研究員のひたむきさに脱帽

小さい頃に泥遊びをして以来、普段触る機会がなかった「土」。一口に土といっても、硬さや水分量、栄養分、質などによって、さまざまな種類があるとは驚きです。これから土を見かけたら、どんな種類・状態なのか、ついつい考えてしまいそうですね。取材時には、大人の身長を優に超えるほど大きな土壌標本(土壌モノリス)を目の当たりにしました。その採取は想像するだけで大変そうでしたが、研究員の方は嬉々として採取に向かわれるそう。その熱量や探究心にあっぱれです! 奥がふか~い土の世界、今後も引き込まれる予感がします!