生物系特定産業技術研究支援センター

《こぼれ話65》輸出用サツマイモの腐敗低減技術を開発

2025年07月29日号

日本産のサツマイモ(かんしょ)は、甘みが強く高品質なため海外でも人気があり、香港やタイなどアジアを中心に輸出が伸びています。財務省貿易統計によれば、2024年におけるサツマイモ(加工品を除く)の輸出量は約7,400トン、輸出金額は約33億円となり、金額ベースでは直近10年間で約9倍に増えています。ただ、特に冬期の海上輸送中にサツマイモが腐敗するという問題があり(写真1。農研機構の調査によれば腐敗率は平均約25%)、大きな経済的損失とフードロスが発生していました。そこで農研機構を代表機関とする研究グループは、輸出事業者、生産法人などと連携して、輸送中の腐敗低減技術の開発に取り組み、高温キュアリング技術の実用化、腐敗リスクのあるイモを人工知能(AI)により除外する技術の開発等を行いました。2022年度には、宮城県から香港へ輸出する実証試験を行い、安定的に「腐敗率5%以下」とすることに成功しました。

写真1: 輸出先の国で確認されたサツマイモの腐敗の例

(写真、図は、いずれも農研機構提供)

各開発技術について、宮城県、福岡県、鹿児島県、宮崎県の事業者や公設試験場、東京大学、宮城大学と協力して実証試験を行い、高温キュアリングの詳細や導入事例については標準作業手順書(用語*1)として取りまとめ、2024年3月から提供を開始、技術の普及を進めています。

腐敗を起こす軟腐病と青かび病

サツマイモ輸送中の腐敗の主な原因はサツマイモ軟腐病(以下、軟腐病)とサツマイモ青かび病(以下、青かび病)です。軟腐病の病原菌はクモノスカビ等の糸状菌(かびの一種)であり、収穫や洗浄、調製時にできたイモの表面の傷口から侵入、外見上の異常は見られなくても数日の間に腐敗が進行します。発症したイモは軟化し、触るとスポンジのようになり(写真2)、軽いアルコール臭がします。青かび病も糸状菌による病害で、切り口や皮がむけた箇所等から感染し発生した白色のかびが時間の経過とともに青緑に変色する特徴があります(写真3)。どちらの菌も常在菌(*2)で様々な環境に胞子が存在し繁殖します。

写真2: 軟腐病が発生したサツマイモ(下)は

スポンジのような軟らかい状態になります

写真3:青かび病にかかったサツマイモ

サツマイモの輸出は、生産地からトラック等で輸出港近くの倉庫に運び、通関手続き後、船に積んで出港、輸出先の国に到着後、再び通関手続き後に荷を下ろし、現地の小売店等に引き渡します。日本から香港への輸出では、生産地での出荷から現地小売店への引き渡しまでに10~14日ほどかかり、この間に腐敗が発生する可能性があります。農研機構による2019~20年の輸出事業者などへの聞き取り調査では、冬期の輸送中の腐敗率は平均で約25 %に達しました。

熱帯原産で寒さに弱い特性

サツマイモは熱帯原産の作物で低温に弱く、一般的に降霜前までに収穫し、その後は貯蔵しながら翌年春から夏頃まで出荷されます。貯蔵に適した温度は13~14 ℃、湿度は90 %前後とされます。9 ℃以下の貯蔵では低温障害のリスクが高まり、15 ℃ 以上では発芽や発根、皮色の劣化など品質低下が起きます。乾燥にも弱く、湿度の低い環境での貯蔵はしおれや重量減少の原因となります。

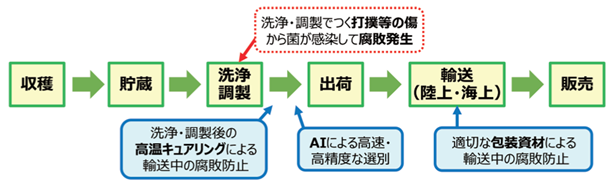

以上を踏まえて、研究グループでは輸出用サツマイモの腐敗を低減する技術として、サツマイモの出荷工程に沿って、洗浄・調製後の高温キュアリング条件の解明、AIによる高速・高精度選別技術の開発、輸送中の包装条件の解明を行い、実証試験によりその効果を確認しました。

出荷前に腐敗原因となるイモをAIで選別、除外

腐敗の発生は、収穫から販売までの間に乱暴な取り扱いをされて損傷したり、冬期に低温環境に置かれたりすることで助長されます。そのため、収穫~洗浄~輸送の過程で傷をつけないように丁寧に取り扱い、様々な腐敗防止策を施すことが重要となります(図1)。研究グループでは、現場で丁寧な取り扱いを実践するためのツールとして、イモの傷と腐敗リスクの関係が、写真を通して一目でわかるようにまとめた一覧表の「傷見本(きずみほん)」を作り、標準作業手順書に掲載しています。

図1:サツマイモの出荷工程と腐敗防止策の概要

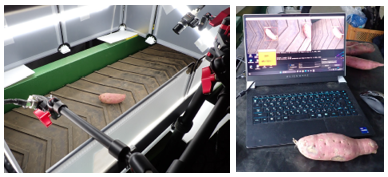

また、長期貯蔵や輸出の際の腐敗の発生を防ぐため、現場では出荷前にイモの形状、損傷程度を外観等から診断して選別し、腐敗するリスクの高いイモを箱から除外する方策が取られていました。この診断には豊富な経験や熟練が必要であることから、今回研究グループでは、AIによる画像解析技術でイモの損傷などを検知、高速・高精度で選別する技術を開発しました。

具体的には、まず腐敗の原因となるようなイモの傷をカタログ化し、大量の画像をAIに学習させます。その上で、ベルトコンベヤーに流したイモを工業用光学カメラ3台で撮影し、その静止画像から腐敗リスクが高いイモをAIが検知し、選別する装置を開発しました(写真4)。選別装置の試作機を用いて実証試験を行ったところ、1秒間に1本以上の速度、95%以上の精度で識別が可能でした。

写真4:腐敗につながる傷を検知するAIを開発。

AIによる選別で輸送中の腐敗を低減できることを実証しました

高温キュアリングで腐敗防止

腐敗防止の方策として、キュアリングという手法があります。キュアリングには「治癒」の意味があり、サツマイモの表面についた傷を治して菌の侵入を防ぐ技術です。一般的にはイモを収穫後の時期に、温度30~35 ℃、湿度90~99 %の環境に3~4日ほど置くと傷や表皮の下にコルク層が形成され、そこからの菌の侵入を防ぐようになるため、貯蔵中の腐敗防止を目的に行われてきたのが「キュアリング」の技術です。

研究グループは、輸送中の軟腐病、青かび病に対しては、出荷前の洗浄・調製後にイモを一定の高温・高湿度条件下に置くことで腐敗を抑制する「高温キュアリング」を実施することで安定した抑制効果が得られることを、様々な条件で実験を繰り返し実証しました(図1、写真5)。高温キュアリングの具体的な実施条件は標準作業手順書に掲載されています。また、包装資材を用いて輸送する際は、包装資材に一定の酸素透過性があり、嫌気状態になりにくい素材を使うことで高温キュアリングの効果を損なわず輸送できることも確認できました。

写真5: 輸出実証試験で高温キュアリングを行っている様子

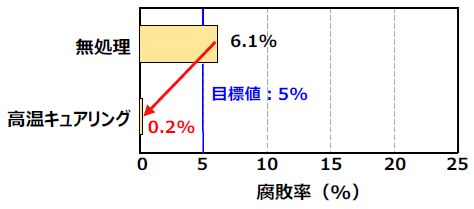

香港への輸出実証試験で、「5%以下」達成

2022年12月に、宮城県の生産法人から香港への輸出実証試験をしました。12月14日に生産地を出発、トラック輸送で翌15日に東京港倉庫に到着、温度管理のできるコンテナに積み込み、17日に東京港を出港、27日に香港港に到着、翌28日に香港の現地業者が検品をしたところ、無処理のイモの腐敗率が6.1 %だったのに対し、高温キュアリングを施したイモの腐敗率は0.2 %でした(図2)。同生産法人は2022年11月~23年3月に15回、計約60トンの輸出を行い、「腐敗率5%以下」を達成しました。翌23年度も、腐敗率は平均して5%以下で大きな問題はないという報告がきています。

図2: 香港への輸出実証試験の結果(2022年度冬期に実施)

標準作業手順書で全国へ普及図る

研究グループは、様々な実証試験を通して確立した腐敗防止策を標準作業手順書にまとめ、2024年3月から、国内の生産者(法人)、輸出事業者等に提供を開始しました。25年5月末までに約100冊が配布され、事業者等への普及が進められています。この防止策が広く活用されるようになれば、国産サツマイモの輸出拡大、フードロス削減、輸出先での日本産農産物の品質への信頼向上に貢献することが期待できます。

研究代表者の農研機構九州沖縄農業研究センター・西場洋一さんは「日本産のサツマイモは海外でも大変人気がありますが、輸送中に腐敗を出してしまうと経済的な損失だけでなく、海外の取引先との信頼関係も損ねることになります。サツマイモはデリケートな作物ですので、できるだけ丁寧に扱うことを心掛けていただくとともに、輸送中の腐敗でお困りの際は標準作業手順書を参考にしていただき、また農研機構にご相談いただければと思います」と話しています。

用語

*1 標準作業手順書 正式には「輸送中のかんしょに対する腐敗防止方策標準作業手順書」(写真6)で、国内の生産者(法人)や輸出事業者が国内で生産したサツマイモに対して技術を使用する場合に配布(郵送)します。取得するためには農研機構との間で標準作業手順書の利用に関する誓約書を取り交わす必要があります。申し込み申請フォームは(https://sop.naro.go.jp/document/detail/105)。

写真6:標準作業手順書

*2 常在菌 植物の表面など、様々な環境に常に存在する微生物で、野菜の場合、葉や茎、根の表面などに様々な種類の常在菌が付着しています。

事業名

戦略的スマート農業技術等の開発・改良

事業期間

令和4年度~令和5年度(2年間)

課題名

輸出拡大に直結する青果用かんしょの出荷工程における腐敗低減技術の開発

研究実施機関

農研機構(九州沖縄農業研究センター、中日本農業研究センター)=代表機関、宮崎県総合農業試験場、東京大学、宮城大学、九州農水産物直販株式会社、株式会社やまもとファームみらい野、有限会社南橋商事

こぼれ話は順次英訳版も出しています。英訳版はこちら

https://www.naro.go.jp/laboratory/brain/english/press/stories/index.html