生物系特定産業技術研究支援センター

《こぼれ話66》国産広葉樹材を家具・内装材に利用する技術開発

2025年09月09日号

国内の家具・内装材メーカーでは、かつては国内の天然林由来の広葉樹材を原料としてきましたが、過剰な伐採により国内での入手が困難になったことから、東南アジア、中国、ロシア、北米、欧州などから原料を輸入し、現在では8割以上を輸入広葉樹材に依存しています。しかし、世界的な資源量の減少や新興国の購買力向上、近年の円安などの影響により輸入広葉樹材の価格高騰が続き、調達が困難になってきています。

こうした状況の中で、多くの家具・内装材メーカーは国内の広葉樹資源の活用を検討しています。特に成長が早く樹齢20年程度で家具・内装などの用材として利用できる早生広葉樹や、これまで雑木として扱われてきた未活用広葉樹の活用が注目されています。しかし、輸入広葉樹材ならば、規格化された寸法で品質が担保された板材が入手できるのに対し、国産広葉樹材では、そのような品質基準が整備されていませんでした。

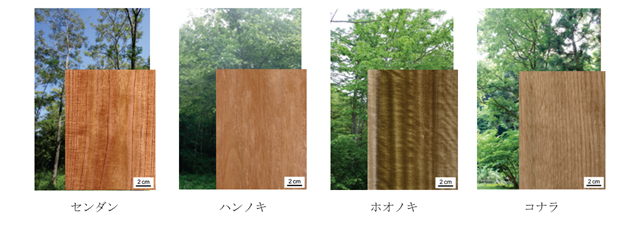

今回、紹介するのは森林研究・整備機構森林総合研究所を代表機関とする研究グループが、国産の未活用広葉樹材を家具・内装材として利用するための技術を開発し、製品として利用する際の品質を担保する基盤整備に取り組んだ研究です。まず未活用樹種のうち事前調査の結果、有望と考えられたセンダン、ハンノキ、ホオノキ、コナラの4樹種(写真1)について、材質・物理特性、加工特性、乾燥スケジュールに関するデータを測定、蓄積し、家具・内装材の製造業者が実際に製品を作る際に利用しやすいように、データ集を作成し、森林総研のホームページで公開しました。

(写真2、https://www.ffpri.go.jp/pubs/chukiseika/5th-chuukiseika27.html)

写真1:未活用広葉樹4樹種の樹形と板材表面

=森林総合研究所提供

写真2:4樹種の利用に向けてのデータ集

=森林総合研究所提供

用途に合わせ樹種ごとの品質基準を検討

日本の森林面積の約半分は広葉樹で蓄積量(用語*1)では約16億 m³ の資源があります。林野庁によると2022年3月末時点のまとめでは、年間の国産広葉樹材の供給量は約250万 m³ ありますが、大半は製紙用の木材チップで、家具などの製品用途は4.3%の10.6万 m³ に過ぎません。その理由として、国内の広葉樹資源は少量多樹種であり、まとまった量を集めるのが難しい、広葉樹を製材できる製材所は少なく偏在している、径(*2)が細く曲がりや欠点も多いため使いにくいことなどが挙げられます。

そうした中、研究グループは、輸入広葉樹材であれば家具・内装材製造業者が規格化された寸法で品質が担保された板材を入手できるのに対して、国産広葉樹材の場合、用途に合わせた品質基準がなく、これが国産広葉樹材の流通・利用に極めて高い障害となっていることに注目しました。

研究グループは、国産広葉樹材を利用する現場での品質評価の実態を把握するため、全国各地で聞き取り調査を行うとともに、センダン板材サンプル20枚を作製し、福岡県大川地域と岐阜県飛騨地域において実務者による品質評価試験を実施しました。供給者(製材業者、木材流通業者)と需要者(家具製造業者)で評価にずれがあり、両者に共通の品質基準を整備することが重要であることが分かりました。

これらの結果を踏まえ、研究グループでは、センダンをモデルケースとして、板材の供給者と需要者が取引の際、共通の品質基準として参照できるグレーディング(*3)基準の試案を作成するとともに、福岡県大川市の製材所でセンダン丸太46本を製材して得られた545枚の板材について、丸太の製材から乾燥、板材のグレーディング、家具製造業者への試験販売、家具製造までの実証試験を行い、実務に生かせる技術開発に取り組みました。この実証試験の結果をパンフレットにまとめ、森林総合研究所のホームページで公開しました。

(写真3、https://www.ffpri.go.jp/pubs/chukiseika/5th-chuukiseika29.html)

写真3:センダン板材のグレーディングの試み

=森林総合研究所提供

家具・内装材利用に必要な技術の開発

国産広葉樹材を家具・内装材として利用するには、丸太から板材までの加工技術、板材から製品に加工するまでの利用技術の確立が必要です。このうち前者については、製材・切削加工、乾燥技術が含まれます。製材・切削加工としては、丸太を製材する際の帯鋸(おびのこ)切削(*4)、プレーナー(自動かんな盤)による平面切削加工、コンピューター制御によるルーター(*5)での型削り加工における特性を明らかにしました。また、木材に割れや狂いなどの損傷が出ないよう乾かす乾燥スケジュールを開発しました。

板材から製品に加工するまでの利用技術としては、塗装、接着、集成加工、曲木加工に関する技術開発を行いました。家具・内装材に使用する木材は、塗装により意匠性を高め、高級感のある仕上がりが求められます。木材は樹種ごとに微細構造が異なるため、樹種ごとに最適な塗装条件を整備しました。また製品が一定の強度基準を満たすような接着・接合技術も開発しました。

生育年数の短い、直径の小さな小径広葉樹材を利用するには、乾燥に伴う反り・変形を抑制する技術や小角材を集成して板材を作る技術も必要です。集成は従来、同一樹種で行われていましたが、国産広葉樹材は同一樹種を確保することが量的に難しいため、異樹種による集成技術も開発しました。

椅子の背などに使われる曲木加工では、初期含水率、蒸煮軟化、乾燥、引っ張り及び圧縮によって生じる不良形態などを解明しました。4樹種について椅子を試作(写真4)し、その椅子を用いて、日本工業規格に定められている強度・耐久試験、落下試験を実施するとともに、最終的に座面を固定したまま背板に加重をかけ続ける破壊試験を行い、家具用材としての安全性を確認しました。

写真4:未活用広葉樹材を使った椅子(左からホオノキ、センダン、ハンノキ、コナラ)

=飛騨産業株式会社提供、同社製

試作品の作製、嗜好調査

塗装、接着、ルーター加工の研究成果を活用して、スマートフォン用スピーカー(写真5)、けん玉などを試作し、WOODコレクション(モクコレ)2024Plus(2024年12月、東京)に出展して、来場者の意見を聴きました。

写真5:スマートフォン用スピーカー(オイル仕上げ)

=山形県工業技術センター提供、株式会社ウッド・マイスター製

スマートフォン用スピーカーでは、4樹種ともルーター加工による想定通りの曲面仕上がりが得られ、塗装ではウレタンクリア塗装仕上げの滑らかな手触り感、オイル仕上げの木材の感触を活かした仕上がりがそれぞれ好評でした。樹種では独特の淡い緑色を呈するホオノキの人気が最も高い結果となりました。

折りたためるスタッキングテーブルも試作し、異樹種接着集成材の「コナラ+センダン」「ホオノキ+ハンノキ」の2種類を展示(写真6)したところ、木目の目立たないストライプ調の「ホオノキ+ハンノキ」の方が好評を得ました。

写真6:試作したスタッキングテーブル(左=コナラ+センダン、右=ホオノキ+ハンノキ)

=岐阜県生活技術研究所提供、加子母森林組合製

曲木加工による4樹種の椅子(写真4)について、2024飛騨の家具フェスティバル(2024年10月、岐阜県高山市)、モクコレ2024Plus(2024年12月、東京)、国産広葉樹活用サミット九州2025in大川(2025年1月、福岡県大川市)に出展し、来場者に対するアンケートを行ったところ、地域や展示会ごとの来場者特性を反映して、嗜好性(しこうせい)について多少の違いはあるものの、4樹種ともおおむね好意を持って受け止められました。

国産広葉樹の利用で地球環境の保全にも貢献

地域の未活用広葉樹を家具や内装材に活用する道筋ができれば、里山広葉樹林の再生、地域経済の活性化につながります。国内の広葉樹資源を活用することで、輸入広葉樹材への依存度を減らせれば、海外の森林生態系の保全や、輸送に伴う二酸化炭素排出量の減少などを通じ地球環境全体の保全にも貢献できます。

研究統括者の森林総合研究所の杉山真樹さんは「現在、里山林を中心とした日本国内の広葉樹林を有効に活用しようという気運が高まり、家具・内装材製造業者においても、輸入に頼ってきた木材原料を国産の広葉樹材に転換しようという動きが広がっています。産業界からの国産広葉樹材への期待は、世界的な資源の減少、輸入価格の高騰という外的要因によるところが大きいですが、逆に国産広葉樹材への転換に踏み出すチャンスだとも言えます。本研究が、国産広葉樹材利用拡大の一助となることを願っています。」と話しています。

用語

*1 広葉樹蓄積量 森林を構成する広葉樹の幹の体積の合計を指しますが、森林の中に生えているすべての広葉樹を計測することはできないので、実際には抽出調査や航空計測、衛星画像のデータなどから推定します。森林の資源量を示す指標の一つとして用いられます。

*2 径 木の太さを表す「径」は、通常、木の幹の直径を指します。人間の胸の高さにあたる位置(胸高)で測定することが多く、これを「胸高直径」と呼びます。この胸高直径を測ることで、木の太さを把握することができます。

*3 グレーディング 板材を一定の基準に従って等級(グレード)ごとに区分すること。

*4 帯鋸(おびのこ)切削 のこぎりの刃を有した帯状のブレードを回転させる帯鋸盤で素材を切削すること。小径材から大型素材まで、幅広い材料を製材、切削できます。

*5 ルーター 木材の面取り・ホゾつくり・溝切りなどを行う木工用の電動工具です。

本研究課題は、農林水産省が運営する異分野融合・産学連携の仕組み『「知」の集積と活用の場』において組織された「地域創生に資する森林資源・木材の需要拡大に向けた研究開発プラットフォーム」からイノベーション創出強化研究推進事業に応募された課題です。

『「知」の集積と活用の場』の URL は https://www.knowledge.maff.go.jp/

事業名

イノベーション創出強化研究推進事業【応用研究ステージ】(産学連携構築型)

事業期間

令和4年度~令和6年度

課題名

早生樹等の国産未活用広葉樹材を家具・内装材として利用拡大するための技術開発

研究実施機関

国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所(代表機関)、山形県工業技術センター、岐阜県生活技術研究所、福岡県農林業総合試験場 資源活用研究センター、飛騨産業株式会社

こぼれ話は順次英訳版も出しています。英訳版はこちら

https://www.naro.go.jp/laboratory/brain/english/press/stories/index.html