年度2019ステージ開発研究分野農業 (製糖用作物)適応地域九州,沖縄

キーワードサトウキビ、品種育成、多収、株出し、不良環境適応性

| 課題番号 | 26108C |

|---|---|

| 研究グループ | 沖縄県農業研究センター, 農研機構 九州沖縄農業研究センター, 鹿児島県農業開発総合センター, 国際農林水産業研究センター 熱帯・島嶼研究拠点 |

| 研究総括者 | 沖縄県農業研究センター 伊禮 信 |

| 研究タイプ | 育種対応型 |

| 研究期間 | 平成26年~30年 (5年間) |

| PDF版 | 生産環境の変化に対応した生産性の高いサトウキビ品種の育成 (439.9 KB) |

1 研究の目的・終了時の達成目標

サトウキビは、元来の厳しい自然環境からくる低い単収に加え、近年の異常気象、機械収穫の拡大、単収が低調な株出しによる栽培面積の増加等により、不作が続いている。それらの解決には、不良環境に対する適応性を強化し、それぞれの地域の生産環境の変化に適応する品種が必要である。また、そのような品種の速やかで確実な活用が要る。そこで、本研究では、不良環境適応性を強化し、生産環境の変化に対応した品種を目的に、種子島以南の南西諸島地域向けに2品種以上を育成し、うち1品種は3年以内に普及を図る。これにより、サトウキビの生産性向上と生産の安定化を促進し、地域の農業や経済、環境等への貢献していく。

2 研究の主要な成果

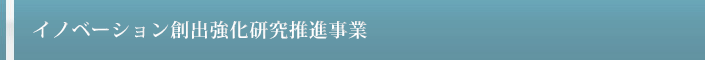

- 沖縄県全域向けの新品種「RK97-14」を育成し、普及を始めた (平成28年8月から普及開始、最終的な普及見込み面積は1,200ha) 。

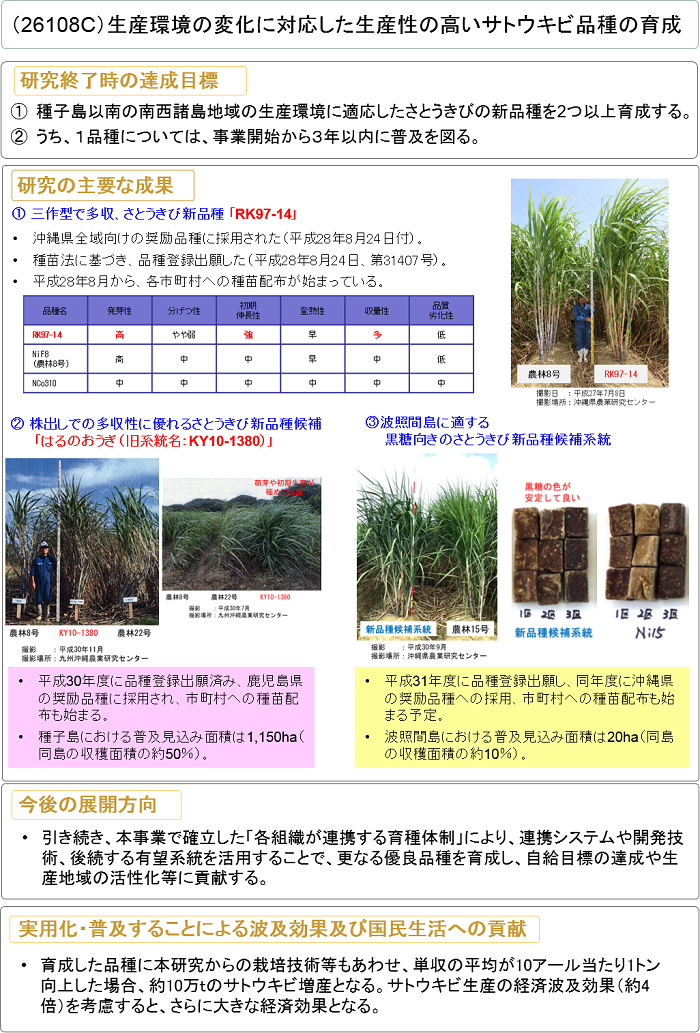

- 株出しでの多収性に優れる新品種候補「KY10-1380」を育成した。さとうきび野生種利用による世界的にもインパクトのある新品種となる。低温の厳しい種子島での安定生産に貢献する。

- 波照間島に適する黒糖向きの新品種候補系統を育成した。黒糖 (含密糖) を生産する地域に向けた国内初の新品種となる。黒糖 (含密糖) の高品質化と生産安定に貢献する。

- 新品種「RK97-14」の栽培マニュアルを作成し、配布した。

公表した主な特許・品種・論文

- 品種登録出願 第31407号 さとうきび「RK97-14」を品種登録出願 (H28年8月) (出願者名 : 沖縄県農業研究センター)

- 品種登録出願 さとうきび「はるのおうぎ (旧系統名 : KY10-1380) 」を品種登録出願中 (H31年3月) (出願者名 : 農研機構 九州沖縄農業研究センター)

3 開発した技術・成果の実用化・普及の実績及び今後の展開

- 新品種「RK97-14」は、沖縄県下で着実に普及してきており、29/30年期の収穫面積は283ha (県全体の2%) にまで拡大している。各地において多収性が評価されており、見込み面積 (県全体の約10%、1,200ha) に向け、さらに普及が進む見込みである。

- 株出し多収な新品種候補「はるのおうぎ (旧系統名:KY10-1380) 」は、鹿児島県熊毛地域 (種子島) の早急な生産性改善に向け、予定を大きく早め、H30年度内に品種登録出願した。鹿児島県奨励品種への採用、種苗配布等の準備も進んでいる。種子島における普及見込み面積は1,150ha (37年度、種子島全体の50%) 程度になり、今後、奄美以南へも適用拡大した場合、さらに大きな普及見込み面積となる。

【今後の開発・普及目標】

- 1年後 (2019年度) は、波照間島に適する黒糖向きの新品種候補系統を品種登録出願し、20haを目途に普及を開始する。2年後 (2020年度) は、育成した「RK97-14」や「はるのおうぎ」、「RK03-3010」の普及が進む一方、後続する有望系統 (RK10-29やRK10-33など) の各地での評価から新品種候補の選定が進む。

- 5年後 (2023年度) までには、後続する有望系統の中から、新たな新品種が2つ以上育成される。

- 引き続き、本事業で確立した「各組織が連携する育種体制」により、連携システムや開発技術、有望系統を活用することで、更なる優良品種を育成して普及を図っていくことにより。最終的には、自給目標の達成や生産地域の活性化等に貢献する。

4 開発した技術・成果が普及することによる波及効果及び国民生活への貢献

- 育成した品種が普及見込み面積に達し、本研究からの栽培技術等もあわせ、単収の平均が10アールあたり1トン向上した場合、約10万tのサトウキビ増産となる。製糖歩留まりを14%、砂糖単価を1トンあたり4万円とした場合、約6億円の価値を創出することになり、サトウキビ生産の経済波及効果 (約4倍) を考慮すると、さらに大きな経済効果を生む。

問い合わせ先 : 沖縄県農業研究センター TEL 098-840-8501