生物系特定産業技術研究支援センター

《こぼれ話62》抹茶・粉末茶に適した新品種「せいめい」の育成と増産態勢確立

2025年03月11日号

農林水産省の資料によると、1世帯当たりの緑茶(リーフ茶等)購入数量は、2008年と比較して約3割減っています。一方、米国やEU(欧州連合)では、日本食ブームの影響や健康志向の高まりにより、ラテ飲料やスイーツの原料として抹茶など粉末状の緑茶や、有機栽培茶の需要が増加しており、欧米向け輸出が拡大しています。農水省の発表によると、2024年の緑茶輸出額は約364億円となり、2014年の約78億円から約4.7倍に増えています。このようなニーズの変化に対応するため、収量が多く、病害に強く、栽培適地も広く、高品質な抹茶をつくるために行う被覆栽培(写真1、用語*1)にも適した茶の新品種が求められています。そこで、農研機構果樹茶業研究部門を代表機関とする研究グループは、抹茶・粉末茶(用語*2)への適性が高い茶の新品種「せいめい」を育成するとともに、取り扱いが容易で新品種の普及を促進する上で力強い味方となるセル苗を増産する態勢も確立しました。「せいめい」は2020年に品種登録され、2023年度には鹿児島県を中心に全国の129.6 haで栽培されています。

写真1 「せいめい」の直がけ被覆栽培=写真は、

いずれも農研機構果樹茶業研究部門提供

「せいめい」の誕生

茶畑に植えられている茶樹の約7割は、20世紀初頭に育成された「やぶきた」という品種です。「やぶきた」は優れた品種で日本の茶業を長く支えてきましたが、1990年代以降、単一品種の栽培では収穫等の作業が一時期に集中し、作業が間に合わなくなってきたことに加え、定植から30年以上が過ぎ茶樹の老化により収量の低下等の弊害も見られるようになってきました。また、需要の増えている抹茶に用いる茶は、新芽が開き始めた頃から茶樹を被覆し、遮光下で新芽を開かせる被覆栽培により生産されますが、老齢樹で被覆栽培を行うと収量と品質が低下してしまいます。このため、被覆栽培でも収量と品質を維持していくためには、新しい茶樹に植え替える必要があります。

研究グループは、老齢樹の改植を促すため、「やぶきた」よりも抹茶・粉末茶への加工適性が高く、外国産との差別化により輸出にも適する高い品質を持つ新品種の育成に取り組みました。優良品種同士の交配で得られた多くの種から茶樹を育て、その中から、樹勢が強く、被覆栽培でも収量や品質が低下しない優れた個体を選抜して品種化しました(写真2は「せいめい」の樹姿)。新芽の緑色が美しく、抹茶や煎茶としての品質が優れることから、「清らかなお茶(清茗)」を意味する「せいめい」と名付けられ、2020年3月に品種登録(第27874号)されました。

写真2 「せいめい」の樹姿(3 年生、定規の⻑さは1m)

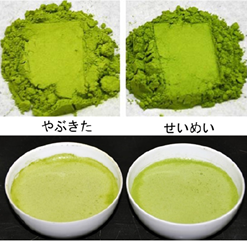

「やぶきた」の後継候補に

収穫された茶葉は製茶工場で蒸し、揉み、乾燥などの工程を経て「荒茶」となります。「荒茶」の形を整え、火入れなどを行うことで市販される煎茶となります。荒茶の品質は、形状、色合い、香気、浸出液の水色、滋味(うま味)の5項目について、人間の感覚を用いた官能検査を行うことにより評価されます。農研機構と静岡県、鹿児島県など11の公設試験研究機関で評価を行ったところ、「せいめい」は「やぶきた」よりも高い評価を得ました。また、「せいめい」は、粉末茶にした際の色合いに優れ、甘みとうま味を呈するアミノ酸であるテアニンの含量が、市販されている高級抹茶並みの4%と多く、苦渋味が少ないという特徴があり、国内外で急速に需要が伸びている抹茶や粉末茶としての活用も期待されています。粉末茶の色合いを比較すると「やぶきた」より「せいめい」の方が緑色が鮮やかです(写真3)。

写真3 「やぶきた」と「せいめい」の粉末茶と

抹茶風に点てた際の泡色

また「せいめい」は「やぶきた」と同等の耐寒性を備えているため、「やぶきた」の産地であれば導入が可能であり、「やぶきた」の後継品種の一つとしても有望視されています。

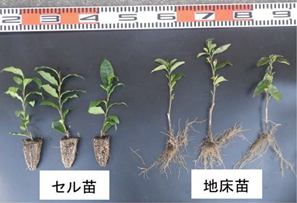

植え付けが容易なセル苗の生産方法を確立し普及を促進

「せいめい」という優れた品種を育成できましたが、茶畑を全面的に植え替えるためには、たくさんの苗が必要になります。茶の苗は挿し木で増やしますが、挿し木に使う穂木を取る母樹は、病気などにかかっていない健康な状態であることが必要なため、研究グループは病気や害虫を防除しやすい温室内で管理できるバット(コンテナ)で母樹を育てる方法と、採取した穂木を大量に育成しやすいセルトレイで育てる方法を確立しました。挿し木床に直接挿して養成する一般的な地床苗に比べ、セルトレイに挿し木して育苗するセル苗(写真4、5)は、軽く、持ち運びが楽なことに加え、コンパクトなので定植用の植え穴も地床苗よりも小さくてよく、機械での定植もできます。この技術は他の品種でも活用できる技術です。

写真4 「せいめい」のセル苗トレイ

写真5 セル苗と地床苗

新品種の苗が販売されるまでに、通常は品種登録出願公表から2年ほどかかりますが、今回は登録出願前から、研究メンバーの日本製紙がバットを使って母樹を育て、セル苗を大量に生産できる態勢を確立したことから、品種登録出願公表(2017年1月30日)の1年後から苗の販売を開始できたことも、普及を後押ししました。「せいめい」の2023年度の普及面積は鹿児島県、福岡県、熊本県、三重県など全国で129.6 haとなっており、主産地の鹿児島県では2024年度中に100 haに達する見込みです。

鹿児島県は、抹茶の原料になる碾茶(てんちゃ、用語*3)の生産量で2020年から日本一を続けています。農研機構と鹿児島県は2022年2月に農業分野での連携協定を結び、「せいめい」の栽培・普及を後押ししたことで鹿児島県での普及が急速に進みました。今後は鹿児島以外の県でも生産が広がり、各産地が産地の環境や状況に適した栽培・加工技術を確立することにより、「せいめい」の品質向上につながることが期待されています。

研究総括者である農研機構果樹茶業研究部門(枕崎)の吉田克志さんは「『せいめい』は煎茶・抹茶ともに適性があり、多収・高品質で生産者の収益向上が望めます。色合い、うま味に優れた抹茶の量産は国内需要、輸出等の販路拡大に貢献し、『せいめい』は21世紀の日本の茶業の発展を支える品種の一つとして期待できます」と話しています。

輸出拡大に向けた取り組み

「せいめい」は、農研機構が育成した茶の品種で初めて外国で品種登録出願を行い、EUとオーストラリアで品種登録されました。また日本茶は、輸出先の国ごとに農薬の残留基準等が異なるため、最初に輸出相手国を決め、その国の基準に適合した農薬による病害虫防除体系を整える必要があります。農研機構では、米国・EUへの輸出に対応した「せいめい」栽培の防除暦を用意し、「日本茶海外輸出に資する緑茶用新品種「せいめい」栽培・加工技術標準作業手順書」(https://sop.naro.go.jp/document/detail/9)で公開しています。

用語

*1 被覆栽培 高級茶である玉露や碾茶の原料となる茶葉を生産するため、新芽が開き始めた頃から、茶樹を直接、または棚などを利用して、よしず、農業用シートで覆い、日光を遮って栽培する方法。遮光することで、茶葉に含まれるうま味成分である遊離アミノ酸類が増え、渋み成分のカテキン類が減少します。茶葉の緑色も濃くなります。

*2 粉末茶 緑茶を粉末化したもので、そのままもしくは加工用として用いられます。

*3 碾茶 被覆栽培した茶の新芽を蒸し、揉まずに乾燥させたもの。碾茶を石臼等で微粉末にしたものが抹茶となります。

「こぼれ話」シリーズのURLは

https://www.naro.go.jp/laboratory/brain/contents/fukyu/episode/index.html

こぼれ話

事業名

イノベーション創出強化研究推進事業(開発研究ステージ)

事業期間

平成26年度~30年度

課題名

実需者の求める、色・香味・機能性成分に優れた茶品種とその栽培・加工技術の開発

研究実施機関

農研機構果樹茶業研究部門、宮崎県(総合農業試験場茶業支場、中部農業改良普及センター)、埼玉県(茶業研究所)、静岡県農林技術研究所茶業研究センター、滋賀県(農業技術振興センター茶業指導所)、長崎県(農林技術開発センター果樹・茶研究部門茶業研究室)、大分県農林水産研究指導センター農業研究部、鹿児島県農業開発総合センター(茶業部、企画調整部)、福岡県(農林業総合試験場八女分場、筑後農林事務所・八女普及指導センター)、京都府農林水産技術センター(農林センター茶業研究所)、佐賀県(茶業試験場)、三重県(農業研究所茶業・花植木研究室、中央農業改良普及センター専門技術室)、奈良県(農業研究開発センター大和茶研究センター)、日本製紙株式会社

こぼれ話は順次英訳版も出しています。英訳版はこちら

https://www.naro.go.jp/laboratory/brain/english/press/stories/index.html