各機種共通

その1.始動安全装置

動力源を始動する際に、走行部や作業機などが作動してしまうと、挟まれ、ひかれ、巻き込まれなどの事故につながる危険性があります。このような事態を回避するために、動力源の始動時に走行部や作業機などが作動しないような構造を農業機械安全性検査 では求めています。

では求めています。

例えば乗用トラクターにおいては、走行部やPTO軸(動力取出軸)について、クラッチ「切」、変速レバー「中立」など動力伝達が切れていないと、エンジンが始動しないような安全装置が搭載されています。

なお、機械を使用する際には、始動安全装置が正常に機能することを定期的に点検して下さい。常に全ての変速装置を中立にし、クラッチを切り、駐車ブレーキをかけるなどの確認をしてからエンジンをかける習慣を身につけられればより安全です。

その2.昇降部降下防止装置

乗用トラクターの作業機昇降装置(3点リンクなど)やコンバインの刈取部など、農業機械には作業機を油圧で昇降させる構造を持つものが多くあります。これらを上げた状態でもし点検・整備などを行う場合は、作業機などが不意に降下するような構造だと、挟まれや下敷きなどの事故につながる危険性があります。このような事態を回避するために、昇降可能な作業機などについては、動力源が遮断された場合でも、これらを上げた位置で確実に固定できる構造を農業機械安全性検査 では求めています。これらの固定方法として、昇降レバーを機械的に固定する方式や油圧弁を締め切る方式のものなどがあります。また、これらの装置は通常、運転席に操作装置を有していますが、乗用トラクターでは、フェンダー上などの外部にも操作装置を有するものがあります。

では求めています。これらの固定方法として、昇降レバーを機械的に固定する方式や油圧弁を締め切る方式のものなどがあります。また、これらの装置は通常、運転席に操作装置を有していますが、乗用トラクターでは、フェンダー上などの外部にも操作装置を有するものがあります。

作業機などの点検・整備時には、降下防止装置を確実に作動させるのはもちろんのこと、万が一に備えてジャッキなどで降下しないように固定し、安全な作業を心がけましょう。

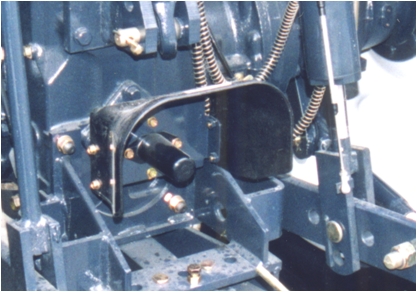

図 昇降部落下防止装置の操作部の例

(上:乗用型トラクター、右下:自脱型コンバイン、左下:乗用型田植機)

その3.PTO軸、PTO伝動軸及び動力取入軸の防護

乗用トラクターなどの農業機械には、作業機を駆動するためのPTO軸(動力取出軸)を有するものがあります。この動力がPTO伝動軸(ユニバーサルジョイントなど)を介して作業機側の動力取入軸に伝わることで、作業機などが稼働するわけですが、回転部への巻き込まれなどの事故につながる危険性があります。そこでこのような事態を回避するために、これらの部分の防護を農業機械安全性検査 では求めています。

では求めています。

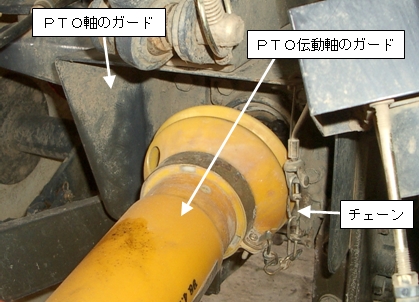

具体的にはPTO軸は、ガード(マスターシールド)などで作業者が不意に接触しないように防護し、PTO伝動軸は、自在継手部を含む全面をガードで防護するとともにガードには回り止め(チェーンなど)を設け、さらに、動力取入軸(PTO軸についても同様)は、軸等の一部が露出しないように、PTO伝動軸のガードとオーバーラップさせる構造にする必要があります。

これらのガードは、基本的に着脱のために開閉はできても、工具なしでは取り外せない構造となっており、安全のために常に装着されていることが重要です。

なお、人が乗ることを意図して設計された一部のガードを除いて、一般的にはガードの上には足をかけたり乗ったりしないようにしてください。滑ったり破損したりして事故につながる危険性があります。

図1 乗用トラクターのPTO軸ガードの例

図2 PTO伝動軸のガードと回り止めチェーンの例

その4.転倒警報装置

乗用型の機械の事故では、転倒の発生割合が高くなっています。農業機械安全性検査 では、乗用型の機械については左右に静かに傾けた時に転倒する角度(静的転倒角)が30度以上であることを原則的に求めています。しかし、作業上、地上高や輪距などに制約がある田植機などの機械であって止むを得ない場合に限り、転倒警報装置を装備することを条件に30度に達しない構造を認めています。転倒警報装置は、機体の傾きを検知し、作業者にブザー音などにより転倒の危険性があることを知らせるもので、例えば静的転倒角の半分より小さい角度に傾いた時に、ブザー音を鳴らすことで、運転者に転倒の危険性があることを知らせることができます。

では、乗用型の機械については左右に静かに傾けた時に転倒する角度(静的転倒角)が30度以上であることを原則的に求めています。しかし、作業上、地上高や輪距などに制約がある田植機などの機械であって止むを得ない場合に限り、転倒警報装置を装備することを条件に30度に達しない構造を認めています。転倒警報装置は、機体の傾きを検知し、作業者にブザー音などにより転倒の危険性があることを知らせるもので、例えば静的転倒角の半分より小さい角度に傾いた時に、ブザー音を鳴らすことで、運転者に転倒の危険性があることを知らせることができます。

機械が走行している場合は、路面の平均傾斜角が静的転倒角より小さくても、凹凸の影響で転倒することがあるため、ブザー音が聞こえたらすぐに速度を落として、傾斜が緩い場所に移動して下さい。

その5.電源復帰時の再稼動防止

穀物用乾燥機、もみすり機など、モーターを主動力とする機械では、停電やブレーカーの作動などによって電源が切れて停止した際に、機械側のスイッチが「入」になったままだと、電源を復帰させた途端に不意にモーターが回転してしまい、可動部に巻き込まれる危険性があります。このような事態を回避するために、例えば穀物用乾燥機の農業機械安全性検査 では、機械のスイッチが「入」の状態で電源が断たれた場合、自動的に「切」となり、電源が復帰してもその状態を保つ(モーターが不意に回転しない)ような構造を求めています。

では、機械のスイッチが「入」の状態で電源が断たれた場合、自動的に「切」となり、電源が復帰してもその状態を保つ(モーターが不意に回転しない)ような構造を求めています。

現在、停電などの際の復帰を安全に行うことができる構造のものが多いですが、感電や火災などを防ぐためにも、穀物用乾燥機などを設置する際は、充分な容量を持つ電源を確保し、漏電対策、アースを行うほか、配線コードが踏まれたり、こすれたりしないよう十分に配慮して下さい。また、コードの被覆の状態やコネクタのゆるみ、ほこりの有無を確認するなど、定期的な点検を心掛けましょう。

その6.シートスイッチ

乗用型の農業機械では、座席に適切に着席していなかったり、作業部を動かしたまま運転席を離れたりすることが事故の原因となるおそれがあります。

シートスイッチは、このような事態を防ぐため、運転者が着席していることを検知する機能です。

具体的には、シートへの荷重の掛かり方を検知し、運転者が離席した(シートに十分な荷重が掛かっていない)場合に、走行部や作業部が動かないようにします。

例として、乗用トラクターでは、離席時にシャトルレバーを操作しても前進・後進ができない型式があります。普通型コンバインやフォーレージハーベスターでは、離席時に作業クラッチが自動的に切れる、さらに停車時には自動的に駐車ブレーキが作動するなどの機能を持つ型式があります。また、自脱型コンバインや乗用型田植機にも導入が始まっています。

このことにより、例えば、作業部を駆動したまま降車して巻き込まれるといった事故を防止することが期待できます。これらの機種を購入される際には、選定材料の一つとして是非ご検討下さい。

なお、農業機械安全性検査 では、乗用トラクターにおいて、2025年度よりPTOインターロックの装備を要件に追加しました。詳細は乗用トラクターのページをご覧下さい。

では、乗用トラクターにおいて、2025年度よりPTOインターロックの装備を要件に追加しました。詳細は乗用トラクターのページをご覧下さい。

その7.後進時後方確認装置

自脱型コンバインやスピードスプレヤーなどの機械の中には、構造上、後方の視認性が十分に確保できないものがあり、後進時に人や障害物に衝突する事故が発生するおそれがあります。このような事態を回避する目的で、機体後方にカメラを装着し、後進時の映像を運転席の液晶モニターに映す、後進時後方確認装置(以下、バックモニター)を備える機械が普及しています。

バックモニターにより、後進時の視認性の大幅な改善が期待できますが、モニターでの見え方と実際の距離との違い、モニターの死角などにも注意が必要です。ミラーを用いた確認や降車しての直接目視による後方確認、さらに、共同作業者への後方立ち入り禁止指示などの安全対策を実施することを基本とし、バックモニターはあくまでも安全性を向上させるための補助手段として活用するようにして下さい。

図 後退時後方確認モニターを装備した自脱型コンバインの一例

その8.挟圧防止装置

歩行用トラクターやデッキ式の農用高所作業機、農用運搬車など、歩行型もしくは歩行使用が可能な機械では、「走行変速レバーを前進のつもりで誤って後進に入れたため、クラッチレバーを握った途端に機械が作業者の方に向かってきた」「背後の障害物に気付かず、機械との間に挟まれた」といった事故事例があります。このとき、作業者はパニック状態になり、緊急停止装置の操作やデッドマン式クラッチのクラッチレバーから手を離すことができないことがあります。

挟圧防止装置は、後進してくる(作業者の方向に向かってくる)機械と、壁や柱などの間に作業者が挟まれたときに、自動的にエンジンを停止させる、または走行部への動力を遮断する装置です。図に示すように、機械と作業者との間に設けられており、作業者に向かって機械が迫った場合に挟圧防止装置(オレンジ色のレバー)が体に触れて押し下げられる(または、手で押し下げる)と、連動して主クラッチレバー(灰色のレバー)が切れます。

歩行用トラクターの農業機械安全性検査 では、挟圧防止装置を、歩行用トラクターのページで紹介した、緊急時においてワンタッチでエンジンを停止できる「緊急停止装置」と同等の機能とみなしています。

では、挟圧防止装置を、歩行用トラクターのページで紹介した、緊急時においてワンタッチでエンジンを停止できる「緊急停止装置」と同等の機能とみなしています。

万が一に備えて装備されている安全装置ですが過信は禁物です。後退時には常に危険を意識して作業するようにしましょう。

図 挟圧防止装置の一例