生物系特定産業技術研究支援センター

《こぼれ話53》種子繁殖型イチゴ「よつぼし」の栽培と育苗の省力化

2023年12月20日号

英語版はこちら

種から育てることができる種子繁殖型イチゴの新品種「よつぼし」(写真1)(※)が開発され、2017年に品種登録されました。この新品種「よつぼし」は、2018年度には14.2 ha、2020年度には30.9 ha、2022年度には39.4 haと順調に栽培面積(いずれも推定)を伸ばしています。種子繁殖型イチゴへの関心は高まっており、最近では大手の種苗会社が、新たな種子繁殖型イチゴ開発のビジネスに本格参入することを発表しています。 しかし、種子繁殖型イチゴは、親株から伸びる茎(ランナー)を利用して苗を増やす従来の栄養繁殖型のイチゴとは、育苗手法や生育特性が異なるため、新たな栽培管理体系を確立することが必要でした。 今回のこぼれ話では、三重県農業研究所を代表機関とする9機関からなる研究グループが、新品種「よつぼし」に適した栽培技術の開発に取り組み、種子繁殖型の特徴を活かして育苗労力を大幅に削減した栽培体系を確立し、マニュアル化・公開した研究を紹介します。 |

写真1 : 「よつぼし」の果実と種子(いずれも一般社団法人種子繁殖型イチゴ研究会提供) |

種子繁殖型イチゴとは

現在栽培されているイチゴ品種のほとんどは、種を採って播(ま)いても親と全く同じ形質のイチゴにはならないため、親株から伸びるランナーを利用して子苗を作り栽培する栄養繁殖型となっています(写真2)。しかしながら、子苗は親株の分身で同じ遺伝子組成を持つクローンに当たることから、この方法では均一な苗が得られる一方、親株が病害虫に侵されていれば子苗にも引き継がれるリスクが高くなります。また、多くの病害虫は種子伝染しませんので、種子繁殖型イチゴであれば、親株から病害虫を引き継ぐことはほとんどありません。

写真2 : イチゴの親株から伸びるランナーと子苗(種子繁殖型イチゴ研究会提供)

イチゴの栽培では10 a当たり7,000株程度の苗が必要ですが、栄養繁殖型イチゴでは、生産者が必要な苗を確保するには多くの手間と時間がかかります。イチゴの親株1株から得られる子苗は20~40株のため、都道府県などの公設試験場から農協、農協から生産者(農家)へと、段階的に苗を増殖・供給し、さらに生産者自身も、イチゴの栽培と並行して翌年の生産に必要な苗を育てています。これに対し種子繁殖型イチゴは、栄養繁殖型に比べ増殖効率が40倍以上と極めて高いため、種苗会社で大量生産することが可能です。

生産者としては、種苗会社から種子繁殖型イチゴの健全な苗を購入することで、これまで自前でイチゴ苗を保管し5月から8月にかけて増殖・育苗していた期間を短縮できます。育苗作業も大幅に省力化することができ、親株育成の必要もなくなります。購入した苗を直接定植することで生産者自身での育苗作業をなくす栽培体系もあります。種苗会社と生産者とで苗の生産・育苗を分業することが可能になるので、種子繁殖型イチゴの栽培体系が確立されれば、イチゴの生産体制は大きく変革されることになります。

種子繁殖型の特徴を活かした栽培体系を確立

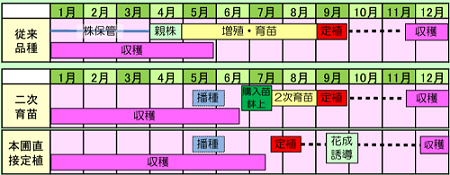

今回紹介する研究グループは、種子繁殖型の特徴を活かして、種子から生産した小さな苗(セル苗)を利用しつつ、生産者のこれまでの栽培知識も活かすことができる、軽労・省力化栽培体系の確立に取り組みました。その結果、種子繁殖型の新品種「よつぼし」に適した栽培体系として、「二次育苗体系」と「本圃(ほんぽ)直接定植体系」を確立しました(図1)。

図1

二次育苗体系 : セル苗を鉢上げしてから約2カ月育苗した後に本圃に定植。

従来の方法に近くリスクが小さい。

本圃直接定植体系 : セル苗を本圃に直接定植。大幅な省力化を実現し、

育苗施設は不要になる。(三重県農業研究所提供)

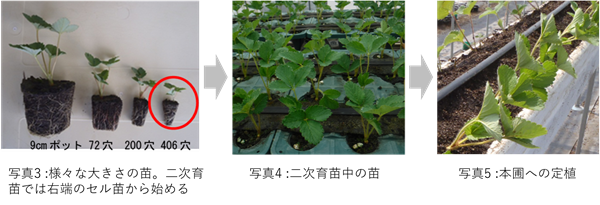

このうち「二次育苗体系」は、種苗会社から購入したセル苗を、生産者がさらに育苗したうえで本圃(畑)に植える方法です。生産者は、406穴で育苗されたセル苗(写真3:赤丸)を、6月下旬~7月に購入してポリ鉢などに植え付け、8月下旬までに充実した株に育てます(写真4)。果実をつくる花芽(はなめ)を形成するため肥料を中断したうえで、花芽ができ始めた株を9月に本圃に定植すれば(写真5)、それ以降は従来の品種と同じような栽培管理で、11月下旬~翌年6月中旬にイチゴを収穫できることを確認しました。この栽培方法は、セル苗の購入以外には、新たな装置や施設を要することがなく、親株の保管やランナーでの子苗の育成も必要ないことから、生産者は育苗にかかる作業時間を、従来の栄養繁殖型品種と比較して約30 %削減できます。

(種子繁殖型イチゴ研究会提供)

また「本圃直接定植体系」は、種苗会社から購入したセル苗を、7月~8月に本圃に直接植える方法です。使うセル苗は406穴ですが、時期に応じ200穴や72穴のこともあります。本圃で苗を育てたあとは花芽形成のため、8月中旬から9月中下旬まで肥料を中断するか、9月中旬から2週間程度、24時間日長になるよう電照処理を行うことで、12月中旬ごろから収穫できます。この栽培方法でもセル苗の購入が必要になりますが、育苗施設が不要となり、育苗・定植の労力が90 %削減され、収穫期間を栄養繫殖型の11月下旬~翌年5月下旬から12月中旬~翌年7月中旬に延長でき、収量も増えることを確認しました。

そのほか、生産者が種から栽培する栽培体系も確立しました。発芽させた苗を1株ずつポリ鉢に移し、その後は「二次育苗体系」と同様に管理します。この栽培体系では、「二次育苗体系」に比べ種苗の購入費用が約半分になりますが、発芽に技術を要するうえ、発芽したての幼苗は外から侵入してくる病害虫や環境変化に弱いため、管理に注意が必要となります。

「よつぼし」普及へ生産者をネットワーク化

研究グループは、岩手、富山、三重、山口、香川の5県で、「二次育苗体系」と「本圃直接定植体系」の栽培実証に取り組み、各地域の気象と生産流通条件に適した栽培体系を確立しました。確立した技術は、5県では普及指導センターや農協などを通じて普及を図っているほか、それ以外の都道府県の生産者に対しては、ホームページ(https://seedstrawberry.com/index.html)を開設し、栽培マニュアルを提供するなど全国的な普及に努めています。このホームページは、「よつぼし」の種子生産の許諾を受けた種苗会社が中心になって開設し、現在は研究成果情報の発信を担っている一般社団法人「種子繁殖型イチゴ研究会」に引き継がれています。

研究グループが栽培方法を確立し、普及に努めてきた結果、「よつぼし」の推定栽培面積は2018年度14.2 ha、20年度30.9 ha、22年度39.4 haと順調に伸びています。

研究代表者の森利樹さん(元・三重県農業研究所研究員、現・種子繁殖型イチゴ研究会事務局長)は、「『よつぼし』は種子繁殖型イチゴの最初の成功事例を目指したものです。大変おいしい品種で、皆様に広く受け入れていただけると思います。『よつぼし』の栽培が普及することで、さらに品種の開発が促され、いずれイチゴは種子繁殖型の品種に置き換わっていくでしょう。」と話しています。

「よつぼし」の栽培方法の確立によって進む品種の開発

種子繁殖型イチゴは、増殖効率が良く、多くの健全な苗を確保できるというメリットを持つことから、その栽培方法が確立されたことにより、種苗会社などから供給される大量の苗を用いたイチゴの生産が可能になりました。山口県の株式会社「花の海」では、本研究成果を活用し、大規模施設で「本圃直接定植体系」による栽培が行われています。また、本研究成果を応用して、「ベリーポップすず」「ベリーポップはるひ」など、「よつぼし」に続く種子繁殖型の品種も開発されています。最近では、大手の種苗会社による新たな種子繁殖型イチゴ開発のビジネスへの本格参入も始まっています。今後、こうした動きがさらに進むことが期待されます。

用 語

※よつぼし 国内で初めて実用化された種子繁殖型イチゴ品種で、三重県、香川県、千葉県と農研機構九州沖縄農業研究センターが共同で育成・開発し、2017年に品種登録されました。「よつぼし」の名前は、「甘味(あまみ)」「酸味(さんみ)」「風味(ふうみ)」「美味(うまみ)」がそろって「よつぼし(四つ星)」級においしい、そして上記の4機関が共同で開発した期待の品種である、という意味が込められています。

「こぼれ話」シリーズのURLは

https://www.naro.go.jp/laboratory/brain/contents/fukyu/episode/index.html

こぼれ話

事業名

革新的技術開発・緊急展開事業(うち地域戦略プロジェクト)

事業期間

平成28年度~30年度

課題名

種子繁殖型イチゴ品種「よつぼし」の全国展開に向けた省力栽培体系とICTによる生産者ネットワークの確立

研究実施機関

三重県農業研究所(代表機関)、岩手県農業研究センター、富山県農林水産総合技術センター園芸研究所、山口県農林総合技術センター、香川県農業試験場、三好アグリテック株式会社、株式会社花の海、農研機構九州沖縄農業研究センター、NPO法人東海地域生物系先端技術研究会

PDF版 [562 KB]Click here for English version(英語版はこちら)

こぼれ話は順次英訳版も出しています。英訳版はこちらhttps://www.naro.go.jp/laboratory/brain/english/press/stories/index.html