生物系特定産業技術研究支援センター

《こぼれ話63》スクミリンゴガイの被害軽減へ捕獲器と誘引剤を開発

2025年03月25日号

淡水生の巻貝スクミリンゴガイ(通称ジャンボタニシ)は、1981年に食用目的で台湾から日本に導入され養殖が始められましたが、養殖業者の廃業等によって野生化し、水稲やレンコンなどを食害するようになりました。2000年代に専用の農薬をはじめとする防除技術が開発され、被害はいったん沈静化しましたが、近年の温暖化の影響もあり、これまで被害が集中していた九州や中国・四国地方に加えて、滋賀県、三重県、千葉県など関東以南の平野部(特に太平洋沿岸部)にも被害が広がってきています。農研機構植物防疫研究部門を代表機関とする研究グループは、市販の魚用捕獲器を改変してスクミリンゴガイ捕獲器として利用してきましたが、設置や回収に要する労力や時間、捕獲効率などに難があり、広く使われる状況にはなりませんでした。そこで、研究グループは、設置と回収が簡便なプラスチック製の捕獲器と誘引剤を開発、製品化しました。今回は、この捕獲器と誘引剤についてご紹介します。

スクミリンゴガイとは

スクミリンゴガイは南米原産の巻貝の一種で、成貝は殻高2~7 cm程度になります。繁殖力が強く、濃いピンク色の卵を、水面の上に出ている稲の茎や水路の壁などに、1回に数百個(年間産卵数は 3,000 個以上)の卵塊として産み付けます(写真1)。ふ化した稚貝は水中に落下し、成長した貝が田植え直後の稚苗などの軟らかい葉を食害します。

写真1:スクミリンゴガイの産卵の様子

=佐世保高専(現 九州大学大学院)・柳生義人氏提供

大量誘引、大量捕獲による効率的防除

スクミリンゴガイの防除対策としては、浅水管理、農薬処理、冬期耕うん、侵入防止ネットなどが開発され、効果を上げてきました。しかし近年の温暖化により、スクミリンゴガイの越冬率が上昇しているほか、集中豪雨の頻度が高まり、スクミリンゴガイが畔を越えて広がるなど、これらの防除技術では、十分に被害を防げないリスクが高まってきました。

また、浅水管理は、スクミリンゴガイが主に水中で活動するため、水田の水深を4 cm(理想は1cm)以下に維持することで貝の活動を抑制するものですが、農業の担い手の高齢化、人手不足などで、このような管理を徹底することが困難になっている地域が増えてきています。

そこで、研究グループの奈良女子大学と大栄工業は、新たな防除対策として、スクミリンゴガイを効率的に大量捕獲でき、取り扱いも簡便なプラスチック製の箱型捕獲器(商品名スクミッチ、写真2)を開発し、2024年3月には特許を取得しました。「スクミッチ」は2022年4月に販売が始まり、24年12月までに約4,500台が販売されるなど、被害地域で普及が進んでいます。

写真2:箱型の捕獲器「スクミッチ」(プラスチック製、幅50×奥行き25×高さ10 cm)

と誘引剤のセット=大栄工業提供

実証試験の工夫から生まれた環境に優しい捕獲器

この箱型捕獲器を開発するため、奈良女子大学では学内の実験圃場に個体識別用の番号をつけたスクミリンゴガイを放し、試作した捕獲器を設置した上で、設置後1、2、3、4日後に捕獲された貝の番号を記録することで、捕獲数や逃亡率を調査しました。その後、奈良県の2地点で、水田に箱型捕獲器を設置し、隣接する捕獲器未設置の水田と比較するなど、様々な条件下で実証試験を重ね、装置の改良を続けました。

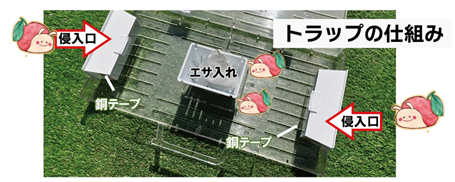

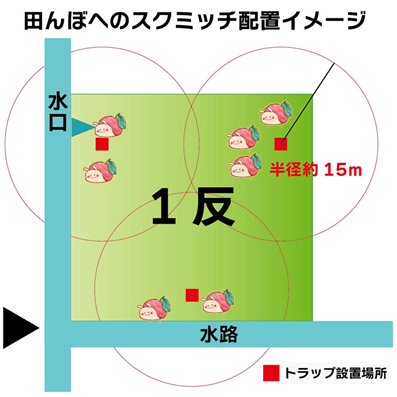

改良により完成した「スクミッチ」の入り口は、スクミリンゴガイが入りやすい高さと角度に調整されています。さらに、ポストの投入口のような返しを備え、内側にはスクミリンゴガイが嫌う銅テープを貼ることで、入ったスクミリンゴガイが逃げにくいように作られています。一方、スクミリンゴガイ以外の生物は入りにくく、もし入っても逃げ出しやすいようにできています。また、水田で設置と回収がしやすいように、持ち運び用の取っ手や、回収時に水が抜けやすいスリットを入れるなどの工夫もされています(写真3)。実証試験の結果から、田んぼ1反(約10 a)あたり3台設置することが推奨されています(図)。「スクミッチ」はポリカーボネート樹脂でできているため、製作した大栄工業は「丁寧に使えば、5~10年の耐久性があります」と説明しています。

写真3:捕獲器「スクミッチ」は、スクミリンゴガイが一度入ると

逃亡しにくい構造になっています=大栄工業提供

図:大栄工業提供

高効率な誘引剤の開発

「スクミッチ」で効率的にスクミリンゴガイを捕獲するため、研究グループでは効果の高い誘引剤の開発も行いました。初めに、入手しやすく安価で安全性の高い40種類以上の素材について、誘引性と持続性を室内実験で評価し、候補を4種類に絞りました。その後、兵庫県などの水田で実証試験を重ねた結果、米ぬか・米こうじ・コイの餌を1:1:1で配合したものが、スクミリンゴガイに対する誘引性が最も高いことを見いだしました。持続性は低いが誘引性の高い米ぬかとコイの餌に、誘引効果が持続し、かつ腐敗しにくい米こうじを組み合わせることで、実際の水田でも高い誘引効果が長期間持続します。この成果は、農林水産省の「スクミリンゴガイ防除対策マニュアル」(sukumi_manual.pdf)令和5年版で公開されています。

このミックス誘引剤は、生産者が自作することもできますが、(1)ペレット化して誘引効果が1週間ほど持続する製品と、(2)紙管タイプで1週間以上の効果が期待される製品の2種類が市販化されています。ペレットタイプが1袋(約30 g×12個)約3,300円、紙管タイプが1袋(約50g×2個)約1,210円(いずれも税込み、2025年3月現在)で、大栄工業から販売されています。

設置時期は田植え直後から

「スクミッチ」と誘引剤を合わせて使うと、スクミリンゴガイを効率的に大量捕獲することができます。「スクミッチ」を開発した奈良女子大学の遊佐陽一教授は、「田植え直後の被害回避を目指す場合、田植え後の2~3週間、水田を土が見えるくらいの浅水に管理し、梅雨時期の大雨で水がたまる場所にこの捕獲器を設置し、毎週、捕獲器からスクミリンゴガイを回収して誘引剤を入れ替えます。すると、農薬を使わなくても稲の被害をほぼ抑えられるという研究結果が出ています」と話しています。さらに、その後の秋の落水まで捕獲器を設置し続けると、翌年のさらなる貝密度低減も期待できるとのことです。捕獲したスクミリンゴガイの処分は、通常は焼却または埋却して処分します。可燃ごみとして出す際は、よく乾燥させ、ビニール袋で二重に梱包するなど、自治体ごとのルールに従いつつ、散逸による分布拡大を防ぐために十分な注意が必要です。

「スクミッチ」1台と誘引剤(紙管タイプ約50g×2個)の1セットが、約5,500円(税込み、2025年3月現在)で販売されています。「スクミッチ」を製造販売している大栄工業は、自動車のプラスチック部品などを製造する企業であり、農業と異分野の技術が融合した優良事例と言えます。

事業名

イノベーション創出強化研究推進事業 (開発研究ステージ)

事業期間

令和3年度~5年度

課題名

スクミリンゴガイの被害撲滅に向けた総合的管理技術の革新および防除支援システムの開発

研究実施機関

農研機構(植物防疫研究部門)、奈良国立大学機構奈良女子大学、国立佐世保工業高等専門学校、滋賀県農業技術振興センター、大栄工業株式会社、三重県農業研究所、塩野香料株式会社

また、本研究課題は、農林水産省が運営する異分野融合・産学連携の仕組み『「知」の集積と活用の場』において組織された「SDGsに貢献する新たな植物保護技術研究開発プラットフォーム」からイノベーション創出強化研究推進事業に応募された課題です。

『「知」の集積と活用の場』のURLはhttps://www.knowledge.maff.go.jp/

こぼれ話は順次英訳版も出しています。英訳版はこちら

https://www.naro.go.jp/laboratory/brain/english/press/stories/index.html