第2期 スマートバイオ産業・農業基盤技術

第3回

スマート農機が農業の現場にもたらすもの

テレビドラマ『下町ロケット』(TBS)に登場した無人農業ロボット。画面のなかで描かれた、ほ場を無人で動き周り農作業を行う農機は、すでにフィクションではなく、実際の農業現場で見ることができる現実の姿だ。いくつもの農機メーカーから、運転アシスト機能や自動運転機能を搭載したスマート農機が発売されており、すでに多くの農家で導入が進んでいる。その背景には、農業生産者人口の減少と、それに伴う農地の集約化により、農業の現場では大幅な効率化が求められているという事情がある。

さらに、農業を単純に持続させるためだけでなく、将来に渡り有望な産業として再び成長軌道に乗せるために、いま国を挙げたスマート農業という取り組みが進められている。これまで人間が行っていた作業を機械に置き換え、人手不足への対応や競争力の向上を計る。そうしたニーズに応えるため、農業の現場や農機メーカー、研究者、そして国は、スマート農機の普及と高度化を進め、スマート農業を加速しようとしている。

鹿追町は北海道・大雪山系の麓、十勝平野の北東部に位置する、人口約5千人の自治体だ。酪農と畑作が主な産業で、町の総面積約400平方キロメートルのうち、約3割にあたる116平方キロメートルを農地が占めている。そのうち約64平方キロメートルが酪農向けで、残りの52平方キロメートルの農地で小麦、豆類、バレイショ、てん菜の主力4品に加え、キャベツやソバなども栽培している。

鹿追町農業協同組合(JA鹿追町) 営農部 審議役 の今田伸二さんは、ここ鹿追町で30年以上にわたり農家の支援に取り組んで来た。

「昔は600戸以上あったけど、だんだん減って現在は171戸です。そのうち酪農が71戸で、畑作が99戸(その他が1戸)。30年前に私が(JA鹿追町に)入ったころは、畑作1戸あたり25ヘクタール程度だったんですけど、急速に集約が進んでいて、現在は畑作が平均49ヘクタール、酪農が平均66ヘクタールと非常に大きくなっている」(今田さん)

鹿追町で30年余りにわたり農家を支援してきたJA鹿追町の今田さん

鹿追町で30年余りにわたり農家を支援してきたJA鹿追町の今田さん

食料需要は一定の水準以上にあるため、離農によって浮いた土地は、残った農家へと集約される。その結果、鹿追町では1戸あたりの農家の耕地面積が30年でほぼ倍増した。1戸あたりの農地は増えているのに、その一方で、人口は減っている。

「(農業経営体が)毎年5%で減り続けている。(減っている理由は)経営が悪いとかの事情ではなくて、後継者がいなくて辞めてしまう。経営はいいんだけど、大半は継ぐ子どもがいなくてやめるのが実態」(今田さん)

農業に従事する人口は日本全体で減少が続いているが、鹿追町でも町全体の人口は減り続けており、昭和30年代には1万人を越えていたが、その後は減少を続け、2020年12月末時点で5,144人と半世紀で半減している。

そこで鹿追町の農業で進められているのが、機械化による対応だ。欧州製の大型農機を導入し、少ない人数でも広い面積に対応できるようにした。JA鹿追町でも、日本最大という欧州製トラクタを保有し、農家からの依頼に応じて耕耘や収穫などを行っている。

「昔から機械化を積極的に行ってきた。酪農の方で牛の餌になる牧草とデントコーンを大体7,000ヘクタールという非常に大きい面積で栽培しており、そのために日本でここしかないぐらいの機械がいっぱい揃っている」(今田さん)

鹿追町では以前から多くの大型農機を導入してきた。その流れでスマート農機の導入も積極的に取り組んでいる

鹿追町では以前から多くの大型農機を導入してきた。その流れでスマート農機の導入も積極的に取り組んでいる

また、2015年にGPSを利用してハンドル操作を自動で行う、「自動操舵機能」を搭載したトラクタが発売されると、地域のベテラン農家がいち早く導入し、他の農家もそれに追従した。今では町内の約8割の農家が自動操舵機能を搭載したトラクタを保有している。

だが、そうした機械化、大型化を進めていっても、農業従事者減少の影響は、農業の現場に顔を出す。例えば、キャベツの収穫だ。鹿追町では昭和の終わり頃からキャベツの栽培を始め、最盛期には120ヘクタールまで拡大した。しかし、その後面積が縮小し、2010年には22ヘクタールまで減少した。というのも、当時はキャベツの収穫は、ほぼ手作業で行っていたため、収穫作業に従事できる人数によって、自ずと作付け可能な面積が制限されるためだ。

そこでキャベツ産地や農機メーカー、農研機構などの協力によって、キャベツ収穫機が開発され、収穫に必要な人手が大幅に減ったことで、2022年には約70ヘクタールまで回復した。しかし、それでも収穫機1台を稼動させるためには、運転手が1人、キャベツの外葉を外し選別する人が2~3人、それを受け取ってコンテナに並べる人が2人と、都合5~6人が必要となる。人手不足がさらに進んだ今、鹿追町ではジャガイモ等の主要作物の収穫時期と重なると、キャベツの収穫にしわ寄せが来てしまう。

実際に8月末のキャベツ収穫の最盛期に、鹿追町のキャベツ畑を訪れた。そこはおよそ4ヘクタールの広大な畑がキャベツで埋め尽くされ、キャベツ収穫機が1台だけ稼動していた。畑の隅にはもう1台のキャベツ収穫機があるものの、人手が足らずに稼動できないでいる。当初の予定では2台とも稼動させられる予定だったが、前日までの長雨のためにバレイショの収穫がずれ込み、人手が足りなくなったのだという。

「バレイショは雨が降ると収穫できないから。常に人手がギリギリなのに、長雨のせいでスケジュールが崩れてしまった。もう3週間くらい休みが無い。機械はあっても人がいないと意味がない」(キャベツ農家)

前述の通り鹿追町では、機械化だけでなく大型化や自動操舵機能の導入など、先進的な取り組みを積極的に行うことで、人口の減少に伴う労働力不足に対抗してきた。しかし、人手不足はさらに深刻化し、もはやその機械を操作する人すら不足する事態になっている。

「鹿追町みたいな人口の少ないところは人手を集めるのが大変なのに、機械の導入で作付面積は伸びていったんですよ。そうしたら収穫機の台数は増えても、機械に乗る人が集まらないっていう現象がおきました」(今田さん)

広大なキャベツ畑で収穫するキャベツ収穫機。1台を動かすのに5~6名の人手が必要

広大なキャベツ畑で収穫するキャベツ収穫機。1台を動かすのに5~6名の人手が必要

そこで新たな取り組みとして、現在はAIやロボティクスによる、キャベツ自動収穫機の高度化とその実証を行っている。GPSと画像認識技術によって畑のキャベツを認識して自動的に畝に沿って進み、AIが収穫アームをキャベツの根本に合わせて位置を微調整し、収穫アームがキャベツを刈り採ると、新しく開発した外葉外し装置が外葉を外すので、人間はそれをコンテナに並べていくのみ。従来の収穫機は5~6人必要だったところ、2~3人と半分の人手で対応出来るようになる見込みだ。

この他にも鹿追町では、効率化と省力化に向けた様々な取り組みを行っている。キャベツの自動収穫機を他の葉物野菜にも対応できるようにする研究開発や、バレイショの種芋選別をAIによる画像認識で自動化する試みなどだ。

このように農業の現場の一部では、もはや人手不足がギリギリのところまで来ており、人手不足こそがボトルネックになっている。農機の自動化、AIやロボット技術による人が行う作業の代替こそが、産地の生命線を、そして日本の農業と食料問題解決の鍵を握っている。

人手不足が深刻化する農業の現場では、機械化のさらに先の自動化に強い期待を寄せる。では、実際にスマート農機を製造販売している農機メーカーは、どのように歩んできて、現場に答えようとしてきたのか。株式会社クボタでスマート農機の開発を指揮してきた、特別技術顧問の飯田聡さんに伺った。

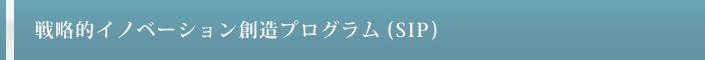

クボタでは2016年にレベル1に相当する「直進アシスト機能」を搭載した田植機やトラクタを発売し、2022年までに1万台を販売したという。そして2018年には、レベル2に相当する「アグリロボコンバイン」を発売し、現在はレベル3の開発に取り組んでいる。

クボタではレベル1に続いてレベル2の自動化農機も発売済み。レベル3の実現もあと数年だという

クボタではレベル1に続いてレベル2の自動化農機も発売済み。レベル3の実現もあと数年だという

この「レベル」とは、農林水産省がスマート農機の安全確保に向けて設定したもので、農機の自動化に応じて3段階に定義されているものだ。

- ・レベル1 使用者が搭乗した状態での自動化

- ・レベル2 使用者の監視下での無人状態での自律走行

- ・レベル3 無人状態での完全自律走行

そもそも、クボタがスマート農業、スマート農機の取り組みを始めたのは2011年にまでさかのぼる。農機メーカーとして、その当時の「就農人口が減り、20年間で農家が半減。さらにそこからの10年で半減する可能性もある」という状況に対して、強い危機感を抱いていたという。

「アメリカ駐在から帰国した2012年に農機総合事業部長になり、スマート農業のプロジェクトを立ち上げました。そこから全社を挙げてスマート農業を実現しよう、自動化農機を市場に出そうとなりました」(飯田さん)

こうしたなかでクボタは、地域の農業を支える担い手と呼ばれる認定農業者、いわゆる専業農家に注目し、彼らを支えることこそが日本の農業の未来につながると考えた。なぜなら、就農人口の減少にともない、離農した農地が一部の農家への集約が進み、規模拡大が進んでいたためだ。

規模を拡大する担い手において、農作業を効率化・省力化し、彼らが儲かるようになることが、日本の農業の未来につながる。そのためにスマート農業が必要だと、クボタは考えたのだという。

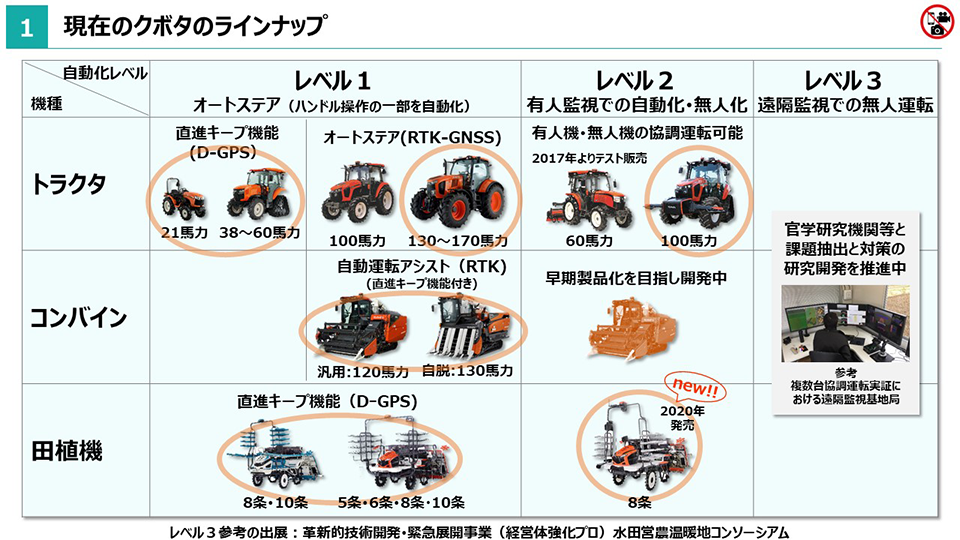

「クボタの考えるスマート農業とは、単にデータを活用し、自動化、ロボット化するのではなくて、新しい農法と組み合わせて、新しい農業を実現していくこと」(飯田さん)

新しい農法による新しい農業を実現するために、必要となるのが新しい農機。すなわちスマート農機だ。データを活用し、データに基づいた農業のためには、まずデータを取得することが必要となる。

飯田さんは2012年からクボタのスマート農業プロジェクトを指揮してきた

飯田さんは2012年からクボタのスマート農業プロジェクトを指揮してきた

そこで、農機に通信ユニットを搭載し、農機に取り付けた各種センサからのデータを、ダイレクトにクラウドへと送信。クラウドに蓄積したデータを元に作付け計画、作業計画が自動的に立案される。作業者はスマホを見ながら計画通りに作業し、スマホを通して作業を記録し、また新たにデータを蓄積していく。

例えばコンバインでは収穫した籾について、重量センサ搭載による収量と、近赤外分光分析を利用した食味センサ搭載によるタンパク量と水分量の同時計測を実現。これらのデータも自動的にクラウドへとアップロードする。

「田んぼ1枚を収穫するごとに、収量とタンパク量が計測され、その田んぼの『成績』が明確になる。だから、良い成績の田んぼのお米を選別して、特別栽培米として売ることもできる。あるいは、翌年の施肥設計をして、成績が悪かった田んぼの肥沃度を上げて、成績を底上げする。スマート農業はデータの収集から、データに基づく営農まで効率よくできる仕組み」(飯田さん)

このスマート農機とデータの活用を軸にした営農システム「クボタスマートアグリシステム(KSAS)」が、クボタの考えるスマート農業の姿だ。

「日本の稲作は優秀だから、これ以上収量アップはできないと思われていますが、実は田んぼはそれぞれの土地条件に応じてバラついているんです。あるコシヒカリの生産地では、10a当たりの収量が350kgから600kg近くもバラついているのに、いままで農家はそれを明確に認識していなかった」(飯田さん)

この収量のばらつきを改善して行けば、全体での収量アップ、すなわち農家の収益向上につながっていくことになる。

今後はさらに、ドローンを使ったリモートセンシングにより、生育状態や病害虫の発生状態を把握し施肥や施薬を行うことや、水管理システムとの連携によって水位等の適正化を図っていくこと等も、KSASによって可能となる。

クボタが考える農業では、更なるデータの活用も考えている。例えば、WAGRIを通して他地域での収穫状況や市場データを得て、どの作物を、いつ、どのくらい生産していくか、といった作付け計画を立案する仕組みも検討している。また、より広くデータを活用していくために、オープンなプラットフォームとし他社や他業種のシステムと相互接続、相互運用することも重要だと考えている。

「クボタだけの閉じられた世界にするのではなく、他社の農機やシステムと容易に連携できるようにしましょう。そのためのプラットフォームの改良や、農業データの標準化、オープンAPIの開発にも取り組んでいます」(飯田さん)

クボタの研究開発は、農林水産省によるスマート農業の推進とリンクしている

クボタの研究開発は、農林水産省によるスマート農業の推進とリンクしている

2011年にスタートしたクボタのスマート農機、スマート農業の取り組みは、チャレンジの連続だったという。各種のセンサの開発や、それを搭載した農機の作り込みだけでなく、KSASというクラウドの開発とサービス提供というまったく畑違いの分野への取り組みまであった。

こうした取り組みは、スマート農業という新たな農業の実現に必要不可欠なもの。一方で、この新しい農業を、現場の担い手の人々に伝え、理解してもらい、取り組んでもらわなければならないが、そこには苦労も多いという。

「データは1年、2年とっただけでは、成果が見えてこない。3年、4年と経つと、それなしでは仕事ができないようになる。そういう世界が必ず来ますよ」(飯田さん)

現在では、クボタを始めとして農機メーカー各社からスマート農機が発売され、また農業におけるデータ活用の取り組みは、様々な視点や立場からの取り組みが進んでいる。もちろん、レベル3「無人状態での完全自律走行」の実現にはまだもう少し時間が掛かるが、それでも現状の農機やサービス、プラットフォームは、十分にスマート農業と言える程に成長している。

クボタが考える農業の未来は、すぐそこまで来ている。

ここまで人手不足を始めとする課題を抱える農業現場と、それに対してテクノロジーによる新たな農業像を提示する農機メーカーの話を紹介してきた。だが、スマート農業と、それを実現するスマート農機は、一朝一夕では実現しえないものであり、そこには数多くの研究者や企業における研究開発の積み重ねがある。

長年、スマート農機の研究に取り組み、SIP第2期「スマートバイオ産業・農業基盤技術」において「知能化農機」の研究開発をリードしてきた、農研機構 NARO開発戦略センターの八谷 満 博士(農学)に、スマート農機と農機の自動化の歴史について伺った。

八谷さんは長らくスマート農業、スマート農機の研究にたずさわってきた

八谷さんは長らくスマート農業、スマート農機の研究にたずさわってきた

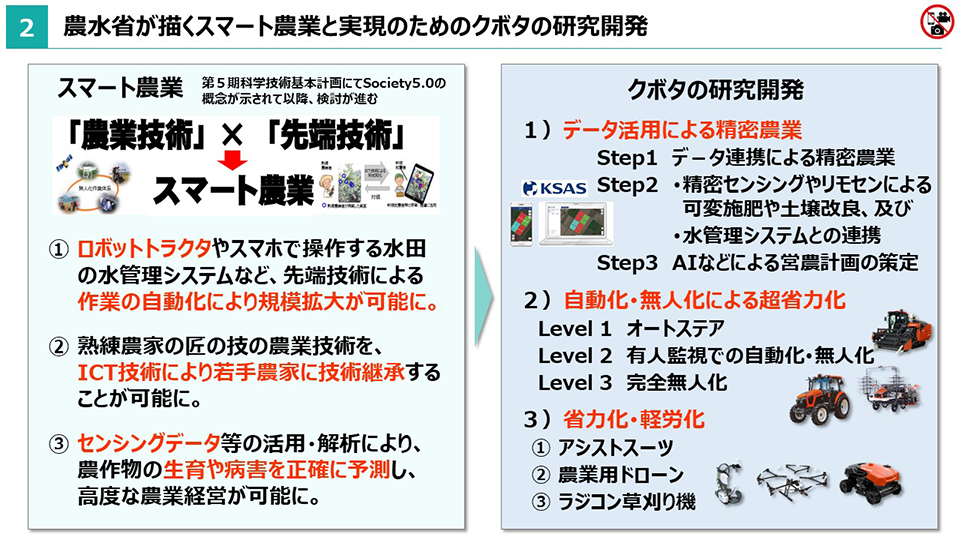

そもそもスマート農業という言葉、そしてスマート農機という概念が強く示されたのは、農林水産省による2013年11月の「スマート農業の実現に向けた研究会」の立ち上げに端を発する。同研究会は、設置趣旨において「ロボット技術やICTを活用して超省力・高品質生産を実現する新たな農業(スマート農業)を実現するため、スマート農業の将来像と実現に向けたロードマップやこれら技術の農業現場への速やかな導入に必要な方策を検討する」とうたい、研究機関や大学、農機メーカー、自動車メーカー、IT事業者、電機メーカー、農業従事者、関連省庁などが集まった。

また、2014年度にはSIP第1期「次世代農林水産業創造技術」がスタートして、スマート農業のなかでも稲作にフォーカスしたロボット農機の研究開発がスタートした。2016年には当時の安倍政権による「日本再興戦略2016」の「スマート農業の推進」において、1)2018年までに有人監視下でのほ場内無人自動走行システムが市販されることとなるよう、本年度中に安全性確保ガイドラインを策定する、2)2020年までにほ場間での移動を含む遠隔監視による無人自動走行システムを実現するため、共同研究の推進と関連制度の整備を進める、という具体的なロードマップも示された。

更に2018年度からスタートしたSIP第2期「スマートバイオ産業・農業基盤技術」において、ほ場間での移動を含む遠隔監視による無人自動走行システムの開発研究、実証事業が行われ、それと並行して農林水産省においてガイドラインの制定などが進められた。

このように、スマート農機という形での研究開発および社会実装は、上記の背景を受けて精力的に進められたが、そもそもロボット農機の研究は、半世紀前からスタートしていたと八谷さんは語る。

「実際に2018年12月までに、SIP第1期の成果を利用した、ほ場内で無人自動作業ができるロボットトラクタが市販されました。しかし、農業機械の自動化、無人化、ロボット化の研究は、1970年代から既に始められていました。当初は、土地利用型農業ではトラクタや田植機、コンバイン、果樹作では農薬を散布するスピードスプレイヤーなど、さらに畜産分野では搾乳作業などの自動化が取り組まれていました」(八谷さん)

現在では、地上における位置の特定には衛星からの電波をつかったGPSなどのGNSS(Global Navigation Satellite System/全球測位衛星システム)が一般的だが、70から80年代には存在していなかった。そのため、農地の地面に電線を埋め、それが発する磁気を検知しながら走行したり、地磁気を検知して方向を認識したり、ほ場の周囲に標識を設置しそれをカメラで認識することで位置を推定したり、といった様々な方法で試行錯誤がなされたという。

さらに、ほ場における精度の高い位置の特定のために、GNSSの一種であるRTK測位という方法が広がりつつある。RTK測位は、ほ場を含むエリアに独自の基地局を設置し、その基地局の電波を受信機で検知することで、自己位置を特定するという方法だ。1990年代に登場した当初は、基地局と受信機を併せて数百から1千万円と非常に高価なものだったが、現在では大幅にコストダウンしており、市販のスマート農機の多くに搭載されている。

「北海道をはじめとする幾つかの地域では自治体がRTKの基地局を建てるようになってきています。そうしたインフラを前提として、地域の農家はそれに対応した、例えば自動直進機能を備えた農機を買えば、スマート農業に取り組むことができる」(八谷さん)

こうした位置情報技術の高度化が、スマート農機においては非常に大きな意味を持っている。RTK-GNSSは現在、プラスマイナス25ミリメートルほどの精度で位置を検出できる。それだけの精度で農機をコントロールできれば、例えば畑に種や苗を植える際に、密度と生育のバランスがもっとも高くなるような植え付けが、自動で可能になる。従来なら、そのような精密な農機の操作は、ベテランの篤農家にしかできないことだった。

「後継者がいきなりそんな高度な操縦はできない。(スマート農機なら)そういったものすごいスキルがなくても、誰でも効率的な作業ができるようになっており、新規就農の可能性を高めてくれるし、実際にそうした事例は少なくない」(八谷さん)

広大なほ場で農機を数センチのずれもなく運転するような、ベテラン農家が持つ技術は、一朝一夕で身につけられるものではない。だが、効率化のみならず、高収益を目指すならば、そうした高い技術が必要になってくる。スマート農機ならば、誰でもベテラン並みの操作が可能となるのだ。このメリットは日本の農業にとって非常に大きい。

ディープラーニングに始まった現在の第3世代AIは、スマート農業にとってものすごく大きいことだと八谷さんは話す

ディープラーニングに始まった現在の第3世代AIは、スマート農業にとってものすごく大きいことだと八谷さんは話す

さらに、現在では、SIP第2期「スマートバイオ産業・農業基盤技術」において、リモート監視による無人状態でのほ場間移動も含めた研究開発が行われ、安全のための技術開発や運用ルールの策定などが進められている。

「農機が公道を走るために、高い安全性をもった自動運転のシステム化と実装に向けた社会的な制度設計が必要です。さらに農機が無人で農作業をするということは、ベテラン農家の技術も習得しないといけない。例えば、耕耘時には土の状態を見ながら速度をコントロールして、最適な状態にするようなことを農機が自動的にできないといけない」(八谷さん)

また、こうした国や研究機関が主導の研究開発とは別に、近年は、農業分野へ参入するスタートアップ企業も増えてきている。こうした状況に対して、八谷さんは大きな期待を持っている。

「ITなどの他分野から農業に取り組むスタートアップが出てきたということは、彼らがこの分野を成長産業だと捉えていると考えられます。今後10年間で既存のプレイヤーが大きく減る日本農業の構造的な問題を逆手にとって、ピンチをチャンスに変える発想は極めて肝要。有機農法による高付加価値化、経営規模の拡大による生産性・収益性の向上......、選択肢は様々と思いますが、産業構造的に大きなチャンスがある。一方、農業における開発研究の"知"を広く共有財産化して、より良い形にアップデートする仕組みが今後必要です」(八谷さん)

AIやロボット技術によるスマート農業という新たな農業の形に向けて新旧のプレイヤーが取り組んでいる。そのことこそが、スマート農業が新たな成長産業となりうる兆しかもしれない。

現場から強く求められて、そして長年にわたり研究された結果、メーカーによって上市されたスマート農機。だが、農機のような大型で強力な機械を、人の身近な環境で動かすためには、安全性確保のためガイドライン等といった一定のルールが必要となる。スマート農機に関わるガイドラインや開発・実証の状況について、農林水産省の農産局技術普及課 山﨑生産専門官、大臣官房技術政策室 木村課長補佐、農林水産技術会議事務局研究統括室 小島研究専門官にうかがった。

先に触れたように、スマート農業という枠組みの中での農機の自動化、ロボット化に向けた取り組みは、2013年に農林水産省が設置した「スマート農業の実現に向けた研究会」からスタートしている。

農林水産省が定義するスマート農業は「ロボット、AI、IoTなど先端技術を活用する農業」のこと

農林水産省が定義するスマート農業は「ロボット、AI、IoTなど先端技術を活用する農業」のこと

(引用元:スマート農業の展開について:農林水産省)

この研究会での成果のひとつが、「農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン(案)」だ。公開されたガイドライン案は、国内のトラクタメーカーの4社、農研機構、日本農業機械化協会という6者が構成するコンソーシアムによって実施された、「農林水産業におけるロボット技術安全性確保策検討事業」における実証試験等を通じ、その有効性の検証が行われ、ガイドラインが策定された。

「したがって、ガイドラインは机上の話だけではなく、しっかり検証を行い、その結果を踏まえて策定したものになります」(山崎さん)

なお、あくまでガイドラインであって法令ではなく、メーカーなどの製造者や使用者等の関係者に対して、ロボット農機を使用する際の、安全性確保のための指針を示すことで、安全性を確保した上で普及を促進するために、定められたものだ。

特徴のひとつが「農業におけるロボット技術の導入は途上の段階であることから、新たなロボット農機の開発状況等を踏まえて必要に応じて修正する」とされていることで、実際に2017年に策定された後、2018年、2020年、2021年、2022年と、ほぼ毎年のように改正されている。

当初は「ロボットトラクタ」のみだったところに、改正によって「茶園管理ロボット」「ロボット田植機」「ロボット草刈機」「ロボット小型汎用台車」が追加されたほか、「隣接ほ場から監視する方法」等が追加された。

では、ほ場間の移動に関するルールはどうなっているのか。

「トラクタなどの道路走行が可能な農業機械については、道路を走行するにあたって、ロボットではないトラクタなどと同様に道路運送車両法、道路法、道路交通法などを遵守する必要があります」(山﨑さん)

道路においては、その構造に応じた免許を所有する運転者が乗車した上で道路交通法等に従う必要がある。

ガイドラインは関係者の役割や遵守すべき事項について定めたもの。あくまでも指針であり規制やルールではない

ガイドラインは関係者の役割や遵守すべき事項について定めたもの。あくまでも指針であり規制やルールではない

(引用元:農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドラインの概要:農林水産省)

ちなみに、自動化農機において、その段階に応じたレベル1からレベル3までの段階を設定しているが、これは自動車における自動運転のレベルとはまったく異なるもののため注意が必要だ。

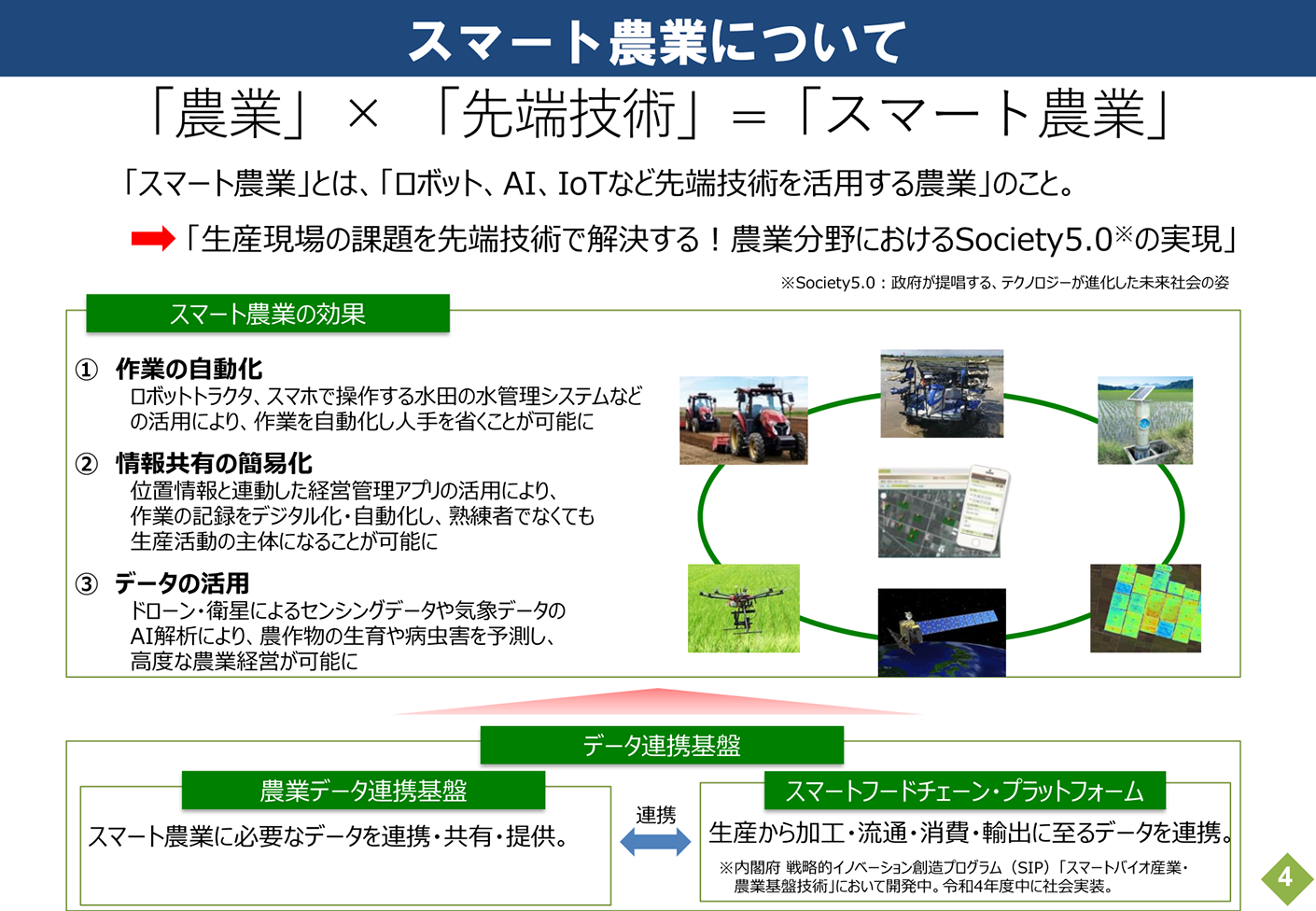

さて、スマート農機、自動化農機は現在、レベル2の「使用者の監視下での無人状態での自律走行」に対応したものが市販されている。この「使用者の監視下での無人状態での自律走行」とは、農機から離れた場所から使用者がタブレットなどのデバイスを介して農機を管理するというものだ。

使用者が農機に搭乗する必要はないものの、あくまで肉眼で農機が見える場所で操作する必要がある。だが、農機が見える状態ならば、ひとりで複数の農機を使用することができる。例えば、1台に使用者が乗った状態で、もう1台の農機は無人のままで、2台が協調して作業するといったことが可能だ。

そして、レベル3のスマート農機は、現時点で実証が行われている段階だ。使用者が肉眼では見えない位置からリモートで監視し、農機そのものは無人の状態で動作するというもの。無人状態時の周囲の安全性の確保や、どういった環境下において利用できるのかという運用ルール、また遠隔監視や複数台を同時に運用するためのシステム全体の開発など、現時点で重要な要素がまさに進行中だ。クボタの飯田さんも「最低でもあと3年は掛かる」と見込んでいる。

レベル3のスマート農機の市販化はまだとは言え、レベル1、レベル2のスマート農機であっても、農業現場においては十分な効果をもたらしている。前述の通り、北海道・鹿追町では8割の農家が直線キープ機能付のトラクタを導入し、クボタのレベル1対応農機は1万台以上が売れている。その理由は、新規就農者であってもベテランと同等の作業ができたり、作業時間を短縮できたりといった点で、明確なメリットが現れているからだ。

さらには、データの活用による、収穫時期の最適化や新たな農法などを組み合わせることにより、すでに十分すぎるほどの効率化、省力化が農業現場にはもたらされている。2022年12月には農林水産政策4本柱の一つとして、スマート農林水産業実装の加速化が掲げられた。スマート農業は、これから実現すべき目標ではなく、もうすでにスタートしているのだ。

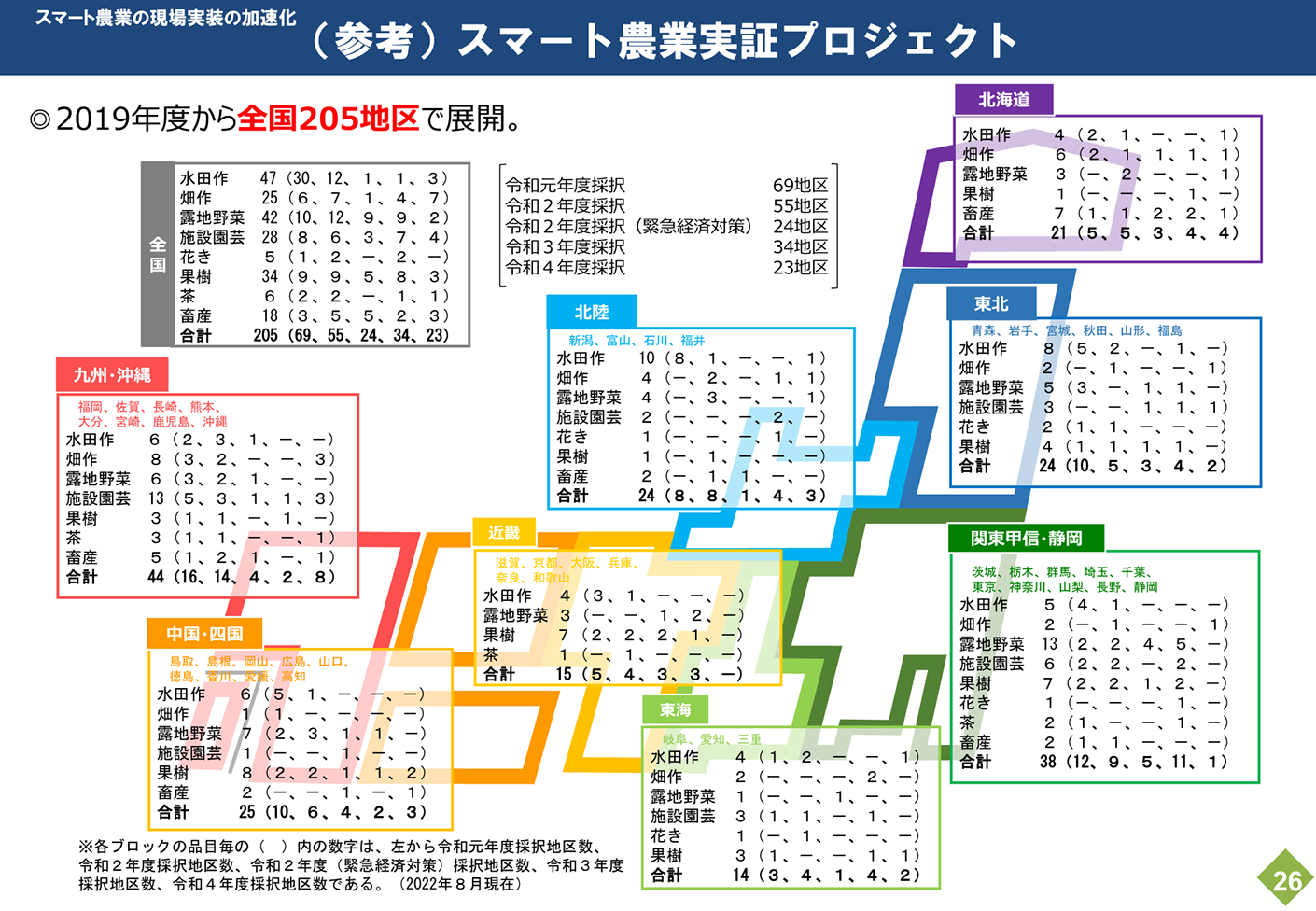

スマート農業の実現に向けてSIPだけでなく、全国各地で実証プロジェクトが進められている

スマート農業の実現に向けてSIPだけでなく、全国各地で実証プロジェクトが進められている

(引用元:スマート農業の展開について:農林水産省)