第2期 スマートバイオ産業・農業基盤技術

第2回

ゲノム情報を駆使した新品種開発が持続可能な農業を実現する

南北に長く、高低差のある地形を持つ日本では、気候や地形に合わせたさまざまな農業が営まれてきた。そのことは日本の農産物に多様性と、ひいては食生活の豊かさをもたらすこととなった。しかしいま、少子高齢化と後継者不足により、農業生産者人口は減り、農地の集約化が進んでいる。さらに地球温暖化という大きな環境変化の中で、これまで育てていた作物が育たなくなるようなことが起こり始めている。

このような状況下で農と食のサスティナビリティを維持するため、農業の競争力と生産性の向上が課題となっている。そのための重要な取り組みが、既存の品種を改良して新しい品種を作り出す「育種」だ。SIPスマートバイオ産業・農業基盤技術(以下「SIPバイオ・農業」)の「育種の効率化」コンソーシアムでは、作物の遺伝情報であるゲノムに着目し、品種の特性データとの連携による品種開発を支援する「データ駆動型育種プラットフォーム」の構築とそれを利用した新品種の開発、ピンポイントで遺伝子を操作することにより作物の形質を改変できる「ゲノム編集技術の開発」という2つのテーマに取り組んでいる。

品種名の書かれたPOPが目に付くスーパーマーケットの果物売り場

品種名の書かれたPOPが目に付くスーパーマーケットの果物売り場

スーパーマーケット店頭に並ぶ瑞々しい果物達。「シャインマスカット」「なつっこ」などの品種の名前が大きく書かれたPOPが目を引く。「バイヤーとしてはやはり新品種は気になるし、お客様の反応もありますから、フェアの目玉商品として扱うこともあります」と語るのは、千葉県のスーパーマーケット「主婦の店 大網店」で青果バイヤーを務める、宍倉株式会社の千葉健司さんだ。

消費者はおいしく、食べやすく、栄養のある農作物を求めている。シャインマスカットのように、おいしく、種無しで皮が薄いという圧倒的な特徴をもつ品種には、売り場をガラリと変えてしまうほどのパワーがある。流通事業者は、消費者の目を引き、見た目がよく棚持ちがして、なおかつおいしく、調理しやすい、健康に良いなど何か武器になるものがあればと、新品種の情報にいつも目を光らせている。

青果バイヤーの千葉健司さん(宍倉株式会社)

青果バイヤーの千葉健司さん(宍倉株式会社)

生産者にとっては、おいしく食べやすいだけでなく「作りやすい」ことがとても重要だ。気候にあまり左右されず安定した収量が得られること、病害虫に強く育てやすい品種を開発することが、安定した作物の供給につながる。それが、ひいては、消費者の「おいしい農産物を食べ続けたい」というニーズ、「安定してお客様においしく安全な食べ物を届けたい」という流通事業者のニーズを満たすことにつながる。売り場で品種が意識されることがなくても、新品種の開発は大きな役割を担っている

高品質な日本の農産物を国際的ブランドとして輸出販売することに挑戦している生産者もいる。輸送しやすく日持ちする、なおかつ美味しいという優れた形質を持つ品種の開発は国際競争力の強化のために求められている。

消費者、流通事業者、生産者など、日本の農業に関わる全てのステークホルダーにとって、望ましい形質を持つ品種の開発、すなわち育種は大きな意味を持つ。

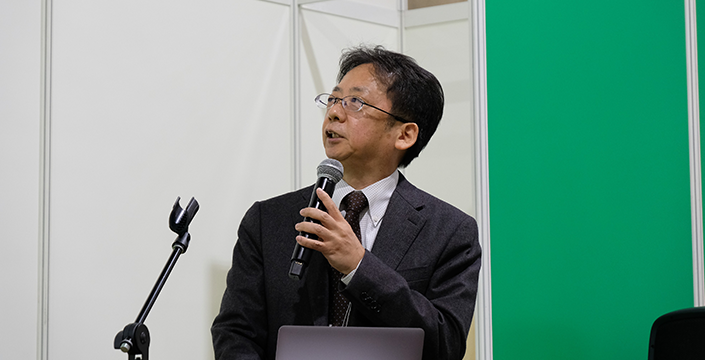

なぜ育種の効率強化に取り組むことが重要なのか、「育種の効率化」コンソーシアムの研究代表である農研機構作物研究部門所長の石本政男先生に話を聞いた。

私たちが食べている農産物は、品種改良すなわち育種によって現在も変化している。育種が必要になる大きな理由のひとつは、環境の変化への対応だ。

「1993年に東北地方の記録的な冷夏で、空前の米不足になったことを覚えている方もいると思います。当時に比べると今の稲の品種は低温に強く、収量が落ちないようになっています」(石本先生)

さまざまな作物が、気候変動への対応だけでなく、農業の大規模化に対応するため、より収量が多く、気候変動に強く、病害虫に強い、管理しやすい品種へと改良されている。市場の変化への対応も重要だ。より美味しく食べやすいもの、あるいは栄養価や機能性成分など健康によいものを求める消費者のニーズに応えることで、農産物に付加価値が生まれ、生産者が収入を伸ばすことができるようになる。

農研機構 農研機構作物研究部門所長 石本政男先生

農研機構 農研機構作物研究部門所長 石本政男先生

「品種改良の営みが続けられてきた結果、安く美味しく、かつ気候の変動に耐えられる品種が皆さんのお手元に届くようになっています。しかし一方で、国際間の競争に勝ち、あるいは国内であれば地域間の競争、民間であれば企業間の競争に勝つために、より優れた品種を絶え間なく作り出すことが求められます。そのハードルは、より高くなっています」(石本先生)

農業の持続可能性を高めるためにも、思い通りの形質を持つ品種を、より短期間で効率よく生み出す育種の手法開発は重要だ。

効率よく新たな育種手法を生み出す。そのための取り組みの1つめが、SIPバイオ・農業の「データ駆動型育種」である。どのようなものかを理解するために、まずは育種の基本的な原理から紐解いていこう。

農業の歴史の始まりから長い年月をかけ、人間は「たくさん取れる」「病害虫に強い」「味が良い」など、人間にとって望ましい形質を持つ種を選び、それを育てることで固定化する「純系選抜」により、より優れた品種を育ててきた。これに対して、現在の品種改良は、主に親となる品種同士をかけあわせる「交配」により行われる。その科学的な根拠となっているのが、1900年に再発見された、両親の持つ遺伝子が引き継がれることで子に親の形質が伝わるという「メンデルの法則」だ。

これを利用して、望ましい形質を持つ親同士を掛け合わせることで、より望ましい形質を持つ品種を作り出すのが交配による育種の考え方だ。メンデルの法則で見出された丸豆、しわ豆は1つの遺伝子で表現型が変わる例で比較的わかりやすい。だが、例えば米の収量や美味しさのような複雑な形質には多くの遺伝子が絡んでいる。1つの遺伝子なら4分の1の確率で求める表現型が得られても、2つの遺伝子がかかわれば(4分の1の2乗の)16分の1、3つなら64分の1と、求める表現型が得られる確率はどんどん下がっていく。

「さらに多数の遺伝子が関わるともっと確率が下がって、ほしいものは滅多なことでは出てこない。まさにトンビに鷹を産ませるようなことに取り組むことになります」(石本先生)

さらに、交配によりできた種子を播いて作物ができ、評価ができるまでにも時間がかかる。稲や野菜でも1年、果樹であれば最初に開花するまで平均6年、さらに評価するために十分な果実が取れるようになるまで約10年かかる。しかも掛け合わせによっては結実しないこともあるが、それは実際に育ててみるまでわからない。

「1回の交配で数百から数千粒の種をつくりますが、育ててみたら結局全部駄目だということも珍しくありません。品種になるのは、10万粒に1つあるかないか」(石本先生)

「データ駆動型育種」は、蓄積したゲノム情報と表現型情報を組み合わせることで、作物の形質を予測し、狙った形質を持つ改良された品種を効率的に作り出す手法だ。親のゲノム情報をもとに、狙った形質が生まれる可能性が高い組み合わせを提示する「交配組み合わせの提示」と、ゲノム情報から生育後の形質を予測し、改善が期待される個体を選び出す「有望個体の選抜」によって、少ない数の個体の中から期待通りに形質が改善された個体として得られる可能性が高くなる。

SIPバイオ・農業では、かんきつ、りんご、なし、ぶどう、いちご、タマネギ、水稲、茶についてそれぞれ食べやすさ、美味しさ、日持ち、輸送適正、加工適性などの新たな価値を持つ品種の開発に取り組んでいる。では実際にどのような取り組みが行われているのか、イチゴのデータ駆動型育種に取り組む、かずさDNA研究所の磯部祥子先生を訪ねた。

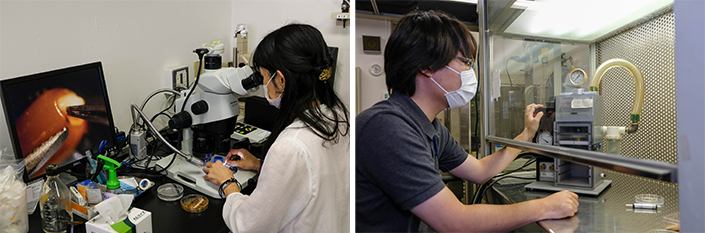

SIPバイオ・農業のイチゴのデータ駆動型育種の研究は、栃木県、福岡県、千葉県、農研機構野菜花き研究部門安濃野菜研究拠点(三重県)、農研機構東北農業研究センター(岩手県)の5カ所の圃場と、明治大学および千葉県にあるかずさDNA研究所によって取り組まれている。イチゴの交配、育成、形質評価はそれぞれの圃場で行い、育てた植物体からのDNA抽出、遺伝子解析、そして予測モデルの構築を明治大学と協力しながらかずさDNA研究所植物ゲノム・遺伝学研究室で行う。

かずさDNA研究所では、各地の圃場から送られてくる植物体からイチゴの個体ごとのゲノム配列を調べ、大きさや甘さなどの形質を予測するモデルを作り、親となる個体を複数選んで交配組み合わせを提示する。また、交配してできた種子から育てた苗の葉からDNAを抽出・解析し、ゲノム配列情報によって良い形質が得られそうな有望な苗のみを選抜して圃場に植えることで、良い形質の個体が得られる確度を上げる。

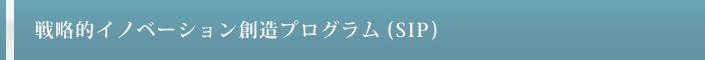

イチゴのデータ駆動型育種。ゲノム配列情報によって、交配前の親の選抜と、交配で得られた種子から育てた苗の選抜を行う。

イチゴのデータ駆動型育種。ゲノム配列情報によって、交配前の親の選抜と、交配で得られた種子から育てた苗の選抜を行う。

「通常の育種では、1年育てて形質を調べ、良い形質のものを選びます。そのため、選抜のチャンスは1回しかありませんが、データ駆動型育種では交配する段階で親も選べるので、年に2回、選抜のチャンスがあります。育てた個体の選抜も、DNAを参照しながら行うことで、従来は難しかった気候や土壌の種類などの環境影響を極力排除できます」(磯部先生)

データ駆動型育種の利点の1つが、遺伝的に遠い品種の掛け合わせにチャレンジできることだ。従来の育種は、親を交配してできた子の中から良いものを選んで交配するので、全く異なる遺伝子が入ってくることはなかなかない。

「『とちおとめ』や『あまおう』のような優れた品種は芸術的な遺伝子のバランスを持っており、従来のやり方でこれを超えるバランスの個体を得ることは難しくなっています。ブレイクスルーのためには新しい血を入れる、遺伝的に遠い品種を交配する必要がありますが、そうすると間違いなく遺伝子のバランスは崩れて取り戻すのにまた長い年月がかかる。でも、DNA情報があれば、バランスが崩れたところから早く這い上がれるんじゃないかと考えたのです」(磯部先生)

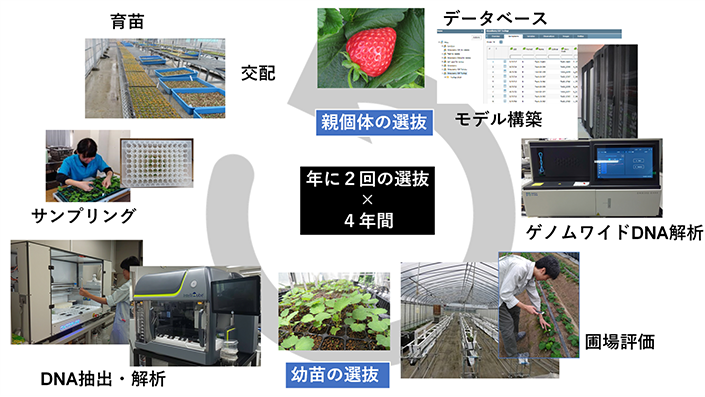

かずさDNA研究所 磯部祥子先生

かずさDNA研究所 磯部祥子先生

一緒に写っているのは苗のDNAの特定の断片の塩基を調べるためのリアルタイムPCR検査装置。通常のPCR検査装置の10倍のサンプルを一度に調べられる

かずさDNA研究所では、日本を代表するイチゴの品種開発者と2015年からイチゴのデータ駆動型育種に取り組んでいる。イチゴの輸送性を上げるための「硬さ」の改良を目指して複数の品種を掛け合わせてみたところ、予想通り味と大きさという点ではバランスが崩れてしまったが、硬さの点では改良された個体が得られて手応えを感じたという。「SIPバイオ農業SIPバイオ・農業では、これまでに得られた「硬い」個体を元にして、甘さや大きさなどの形質を消費者が満足するように底上げを図っています」(磯部先生)

2019 年度から2021年度で3回のサイクルを回し、2022 年度は前年度に得られた数百個体の中から甘さ、大きさ、硬さの3つの形質が優れた複数の系統を選び、ランナー(ほふく茎)で株を増やす通常の栽培方法でも良い形質の果実が収穫できるかを確認している。ここまでがSIPバイオ農業SIPバイオ・農業の研究成果となる。

「この後は、消費者のための果実形質の改良だけでなく、農家での作りやすさなどの形質の改良も図ったうえで、実際に作付けする地域で数年間栽培を行い、安定した品質、収量で収穫できるということを確認する必要があります。実際の品種として市場に出るまでにはまだ少し時間がかかります」(磯部先生)

データ駆動型育種によってイチゴを試験的に育てる圃場の1つ、農研機構東北農業研究センター(東北農研)を訪ねた。ここでは、晩春から初夏どり、夏秋(かしゅう)どりが可能な四季成り性イチゴの品種開発に取り組んでいる。データ駆動型育種で選抜されたイチゴを育てているハウスを、畑作園芸品種グループの本城正憲先生に案内していただいた。

データ駆動型育種で選抜されたイチゴが栽培されている農研機構東北農業研究センターのハウス

データ駆動型育種で選抜されたイチゴが栽培されている農研機構東北農業研究センターのハウス

日本国内のイチゴの生産量が多いのは冬から春にかけてだが、ケーキ用など業務用イチゴの需要は年間を通じて高い。国内産イチゴの端境期にあたる6月から11月までの間は海外からの輸入に頼っており、国産の新鮮で高品質なイチゴが求められている。北海道や、東北の山沿いなどの冷涼な気候の地域では四季成り性イチゴの栽培が行われているが、収量や日持ち性などの点でまだまだ品種改良の余地がある。

東北農研では、これまでに晩秋から初夏に収穫可能な「そよかの」や、四季成り性で6月から11月まで収穫が可能な「夏のしずく」などを育成してきた。SIPバイオ・農業では、四季成り性のイチゴの硬さ、糖度、収量を改善することで、より市場のニーズに適した品種へと改良していくことにチャレンジしている。

「生食するイチゴと違って、夏秋どりのイチゴはケーキの生クリームと合わせることが多いです。したがって甘さも重要ですが、それ以上に、夏でも果皮が溶けない硬さ、真夏でも良い果実がとれる収量性が求められます」(本城先生)

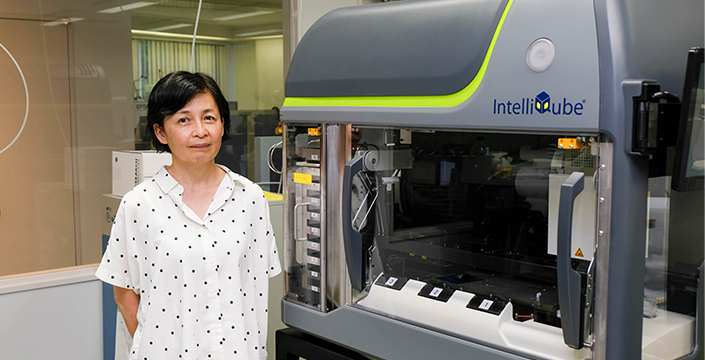

東北農研では、データ駆動型育種で2つのハウスを使用している。1つめのハウスでは、データ駆動型育種により選ばれた両親を交配させ、取れた種子から育てた苗の段階でDNAを調べて選抜するというサイクルを2回行い選ばれた個体180株と、比較用に育てている選抜過程を経ていない個体がずらりと並んでいる。全て違うDNAを持つ個体なので、生育の速度も花や実の特徴もさまざまだ。温度や病害虫管理にも気を配りながら、それぞれの個体の大きさ、収量、果実の形や色、硬さ、糖度などを調べている。

苗のDNAを調べるためには、交配でできた数千本の苗の若葉から一部分を採取し、サンプル送付用のチューブに詰めてかずさDNA研究所に送付する。温度管理をきちんと行わなくては葉が萎れてしまい、DNAを採取することができなくなる。1,000本以上の苗から手作業で葉を取りサンプルを作るのは大変な作業だ。

「イチゴの組織は多糖類を多く含むのでDNA抽出に手間がかかります。分析の高度な技術と機材を持っているかずさDNA研究所との役割分担でゲノム情報活用ができています」(本城先生)

交配により得られた種子から育てた苗の葉を採取し、かずさDNA研究に送って分析する。

交配により得られた種子から育てた苗の葉を採取し、かずさDNA研究に送って分析する。

2つめのハウスは、データ駆動型育種によるサイクルを回した後、有望な個体を選抜し、ランナーで増やして特性を確認している。この中から品種候補として他の試験機関や現地圃場等での試験栽培、評価へと進むものを選べればと期待している。

「モデルで提示された組み合わせで本当に良い形質のものができるのか、半信半疑でしたが、実際に植えてみると全体としては確かに狙った形質が底上げされています。効果はあると思います」(本城先生)

2回の選抜を経たイチゴたちが栽培されているハウス。ランナーで増やして、実の形や硬さなどの形質を調べている。

2回の選抜を経たイチゴたちが栽培されているハウス。ランナーで増やして、実の形や硬さなどの形質を調べている。

「ゲノム情報を活用した育種の意義は、育種のプロセスの途中を効率化することで育種の歴史を早回しでやり直せること」(磯部先生)

現在の栽培種の作物は100年単位の時間をかけて徐々に求められている形質を向上させてきた。一方で、南北に長い日本の国土では、地域によって気候が異なり、育てやすい特性が違う。また、イチゴが生食用とケーキ用で求められる特性が違うように、用途によっても異なっている。

「日本の農業が海外と絶対的に異なるのは、大きな圃場がないこと。単一作物を大量生産するのではなく、土地の文化を活かして多様性ある食生活を維持するために、多品目少量生産は今後も維持すべきだと考えます。すると品種もオーダーメイドのように、局地的な場所に合わせた特徴を持つ品種を作りたいというニーズが出てくるかもしれません。データ駆動型育種であれば、既存品種の育種系統の延長とは異なるランダムな組み合わせからスタートすることで、そのニーズに応えられる可能性があります」(磯部先生)

同じ個体につく実でも、順序によって形状や味が異なる。

同じ個体につく実でも、順序によって形状や味が異なる。

東北農研の本城先生も、データ駆動型育種により地域の特性を活かした農業が成り立つような品種が開発できることを期待している。「農家の後継者不足や、生産性や農産物の付加価値が低く、農業だけでは食べていけない農家が廃業してしまうという問題は、農業だけにとどまらない、地域や集落の維持に関わる問題だと思います。それぞれの地域に合わせた品種を生み出す技術は、それぞれの地方で、農業で生計が成り立つ農家を増やすことにつながります。それが、ひいては地域社会の維持に貢献できるのではと考えています」(本城先生)

データ駆動型育種グループでは、イチゴの他にも、褐変性を抑えたりんご、甘味度の高い糖を多く含むナシ、加工に適した形状の玉ねぎなど、さまざまな作物をデータ駆動型育種により改良している。これらが品種として栽培されるようになるまでにはこの後の圃場での栽培や生産者による評価に数年から10年程度の時間を要する。しかし、データ駆動型育種により開発された新品種が、私たちの食生活を豊かにする未来は確かに見えてきている。

データ駆動型育種を育種家が広く活用できるような仕組みが、育種APIだ。ウェブ上からゲノム情報と形質情報を登録することで形質予測モデルを作成できるSaaSサービス(サーバー上にあるソフトウェアをインターネットを介して利用するサービス)として、コンソーシアム参画企業のListenField(リッスンフィールド)と東京大学が開発を進めている。サービス開始時には、SIPバイオ・農業でデータ駆動型育種を実践している、イチゴ、かんきつ、ブドウのモデルが登録される。

これを利用するために2種類のデータベースをかずさDNA研究所で整備している。1つは、様々な品種のゲノム配列の特徴を解析にするときに基準となる全ゲノムや遺伝子配列情報を提供するデータベースだ。DNAのどこに何の遺伝子があるか、品種ごとの特徴などを格納する。もう1つは、育種APIを利用する育種者が自分の持つゲノム情報を整理するためのパーソナルデータベースである。

「スマホの写真アプリで写真をフォルダわけして整理するように、自分の持つゲノム情報を育種APIにインプットして形質データと比較しやすいように整理するもの。データベースというよりはツールのようなものです」(磯部先生)

かずさDNA研究所 磯部先生

かずさDNA研究所 磯部先生

これらを育種家向けに公開することで、ゲノム情報を活用したデータ駆動型育種が可能になる。課題となるのはデータの取り扱いだ。コンソーシアムでは、SIPバイオ・農業のデータ駆動型育種で収集したデータについては、協調領域としてプロジェクト終了後に共有する予定だ。このデータを使うことで、育種家は自分で持っている育種素材のゲノム情報を登録することで育種APIを利用できるようになる。

育種の効率化コンソーシアムの中でも、ゲノム情報を活用したデータ駆動型育種とは全く違うアプローチによる品種開発手法に取り組むのがゲノム編集グループだ。

ゲノム編集は、個体が持つ特定の遺伝子を狙って変化させることで、新しい形質を持つ個体を作り出す技術だ。狙った形質に関連する標的の遺伝子が判明している場合は、交配を繰り返すことによって望ましい形質の個体を得るよりも早く、狙った形質をピンポイントに改良することが可能になる。

農研機構生物機能利用研究部門の今井亮三先生は、SIPバイオ・農業の研究成果として、ゲノム編集による国産小麦の品種改良に成功している。パンや麺類など米以外の主食の原料となる小麦だが、我が国では9割近くを輸入に頼っている。昨今の気候変動や国際情勢の不安定化により、小麦についても自給率を上げることが課題だ。国産小麦の品種改良のテーマとして近年課題となっているのが、収穫前に雨が降ると発芽してしまう「穂発芽」の防止と、強風で倒れないよう背丈を低くする「短稈(たんかん)化」だ。

農研機構 生物機能利用研究部門 今井亮三先生

農研機構 生物機能利用研究部門 今井亮三先生

国産小麦の7割が生産される北海道では、秋に蒔いて7月から8月ごろに収穫する秋播き小麦が主流となっている。小麦はもともと乾燥した地域の作物なので、雨に弱い。北海道は「梅雨が無い」と言われていたが、近年の地球温暖化に伴い、ちょうど小麦の収穫時期に雨が降ることも珍しくなくなってきた。また東北以南では、そもそも小麦の収穫時期が梅雨時と重なっている。発芽した小麦は商品にならず大きな損失となるため、穂発芽耐性の高い品種の開発が急務となっている。また強風によって収穫前の小麦が倒されないよう、背丈の低い品種の開発も求められている。

ゲノム編集にはいくつかの手法があるが、今井先生が取り組むのは、発芽してすぐの植物の芽の先端にある成長点に、金の微粒子に付着させたゲノム編集酵素(特定の位置でDNAを切断する働きを持つタンパク質)を打ち込むiPB (in planta particle bombardment)法だ。ヘリウムガスの高圧で芽の先端に打ち込まれた金粒子が細胞内に届くと、表面に付着した酵素が細胞内で溶け出し核に移動してゲノム編集を行う。

iPB法によるゲノム編集。芽の先端にある成長点をピンセットで剥き出しにした植物体に、高圧を利用して、ゲノム編集酵素を付着させた金粒子を高速で打ち込む。

iPB法によるゲノム編集。芽の先端にある成長点をピンセットで剥き出しにした植物体に、高圧を利用して、ゲノム編集酵素を付着させた金粒子を高速で打ち込む。

これまで小麦のゲノム編集に使われていた手法では、アグロバクテリウムという特殊な細菌を小麦の細胞に感染させてゲノム編集した後、細胞培養して植物体を作り、形質が正しく改変されていることを確認する必要があった。しかし、国産小麦は細胞培養が難しいため、ゲノム編集による形質改変にはなかなか成功しなかった。

iPB法では、植物体の成長点の細胞にゲノム編集酵素を直接打ち込むため、細胞培養が不要になることが大きな特徴となる。成長点の細胞は分裂して植物体の葉、茎、花、実などあらゆる組織を形作るので、そのまま育てればゲノム編集された次世代の種子が得られる。この方法によって、すでに国産小麦の短稈化に成功している。

「芽の先端が丈夫な作物なら、さまざまな作物で応用できると思います。穀類の他、野菜、果樹などで成功例があります」(今井先生)

ゲノム編集された小麦。実験室内で厳重な管理の下、栽培されている。

ゲノム編集された小麦。実験室内で厳重な管理の下、栽培されている。

ゲノム編集による品種改良は、育種にかかる時間を大きく短縮できる可能性がある。生産性や品質に関わる多くの形質が改良されることが期待されている。例えば、病気に強い作物の作出だ。

「野生種に比べて現代の栽培種は、育種の過程で病気に抵抗する遺伝子を落としてしまっていることが多いです。そのため、作物種同士の交配による育種では病気に強い品種を作るのは難しいのですが、ゲノム編集を使うことで、野生種の病気に強い遺伝子の取り込みが高速化できます」(今井先生)

ゲノム編集グループでは、今井先生の研究するiPB法の他にも、ノーベル化学賞を受賞したゲノム編集酵素CRISPR/Cas9よりも効率良く精密な編集ができるゲノム編集酵素の開発や、2ヶ所以上の遺伝子を同時に変化させ有用な形質改良を行う手法、などさまざまな技術が研究成果として公表されている 。これらの成果は知財カタログとして取りまとめ、研究者や育種家が利用できるように整備が進められている。また、それらの技術を利用して、アミノ酸の一種であるGABAの含有量、糖度、日持ち性などの複数の形質を同時に改善したトマト・メロンの開発や、アサガオ・シクラメンの品種改良が進められている。

私たちが食べている農作物は、変わっていないように見えて変わっている。今は生でそのまま食べることが多いイチゴも、数十年前まではコンデンスミルクや砂糖をかけて甘味をつけて食べることが普通だったことを覚えている人も多いだろう。より甘く大きく食べやすい品種を目指した育種の成果だ。米も、コシヒカリ、ササニシキといった品種が少しずつ育種により改良され、より病害虫に強く、気候の変動にも強く、安定して収穫できるように変わっている。

ここにデータ駆動型育種やゲノム編集などの新たな技術を取り入れることで、育種の経験則を超えた新品種が生まれる可能性が出てくる。

「育種には両立できない形質という経験則があって、例えば大豆ではタンパク質含量が多くてかつ多収量というものはできないと言われています。でも、データ駆動型でゲノム情報を見ると、計算上はできるかもしれない。そういう、滅多にできないものが実現できるという可能性を最初から予測できることで、これまでの育種を変える可能性があると考えています」(石本先生)

アグリビジネス創出フェア2022で研究成果を紹介する農研機構 石本先生(2022年10月26日開催)

アグリビジネス創出フェア2022で研究成果を紹介する農研機構 石本先生(2022年10月26日開催)

例えば、インディカ米には日本品種よりも多収のものがあり、その多収性を導入することで、コシヒカリよりも良くとれる品種ができている。現在、データ駆動型育種により、より多収でかつ良食味の品種の育成に取り組んでいる。消費者から見ると、米としてのおいしさは変わらないが、収量が増えることで、コンビニのおにぎりは値上がりせず同じ値段で食べられるということになる。作りやすく、収量が多い品種が、国民の食生活を下支えする。

日本の食料自給率はカロリーベースで38%(2021年度)だという。国民が食事で摂取するエネルギーのおよそ6割は輸入に頼っているということだ。地球温暖化の進行による急速な気候変動、ウクライナ情勢のような国際情勢の目まぐるしい変化など、海外からの食料輸入はいつ途絶えるかわからない。農作物の国産化を進め、食料自給率を高めるために、そして南北に長く多様性に富む日本の農業を持続し豊かな食生活を維持するために、育種の効率化の取り組みと社会実装は重要な意義を持つ。