役割

分子生物機能ユニットでは、国産農産物・食品の高付加価値化に資する産業利用可能な技術開発を目指した研究を進めています。特に、受容体認識能、果実の成熟制御機構、DNAの自己集合能などの生物機能の活用に着目した研究を展開しています。

主な研究テーマ

パターン認識受容体を活用した評価システムの開発

加齢性疾患の危険因子(酸化LDL、終末糖化産物:AGEsなど)を認識するパターン認識受容体の認識能に着目し、多様な構造の危険因子の中から生体内で強い活性を示す分子を検出評価するシステムの開発を進めています。さらに、成長の一時期に危険因子に暴露された影響を解析する技術開発も進めています。

|

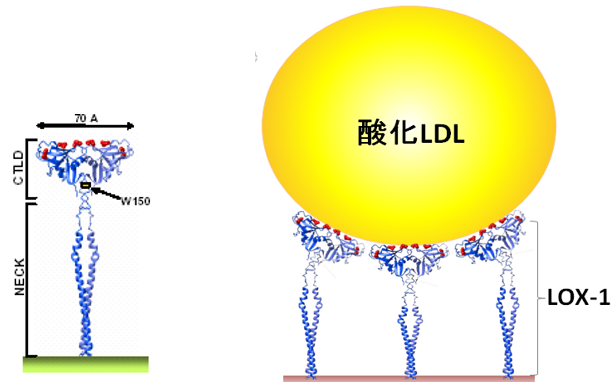

| 酸化LDL受容体(LOX-1)が、動脈硬化の危険因子である酸化LDLを認識する機構を明らかにし (Ohki, et al., Structure (2015) 13:905-917)、さらに、その認識能の再構築した分子(CTLD14)の創出に成功しました。現在、CTLD14を活用した酸化LDL検出・評価の開発が進行中です。 |

果実高度利用のための遺伝子発現制御機構の解明と利用法の開発

ゲノム編集技術などを利用しトマトの成熟制御機構を明らかにしています。また、高日持ち、高色素生産等の形質に関わる遺伝子の検索を行い、高品質な高日持ち性トマトの開発を進めています。さらに、トマトで開発された技術を活かし、果実類全般の成熟制御による高品質化への貢献を目指しています。

DNAナノファイバー製造技術の開発

近年、産業用素材として生物資源由来のナノファイバーが注目されています。DNAはファイバー状の物質で、白子などに大量に含まれ、自己集合能やシングルナノサイズの均質な構造、導電性や薬剤・色素等との結合能など、優れた機能を持つ生物資源と見なすことができます。そこで、DNAを原料としたDNAナノファイバーの製造技術を開発し、その機能解析を進めています。

メンバー

ユニット長

町田 幸子(まちだ さちこ)/専門:生化学、タンパク質工学

上級研究員

伊藤 康博(いとう やすひろ)/専門:遺伝学、分子生物学

岩浦 里愛(いわうら りか)/専門:超分子集合体、高分子化学

小堀 俊郎(こぼり としろう)/専門:生化学、分子生物学

主要成果

こちらをご覧ください。