渡辺輝夫

ア. 研究目的

沖縄の主面積を占める国頭マージと呼ばれる赤黄色土壌は、粘土含量が高く踏圧を受けると圧密化・硬化する性質があり、この土壌でサトウキビは主に栽培されている。省力化のため近年導入されている重量機械であるハーベスタの踏圧等により、サトウキビ圃場において土壌硬化が起こり、サトウキビの収量や後作物の生育に対して悪い影響を及ぼしていることが懸念されている。

また、この土壌は透水性が低いため、集中豪雨の多い気候条件の下で、高品質のバレイショ等の野菜・花きを安定的に生産するには、透水性を確保・維持する圃場管理技術が必要である。これらの問題を解決する方法として、土壌物理性を改善する土壌破砕耕が有効と考えられ、土壌破砕耕による効果的な土壌膨軟化技術を確立することを目的とした。

イ. 研究方法

- 連続土壌採取システムの開発

作物の生育に影響を及ぼす土壌の物理性を調べるには、根圏域である表層から下層に至る土壌を採取して分析する必要がある。通常はスコップで採取したい地点や層の断面を削りだし、 100mlの試料円筒をハンマーで打ち込んで土壌サンプルを採取する方式が標準法であるが、時間と労力を要することが難点である。

そこで、根圏域である表層から下層に至る連続した土壌を採取する装置を試作し、その分析手法を検討した。- 連続土壌採取装置の試作

試作した土壌採取装置は、高さ5cm,容積100mlの試料円筒を8個直列方向にテープでつないで長さ40cmの連続円筒とし、連続円筒を鋼管内に格納して、鋼管ごと市販の工事用振動式打込機で土中に打ち込んだ後、鋼管をテコを利用した市販の引抜器で引き抜いて土壌の入った連続円筒を回収する方式である(図1、図2)。表層から40cm連続した土壌の入った連続円筒は両端を密封後、持ち帰って8個の試料円筒に分割し、100ml実容積法に基づいて三相分布等の測定を行う。

図1 試作した連続土壌採取装置の構成

図2 作業概要(左:打込作業、右:引抜作業) - 土壌採取試験

試作した装置を用いて、九州農試畑地利用部黒ボク土圃場および沖縄県農試国頭マージ圃場において土壌採取試験を行い、実容積法により三相分布や仮比重を測定して、試作した土壌採取装置の分析手法について検討した。

- 連続土壌採取装置の試作

- サトウキビ栽培における土壌硬化と土壌膨軟化技術

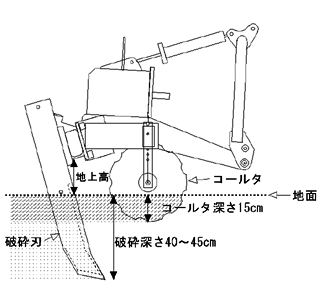

国頭マージ土壌でケーンハーベスタによる土壌踏圧と踏圧地点に振動式土壌破砕機による破砕試験を行い、踏圧による土壌硬化の状態や破砕の効果を土壌物理性の側面から検討した。供試した振動式土壌破砕機は、トラクタ装着型の作業機でトラクタのPTOの駆動力を利用して土壌中の破砕刃を振動させることにより、破砕域を拡大するとともに牽引抵抗を低減する方式のK社の振動式全層深耕型破砕機である。これを重粘土質の沖縄の国頭マージ土壌でも使用できるよう、大型トラクタ用のフレームや破砕刃の強度補強、及び振動装置の作動方式等を改良して供試した(図1)。- 場所・測定期日:沖縄県農試八重山支場国頭マージ圃場、平成11年10月1~3日、11月24日、平成12年2月4日

- 試験区:未破砕区と破砕区

- 測定時期:(1)踏圧前、(2)2回踏圧後(輪距130cm,履帯幅30cmのハーベスタで2回走行)、(3)4回踏圧後(ハーベスタで4回走行)、(4)L刃破砕区(4回踏圧後、踏圧部分をL型刃{刃幅35cm,曲げ角123度}で深さ40~45cmまで破砕)、(5)踏圧破砕52日後、(6)踏圧破砕127日後

- 土壌採取:試作した連続土壌採取装置による深さ40cmまでの土壌採取を行い、土壌サンプルは100mlの試料円筒8個に分割後、PF1.5に調整して分析に供試した。

- 測定項目:土壌貫入抵抗(試験区横断面を15cm毎)、圃場表面高(試験区横断面定点を10cm毎、ソキアTotal Station)、仮比重(実容積法)、ガス拡散係数(藤原製作所KK-320)等を測定した。

図3 土壌破砕機の概要

図4 弾丸暗渠刃を装着した土壌破砕機

- バレイショ栽培における土壌膨軟化技術

沖縄県宜野座村のバレイショ産地では、雨期である1~3月の収穫期に豪雨が続くと湛水や排水不良に陥ってハーベスタの進入が困難になり、収穫時期が遅れたり最悪の場合は収穫放棄することがある。このため透水性を改善する目的で、宜野座村のバレイショ栽培実証圃場において、土壌破砕機による土壌破砕処理区を設け、土壌物理性の変化やバレイショ収量を調査した。- 場所:沖縄県宜野座村バレイショ栽培実証圃場(国頭マージ土壌)(嘉手納良一氏所有)

- 破砕方法:バレイショ植え付け前の時期に、土壌破砕機に各種破砕刃を装着して、破砕刃間隔130cm,深さ40~45cmまでの土壌破砕を畦方向に施工した。

- 試験区:11年度 (1)L型刃破砕区(刃幅35cm,曲げ角123度)

12~13年度 (2)R型刃破砕区(刃幅20cm,曲げ角123度)

11~14年度 (3)弾丸暗渠刃破砕区(刃先端がチゼルで後部に弾丸付き) - 測定項目:土壌硬度(DIK-5520)、三相分布(実容積法)、バレイショ収量

ウ. 結果と考察

- 連続土壌採取システムの開発

- 連続土壌採取装置

1本40cmの連続円筒(8個の試料円筒)を採取するのに要する時間は3名の作業者で約15分、2名の作業者で約20分であり、従来のスコップを使った標準採取法に比べ、迅速な土壌採取作業が可能であった。 - 採取土壌分析結果

土壌圧密程度を端的に表す指標は仮比重(乾燥密度)と考えられる。そこで、連続土壌採取方式で採取した土壌の仮比重を図5に示す。

黒ボク土では、深耕ロータリで深さ40cmまで耕うんした後の圃場の仮比重は約0.7とかなり低い値であるが、トラクタの踏圧を受けた圃場の表層から深さ20cmまでの仮比重は約1.0 と高くなっている。

国頭マージ土壌の仮比重は1.3~1.6であり、仮比重がかなり高い土壌である。また、サトウキビ株出し栽培圃場とロータリ耕後圃場における仮比重を比較すると、ハーベスタの踏圧を受ける株出し栽培圃場の方が、表層から深さ20cm程度まで仮比重が高いことがわかる。

また、採取時の圧縮を軽減するため連続円筒内部に液体グリースを塗布すれば、連続方式で採取した土壌試料の仮比重は、標準法で採取した土壌の値とほとんど変わらず、試料採取時の圧縮程度はほぼ同じと考えられた。

以上要するに、連続土壌採取システムは表層から深さ40cmまでの位置別の土壌試料を効率よく採取できるため、根圏域の土壌物理性の研究推進に貢献すると考えられた。

図5 連続土壌採取方式における深さ位置別の仮比重

- 連続土壌採取装置

- サトウキビ栽培における土壌硬化と土壌膨軟化技術

- 圃場表面高と土壌硬度(図6)

- 圃場表面沈下量は、2回、4回と機械踏圧を受ける毎に増加した。土壌硬度は踏圧部分の直下で顕著に増加した。土壌破砕を行うと、圃場表面は平均1cm上昇し、破砕刃内側と周辺の土壌硬度が減少し、膨軟化が認められた。

- 踏圧・破砕の52日後の乾燥した試験区では、沈下量は1.0cm増加し、土壌硬度も全体的に増加しており、圃場内土壌の乾燥-収縮-硬化現象を確認した。

- 踏圧・破砕の127日後である雨期の湿潤した試験区では、沈下量は-1.1cmとなり圃場表面の上昇が認められた。土壌硬度も全体的に減少し、圃場内土壌の湿潤-膨軟-硬度減少の現象が認められた。以上、圃場表面高の定点高精度測定と土壌硬度測定を組み合わせた分析により、圃場内土壌の物理(土壌水分、膨軟程度)の変化をある程度把握可能であった。

図6 圃場表面高と土壌硬度断面

- ガス拡散係数(図7)

土壌中のガス拡散は土壌通気の大半を担い、通気不良は根の呼吸を妨げ、相対拡散係数D/D0が0.02を下回ると作物根が生育阻害を始めるという報告がある。4回踏圧後の深さ10cm以上の土壌の相対拡散係数は0.02を下回っており、根の生育阻害が起きる可能性があった。破砕後は相対拡散係数は0.02より高い値に改善され、土壌破砕は、作物根の通気環境の改善にも効果があった。

図7 採取土壌の相対ガス拡散係数 - 仮比重(真値の推定)(図8)

試料円筒への土壌採取時には、連続土壌採取、標準採取いずれも土壌圧縮が起こる。圧縮が採取土壌に均等に起こると仮定し、非圧縮時の仮比重の真値推定を行った。

その結果、(1)踏圧を繰り返すと仮比重推定値は確実に増大すること、(2)踏圧後に未破砕のまま放置した土壌は乾燥期に仮比重がさらに増大すること、(3)踏圧後に破砕処理すると仮比重は大幅に減少することが推測された。土壌採取時の圧縮を考慮した仮比重の真値の推定は、土壌の圧密・硬化現象を捉える有効な指標と考えられた。

図8 仮比重(真値の推定)

- 圃場表面高と土壌硬度(図6)

- バレイショ栽培における土壌膨軟化技術

- 土壌物理性

11年度は破砕域の広いL型刃や透水性の維持向上をねらった弾丸暗渠刃による土壌破砕の結果、土壌物理性の改善効果が認められたが、L型刃を用いた土壌破砕作業ではL型刃は刃先が長く牽引抵抗が高くなり、不安定な破砕作業になった。

12年度からは実証圃場の傾斜下部の排水不良域において、透水性の維持向上をねらった弾丸暗渠刃とR型刃による土壌破砕の結果、土壌硬度や空隙率等の土壌物理性の改善効果が認められた。バレイショ植え付け前の10月に土壌破砕を施工すれば、翌年2~3月のバレイショ収穫時まで土壌硬度は低い値を保つことが認められた。また、同一地点に2年続けて土壌破砕を施工すると3年目まで土壌硬度は低いまま維持することがわかった(図9)。

- バレイショ収量

11年度は土壌破砕区のうち弾丸暗渠刃破砕区のバレイショ収量を調査した結果、土壌破砕区で上イモ収量が多くなる傾向が認められた(図10)。12年度は青枯れ病が圃場に蔓延し、青枯れ病に弱いデジマでは土壌破砕処理の効果が不明瞭となったため、13年度から試験区に青枯れ病に強い品種であるアイノアカを導入した。その結果、アイノアカでは青枯れ病はほとんど発症せずに土壌病害の影響は見られず生育は良好に推移し、土壌破砕区で上イモ収量が高くなる傾向が認められた(図11、図12)。

図10 土壌破砕とバレイシ収量(11年度、デジマ)

図11 土壌破砕とバレイショ収量(13年度、アイノアカ)

図12 土壌破砕とバレイショ収量(14年度、アイノアカ)

- 土壌物理性

エ. 今後の課題

平成10年1~3月の集中豪雨によりバレイショの産地では収穫遅延や収穫放棄の事例が発生したが、平成11~15年の当該期にはこれに類する集中豪雨には遭遇せず、ハーベスタの圃場進入や収穫作業性に及ぼす土壌破砕の効果は検討できなかった。今後検討を要する。

オ. 要約

- 連続土壌採取システムの開発:連続土壌採取システムは表層から深さ40cmまでの位置別の土壌試料を効率よく採取できるため、根圏域の土壌物理性の研究推進に貢献した。

- サトウキビ栽培における土壌硬化と土壌膨軟化技術:乾燥密度が高い国頭マージ土壌では踏圧を受けると圧密化・硬化し、振動式土壌破砕機により膨軟化が計れること、土壌破砕は、作物根の通気環境の改善に効果があること等を明らかにした。

- バレイショ栽培における土壌膨軟化技術:バレイショ植え付け前の10月に土壌破砕を施工すれば、翌年2~3月のバレイショ収穫時まで土壌硬度は低い値を保つこと、同一地点に2年続けて土壌破砕を施工すると3年目まで土壌硬度は低いまま維持すること、土壌破砕処理を行えばバレイショの収量が高くなる傾向が認められた。

カ. 文献

- 渡辺ら:連続土壌採取装置の試作と分析手法、九州農業研究、63,P150,2001

- 渡辺ら:国頭マージ土壌における機械踏圧と土壌破砕による土壌物理性の変化、九州農業研究、6 3,P142,2001