井上裕之

ア. 研究目的

開発された技術を農家の所得向上に結びつけ、地域農業の活性化を図っていくためには、地域内農地の合理的な利活用方策を検討する必要がある。本課題では、本土とは異なった性格を持つ沖縄の農地流動構造の特徴と解決すべき課題を明らかにするとともに、農地の有効な利活用を図るための方策を提示する。

イ. 研究方法

宜野座村松田集落を対象として、土地台帳データの集計整理や、農家アンケート、農業経営実態聞き取り調査等を実施し、その結果に基づいて、当地の農地所有や農地流動をめぐる特徴を明らかにするとともに、解決すべき課題を整理した。また、県内の他市町村での取り組み事例等を参考に、課題解決の方策を検討した。

ウ. 結果及び考察

- 松田集落の農地は、農家戸数の約2.5倍に相当する330世帯によって所有されている。30a未満の所有世帯割合が45%,村外在住の所有世帯割合が29%であるなど、所有規模の零細性と不在村世帯割合の高さが特徴である。これは、農地の男子分割相続が支配的(14事例中11事例)で、非営農者や村外転出者も農地相続を受けることに起因する。

- 松田集落の農地貸借件数の38%を「後継者不在・高齢化に伴う貸付」が、次いで27%を「非農業者の相続に伴う貸付」が占める。後継者不在高齢農家や農地相続を受けた非営農者が、子供や自らの就農や帰村など、必要時に備えて農地を貸し付けるためである。この貸借は、農地を必要時まで「預ける」「預かる」という感覚に近いものも多く、貸借当事者相対で成立する貸借が81%,親戚間の貸借が60%を占めるなど、親戚間を中心とする個別相対貸借という性格を持つ。集落の話し合いや地区担当の農業委員の斡旋で貸借が成立している事例は皆無であった。また、現在も一部には、農地を貸すくらいなら放棄しておいた方が良いと考える所有者も存在する。

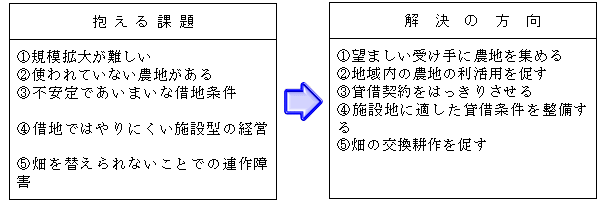

図1 現地が抱える問題とその解決方向 - こうしたなか、(1)貸借の個別相対性が強いため、地域の望ましい担い手への農地集積が進みにくい。(2)遊休農地が発生しやすい。(3)賃貸借ルールが未成熟で、(4)貸手・借手間トラブルが散見される。施設型経営が借地では成立しにくい、等の課題を抱えている。また作物によっては、(5)連作障害を回避するための交換耕作のシステム作りも求められている。

- これらの課題を解決するためには、農地流動の方向付けを明確にするために、農業委員会主導の貸借あっせんシステムを構築する必要がある。客観的にも、農地の需給関係が緩んできたなかで、農家相対のみでは貸借が成立しにくくなりつつある。農業委員(会)の活動の活性化のみならず、流動化奨励金の交付等の経済的誘導策などで、これを後押しすることも必要である。

- 遊休農地の解消のためには、「農地パトロール活動」の充実が必要である。これは管内農地の利用状況を農業委員等が踏査し、遊休農地があった場合には耕地図・土地台帳で所有者を確認し、戸別訪問等でその解消を働きかける活動である。そこでは特に、遊休化は許容しても貸付には忌避意識を持つ所有者の存在が問題となるが、利用権設定の趣旨の啓蒙や実績の提示による息の長い取り組みが必要である。

- 賃貸借のルールを明確にするためには、ヤミ小作を利用権設定にのせることが基本となろう。これも農業委員(会)の活動が最も重要である。県内には、戸別訪問でヤミ小作の実態を把握したうえでその一覧を農業委員会事務局が管理し、これに基づいて利用権設定を働きかけている町村もある。働きかけに際しては、町村独自の施策により利用権設定の経済的メリットを明確にするとともに、農業委員の活動に対する手当にも配慮する必要がある。

- 借入地において施設型経営を可能とするためには、施設投資を伴う農地貸借契約のルール作り(契約期間や借地料)が必要である。農家間の協議にこれを委ねることは現実的ではなく、その基準を提示する必要がある。県内には、15年契約、借地料坪85円という条件で、農協主導により数戸共同のハウス団地が形成されている例などがある。

図2 開発技術定着のための支援方策 - バレイショの連作障害対策を目的として宜野座村で本年より始められた、キビ圃場との交換耕作斡旋システムは全県的にも注目される動きである。連作障害対策として何年空ける必要があるのか、交換可能な圃場条件、キビ農家にとっての地力向上メリット等を明確にすることで、農家の理解を得て、実効性のあるシステムとしていくことが必要である。また、松田地区では、イチゴ収穫期の1~3月はバレイショ、サトウキビ収穫と労力が競合するため、イチゴ導入に当たって雇用確保の方策を考える必要がある。

エ. 今後の課題

沖縄では農地所有に対する固執は極めて強く、これを侵害しない範囲内での所有・利用調整が相対で図られている。このため貸借関係は不安定で貸し手借り手間のトラブルも多い。今後、親戚関係に基づかない貸借を促進し、規模拡大に結びつけていくためには、合理的な農地利用を実現する農地の所有・利用調整を図る地域的管理の具体化が必要である。

オ. 要約

本土とは異なった性格を持つ沖縄の農地流動構造の特徴と解決すべき課題を明らかにするとともに、農地の有効な利活用を図るための方策を提示した。

- 宜野座村では、農地の所有規模が零細(1ha未満)で、村不在の農地所有者が多い。これは現地での農地の継承慣行(相続、生前贈与)が大きく関与している。このことは農地の流動性は高いが、経営規模の拡大にはつながらない可能性がある。

- 宜野座村では親戚間での農地の貸借関係が多いが、土地の賃貸借をルール化することで親戚外からの借地が増えれば、経営規模を拡大につながる。

- 農地の利用集積の推進のために、農業委員会が主導して貸し手、借り手間の意向を調整する方策が必要である。

カ. 文献

- 井上「沖縄における農地所有の特質と農地貸借市場の特徴」平成11~12年度科学研究費補助金基盤研究(C)(1)研究成果報告書『機能的農地市場の形成に関する研究』2001.3

- 井上・田口「沖縄における農地貸借の形成メカニズムと今日的特徴」日本農業経営学会『農業経営研究』39.2,2001.9