プレスリリース - 輸送・貯蔵性に加えてエタノール原料価値も向上! -

農研機 構

ポイント

国産バイオエタノールの原料候補である稲わらは、かさばるため、輸送や貯蔵が困難 という欠点があります。そこで、農研機構と足立石灰工業(株)は、石灰処理後に稲わらを圧縮し体積を抑える「CaPPAプロセス」 を開発しました。本プロセスによる高密度な加工物は、輸送・貯蔵性に加えて糖化特性も向上しており、地域のバイオエタノール製造原料として、より供給しやすく、備蓄しやすく、使いやすく なります。今後、原料加工拠点候補の石灰製造企業やバイオ企業等との連携を図ることで、本プロセスの産業技術化を加速します。

概要

稲わらは、発酵性の糖を含むことから、これを取り出してエタノールに変換することで、環境価値の高いバイオ燃料や化成品原料などとして利用できます。しかし、稲わらは空隙が多くかさばるため、梱包しても輸送・貯蔵の効率が悪く、利用現場まで安定供給できずに多くがほ場に残されているのが現状です。この課題を解決するため、稲わらを梱包後に近隣地域内の原料加工拠点まで短距離輸送し、そこで一次加工・高密度化するシステムの構築が求められています。

農研機構と足立石灰工業株式会社は、稲わら裁断物が常温下での石灰処理により圧縮しやすくなることを見出し、この処理法を「CaPPA(Ca lcium hydroxide P retreatment for P ressing A gricultural by-products:農業副産物を加圧するための消石灰前処理)プロセス」と名付けました。この方法で改質した稲わらを加熱加圧すると、改質前(見かけ密度0.1 g/cm3 )に比べて密度が向上しました(見かけ密度0.23 g/cm3 )(図1 )。

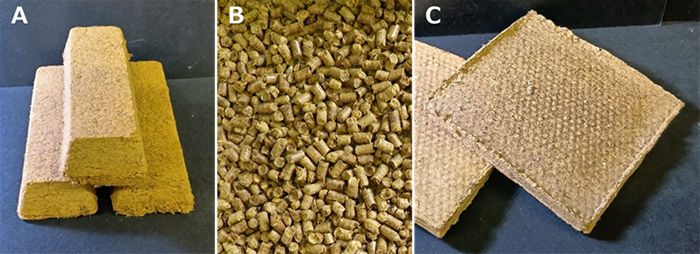

図1 石灰改質後の稲わら裁断物を加熱条件下で加圧した板状試料の外観(上下方向からの加圧後の試料を横方向から撮影したもの。)

CaPPAプロセスは高密度化特性に加え、稲わらの利用価値も大きく高めます。まず、石灰改質によって稲わらが大幅に酵素糖化されやすくなります。安定な糖化特性をもつ高密度なペレットに加工することで、貯蔵性と計量性(安定した品質をもつ原料の計り取りやすさ)を備えた直接糖化可能な原料として、大規模バイオエタノール製造工場向けのみならず、自治体、中小規模事業所などでの多様なニーズに応じた供給が可能になります。また、貯蔵性の高いペレットなどを長期間備蓄することで、現在、「炭素プール」1) としてカウントされている伐採木材製品と同様に、農業由来の新たな脱炭素メリットを訴求できると期待されます。

今後は、原料加工拠点候補の石灰製造企業などとの連携を図りつつ、CaPPAプロセス技術の高度化と実証に向けた検討を進めます。さらに、小規模から導入可能な糖化・発酵技術およびその装置・設備開発をバイオ企業等と連携して加速し、地域発の脱・低炭素および日本型バイオエコノミー2) の新展開につなげていきます。

関連情報

予算: 【農研機構】運営費交付金・共同研究予算【足立石灰工業株式会社】共同研究予算

問い合わせ先など

研究推進責任者 :

農研機構食品研究部門 所長榊原 祥清

研究担当 者 :

同主席研究員徳安 健 バイオ素材開発グループ

上級研究員山岸 賢治

同池 正和

広報担当 者 :

同 研究推進室 渉外チーム長亀谷 宏美

詳細情報

開発の社会的背景

<稲わらの輸送・貯蔵上の課題>

稲わらは、食料生産と競合せず、持続的かつ大量に供給可能な主要な国産バイオマス資源です。発酵性の糖を取り出してエタノールに変換することで、環境価値の高い燃料用エタノール(バイオエタノール)やSAF3) などのバイオ燃料、さらにはエチレンなどの化成品原料などが製造できます。しかし、稲わらは空隙が多くかさばるため、ほ場でロールベールなどに梱包しても輸送・貯蔵の効率が悪く、その多くがほ場に放置されています。こうした課題を解決するには、稲わらを高密度化して効率的に供給する仕組みの構築が必要となります。

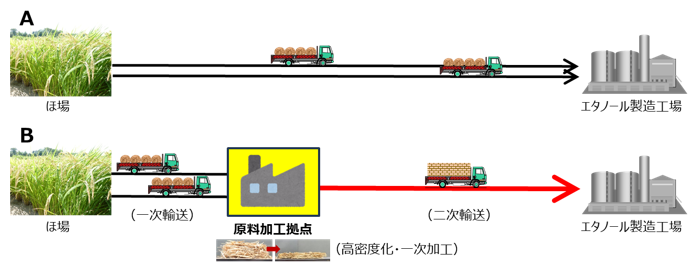

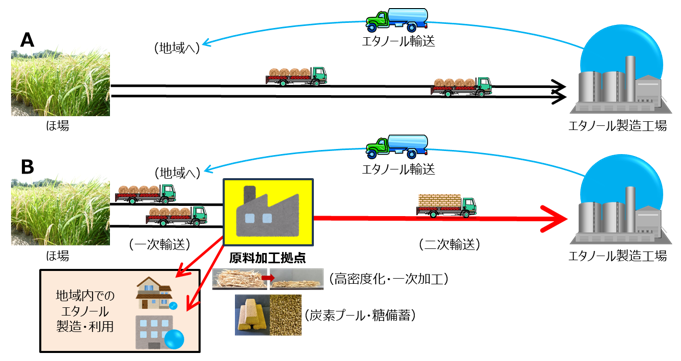

例えば、ほ場からエタノール製造工場まで直接輸送するのは非効率的であるため(図2 -A)、まずほ場で梱包した稲わらを地域内の原料加工拠点まで一次輸送し、そこでの高密度化・一次加工を経て、工場へ二次輸送するシステム(図2 -B)の構築が必要です。

その重要性については、米国農務省も、2024年3月に、強靱なバイオマス供給体制の確立に向けた計画の中で言及4) しており、原料の一次加工・貯蔵の役割を担う地域原料中継点の役割を強調しています。また、大型車での輸送が困難な地域での一次輸送の有効性や、地域雇用創出への貢献などについても説明しています。

図2 稲わらの一段階輸送(A)と原料加工拠点を中継する二段階輸送(B)(模式図)

A : ほ場からエタノール製造工場まで直接輸送。

研究の経緯

農研機構と足立石灰工業株式会社は、稲わらなどの草本系バイオマス資源に対し、石灰処理による環境価値の創出に関する研究を共同で進めてきました。その中で、酵素糖化のための石灰前処理の有効性を評価した結果、この処理法が原料加工拠点での高密度化および原料価値向上のための一次加工に活用できることを見出しました。

研究の内容・意義

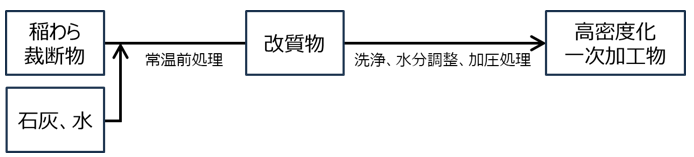

草本茎葉の高密度化・一次加工技術「CaPPAプロセス」の概要稲わら等の草本茎葉の裁断物を常温で石灰処理した後に高密度化するプロセスを開発し、「CaPPA (Ca lcium hydroxide P retreatment for P ressing A gricultural by-products:農業副産物を加圧するための消石灰前処理)プロセス」と名付けました。本プロセスフロー概要の一例を図3 に示します。

図3 CaPPAプロセスフローの概要(例)

この例では、稲わら裁断物に石灰と水を混合して常温で静置することで改質物を調製し、これを洗浄後に圧搾・乾燥することで水分調整して、さらに加圧することで、高密度化された一次加工物が得られます。用途や原料特性に応じて、前処理温度の調整、洗浄工程の省略、湿式粉砕による繊維構造の改変など、柔軟なプロセス設計が可能です。

原料の物理的加工に及ぼす効果図1 に示したとおり、本プロセスによる改質物は、改質を行わない原料裁断物(見かけ密度0.1 g/cm3 )よりも加圧後の密度が向上します(見かけ密度0.23 g/cm3 )。一般的に、稲わらの梱包物などの低密度の資材を輸送・貯蔵する際には、資材の重量ではなく体積が積載・収納可能量を制限します5) 。本プロセスにより、見かけ密度を数倍に向上することで、積載・収納量を増すことが可能となり、輸送・貯蔵を効率化できます。

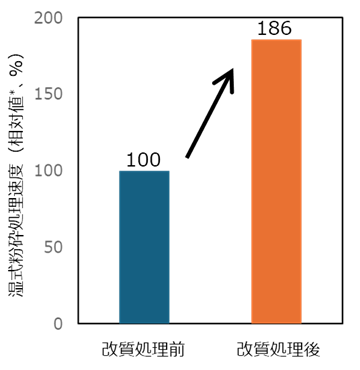

また、石灰処理によって原料を改質することで、濡れた原料を粉砕する工程(湿式粉砕工程)を後段に導入した際の処理速度が向上します(図4 )。改質後に湿式粉砕した試料は、原料を構成する繊維が解きほぐされており、圧縮時に原料間の結着が強くなるものと期待されます。このように、原料の改質によって圧縮や解繊などの物理的加工を行いやすくなることから、CaPPAプロセスでは、効率的に高密度化された一次加工物を得ることができます。

図4 稲わらの改質処理の有無が処理後の湿式粉砕時の処理速度に及ぼす影響改質処理前の試料を用いた一軸エクストルーダ6) による湿式粉砕処理速度を100%とする。

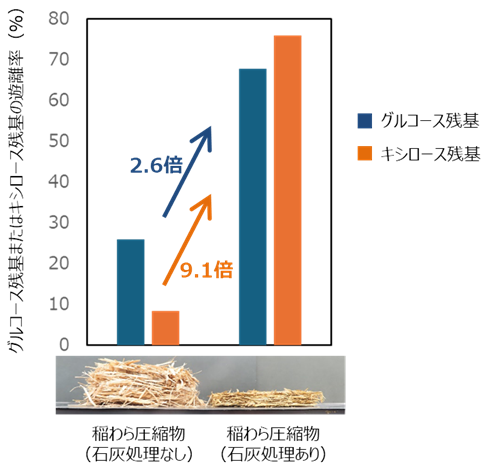

原料の利用特性に及ぼす効果CaPPAプロセスでは、石灰改質によって原料が大幅に酵素糖化されやすくなります。図1 で用いた試料を粉砕して、酵素糖化した結果、セルロースを主成分とするグルカンからのグルコース残基7) の遊離率が2.6倍、そしてキシランからのキシロース残基8) の遊離率は9.1倍に上昇しました(図5 )。このように、本プロセスにより高密度化された一次加工物は、輸送・貯蔵性が高く、糖化利用性が付与された新資材と見なされます。この資材を原料加工拠点から大規模エタノール製造工場に二次輸送することで、工場内で稲わらの糖化性向上のために行っている前処理工程を省略または簡素化できます。そして、遠方の大規模製造工場だけでなく、拠点近傍の地域に対しても糖化特性に優れた変換原料を供給できるようになることで、地域内で新たなバイオ産業を創出できる可能性が生まれます。小規模で地域内で分散的にものづくりを行う際に、これまで個別に設置する必要があった前処理設備を省略または簡素化できることから、エタノールやその他の化成品原料、食料、飼料等の製造時の障壁を下げるものと期待されます。

図5 稲わら圧縮物を粉砕し酵素糖化処理を行った際の糖残基の遊離率

この石灰改質物を乾燥・圧縮することで、長期貯蔵に適する棒(図6 -A)、ペレット(図6 -B)、長期利用に適する板(図6 -C)などの形状に加工できます。このような長期貯蔵・利用に供することで、現在、炭素プールとしてカウントされている伐採木材製品と同様に、農業由来の新たな脱炭素メリットを訴求できるものと期待されます。それに加えて、この資材は、安定した高い糖化特性を保証することで、長期貯蔵後に酵素・微生物を活用するバイオプロセスに直接載せることが可能となり、エタノールのみならず、食料、飼料等の生産にも展開できる「備蓄糖」としての価値を生み出します。特に、ペレット状に加工した資材は、ベルトコンベア等による輸送、袋詰め等の作業性や流通性が優れることに加えて、安定した品質をもつ原料の計り取りやすさ(計量性)にメリットが生じます。この特性を有することで、糖化性能を合わせて規格化することによって、運び込まれた原料の重量(または体積)に応じた糖化成績を保証できるという新たな製品価値を与え、米と水の量を量るだけで再現性良く炊き上げる自動炊飯器のような、小規模(自治体、工場、事業所等向け)のエタノール製造装置の開発および簡易な地域エタノール製造の実現に向けて道が拓けます。

草本茎葉を前処理して糖化特性を向上した後に高密度化するための研究は、これまでにもアンモニア9) または塩酸10) を使った工程が報告されました。それに対して、CaPPAプロセスでは劇物や高度な反応装置を使用せず、比較的安全性が高い石灰と水を塗して静置するだけの処理ができる点で優位と考えられ、地域への足早な展開力をもつものと期待されます。

図6 稲わら裁断物を石灰処理後に湿式粉砕した試料からの成形物A:棒状成形物、B:ペレット、C:板状成形物。

本研究成果の意義・課題地域から長距離輸送を経てエタノール製造工場に運ばれる原料は、エタノールに変換された後、その一部は長距離輸送によって地域に運ばれて循環する可能性があります(図7 -A)。それに対して、原料加工拠点での中核技術として開発したCaPPAプロセスを導入することで、大規模製造工場への原料二次輸送を効率化できるだけでなく、その一部を地域に振り分け、炭素プール・備蓄糖として活用したり、遠方でまとめてエタノールを製造する代わりに小規模で地産地消したりすることで、地域の資源利用を多様化できます(図7 -B)。また、この原料供給システムの構築により、地域でエタノールを製造するためのバイオプロセスや装置の技術革新を促すものと期待されます。本プロセスでは、石灰、乾燥エネルギー等を必要としますが、石灰製造工場で副生する規格外石灰、各製造工場で生じる排熱等を高度利用できれば、製造コストや環境価値でのメリットに加えて、拠点の役割を担う工場側の環境負荷低減にも寄与する可能性が生じます。

図7 稲わらの直接輸送体系(A)および原料加工拠点を介した輸送体系(B)における資源利用イメージ(模式図)黒線・矢印:低密度な稲わらの輸送、赤矢印:高密度化・一次加工後の稲わらの輸送、空色の円・矢印:製造されたエタノールおよびその輸送を模式的に示したもの。

今後の予定・期待

今後は、原料加工拠点の候補となる石灰製造企業等との連携を図り、CaPPAプロセス技術の高度化・実証に向けた検討を進めるとともに、小規模から導入できる糖化・発酵技術および装置・設備の開発をバイオ企業等と連携しつつ加速します。我が国の稲作農業が生み出す資源の価値を最大限活用することで気候変動を抑制し、持続的社会の構築に貢献するため、地域発の脱・低炭素および日本型バイオエコノミーの新展開につなげる予定です。

用語の解説

伐採木材製品としてカウントされる炭素プール

国産材由来の製材、木質パネル、紙製品を伐採木材製品とし、その利用または廃棄に伴う炭素蓄積の変化量(炭素プール量)を算定することで、毎年の脱炭素への取組成果に加算します。

[概要へ戻る]

日本型バイオエコノミー

持続的社会の構築を促すため、化石資源の利用を抑えて生物資源を活用する多様なものづくり産業を創出し、その価値を受容し支える社会機構をバイオエコノミーと定義(国内外で様々な定義が存在することから、それらを参考にしつつ再定義)。我が国の生物資源、産業構造等の現状を考慮した独自のアプローチにより、バイオエコノミーの実現を図り、その社会機構を各国の状況に合わせつつ世界展開することとなります。[概要へ戻る]

SAF

Sustainable Aviation Fuel(持続可能な航空燃料)の略。従来の航空燃料と比較して温室効果ガス発生を抑制できる燃料。エタノールからのSAF製造は、アルコールからのジェット燃料製造(Alcohol to Jet; ATJ)として特に注目されています。

[開発の社会的背景へ戻る]

強靱なバイオマス供給体制の確立(2024年3月、米国農務省)

米国でも、最新の報告書で原料加工拠点の重要性を謳っています。https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/biomass-supply-chain-report.pdf

[開発の社会的背景へ戻る]

低密度原料輸送時における体積による積載量制限

参考:瀬戸利嗣ら、農業食料工学会誌76(1):47∼54,2014(エタノール生産のための稲わらのペレット化)

[研究の内容・意義へ戻る]

一軸エクストルーダ

材料を羽根がついた1つの軸が回転する筒の一端の入口から導入し、軸の回転によって材料が押されて粉砕されながらもう一端の出口側に移動し、出口で常圧に解放されて排出される仕組みの湿式粉砕装置。

[研究の内容・意義 図4へ戻る]

グルカンからのグルコース残基

セルロースおよび澱粉を主成分とする、グルコースが結合した分子を総称して全グルカンとし、グルコースの多糖と仮定してその量を計算します。これを加水分解することで遊離する、グルコースおよびグルコースを構成成分とする水溶性成分に含まれるグルコース当量をグルカン量に換算し、その値をグルコース残基量として、全グルカン量との比(百分率)として遊離率を求めます。

[研究の内容・意義へ戻る]

キシランからのキシロース残基

キシランを主成分とする、キシロースが結合した分子を総称して全キシランとし、キシロースの多糖と仮定してその量を計算します。これを加水分解することで遊離する、キシロースおよびキシロースを構成成分とする水溶性成分に含まれるキシロース当量をキシラン量に換算し、その値をキシロース残基量として、全キシラン量との比(百分率)として遊離率を求めます。

[研究の内容・意義へ戻る]

アンモニア処理後の高密度化に関する研究成果

参考:Bals D. Bryan and Dale E. Bruce, Bioresour. Technol. , 106, 161-169 (2012)/Bals D. Bryan, et al., Biotechnol. Bioeng. , 111, 264-271(2014)(コーンストーバーをアンモニア繊維膨化処理してペレット化したものを酵素糖化)。

[研究の内容・意義へ戻る]

塩酸処理後の高密度化に関する研究成果

参考:Tokuyasu K., et al., Bioresour. Technol. Rep. , 25, 101717 (2024)(稲わらを塩酸処理して酵素糖化特性を向上したものを固形物に成形)。

[研究の内容・意義へ戻る]

研究担当者の声

食品研究部門 主席研究員 徳安 健

稲わらなどの草本茎葉に含まれる糖質を回収利用するための研究は、私が学生の頃(オイルショック期以降)から続けられており、未だ実用化に至っていない中でも、様々な障壁を一つずつ解決してきました。国産資源である石灰を活用するCaPPAプロセスは、草本資源のハンドリングに係る新たなブレイクスルーとして多様な規模や出口への技術開発を加速するものと信じつつ、農業によって持続的に生み出される資源を最大限活用できるよう微力を尽くしてまいります。