開発の背景と経緯

わが国のイチゴ栽培面積は6,470haですが、市場規模は2,000億円にも達し食卓を彩る重要な果菜の一つです*。近年では、各地で食味や粒の大きさなど多様な新品種が開発され活発な生産・普及の取り組みが進められています。主な産地としては、栃木県が全体の20%程度、福岡県・佐賀県・熊本県・長崎県がそれぞれ10%程度を占めています。遠距離輸送を強いられる場合もあり、12~2月の冬期間でも5~10%程度、3月以降の春期間では10~15%もの流通ロスが発生しているとの報告もあります。そのため、産地からは損傷発生を軽減する流通技術の開発が強く求められていました。

農研機構 生研センターでは、平成21年度から宇都宮大学が中心となって実施している実用技術開発事業「イチゴの光学的品質評価技術と工学的物流技術を融合したロバスト流通システム」に参画し、イチゴの高品質輸送システムの実現を可能にする個別包装容器の開発に取り組んできました。平成21年度は選果や流通にも利用でき、イチゴを収容し易く、損傷を生じさせない容器として、個別包装容器を考案しました。平成22年度には考案した個別包装容器を試作し、貯蔵試験を行い、質量減少率を低減できる可能性を明らかにしました。平成23年度は埼玉県などの生産者や流通業者などの意見等を参考に、寸法・形状を改良しました。また、貯蔵試験や埼玉県内の産地から太田市場に向け、専用トラックを利用した輸送試験を実施して質量減少率、損傷発生割合を測定し、個別包装容器の品質保持性能を確認しました。平成24年度は、引き続き、品質保持性能に関するデータを蓄積するとともに、静岡県内の生産地から生研センターに宅配便による輸送試験も行い、損傷発生の状況を測定しました。開発期間を通じ、生産者、流通関係者、消費者等からの意見収集に努め、個別包装容器の改良に反映させるとともに実用性の評価を行ってきました。

(*:平成20年度野菜生産出荷統計をもとに、1kg当たり平均市場価格1,000円として試算)

個別包装容器の概要および性能

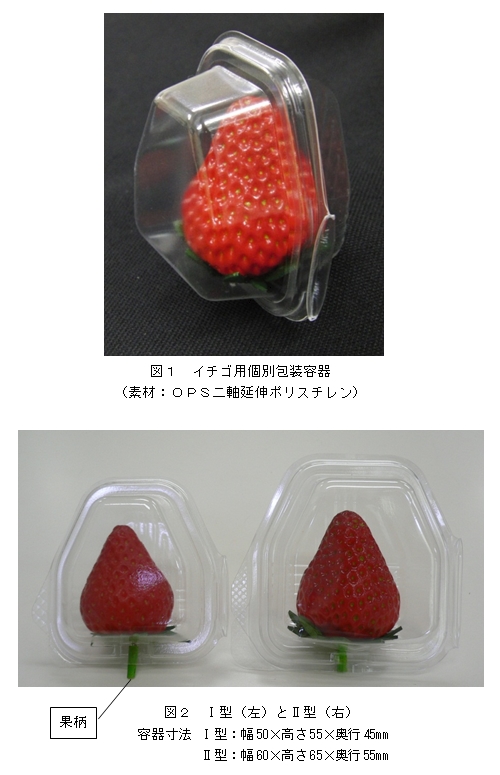

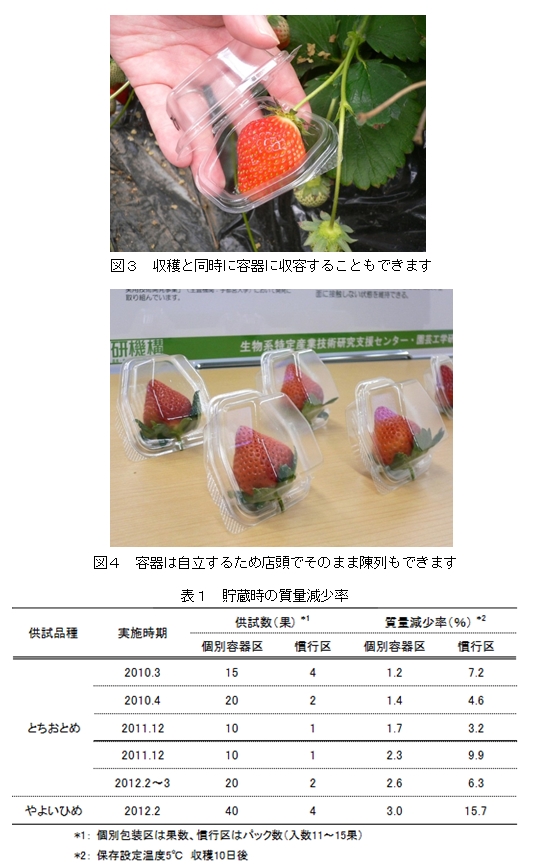

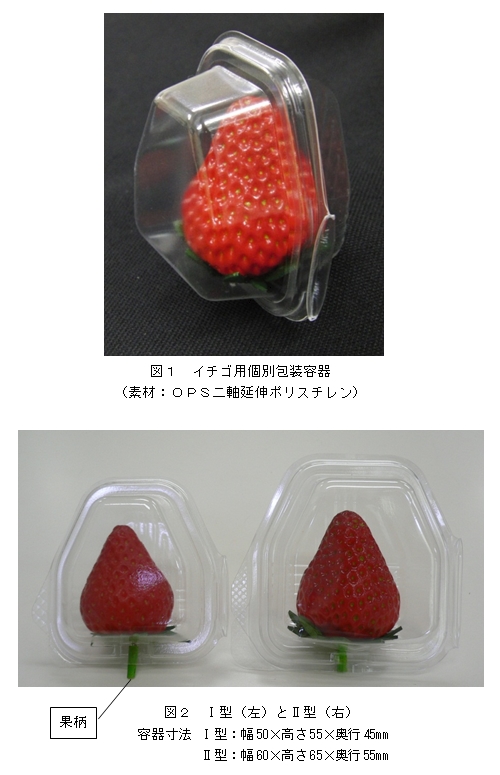

- 開発したイチゴ用個別包装容器は、上フタと下フタの1辺が連結された2枚貝のような形状をしています。容器の一部でイチゴの果柄を把持することにより、容器内で安定的に果実を固定することができます。I型とII型があり、I型は25g程度用で、II型は40g程度用の容器です(図1~4)。

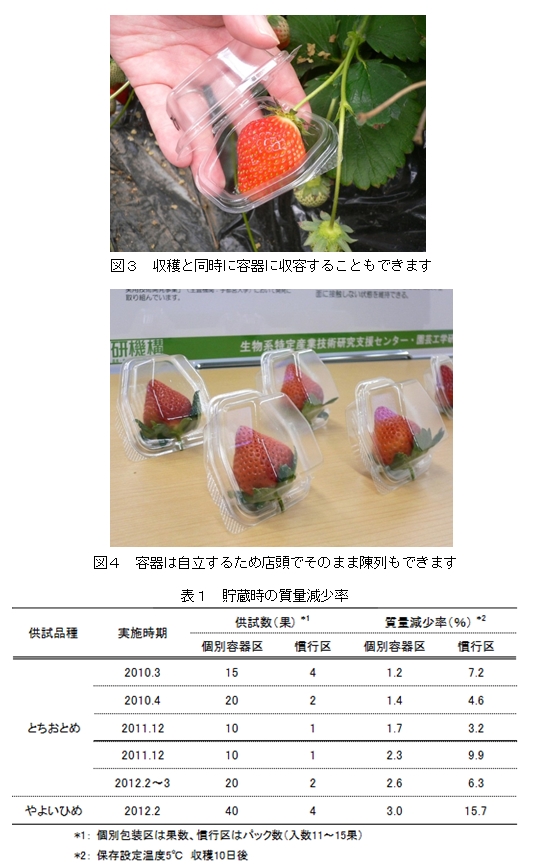

- 5°Cの条件で貯蔵試験を実施し、収穫後10日目でイチゴの質量減少率を調査した結果、2段詰めされた慣行パックでは3.2~15.7%であったのに対し、個別包装容器では1.2~3.0%と質量減少抑制効果が高いことを確認しました(表1)。

- 貯蔵後の慣行区では萎れや褐変などの変化が見られましたが、個別容器区での外観変化は少ない状況でした。

- イチゴ出荷用段ボール箱にII型容器18個を収めた状態で、静岡県内の生産地から生研センター(埼玉県さいたま市)に宅配輸送した結果、果実損傷が認められなかった割合は88%、軽度の損傷は12%で、慣行より少なかったです。

- イチゴ出荷用段ボール箱にI型容器25個を収めた状態で、愛媛県内の農協が関西市場に向けて実施した販売試験では、99%は輸送による損傷が認められなかったという好結果でした。

活用面と留意点

- これまで輸送が困難とされていた大粒のイチゴや柔らかいイチゴの流通に対して貢献することが期待されています。

- 本容器を利用する場合は、イチゴを果柄付きで収穫する必要があります。また、収穫時期によって果柄の太さか異なるため、テープなどで上フタと下フタを止めるなどの工夫がいる場合があります。

- イチゴの品種によって、果実形状が異なるため、収容できる果実サイズは異なる場合があります。

今後の予定

イチゴの生産現場、流通、消費の各段階の関係者や容器製造企業と連携を進め平成25年度の実用化を目指しています。