開発の背景と経緯

- 農作業死亡事故は毎年約400件発生し、横這いで推移しています。そのうち約7割を農業機械作業による事故が占めており、事故削減に向けたより効果的な対 策が急務となっています。そのためには、事故状況を詳細に調査し、発生要因をより詳しく究明する必要がありますが、国による死亡事故調査結果では事故状況 の詳細が不明であり、また負傷事故は調査されていません。

- そこで、生研センターでは平成23年度から、独自の事故調査体制を持つ12の道県の協力のもと、農業機械による事故について詳しい調査データを収集すると ともに、これを基に、より適切かつ効果的な詳細調査手法および詳細分析手法を確立し、事故要因を見出すことを目的に研究を進めています。

- これまでに収集された事故の詳細調査結果は随時データベース化し、様々なアプローチで分析、考察を試みています。今回、地域レベルでのより具体的な安全対 策につなげるため、最も件数が多いトラクター事故を対象に、1地域(道県)毎の事故の傾向や特徴、2最も件数が多い転落事故と環境条件との関係、について 分析を行いました。

結果の概要

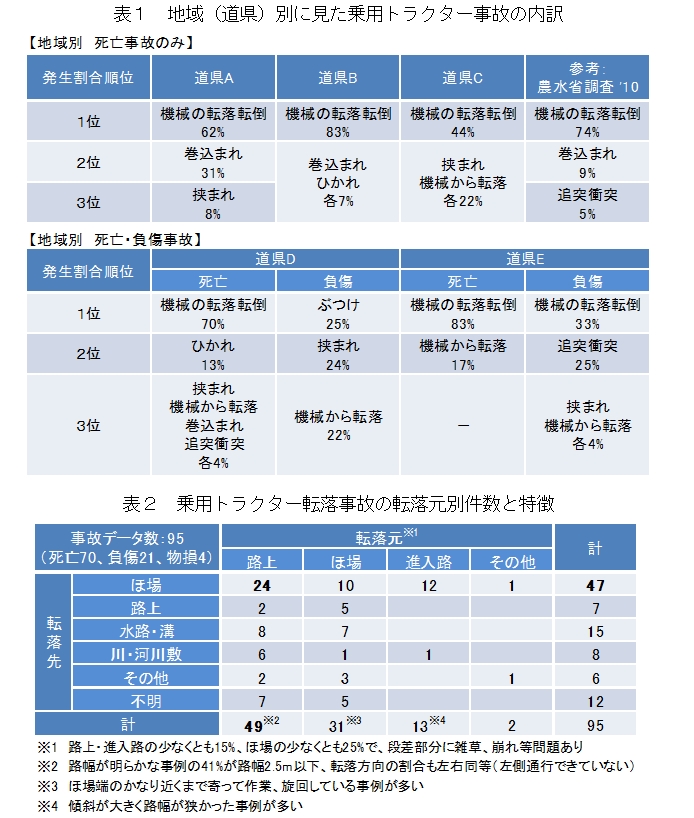

1.(1)の地域毎に異なる特徴の例として、以下の点が挙げられました(表1)。

道県Aの死亡事故ではトラクターの転落転倒が最多で、70歳以上の高齢者層(以下高齢者)による農作業中の転落転倒が多くを占めるが、70歳未満の年齢層では、むしろ点検時等における巻込まれの方が多い。

道県Bでもトラクターの転落転倒が多いが、道県Aと異なり移動時の事故が最多で、安全フレームやシートベルト等の安全装置の不使用が多い。

道県Cではトラクターの転落転倒が占める割合は道県Bの半分程度にとどまり、挟まれや機械からの転落が占める割合が他道県より大きい。

道県Dでは死亡事故はトラクターの転落転倒が多いが、負傷事故では傾向が異なり、件数ではぶつけが、入院日数ではトラクターからの転落が最多。

道県Eでも死亡と負傷で事故の傾向が異なり、負傷事故では追突衝突の割合が高く、高齢者で日没前後の暗くなる時間帯に集中している。

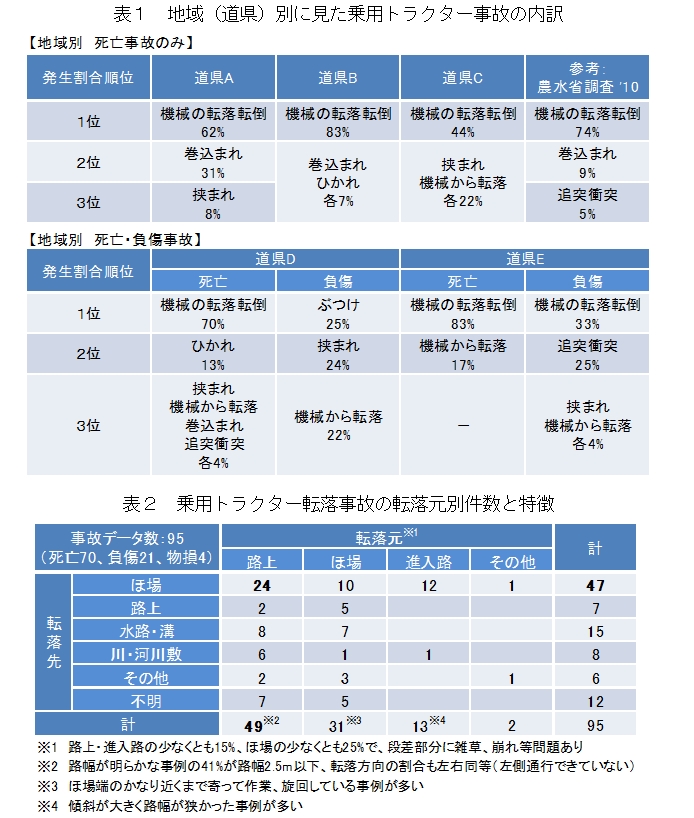

2.(2)のトラクター転落事故と環境条件の関係では以下の傾向が見られました。

路上からの転落が過半数を占め、このうち路幅が明らかな事例を見ると約4割が路幅2.5m以下と狭く、事故機の車幅を考慮すると、安全走行上、路幅が不十分な道路が多いと推察される。

死亡事故は、路幅や段差の大きさに関係なく発生している。

進入路からの転落では多くで進入路の傾斜がきつく、路幅もかなり狭い。

ほ場からの転落では、段差のかなり近くまで作業していた事例も多い。

路上および進入路からの転落の少なくとも15%、ほ場からの転落の少なくとも25%で、路肩やほ場端に雑草繁茂や強度不足等の問題が見られる。

これらから、トラクター転落事故の防止には、路幅等の環境条件、作業方法、路肩やほ場端の管理状況のそれぞれに対応すべき点があることが、改めて推察されました(表2)。

今後の予定・期待

(1)の地域毎の違いについては今後さらに検討を要しますが、地域によっては作目や規模、地形、年齢層等の差が背景として考察されており、事故対策にも全国一律のものだけでなく、より具体的に地域の実態に合わせたアプローチも重要であることが示唆されました。これらの分析結果はすでに協力先の道県に報告し、一部はすでに地域レベルでの安全対策事業に活用いただいています。2の転落事故と環境条件の関係については、今後の構造改善のあり方を検討する際の基礎資料として、農業土木の専門家へ情報提供を行っています。

生研センターでは引き続き道県や各分野の専門家との連携のもと、より具体的かつ効果的な対策を導くための詳細調査・分析手法の確立と事故要因の解明に取り組んでいく予定です。