背景

PSTVdは、ナス科植物(例えば、ばれいしょ、トマト、ペチュニア等)を中心として様々な植物に感染し、ばれいしょではやせイモ症状、トマトでは黄化・葉巻症状等(図1)の激しい症状を引き起こす病原体です。特に、ばれいしょの収量を著しく減少させることから、我が国への侵入を警戒しています。また、PSTVdと近縁のTCDVdは1999年に世界で初めてカナダのトマトほ場で発生が確認され、やはり我が国への侵入を警戒しています。

我が国では、2006年に広島県のトマト生産施設でTCDVdが発生し、2008年には福島県のトマト生産施設でPSTVdの発生が認められました。その後、これらは根絶されましたが、本年2月に山梨県内の花き生産施設で試験的に栽培中のダリア苗で新たにPSTVdの発生が認められました(平成22年2月5日農林水産省プレスリリース参照)。このことを受け、農林水産省では、現在、PSTVd感染経路の特定のための詳細な現地調査を行うとともに根絶対策を実施しています。

経緯

PSTVdには、これまでに多くの系統が報告されていますが、これらを一度に検出する方法はありませんでした。また、PSTVdとTCDVdを区別せず検出する方法や、それぞれを別々に検出する方法はありましたが、両者を識別できなかったり、多くの作業工程や時間を必要とするなど問題がありました。そこで、1回の操作でPSTVdの全系統を検出でき、PSTVdとTCDVdを識別できる新たな検出法の開発に取り組みました。

内容・意義

PSTVd及びTCDVdの全ゲノム配列(約360塩基)の配列の違いに着目して、PSTVdの全系統を検出でき、なおかつ、両者を区別して検出できるように5種類のプライマー(化学合成した短いDNA断片)を選びました。

感染が疑われる植物の葉や茎に注射針を突き刺して汁液を抽出し、本検出法の試料とします。5種類のプライマーを用いたマルチプレックスPCRによって DNAを増幅します(特願2009-133144、PCT/JP2010/058894)。

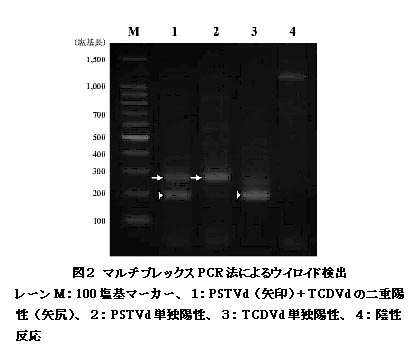

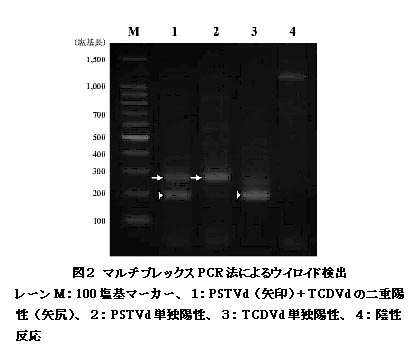

PCR反応終了後、反応液をアガロースゲル電気泳動することにより、どの系統であってもPSTVd陽性であれば271塩基、TCDVd陽性であれば191塩基のDNA断片が検出され、両ウイロイドに感染していた場合には、両方のDNA断片が検出されます(図2)。

今後の予定・期待

農林水産省では、ダリアに発生した本病害の感染経路特定のための調査を実施しています。農研機構では、その調査実施のための検出法を提供する等、技術的側面から全面的に協力します。さらに、種苗類等の我が国の輸出入農産物の検疫業務にも技術協力し、本病害の早期根絶と国内での再発防止に役立てたいと考えています。

参考データ

用語の解説

- ウイロイド

- 植物に対する病原体の1種で、ウイルスより小さく、約245~400塩基の小さな一本鎖環状RNAで構成され、植物のみが感染します。PSTVdの生物学的特性については参考資料をご参照下さい。

なお、ウイロイドはヒトや動物には感染しませんので、万が一、それらウイロイドに感染した植物を食べても人体の健康に影響はありません。

- マルチプレックスPCR法

- 複数の配列を同時に増幅するためのPCR法の一つです。一般的なPCRでは1組のプライマー(化学合成した短いDNA断片)を使用しますが、マルチプレックスPCRでは複数組のプライマーを使用します。

参考資料

ポテトスピンドルチューバーウイロイド(PSTVd)とは

PSTVdについては、主にばれいしょやトマト等のナス科植物が感染し、株の矮化、果実の小型化や着果不良などによる収穫量の減少などの被害を与えることが報告されている。

中国、インド、米国、ポーランド、ロシアなど

(1)自然感染が報告されている植物

ばれいしょ、トマト、ピーマン、トウガラシ、ペピーノ、アボカド、ツルハナナス、ペチュニア、キダチチョウセンアサガオ、コダチチョウセンアサガオ、シマホオズキなど

(2)接種試験で感染が確認されている植物

タバコ、ビロードサンシチ(キク科) など

頂葉の葉巻、黄化、縮葉、葉脈及び茎部のえそ、株の萎縮、収穫量の減少など

・芽かきなどの作業において使用したナイフなどを介し、感染植物から機械的接種感染>

・感染種子の移動など

・無病健全な種子や苗などを使用

・罹病苗の早期抜き取り

・栽培管理に使用する器具などの消毒、衛生管理など