独立行政法人 農業・生物系特定産業技術研究機構中央農業総合研究センター

独立行政法人 農薬検査所

ソリマチ株式会社

要約

中央農業総合研究センター、農薬検査所、ソリマチは、農薬取締法の基準に反する農薬使用を事前に警告し、適正使用を支援する農薬適正使用判定サーバシステム(以下、農薬ナビ判定サーバ、特許出願中)を開発しました。一般にも公開して、実用性の確認と問題点の抽出のために実証試験を開始します。

農薬ナビ判定サーバへ農薬使用計画を送信すると、農薬取締法で定められた適用条件を満たしているか否かが、農薬登録情報と照合・判定されます。もし、不適切な農薬使用がある場合には、警告と共にその理由が表示されます。現在、判定可能な項目は、農薬使用回数、有効成分の総使用回数、収穫前日数、適用作物、適用病害虫雑草です。

農薬ナビ判定サーバの利用により、不注意等による農薬誤使用が事前に防止されると共に、農薬適正使用や減農薬栽培が促進される効果が期待できます。実証試験と並行して、多くの方が簡易に使えるソフトウエアの開発や携帯電話に対応するシステムの改良を行います。これにより、農薬使用計画作成から農作業中まで、多くの場面で使えるように早期の実用化を目指します。

1. システム開発の背景とねらい

安全で安心できる食品への消費者の関心が高まり、生産・流通現場においてもトレーサビリティーシステムの実用化が進められ、農薬使用履歴の事後確認が行われています。しかし、事後的に農薬誤使用が明らかになれば、対象農産物の破棄や農薬適正使用義務違反の問題が生じることになり、生産者・産地はもとより流通業者の信用も失墜し、死活問題になりかねません。

農薬使用基準は、適用の拡大など度重なる変更が行われ、詳細化・複雑化していることに加え、無登録農薬使用問題を発端として農薬取締法が改正され、使用者の基準遵守義務が規定されました。営農現場では、農薬に添付されているラベル表示や都道府県等で作成する防除指針における誤記が明らかになり、損害賠償問題なども生じています。また、特に減農薬栽培を志向する営農現場では、病害虫の発生状況に対応して農繁期に農薬使用計画を絶えず見直す必要があり、確実に使用基準を全て満たす農薬使用計画の作成を人手によって行うことの限界と不安も指摘されています。

こうした問題を未然に防止するため、中央農業総合研究センターでは共同研究機関と共に、農産物の生産段階において農薬の適正使用を積極的に誘導・支援する「農薬適正使用ナビゲーションシステム(農薬ナビ)」の開発を平成16年度から開始しました。その中核をなすシステムとして、まず農薬ナビ判定サーバの開発に取り組み一定の成果を得たものです。この研究は、農林水産省「先端技術を活用した農林水産研究高度化事業」課題として実施しています(資料1)。

2. システムの特徴

1)農薬登録情報の内容を解析し、「農薬登録情報」を自動判定に適した形式に自動変換する方式を考案し、農薬ナビ判定サーバ用の農薬データベース構築を可能にしました。

登録農薬の使用回数、有効成分の総使用回数、収穫前日数、適用作物や適用病害虫雑草などの適用条件は、「農薬登録票」に記載されているが、使用回数でさえ、但し書きや補足説明が記されていることもあります。このため、農薬登録情報をそのままデータベース化しただけでは、コンピュータによる自動判定はできないという問題がありました。しかし、農薬登録情報の更新毎に、人手で「農薬登録票」の内容を解釈したデータベース化・更新を行うと、多くの人手がかかるばかりか、人為的ミスが発生する原因となります。

この問題を解決するために、農薬登録情報の全適用条件(約15万件)の内容を分析し、「農薬登録情報」をコンピュータによる判定に適した形式に自動変換する方式を考案しました。これにより、農薬ナビ判定サーバ用の農薬データベース構築が可能になりました。 考案したデータ変換方式では、事前に定めたルールで自動変換されるため、省力的で人為的ミスが発生しない利点があります。ただし、現状では全てのデータが自動変換できる訳ではありません。

2)判定・警告の理由が分かるような判定方式の考案、ユーザインターフェースの工夫により、複雑な農薬適正使用判定結果の要点を利用者が直感的に理解できるようなシステムにしました。

農薬の適用条件は、適用作物、適用病害虫雑草、使用目的、本剤使用回数、有効成分の総使用回数、使用時期、使用方法、適用地域、適用場所、適用土壌、希釈倍数、使用量、散布液量、くん蒸時間、くん蒸温度など多岐にわたります。このため、どの項目で不適切な農薬使用になるのか、その理由が表示されるように判定方式を考案しました。

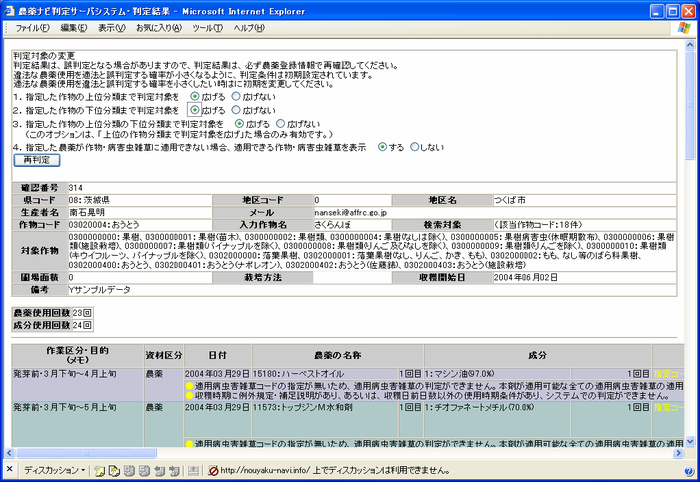

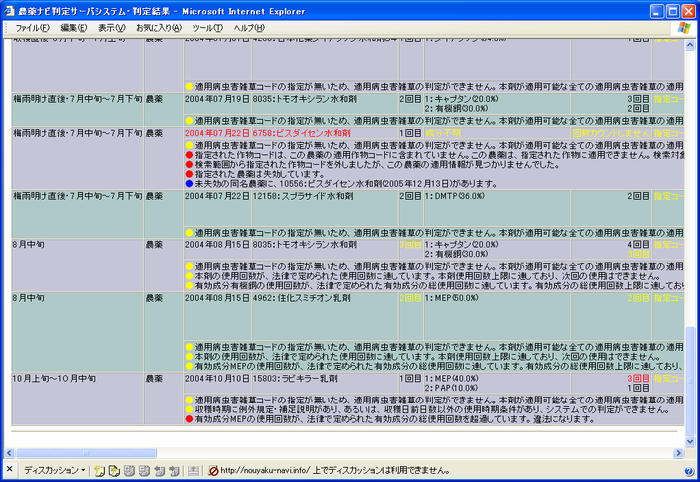

直感的に分かりやすい判定結果画面となるように、営農現場のニーズを調査して適用条件の中から優先順位の高い判定項目を選択しました。また、重要度に応じて警告文に、信号と同じ赤●(違法の疑いあり)、黄●(要注意)を付けるなど、ユーザインターフェースを工夫しました(資料2)。

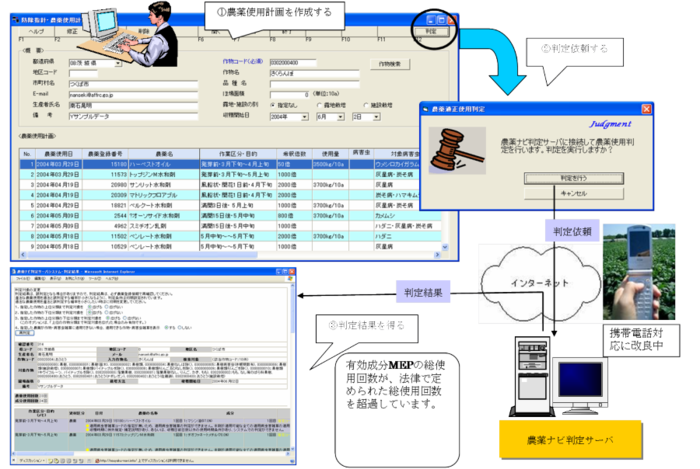

農薬ナビ判定サーバ専用の「防除指針・農薬使用計画作成支援システム」を用いて農薬使用計画を作成し判定ボタンを押すだけで、インターネット経由で農薬ナビ判定サーバへ農薬使用計画が送信されます。農薬ナビ判定サーバでの判定処理後、判定結果が自動的に表示されます(資料3)。

3.システムの評価

農家やJAが実際に作成した農薬使用計画を用いたシステムの作動試験を行いました。その結果、農薬ナビ判定サーバがいろいろな場面で有効であることが明らかになりました。

システムの作動試験は、研究者の他、農業改良普及員や生協職員らもメンバーになっている農薬ナビ研究会(メンバ59人)の参加者の協力を得て行いました。農家のホームページで公開されている農薬使用計画(営農現場では防除暦とよばれる)の中には、有効成分の総使用回数が超過していると疑われる事例も見られました。これは、農薬使用計画を公開するような農薬問題に意識の高い生産者であっても、不注意による農薬誤用が皆無とは言えない可能性を示したものと言えます。農薬ナビ判定サーバを利用することで、不適切な農薬使用計画を事前に簡易にチェックできるようになります。

「このようなシステムが開発途上であることを知れば皆が興味を持つと思います」といった生協関係者の声も寄せられ、農産物の流通関係者や消費者にとっても有効なシステムになる可能性があることが分かりました。また、農業改良普及員からは「農薬ナビの利用場面の『農薬誤用の警告・防止』に大変興味があり期待しております」といった営農現場での強い期待の声も寄せられました。

4.今後の計画

1)一般からも参加希望者を広く募集しシステムの実証試験を行い、システムの評価・改良を行います。

現在のシステムは試作段階であり、長野県および山形県において実証試験を行い、システムの改良・機能強化を行います。また、農家、JA、流通関係者、消費者など農薬適正使用に関心をもつ多くの方々の御意見をシステム改良に反映させるため、一般からもシステム実証試験参加希望者を募集します。

システム実証試験は、9月17日から開始します。実証試験参加希望者は、農薬ナビ判定サーバホームページで、システム利用者登録をして頂くことにより、農薬ナビ判定サーバを試用できます。

2)農作業日誌システムとの連携、携帯電話対応を進め、早期の実用化を図ります。

システムの実用化を進めるために、多くの場面で多様な方が使えるように関連システムの開発が必要になります。営農現場では、農作業日誌ソフトで農薬使用計画を作成し、農薬使用履歴と共に農薬ナビ判定サーバへ送信して判定が行えるようなシステムが必要になります。また、こうしたシステムを農作業中(防除作業前)に利用するためには、携帯電話から使えると便利です。これらのシステムについても開発中です。

農薬適正使用の促進は、農産物の生産、流通、消費に関わる全ての国民にとって重要な課題であるため、技術的な目処がついた研究成果は、随時、実用化を行っていく予定です。