研究の社会的背景

イネ縞葉枯病は、「ゆうれい病」の通称で知られ、古くから日本に見られる水稲病害です。本病は、1960年から1980年代にかけて我が国の稲作に深刻な被害を与えましたが、その後、発生が徐々に減少し、2000年頃にはほとんど見られなくなっていました。しかし、近年、本病を媒介するヒメトビウンカの発生が全国的に増加しており、これに伴って関東、近畿、九州地方の一部の地域でイネ縞葉枯病の発生が再び増加し、減収要因の一つとなっています。

病害虫のまん延は、我が国の農業に重大な損害を与えるおそれがあり、かつ、県境を越えて拡大するため、国と都道府県は協力して、病害虫の発生状況、気象、農作物の生育状況等の調査を実施し、病害虫の発生危険性や防除対策などの情報を農業者等に提供しています。

我が国の主食を担う稲作に重大な影響を与えたイネ縞葉枯病及びヒメトビウンカについても、国と都道府県は1960年代から発生予察事業の一環として発生動向を把握し、それに基づき的確な防除を指導することで食料の安定生産に貢献してきました。

一方、発生予察事業を担う都道府県の病害虫防除所においては、限られた人員、予算で広い範囲の病害虫発生調査を実施する必要があり、既存の調査実施基準の技術精度を維持しつつ、省力的な病害虫発生調査等の手法を策定することが求められています。

研究の経緯

イネ縞葉枯病の発生危険性の目安となるイネ縞葉枯ウイルスを保毒するヒメトビウンカの割合(保毒虫率)の調査は、1970年代からイネ縞葉枯病の発生が見られる都道府県において行われてきました。平成21年時点の調査では、全国26道府県がイネ縞葉枯ウイルス保毒虫率の調査を行っています。

発生予察事業では、調査の統一性と整合性を確保するために調査実施基準が定められています。イネ縞葉枯ウイルス保毒虫率の調査では、操作が容易で短時間で検定が行えるラテックス凝集反応法が主に使用されてきました。

農研機構 中央農業総合研究センターは、農林水産省の委託事業である「発生予察調査実施基準改良事業」において、茨城県、埼玉県及び兵庫県と共同で、イネ縞葉枯病を媒介するヒメトビウンカの発生予察手法の改良に取り組み、その成果として、ラテックス凝集反応法に替わる簡便・迅速なイネ縞葉枯ウイルス保毒虫検定法を開発しました。

研究の内容・意義

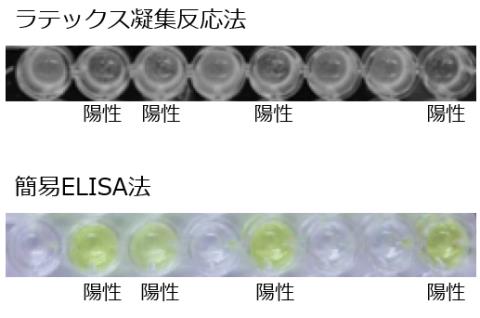

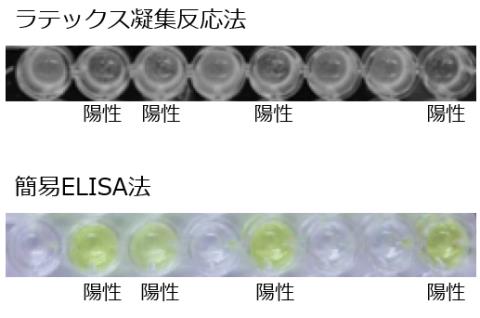

開発した検定法では、感度や結果の明瞭さがラテックス凝集反応法より優れるELISA法を利用します。ELISA法は作業に比較的時間を要するという欠点がありましたが、作業工程を簡略化した簡易ELISA法により、作業に要する時間を大幅に短縮し、ラテックス凝集反応法と同等になりました。また、これまでの方法では、ヒメトビウンカを一頭ずつすり潰していましたが、虫検体の胸部をピンセットで圧搾するだけで検定に十分な反応が得られることを明らかにしました。本手法の1検体あたりの費用は約20円であり、ラテックス凝集反応法の約65円と比べて安価です。これにより、ラテックス凝集反応法に替わる低コストかつ高精度の保毒虫検定法として、発生予察事業等での利用が期待されます。

具体的な取り組み

【成果の普及に向けて】

本手法は、農林水産省が策定する「発生予察事業の調査実施基準」の改訂案として提案する予定であり、イネ縞葉枯ウイルス保毒虫率の調査を行っている都道府県の病害虫防除所に採用して頂き、業務の効率化に役立てて頂くことを期待しています。このために本手法に関する研修会を開催します。研修会では、本病を防除する上で参考となる本病及びヒメトビウンカの発生生態並びに本病抵抗性品種の特性に関する講習を併せて行います。

【イネ縞葉枯病の防除対策の普及】

発生予察情報を有効に活用してもらうためには、水稲生産に関わる多くの方にイネ縞葉枯病に関する知識を深めて頂くことが重要です。このために農研機構ホームページにイネ縞葉枯病の特性や防除対策などを取りまとめた情報サイトを開設しました。今回開発した簡易検定法の詳しい手順を記載したマニュアルも掲載されています。情報は随時更新し、本病のまん延防止に向けた取り組みの一つとして充実を図る予定です。

イネ縞葉枯病に関する情報サイト

https://ml-wiki.sys.affrc.go.jp/rsv_web/rsv/start

用語の解説

- ELISA(エライザ)法:

- 抗原抗体反応による検定法の一種です。動物の体内に抗原(ウイルスなど)を注射すると、これと特異的に反応する抗体がその血清中に生産されます。この抗体を用いて試料中に含まれる抗原を捕捉し、検出します。保毒虫検定に用いるELISA法では、プレートに固定した抗体により捕捉した抗原を、アルカリフォスファターゼを結合させた抗体と反応させた後、アルカリフォスファターゼにより分解されると発色する物質を加えます(サンドイッチ法)。試料中に標的とする抗原が含まれている場合、反応液が黄色く発色するため、反応液の色で試料中に抗原が含まれているかどうか容易に判断できます。

- ラテックス凝集反応法:

- 抗原抗体反応による検定法の一種です。抗体を結合させたラテックス粒子とすり潰した検体を混合すると、検体中に抗原が存在する場合にはラテックス粒子が凝集します。

参考

イネ縞葉枯病とは

イネ縞葉枯ウイルスによって起きるイネの病害で、主に東アジア(中国、韓国、日本など)で発生しています。日本では、1900年頃に初めて報告され、1960年から1980年代にかけて全国的に大流行しました。

本病を発病した株は、葉および葉鞘に黄緑色または黄白色の病斑を生じ、激しいときには葉全面が黄化し、分けつ数が減少します。また、穂の出すくみ、不稔が生じます。幼苗期~分げつ初期に感染すると株が枯死することもあります。出穂期以後の感染では比較的被害は軽くなりますが、再生イネ(ひこばえ)での発病は翌年の感染源となります。

イネ縞葉枯病を発病した株

葉に黄緑色または黄白色の病斑が生じます

本病を媒介するヒメトビウンカ

表1. ラテックス凝集反応法と簡易ELISA法の比較

| |

ラテックス凝集反応法 |

簡易ELISA法 |

| 所要時間 |

約3時間 |

約3時間 |

| 1検体あたりの費用 |

約65円 |

約20円 |

| 結果の明瞭性 |

不明瞭な場合がある |

明瞭 |

| 検出感度 |

中程度 |

高い |

| 操作の簡便性 |

簡便 |

簡便 |

図1. 簡易ELISAに供するヒメトビウンカ圧搾処理の様子

図1. 簡易ELISAに供するヒメトビウンカ圧搾処理の様子

図2. 検出結果の明瞭性の比較

図2. 検出結果の明瞭性の比較

図1. 簡易ELISAに供するヒメトビウンカ圧搾処理の様子

図1. 簡易ELISAに供するヒメトビウンカ圧搾処理の様子 図2. 検出結果の明瞭性の比較

図2. 検出結果の明瞭性の比較