ばれいしょ生産・消費に関する問題点

ばれいしょは北海道の主要な畑作物の一つですが、近年の消費低迷により一般調理用ばれいしょの販売量は減少してきています。ばれいしょの調理においては、目をとる手間(トリミング3))がかかることから、消費拡大のため、目が浅く皮がむきやすい品種の育成が望まれています。

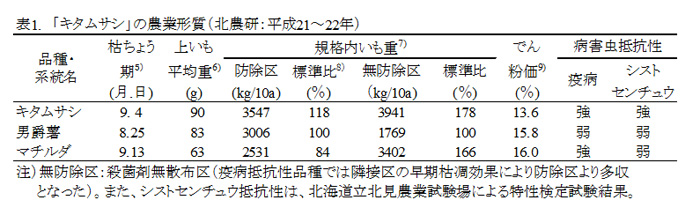

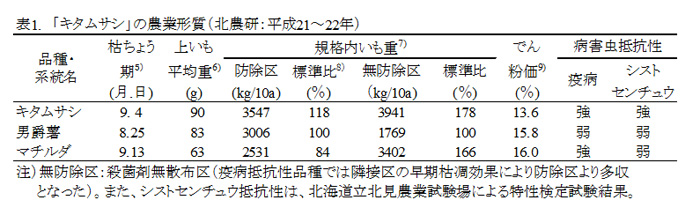

近年、消費者の食の安全意識が高まり、なるべく農薬の使用量を減らした栽培が求められています。しかし、ばれいしょ品種の主流を占める「男爵薯」は、重要病害である疫病抵抗性を持たず(表1)、防除のため農薬の散布が必要でした。さらに、北海道において防除がきわめて困難なジャガイモシストセンチュウの発生地域が拡大しており、種子用も含めた全ての用途のばれいしょ生産に深刻な被害が発生しています。「男爵薯」はこのジャガイモシストセンチュウにも弱く(表1)、今後育成される品種にはジャガイモシストセンチュウ抵抗性を備えていることが必須とされています。

以上のように、生産上の問題点を克服でき、なおかつ消費者にも選ばれる、ばれいしょ新品種の開発が必要とされていました。

ばれいしょ「キタムサシ」の特性

栽培上の特性

- いもの外皮が滑らかで外観が優れ、「男爵薯」や既存の疫病抵抗性品種「マチルダ」よりも多収です(表1、写真)。

- ジャガイモ疫病に対して強い抵抗性を持ち、疫病の無防除栽培での収量低下が少なく、減農薬栽培や有機栽培が可能です(表1)。

- ジャガイモシストセンチュウに対して抵抗性を持ち、センチュウ被害を低減できることに加え、本品種を栽培することで栽培圃場のセンチュウの密度を大幅に低減することができます。また、センチュウの未発生地では、新たな発生を未然に防ぐことができます(表1)。シストセンチュウに対する抵抗性は、今後のバレイショ栽培に必須の形質といえます。

調理形質

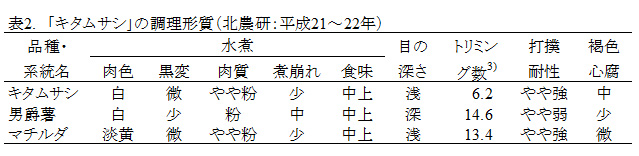

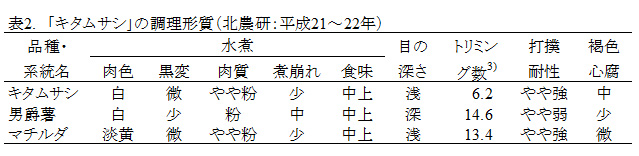

- 肉色は白色で煮くずれ程度が少なく、調理後黒変も少ないため、水煮料理に向いています(表2)。

- 目が浅く、皮がむきやすいので、家庭での調理の際の取り扱いが容易で手間がかからないだけでなく、加工業者にとっては機械剥皮後に必要なトリミングの数が少なくなるので、コストの低減が図れます(表2、写真)。

品種の名前の由来

「キタ」は、育成地である北海道および北の大地から。「ムサシ」は、重要病害である疫病およびジャガイモシストセンチュウに対して抵抗性を持ち、病害に負けずに、たくましく育つ力強さに由来します。

今後の予定・期待

平成25年に農林水産省による品種登録出願公表が行われました。今後、北海道の地域在来品種等4)に認定される予定です。現在、種苗管理センターにおいて種いもを増殖中で、平成27年から本格的な一般栽培が始まる予定です。ばれいしょの生産者、加工業者および消費者など、さまざまな立場の人たちにとって利点を持つ品種ですので、安定的なばれいしょの生産・消費振興に大きく貢献できます。

用語の解説

ジャガイモ疫病

ばれいしょの茎葉を枯らす重要病害。抵抗性を持たない品種では、病害発生時の収量低下が著しいため、薬剤による適切な防除が必須。「キタムサシ」は毎年安定した抵抗性を示し、疫病菌の型に関わらず抵抗性を示す性質「圃場抵抗性」を持つと考えられる。

ジャガイモシストセンチュウ

ばれいしょの根に寄生する重要病害虫。一度発生すると薬剤を用いても根絶が現時点では不可能なため、法律によって発生地での種子用ばれいしょの生産が恒久的に禁止されている。この害虫に抵抗性のない品種を栽培した場合、センチュウの密度が増加し、高密度圃場では収量が半減する。

トリミングおよびトリミング数

ばれいしょの皮むき工程において、目の深い部分などのむき残った部分を取り除く作業。トリミング数は、機械による90%剥皮後の人手によるトリミング必要数(ヵ所/kg)。

地域在来品種等

北海道における優良品種以外のばれいしょ品種登録制度。普及地域が限定的となるものの一定の需要が見込まれる品種や、北海道では一般栽培がない品種の一部で種子生産の要請があった品種など、多様なニーズへの対応を通じてバレイショの生産振興を図る目的で、種いも増殖の対象とされるもの。

枯ちょう期

茎葉がほとんど枯れた日。

上いも平均重

Sサイズ(20g)以上のいもの1個平均重量。

規格内いも重

60g以上260g未満のいもの重量。青果用として用いられるM~2Lサイズに相当し、この範囲内のいもの収量が青果用品種として重要視される特性。

規格内標準比

「男爵薯」を100とした比率。

でん粉価

いもに含まれるでん粉の割合(%)。比重により算出。加工用やでん粉原料用のいもでは重要視される項目で、取引価格に反映される。