これまでの経緯

これまで廃液や滓を有効活用するための技術開発が研究室レベルで行われてきました。その結果、β-アミラーゼを多量に含むサツマイモとして「九州140号」が九州沖縄農業研究センターで開発されました。また、サツマイモからβ-アミラーゼを分離、精製する技術や製剤化する技術、酵素製剤を利用する技術などが九州沖縄農業研究センター、鹿児島県農産物加工研究指導センター及び大和化成(株)などの協力で開発され、特許もすでに出願しています。

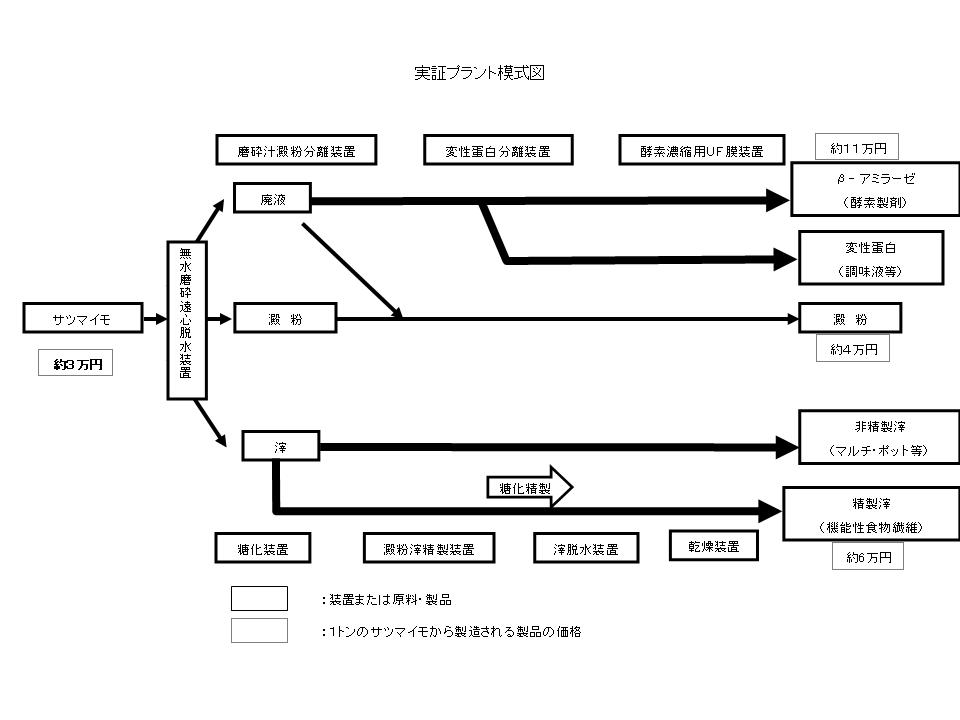

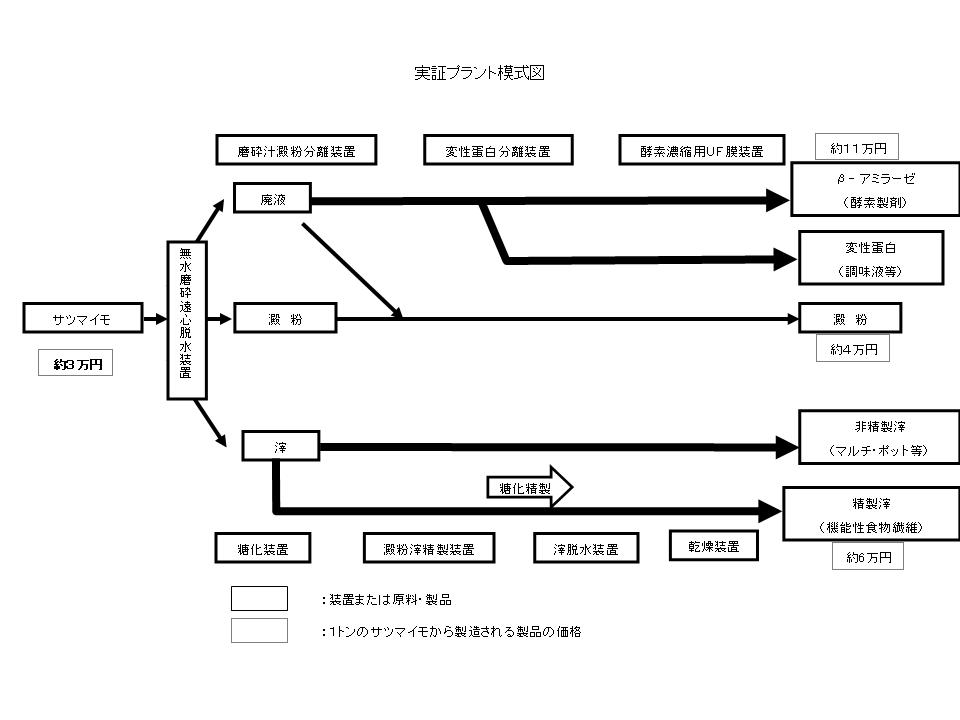

実証試験の内容

プラントは、平成15年度の農林水産省予算(プロジェクト研究「農林水産バイオリサイクル研究」)により建設されたところであり、研究期間の平成18年まで研究に供されます。独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構九州沖縄農業研究センター畑作研究部が中核となり、プラントの管理運営は主として鹿児島県農産物加工研究指導センターが行い、(株)東洋新薬、カミ商事(株)、大和化成(株)が協力します。稼働期間中に生産物のコスト計算やその特性及び活用方法について研究を行い、データを蓄積します。以下に役割分担を示します。

役割分担関係

独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 九州沖縄農業研究センター 畑作研究部

研究の中核機関で、研究のとりまとめとβ-アミラーゼ回収プロセスで発生する変性蛋白質からの機能性素材への変換を担当します。

大和化成株式会社

プラントで回収したβ-アミラーゼからの酵素製剤法を確立し、実用規模での評価を行います。

株式会社東洋新薬

プラントで精製した澱粉滓を食物繊維として利用するため、動物実験を通して澱粉滓の機能性を明らかにし、生活習慣病の予防に役立つ健康補助食品等の開発を行います。

カミ商事株式会社

澱粉滓の物性を活かした紙製品や生分解性農業資材の開発を行います。

鹿児島県農業試験場農産物加工研究指導センター

廃液に含まれるβ-アミラーゼを効率的に回収するプロセスおよび澱粉滓の精製プロセスを構築し、その経済性を検証します。

用語解説

β-アミラーゼ

澱粉を分解して糖(マルトース)を造る酵素。現在工業的には麦由来の酵素が使われているが、麦由来の酵素は耐熱性が低く60度以上で反応させるのは困難であった。サツマイモの酵素は、70度でも利用でき、雑菌の混入による反応液の腐敗や酵素反応時間の短縮が可能となる。

この酵素を添加したパンではフカフカ感、ウイロウ等では弾力性を長時間保つことができる。

変性蛋白

サツマイモの搾汁液をpH調整して、β-アミラーゼを除去した後の蛋白質(ほとんどサツマイモの貯蔵蛋白質と推定される。)。蛋白質をそのままの状態または蛋白質分解酵素で消化して、調味液や機能性食品素材等として利用を考えている。

無水搾汁遠心脱水法

家庭におけるジューサーと同じ仕組み。従来の澱粉製造のように、ほとんど水を添加することがないので、廃液も少なく、結果として得られる酵素液の濃縮も簡単である。

酵素製剤

植物や微生物から抽出された酵素で、工業的に利用される酵素製品。

限外ろ過膜

膜の孔径が均一に調製された膜で、加圧して成分の大きさの違いにより分けることができる。

生分解性農業用資材

土壌中の細菌により土に還元される農業用資材のことで、紙マルチなど。

実証プラント

設置場所:(株)加治佐澱粉工業

鹿児島県川辺郡知覧町東別府7438

[β-アミラーゼ回収プロセス]

- 無水磨砕遠心脱水装置:サツマイモに水を加えないで磨砕すると同時に、遠心脱水して濃度の高い搾汁液を回収する。β-アミラーゼを高濃度に含む廃液が得られ、濃縮経費が節約できる。

- 磨砕汁澱粉分離装置:搾汁液中にβ-アミラーゼとともに含まれる澱粉を横型遠心機により分離。

- 変性蛋白分離装置:澱粉を分離したβ-アミラーゼ原液について、β-アミラーゼ以外の蛋白質を変性させ、沈殿した蛋白質を分離回収する。高い遠心力と沈殿蛋白質の自動排出機能を備え持つのが特徴である。

- 酵素濃縮用UF膜装置:β-アミラーゼ原液を10~20倍に濃縮する。限外ろ過膜による濃縮で加熱することがないため、β-アミラーゼの活性を低下させることなく濃縮できる。

[澱粉滓精製プロセス]

- 糖化装置:澱粉滓には分離困難な澱粉が約30%含まれる。この澱粉を酵素で糖化して除き、食物繊維の純度を高めるための反応槽。

- 澱粉滓精製装置:糖化して可溶性となった澱粉(糖)を分離し、滓を洗浄・精製する。

- 滓脱水装置:澱粉滓を70%程度の低水分まで脱水し、乾燥経費を削減するための装置。

- 乾燥装置:迅速・均一に乾燥できるように、激しく運動して塊を崩すセラミック 球を内蔵しており、壁にこびりついて乾燥しにくいものでも効率よく処理できる。