開発の背景・経緯

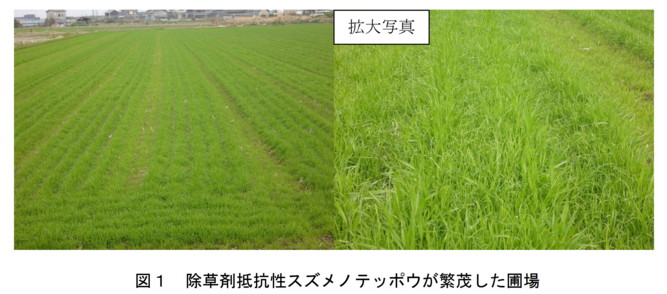

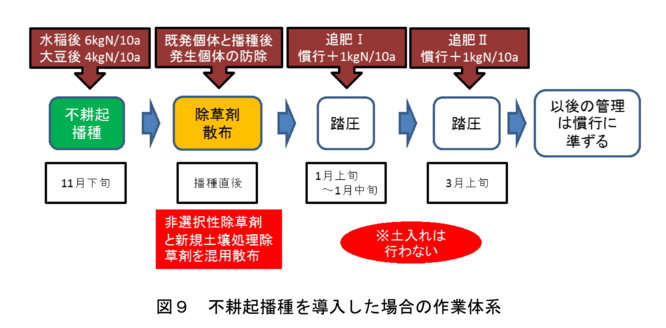

近年、九州北部の麦作圃場において、適切に除草剤を散布しているにもかかわらずイネ科の強害雑草のスズメノテッポウが異常に繁茂する圃場(図1)が増えています。これは、スズメノテッポウがその除草剤に対して抵抗性を獲得したことが原因です。

スズメノテッポウが繁茂した圃場での麦類の収量は大きく減収し、品質も低下することから、栽培途中で管理を放棄したり、翌年の麦類の作付けを断念する農家も出ており、麦類の安定生産を阻害する大きな要因となっています。対策として新しい土壌処理除草剤が開発、販売されていますが、スズメノテッポウがまん延した圃場では除草剤を変更しただけでは十分な防除を行うことは困難です。

そこで本研究では、スズメノテッポウの発生量を減らす方法として浅耕播種、不耕起播種技術を開発するとともに、除草剤の効果的利用法を開発し、これらを組み合わせた総合防除技術を開発しました。

開発技術の内容・意義

- 開発した技術の原理

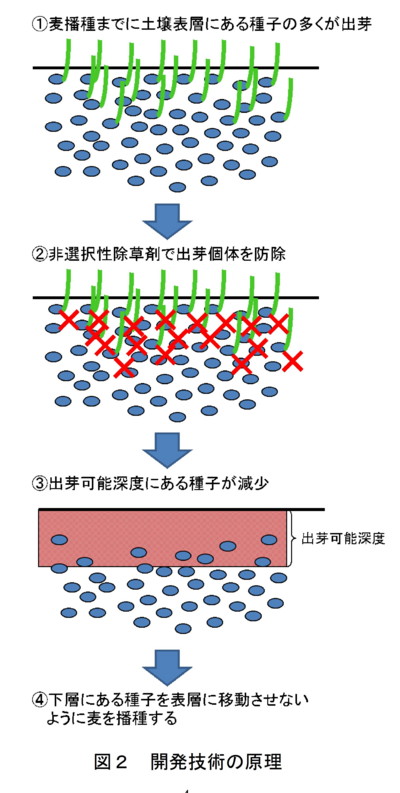

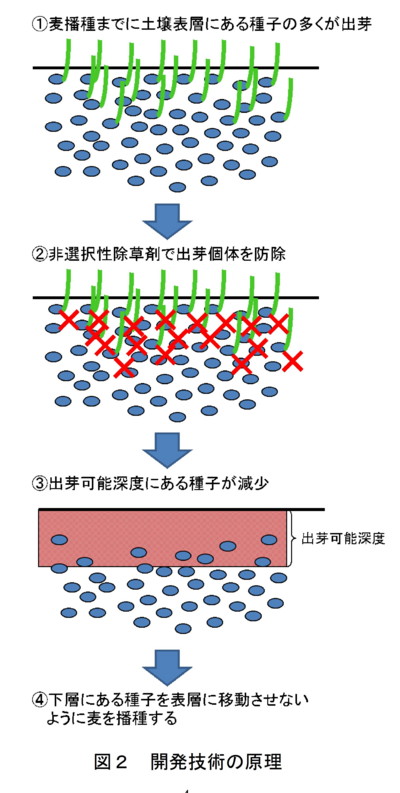

- 水稲収穫後から麦類を播種するまでの間に土壌表層から発生したスズメノテッポウ(図2-1)を非選択性除草剤で防除すると、土壌表層はスズメノテッポウの種子が少ない状態になります(図2-23)。

- その状態のまま下層にある種子を表層に移動させないように、浅耕もしくは不耕起で麦を播種すれば、その後のスズメノテッポウの発生量を減らすことができます(図2-4)。

- 浅耕播種を活用した防除技術

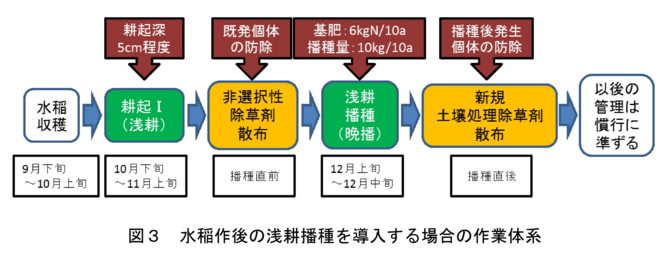

- 浅耕播種は、耕起深度を5cm程度で播種する方法です。

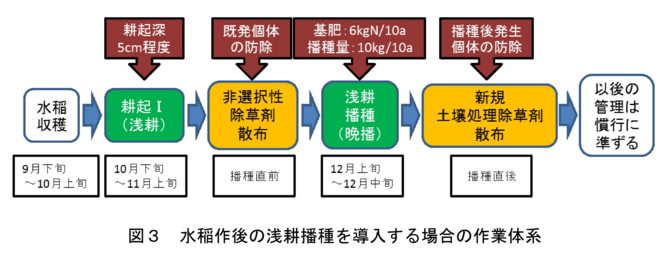

- 浅耕播種を行う場合には、麦播種前のスズメノテッポウの発芽をより多くするために、水稲収穫後にできるだけ速やかに一度耕起します(図3)。この耕起も5cm程度の浅耕で行うとスズメノテッポウはより多く発芽します。

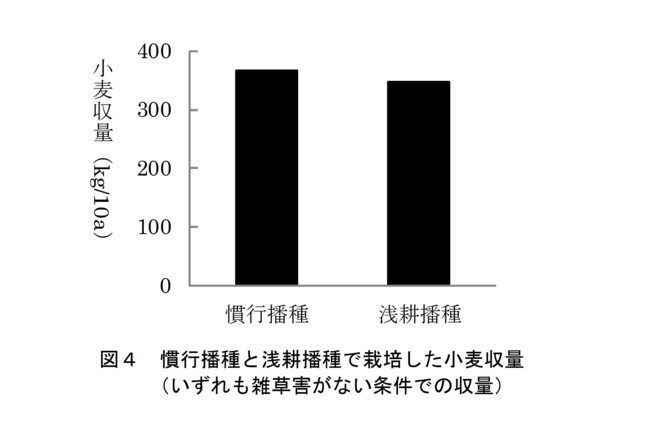

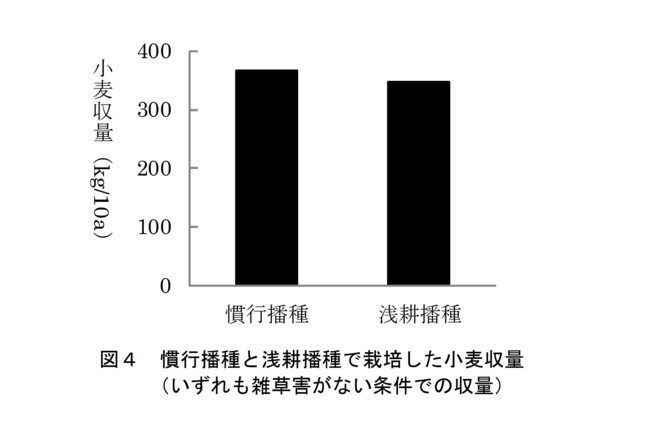

- 麦播種前に非選択性除草剤を散布し、発芽しているスズメノテッポウを防除します。麦播種後には新しく開発された土壌処理除草剤をできるだけ速やかに散布します(図3)。その後は慣行栽培と同様に管理することで、麦の収量、品質は慣行栽培と同程度となります(図4)。

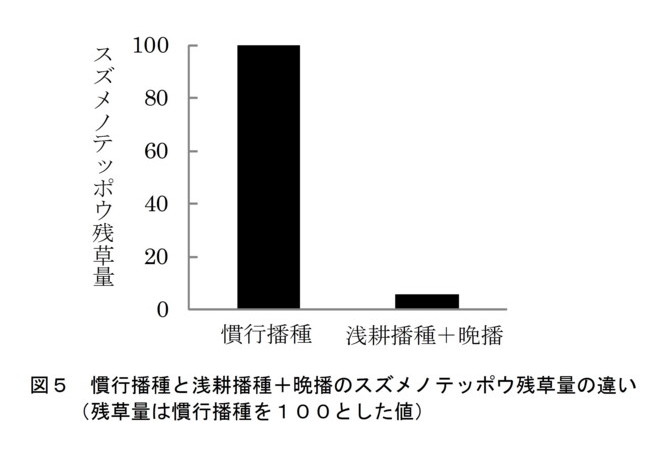

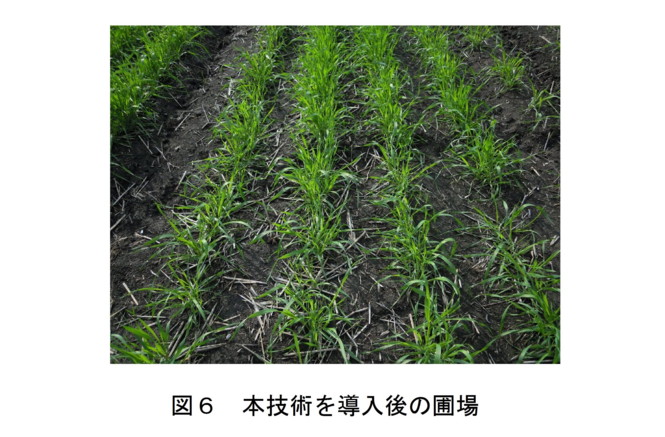

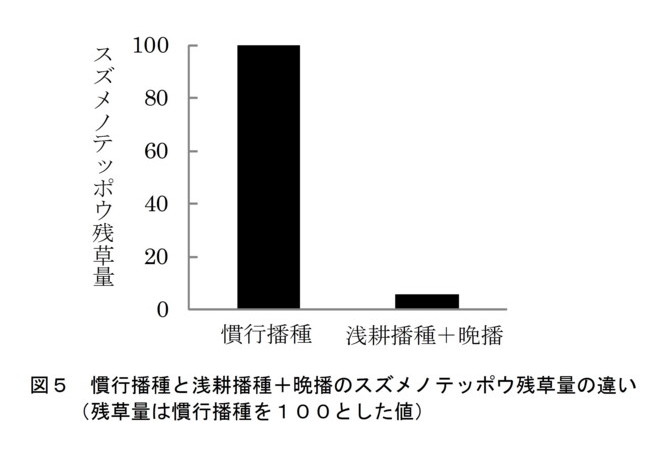

- 前年度のスズメノテッポウの繁茂が激しかった場合には、播種時期を12月上旬~中旬程度まで遅らせるとより効果的に防除ができます(図5、図6)。

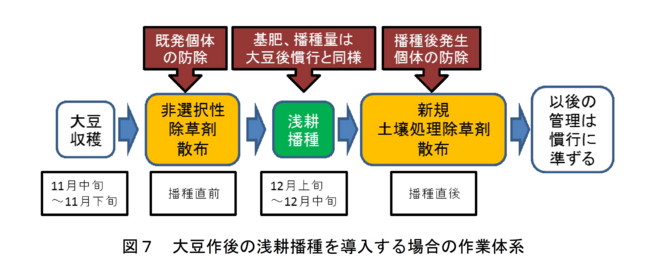

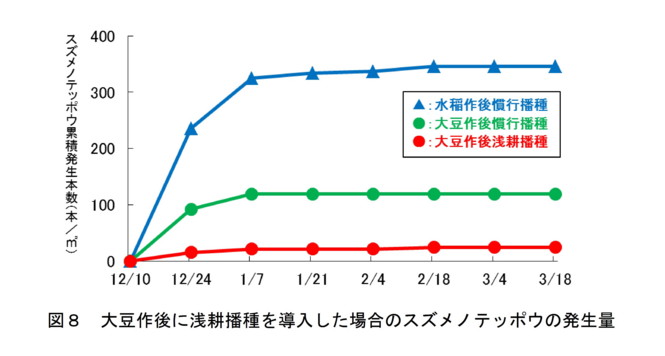

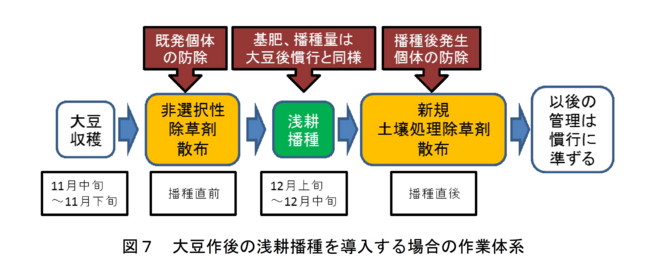

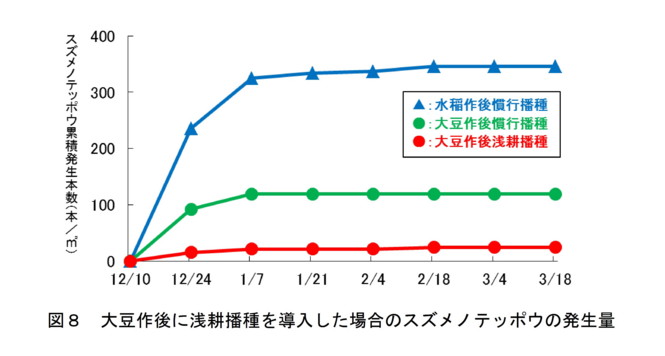

- 大豆作後では、大豆畦のみを耕起しながら一工程で播種し、除草剤の散布などの管理は水稲作後と同様に行います(図7)。大豆作後は水稲作後よりもスズメノテッポウの発生量が少なくなりますが、浅耕播種を導入することでより効果的に防除ができます(図8)。

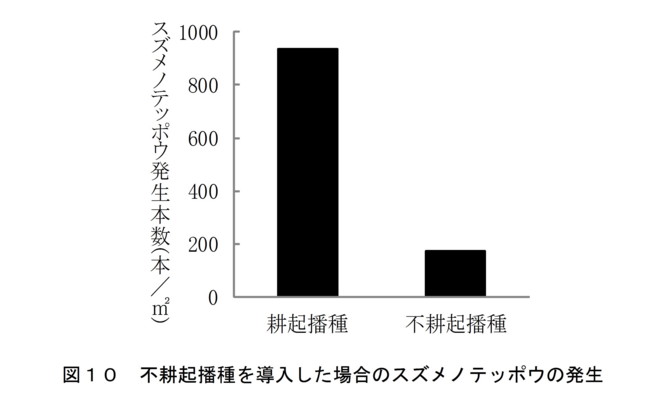

- 不耕起播種を活用した防除技術

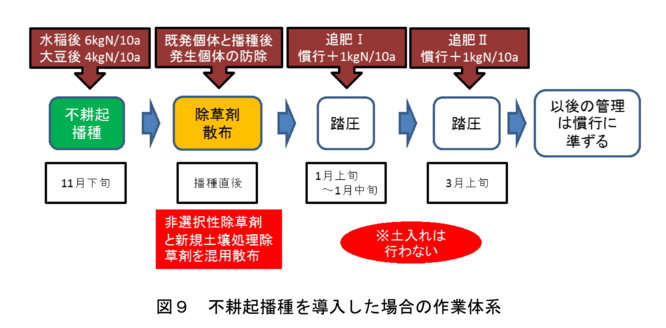

- 不耕起播種は、専用の播種機で耕起をせずに播種する方法です(図9)。

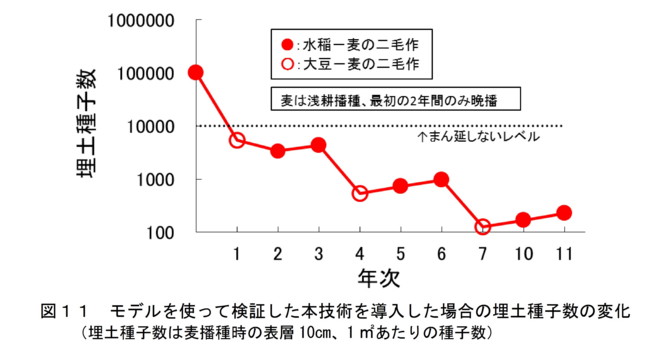

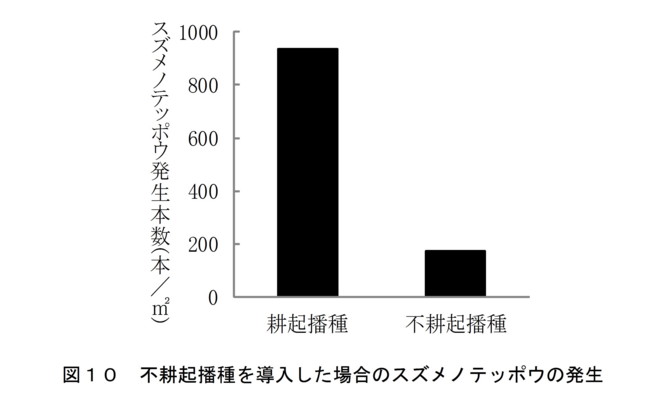

- 不耕起播種では、麦播種後のスズメノテッポウの発生が少なくなり(図10)、非選択性除草剤と土壌処理除草剤を播種後に混用散布すると、省力的かつ効果的に防除ができます。

- 不耕起播種では肥料の効果が若干低下しますので、2回の追肥をそれぞれ窒素成分で1kg/10a増量する(図9)と慣行と同程度の収量を得ることができます。

- 不耕起播種で無中耕・無培土栽培した大豆作後では、麦でも不耕起播種を導入することが可能です。

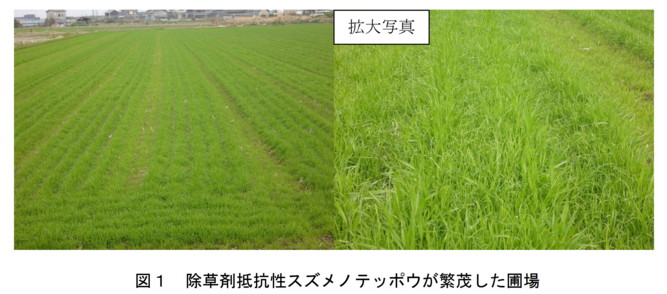

- モデルによる長期的低密度管理の検証

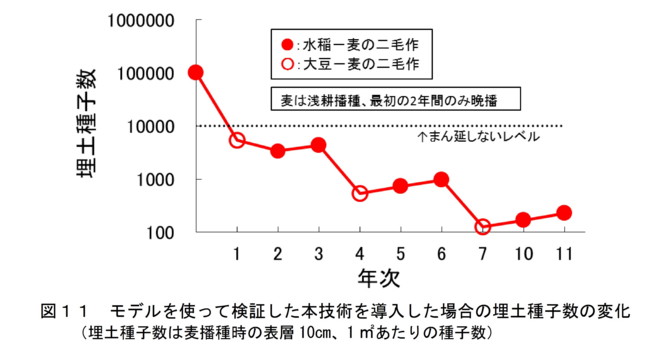

- 土中の種子の増減の変化をモデルで検証したところ、本技術を導入すると除草剤抵抗性スズメノテッポウを長期的に低密度に管理できることがわかりました(図11)。

- まん延の激しい圃場でも麦を晩播したり大豆作を導入すると、より速やかに低密度に管理できることがわかりました(図11)。

- 本技術の導入により、除草剤抵抗性スズメノテッポウが繁茂した圃場においても、効果的な防除と麦類の安定生産が可能になり、農家の生産意欲の回復も期待されます。また、除草剤抵抗性スズメノテッポウが未発生の圃場でも、本技術を導入することで、繁茂を未然に防ぐことが期待されます。

今後の予定・期待

本技術の導入により、除草剤抵抗性スズメノテッポウが繁茂した圃場においても、効果的な防除と麦類の安定生産が可能になり、農家の生産意欲の回復も期待されます。また、除草剤抵抗性スズメノテッポウが未発生の圃場でも、本技術を導入することで、繁茂を未然に防ぐことが期待されます。

用語解説

スズメノテッポウ

東北以南の麦作圃場に広く発生するイネ科の強害雑草です。

除草剤抵抗性

本来はその除草剤で防除可能であったものが、遺伝的な変異によってその除草剤が効かなくなることです。スズメノテッポウでは、トリフルラリン剤に抵抗性をもつタイプ、チフェンスルフロンメチル剤に抵抗性をもつタイプ、両方ともに抵抗性をもつタイプが確認されています。

土壌処理除草剤

土壌表面に散布し、雑草が出芽してくるタイミングで枯らすタイプの除草剤です。雑草に直接散布するのではなく、土壌を介して作用するので、土壌条件や気象条件に影響を受けやすいのが特徴です。畑作で一般的に利用されている除草剤です。

非選択性除草剤

草種間に選択性はなく、散布された植物のほとんどが枯れる除草剤のことです。代表的な成分として、グリホサートやグルホシネート、ジクワットなどがあります。

埋土種子

土中に存在している生存種子のことで、埋土種子が多いと雑草の発生量は多くなります。