開発の社会的背景

緑茶に含まれるカテキン類などの健康機能性成分はよく知られていますが、品種によって含まれている種類や含有量が異なることはあまり知られていません。現状では、茶の品種の中で「やぶきた」が栽培面積の約76%を占めますが、様々な特色を持つ他の育成品種の効果的な利用方法が模索されてきました。また、健康維持のために緑茶の健康機能性成分の効果的な利用法の開発が求められてきました。

研究の経緯

茶葉に含まれるカテキン類、テアニン、カフェインは使用する茶の品種、生育時期や抽出温度によって抽出量が大きく変わることが知られています。しかし、目的とする健康機能性成分に合わせて抽出条件を変えることは容易ではないため、農研機構とホシザキ電機は共同で、茶葉中に含まれる成分を簡易、短時間に効率よく抽出できる装置の開発に着手しました。

研究の内容・意義

開発した給茶機「リッチプラス」(図1)は、3種類の茶の品種の中から1品種を選択し、ボタンを押すだけで、それぞれの品種に含まれる健康機能性成分を多く抽出した緑茶を飲用することができます。

開発した給茶機「リッチプラス」(図1)は、3種類の茶の品種の中から1品種を選択し、ボタンを押すだけで、それぞれの品種に含まれる健康機能性成分を多く抽出した緑茶を飲用することができます。

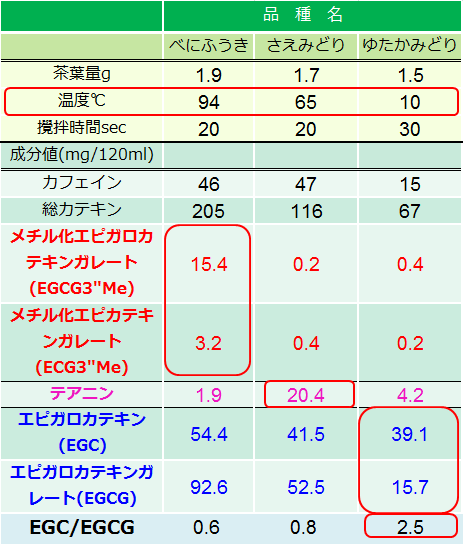

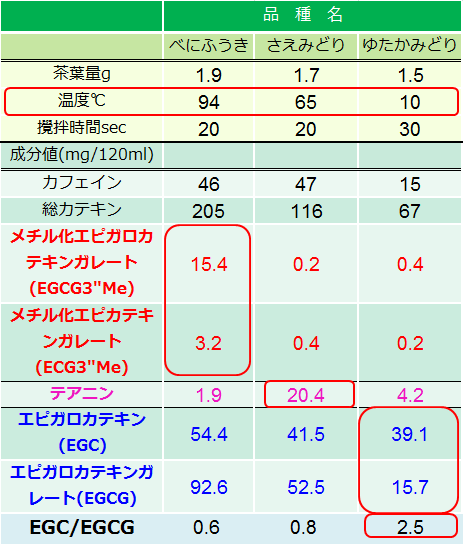

べにふうき緑茶を選択した場合、茶葉量1.9gを使用し、94℃,20秒で、メチル化カテキン19mg(1杯120ml)が抽出された緑茶を飲用することができます。また、さえみどり緑茶を選択した場合は、茶葉量1.7gを使用し、65℃,20秒で、テアニン20mg(1杯当たり)が、ゆたかみどり緑茶を選択した場合には、茶葉量1.5gを使用し、10℃,30秒で、エピガロカテキン(EGC)39mg、エピガロカテキンガレート(EGCG)16mg(1杯当たり)が抽出された緑茶を飲用することができます。

リッチプラスは上記のように、それぞれの目安とされる機能性成分1日摂取量の約半日量を短時間に抽出することができます(表1)。

リッチプラスは、抽出漕の撹拌ローターを高速回転させることでミキシングケース内の抽出液を滞留させることができ、この間に多くの茶葉を排出することが可能となりました。各設定値の幅は、茶葉量(0.2~2g)、抽出温度(10℃以下、50~94℃)、攪拌時間(0~40秒)が可変のため、品種と抽出温度、攪拌時間を選ぶことで様々な健康機能性成分を効率的に抽出することが可能です。

(茶葉中成分の健康機能性に関する成果情報:http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/laboratory/vegetea/2008/vegetea08-08.html、http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/laboratory/vegetea/2009/vegetea09-34.html)

http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/laboratory/nfri/2012/310c0_01_03.html

表1 抽出条件及び抽出液1杯中の成分含有量

*「べにふうき」緑茶は鹿児島県産三番茶、「さえみどり」緑茶は鹿児島県産二番茶、「ゆたかみどり」緑茶は鹿児島県産三番茶を使用。

抽出液1杯中の成分含有量は、リッチプラスで3回抽出した抽出液中の平均値で1杯は120ml

今後の予定

開発された給茶機はホシザキ電機(株)が製造し、2014年春に出荷される予定です。

発表論文

1) Maeda-Yamamoto M et al. (2005) Food Sci. Technol. Res., 11(3): 248-253

2) Monobe M et al. (2010) Biosci. Biotech. Biochem., 74: 2501-2503

3) Maeda-Yamamoto M et al. (2007) Cytotechnology, 55: 135-142

4) 物部真奈美ら.(2012) 茶業研究報告,113:71-76

5) 物部真奈美ら. (2012) 茶業研究報告, 114: 29-36

用語の解説

1) メチル化カテキン

茶葉中に含まれるポリフェノールの1種で、茶葉に最も多く含まれるカテキンであるエピガロカテキンガレートやエピカテキンガレートの一部がメチル化されたものです。「べにふうき」、「べにふじ」、「べにほまれ」などの品種に多く含まれており、ヒト介入試験4)により、1日34mg以上の摂取で抗アレルギー作用を持つことが報告されています。

2) EGC

エピガロカテキン。茶葉中に含まれるカテキン類の1種で、エピガロカテキンガレート(EGCG)の次に多く含まれます。ヒト介入試験や動物実験により、1日50mg以上のEGC(EGC/EGCG(含量比)が2以上)の摂取で免疫活性化作用(IgA産生増強)を示すことが報告されています。

3) テアニン

茶葉中に特有に含まれるアミノ酸の1種で、茶葉中のアミノ酸の約半量を占めており、1-2%含まれています。ヒト介入試験によって、50mgのテアニン摂取でリラックス効果が発揮されることが報告されています。

4) ヒト介入試験

研究者等が被験者の集団を複数(2群以上)のグループに分け、それぞれに異なる治療、投薬、生活習慣その他の健康に影響を与えると考えられる要因で介入を行って、結果を群間比較する試験を指します。

開発した給茶機「リッチプラス」(図1)は、3種類の茶の品種の中から1品種を選択し、ボタンを押すだけで、それぞれの品種に含まれる健康機能性成分を多く抽出した緑茶を飲用することができます。

開発した給茶機「リッチプラス」(図1)は、3種類の茶の品種の中から1品種を選択し、ボタンを押すだけで、それぞれの品種に含まれる健康機能性成分を多く抽出した緑茶を飲用することができます。