研究の社会的背景と経緯

開発途上国の農業生産の多くは雨水に依存しており、常に干ばつの危険に晒(さら)されています。また、開発途上国では、輸送インフラや貯蔵施設が脆弱なため、生産された食料の大部分が生産地域とその近傍で消費されます。ひとたび干ばつによる生産低下が起こると食料安全保障が急激に損なわれる恐れがあります。

土壌中の炭素量が多いと干ばつによる作物収量の低下がある程度軽減されることが知られています。土壌に含まれる有機物(主に有機炭素)が水分保持と多孔質な土壌構造の発達に寄与するため、干ばつ時にも作物が土中から水をある程度、得られるためです。また、有機物が豊富な土壌は、多様な土壌生物を育み、作物への養分供給が緩やかに行われ、風雨や耕作に伴う土壌侵食を低減するといった土壌保全効果が高いことも知られています。

また、農地土壌への炭素貯留4)による温暖化緩和効果が広く認識されています。世界の土壌に含まれる炭素量は大気中にCO2として存在する炭素の量に比べて2~3倍多く、世界の陸地面積の4割近くを農地(牧草地を含む)が占めます。このため、農地土壌への炭素貯留を通じて温暖化緩和と食料安全保障の達成を目指す「4パーミルイニシアチブ」5)が2016年から国際的に推進されています。一方で、限られた政策的な介入で大きな効果を得るためには、土壌への炭素貯留がもたらすさまざまな便益(co-benefit)を考慮し、炭素貯留が複数の効果(例えばSDGsの達成)に同時に寄与する地域を明らかにすることが有効と考えました。

そこで農研機構は、世界の主要穀物(トウモロコシ、コメ、コムギ、ダイズ)の収量と土壌データから、農地土壌に含まれる炭素量と穀物の干ばつ被害との関係を解析し、炭素貯留による干ばつ被害の軽減効果を具体的に推定しました。

研究の内容・意義

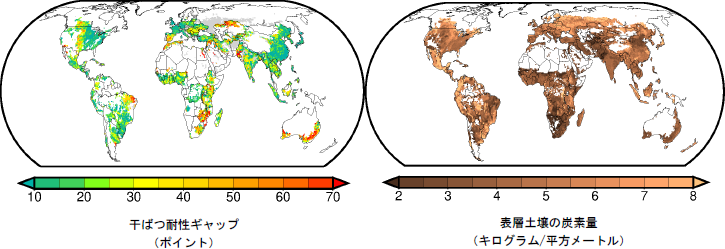

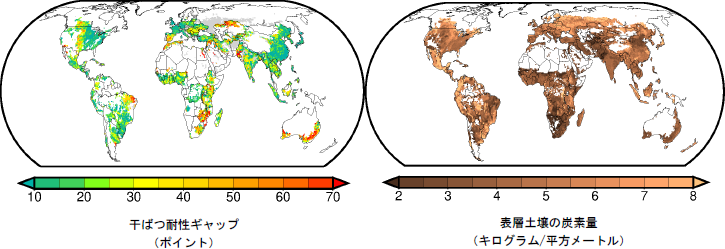

- 干ばつ被害の受けやすさを表す指標として、「干ばつ耐性ギャップ」を定義しました。農研機構が開発した、50kmメッシュ別の全球作物収量データベース6)(うち1992-2008)を解析し、主要穀物(トウモロコシ、コメ、コムギ、ダイズ)の干ばつ年の収量データを抽出し、平年収量に対する割合で表したものを、各メッシュの「干ばつ耐性(%)」としました。干ばつ耐性(%)が大きいほど干ばつ被害が小さいことになります。次に、気候条件が同じ地域のなかで、最も大きい干ばつ耐性(%)を「その気候条件の干ばつ年の潜在的な実現可能レベルa(%)」と仮定し、残りのメッシュについて、aと干ばつ耐性(%)の差を「干ばつ耐性ギャップ(ポイント)」として、世界地図上に示しました(図1左)。干ばつ耐性ギャップは、与えられた気候条件の中で、干ばつ耐性を向上できる余地があるか調べるのに有効です。

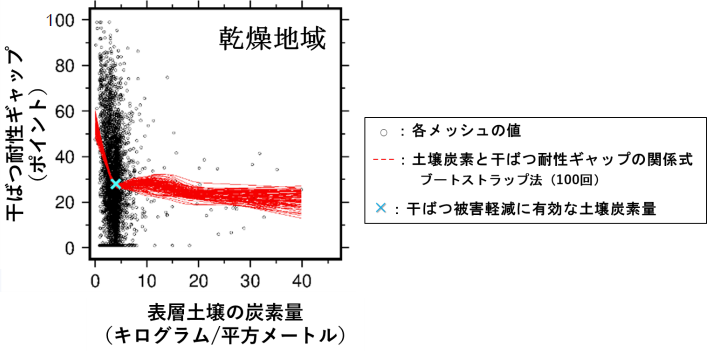

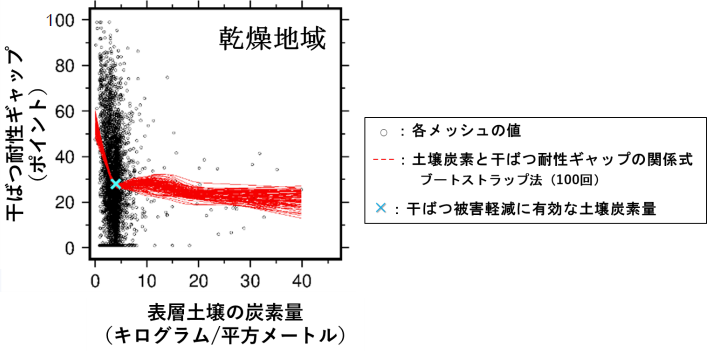

- 干ばつ耐性ギャップと土壌炭素量との関係を調べたところ、乾燥地域の農地では表層土壌中の炭素量が少ないほど干ばつ耐性ギャップが大きく、炭素量の増加に伴いギャップが小さくなり、炭素量が4~9キログラム/平方メートル以上ではギャップの値がほぼ一定となることが明らかになりました(図2)。この結果から、土壌中の炭素量がもともと少ない乾燥地域の農地では、干ばつ耐性ギャップが大きく、農地管理により炭素量を増やすことで、干ばつによる収量低下を抑えられる(=干ばつ耐性ギャップを減らせる)と推定されました。一方湿潤地域では、乾燥地域で見られたような干ばつ耐性ギャップと土壌炭素量の関係は見られませんでした。

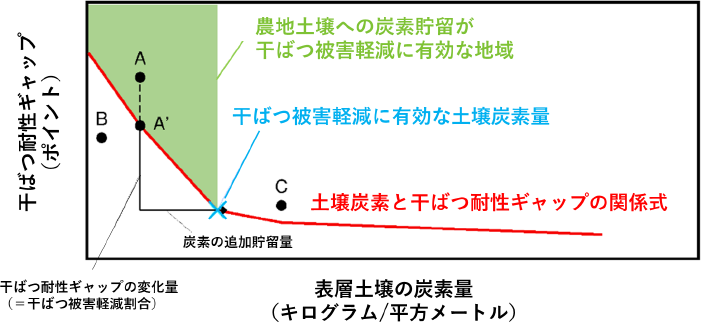

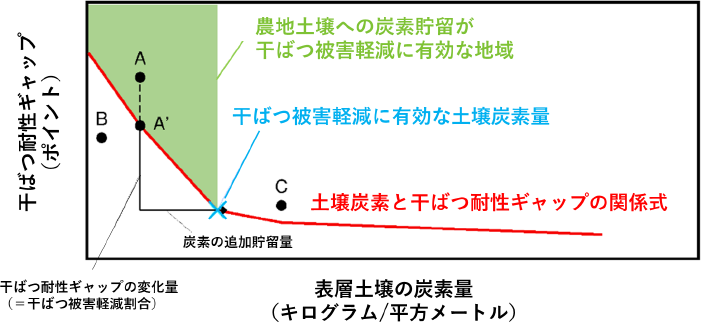

- 干ばつ被害の軽減効果が見込める最大水準まで土壌炭素量を増やすと仮定すると(図3)、農地に追加で蓄えられる炭素量は世界全体で48.7億トンに上ります。この土壌炭素量は、世界の2016年の年間CO2排出量の55%に相当し、世界の平均気温の上昇を0.011°C (不確実性:0.008-0.014°C )抑制できると見積もられました。

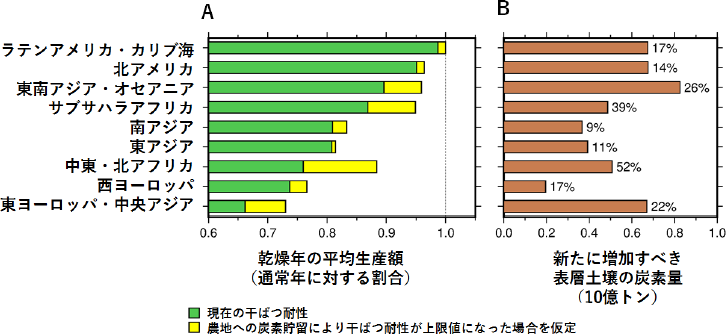

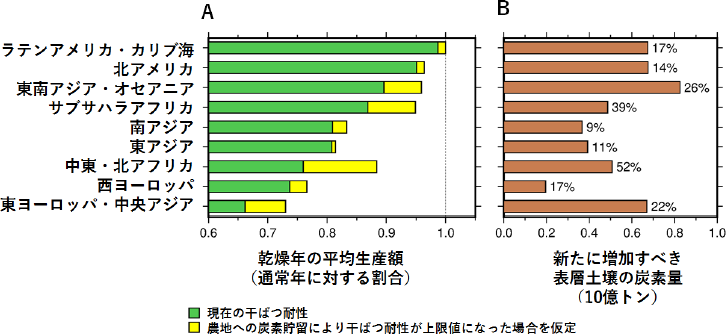

- 上記の規模で農地土壌への炭素貯留が実現した場合、干ばつ年の世界の穀物生産額は、現状に比べ16%まで増加可能と試算されました(図4A、黄色の部分)。土壌炭素管理が特に効果的な地域としては、干ばつ年の生産額の増加の観点からは中東・北アフリカが、また土壌の炭素量増加の観点(図4B)からは、東南アジア・オセアニアと示唆されました。

- 本成果から、世界の乾燥・半乾燥地域における農地土壌の炭素貯留が、温暖化の緩和、食料安全保障、土壌保全、といった複数のSDGsの達成に同時に寄与できることが、具体的な数値とともに示されました。

今後の予定・期待

本成果は、土壌炭素を増やすような農地管理が、特に土壌炭素に乏しい乾燥地域において、SDGsの複数(2飢餓をゼロに、13気候変動対策、15陸の豊かさを守る)の達成に同時に寄与できることを示しており、国際機関や各国での施策決定に役立つことが期待されます。SDGsの推進にあたり、限られた資源・労力をどのSDGsに優先的に割り当てるかは常に問題になります。そのため、本成果のような複数のSDGsに寄与する方策を見出すことは重要です。

今後は、ALTENA(アジア農耕地長期連用試験ネットワーク)7)などを活用し、気候や土壌条件ごとに炭素貯留に適した農地管理技術とその効果について検証を進める予定です。

用語の解説

- 乾燥地域

- 本研究では地域区分に年間の潜在蒸発散量に対する降水量の比を用いました。この比が0.45を下回ると乾燥地域、1を上回れば湿潤地域、両者の間は半乾燥地域と呼びます。

- 土壌炭素

- 土壌には炭酸塩などの無機炭素と枯死根や腐植といった有機炭素が含まれます。後者には有機態窒素やリン等の養分も多く含まれ、土壌有機物と呼ばれます。

- 持続可能な開発目標(SDGs)

- SDGsは国連のミレニアム開発目標の後継です。ミレニアム開発目標では2015年までに達成すべき8つの目標を定められていましたが、SDGsでは2030年までに達成すべき17の目標が掲げられています。

- 炭素貯留

- ここでは農地における炭素貯留を指します。農地で、堆肥や植物残渣などの有機物を土壌に入れると、徐々に微生物により分解され、一部は土壌有機炭素として土壌に留まります。この微生物の分解を受けにくい土壌有機炭素の増加を土壌炭素貯留と呼びます。京都議定書第3条4項において、各国が選択可能なCO2の吸収源活動として、炭素の貯留を高める農地管理が位置付けられているところです。土壌肥沃度が低く、温暖化に対して脆弱な乾燥地域の農地において炭素貯留に寄与する土壌管理技術には、不耕起・省耕起(蒸発散を抑え、節水になる)、土面被覆、アグロフォレストリー(樹木の間で農作物を栽培)、緑肥(カバークロップ)、堆肥やコンポスト、バイオ炭といった有機資材の投入などがあります。

- 4パーミルイニシアチブ

- 4パーミル(4‰)とは1000分の4のことです。全世界の土壌中に存在する炭素の量を毎年1000分の4ずつ増やすことができたら、大気中の二酸化炭素濃度の上昇を相殺できるという計算に基づき、土壌炭素を増やす活動を推進している国際的な取り組みです。2015年にパリで行われた気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)の際にフランス政府主導で始まり、2019年12月現在、日本を含む413の国や国際機関、NPOなどが参加しています。

- 全球作物収量データベース

- 主要穀物(トウモロコシ、コメ、コムギ、ダイズ)について世界の生産地域における50kmメッシュごとの推定収量が収録されたデータベース。メッシュ別の収量は統計収量データと衛星データを組み合わせて推定されています。初出は農業環境技術研究所(現:農研機構)『平成25年度 研究成果情報(第30集)』(http://www.naro.affrc.go.jp/archive/niaes/sinfo/result/result30/)の「世界の主要生産地域における過去25年間の主要作物の推定収量データベース」。当初は120kmメッシュ・1982-2006年のデータのみでしたが、その後、50kmメッシュ・1981-2011年のデータに更新されました。

- ALTENA(アジア農耕地長期連用試験ネットワーク)

- 炭素貯留、肥沃度等の土壌特性は長い時間をかけて変化します。その変化を捉え、農業の持続性を高めるためは、同一の農地管理を数十年以上モニタリングする長期連用試験が必須です。アジア各地で行われている長期連用試験を維持し情報を集約することが、アジアの食糧生産とその持続性に重要であるため、農研機構の研究者が中心となり長期連用試験に関わる研究者達のネットワークが2015年に設立されました。

発表論文

Toshichika Iizumi, Rota Wagai (2019) Leveraging drought risk reduction for sustainable food, soil and climate via soil organic carbon sequestration. Scientific Reports. 9:19744.

https://doi.org/10.1038/s41598-019-55835-y

参考図

図1 干ばつ耐性ギャップと表層土壌の炭素量

図1 干ばつ耐性ギャップと表層土壌の炭素量

左図は、干ばつ年に(潜在的に)実現可能な穀物生産レベルと各メッシュの干ばつ耐性(干ばつ年の収量/平年の収量%)の差(干ばつ耐性ギャップ)を示します。赤色の地域は、干ばつ耐性が低く、土壌炭素貯留など栽培管理により干ばつ被害をさらに軽減できる余地が大きい地域を示します。一方、緑色の地域は干ばつ耐性が既に高く、干ばつ被害をさらに軽減できる余地が小さい地域を示します。右図は穀物が生産されている農地の表層土壌(土壌表面から深さ30cm)に含まれる平均の炭素量です。なお、大部分のメッシュでは炭素量は8キログラム/平方メートル以下ですが、一部それ以上の炭素量の地点もあります(図2参照)。

図2 表層土壌の炭素量と干ばつ耐性ギャップとの関係

図2 表層土壌の炭素量と干ばつ耐性ギャップとの関係

乾燥地域では土壌中の炭素量が多いと干ばつ耐性ギャップが縮小する傾向が見られます。これは干ばつ時に穀物収量が低下しにくくなることを意味します。

図3 干ばつ対策のために農地土壌に炭素貯留を行うと仮定した計算の模式図

図3 干ばつ対策のために農地土壌に炭素貯留を行うと仮定した計算の模式図

図中の地点Aは赤線よりも上にあるため、土壌炭素量と干ばつ年の収量低下率についての平均的な関係から期待されるよりも干ばつ年の収量低下率が大きく(=平均の干ばつ年の収量よりも実際の干ばつ年の収量が低く)なります。そこで、炭素の追加貯留を行うと干ばつ年収量減少率が減小します(=干ばつ年の収量が高まります)。地点Bは赤線よりも下にあるため、土壌炭素量から期待されるよりも実際の干ばつ年の収量が既に高いことを意味します。このため、土壌炭素増加が増収に貢献する可能性はありますが、今回の解析では炭素の追加貯留は行いません。地点Cは赤線よりも上にありますが、炭素の追加貯留を行っても干ばつ年の収量が高まることが期待できないため、追加貯留は行いません。

図4 土壌炭素貯留により見込まれる干ばつ年の穀物生産額の増加と追加貯留が必要な炭素量

図4 土壌炭素貯留により見込まれる干ばつ年の穀物生産額の増加と追加貯留が必要な炭素量

左図Aは干ばつ年の穀物生産額の実績と炭素貯留により見込まれる干ばつ年の生産額の増加。右図Bは見込まれる穀物生産額の増加に必要な土壌への炭素の追加量。数字は各地域の表層土壌炭素に対する追加炭素貯留量の割合(%)。