開発の社会的背景

公共牧場は、周辺地域の畜産農家から家畜を預かり、主に乳牛の種付けや育成、肉用繁殖牛の分娩前までの放牧飼養などを行う畜産農家の外部支援機能として重要な役割を担っています。しかし、近年は畜産農家の減少等により利用率が低迷しているため、農家ニーズにあった技術およびサービスの提供が求められています。特に、農家にとって付加価値の高い優良牛の生産が求められており、そのためには優良精液を用いた人工授精が必要です。

公共牧場での人工授精による繁殖管理では、適切なタイミングで人工授精を実施するために広大な放牧地での発情観察に毎日多大な労力が必要であることから、より省力的な繁殖管理技術の開発が望まれています。一方、定時人工授精(TAI)は、発情観察を行う必要がない人工授精技術で、公共牧場においても利用可能なプログラムが開発され、一部で利用されてきました。しかし、これまでのTAIプログラムでは、受胎していない牛の確認が遅れて受胎するまでの期間が長くなることがあり、プログラムの改良が望まれていました。

研究の経緯

多大な時間と労力を要する放牧牛の繁殖管理をより省力化、効率化するため、また今までのTAIプログラムよりも受胎までの期間を短縮するため、TAIに早期妊娠診断を組み合わせた新たな繁殖プログラムを開発し、その有用性について検討しました。

研究の内容・意義

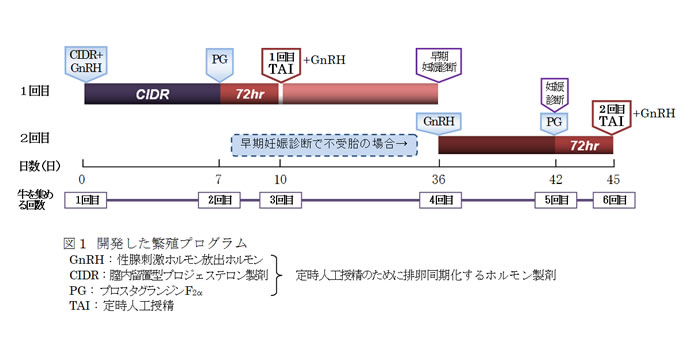

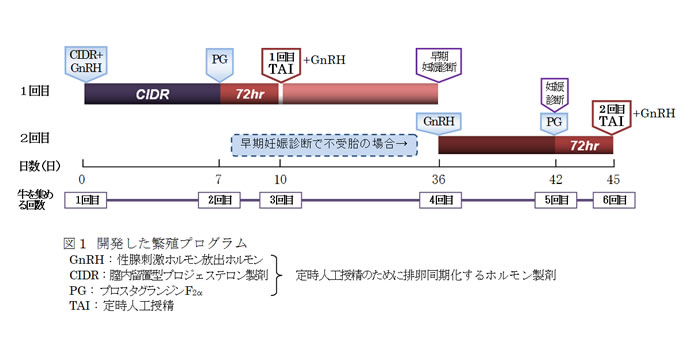

- 本プログラムは、1回目のTAIの後、通常より早期に妊娠診断を行い、受胎が確認されなかった牛に対して2回目のTAIを行います(図1)。このプログラムでは、毎日の発情観察等の作業が不要で、プログラムに必要な45日間で放牧牛を集める回数が6回だけで済みます。

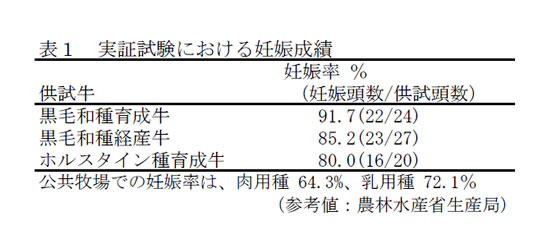

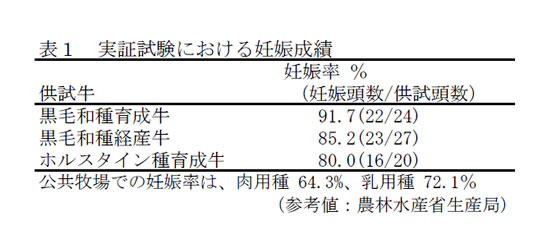

- 本プログラムを放牧条件下の黒毛和種育成牛・経産牛とホルスタイン種育成牛に適用した場合、2回のTAIによる妊娠率はいずれも8割以上となり、現在の公共牧場の成績より高い妊娠率が確保できます(表1)。

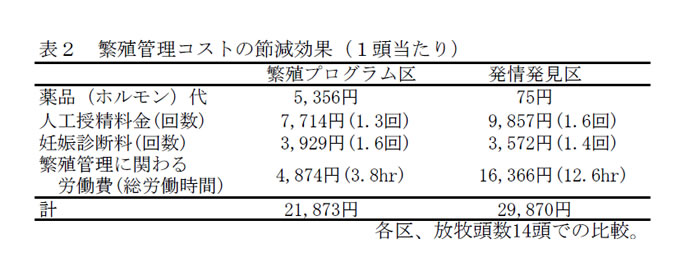

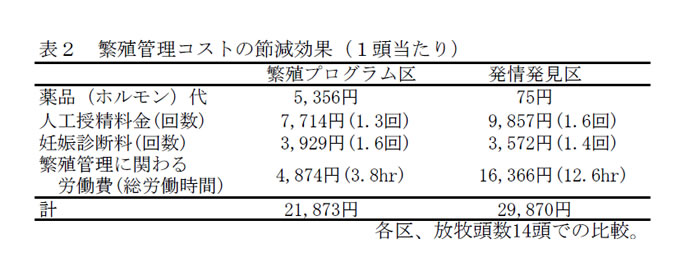

- 本プログラムの放牧牛を集める回数6回は、一般的な発情観察による繁殖管理方法(発情発見区)の33回と比較して大きく軽減され、総作業時間も大幅に短縮されます。また、繁殖管理コストは25%程度軽減できます(表2)。

今後の予定・期待

本繁殖プログラムを導入することで繁殖管理を大幅に省力化できることから、公共牧場におけるコスト削減に大きく貢献できます。また、農家ニーズにあった付加価値の高い子牛生産が可能となり、預託牛の増加、利用率向上等による公共牧場の経営改善につながることが期待されます。今後は、公共牧場管理者の会合などで、講習会等を開催し、技術の普及を図っていく予定です。

用語の解説

1)定時人工授精

排卵同期化処理5)と人工授精を組み合わせた技術。排卵同期化処理を実施することにより、発情観察を行わなくても、適切なタイミングで人工授精ができます。

2)早期妊娠診断

通常は直腸検査による妊娠診断を、人工授精後32日目以降に実施することが多いですが、超音波診断装置の画像による妊娠診断を行うことにより、人工授精後、約26日目に妊娠の有無を確認できます。

3)公共牧場

地方自治体、農協、牧野組合などの団体が、地域の畜産振興を図るため、乳用牛や肉用牛の飼養、繁殖を行うために設けた牧場です。その多くは山間地に広大な牧草地を有しており、都府県では、全牧草地面積の約4割を占めており、飼料基盤として重要な地位を占めています。

4)発情観察

適切なタイミングで人工授精を実施するため、牛の行動などから発情の兆候を発見する作業です。授精のタイミングを示す兆候を見逃さないため朝と夕方の観察が望ましく、広い放牧地や大群では労働時間の長期化が課題です。発情が弱い牛もあり、経験が必要とされています。

5)排卵同期化

牛の繁殖管理の効率化を目的として、ホルモン製剤を利用して、一定時間内に集中して牛の排卵を誘起させることです。