開発の社会的背景と研究の経緯

平成21年春に花粉交配用ミツバチ不足の問題が発生して以来、わが国においてミツバチ群の健全性は、特にネオニコチノイド系殺虫剤4)による影響の視点から、社会的に関心の高い問題となっています。

本研究では、夏季に北日本の水田地帯に見られる、巣門(巣箱の出入口)前でへい死したミツバチが山状に積み重なる現象(以降、「巣門前でのへい死」現象という)について、水田に斑点米カメムシ防除で使用される殺虫剤への曝露の観点から研究を行いました。

研究の内容・意義

1. 北日本の水田地帯で設置した巣箱周辺でミツバチがへい死する事例

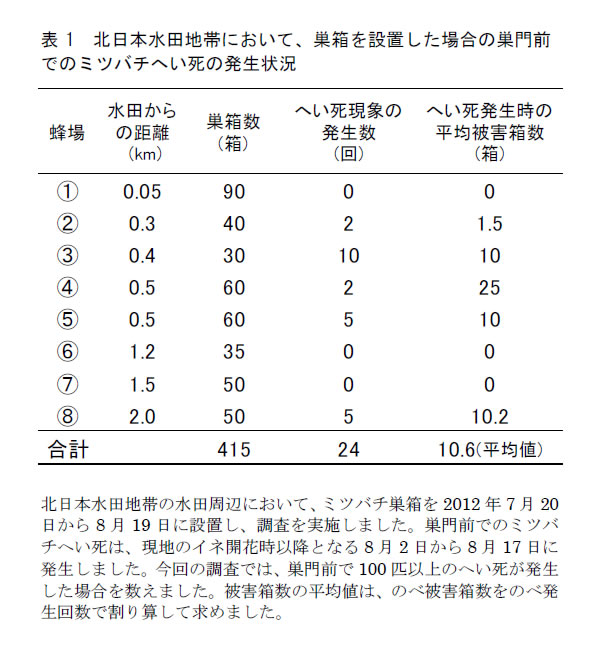

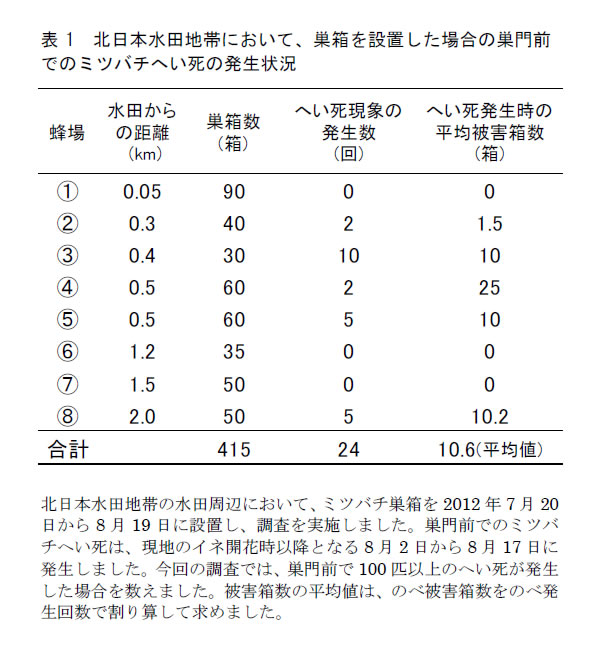

例年、北日本の水田地帯において、水田周辺に設置されたミツバチ群では、夏季に巣門前でへい死する現象が見られています(写真1)。そこで、本研究では、合計415の巣箱(養蜂家のミツバチ群)が置かれた水田周辺の8蜂場5)を対象として、平成24年7月下旬からの1ヶ月間、継続的に調査を実施しました(表1)。

その結果、5蜂場において巣門前でのへい死の発生が認められました。へい死したのはすべて成虫であり、外勤蜂6)だけでなく、内勤蜂7)も含まれていたことから、ミツバチ群として影響を受けていたと考えられました。

へい死の発生回数は蜂場当たり2~10回で、のべ24回でした。1回当たりのへい死発生箱数は平均10.6箱でした(表1)。また、巣門前でのへい死は、8月上旬~下旬に発生しましたが、この時期は、イネの開花時以降であり、斑点米カメムシの防除のために水田に殺虫剤を散布する時期と重なっていました。

2. 巣箱周辺でへい死したミツバチや花粉に含まれる殺虫剤濃度

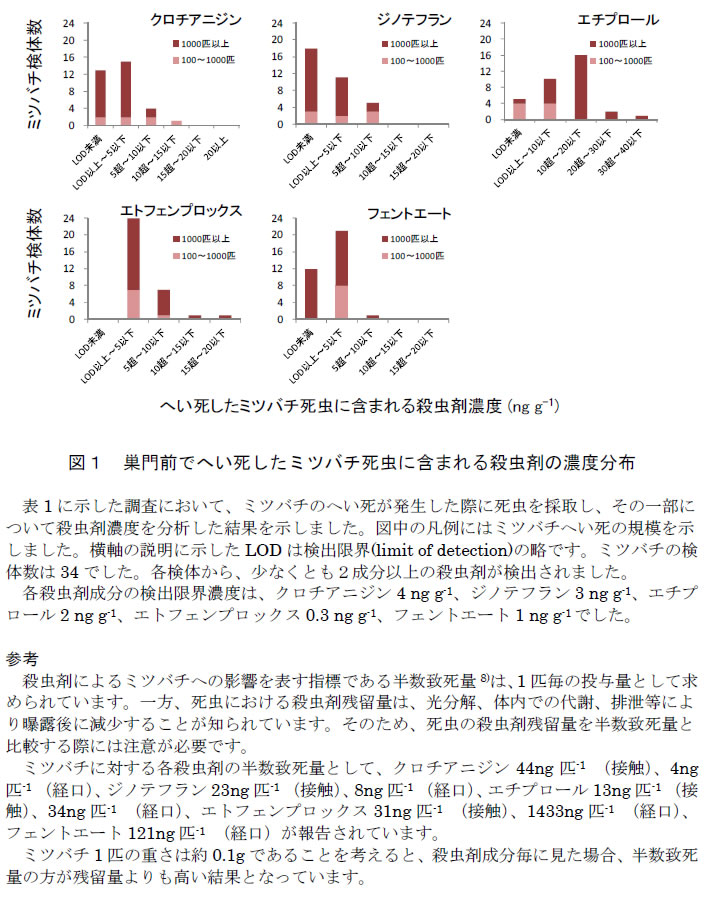

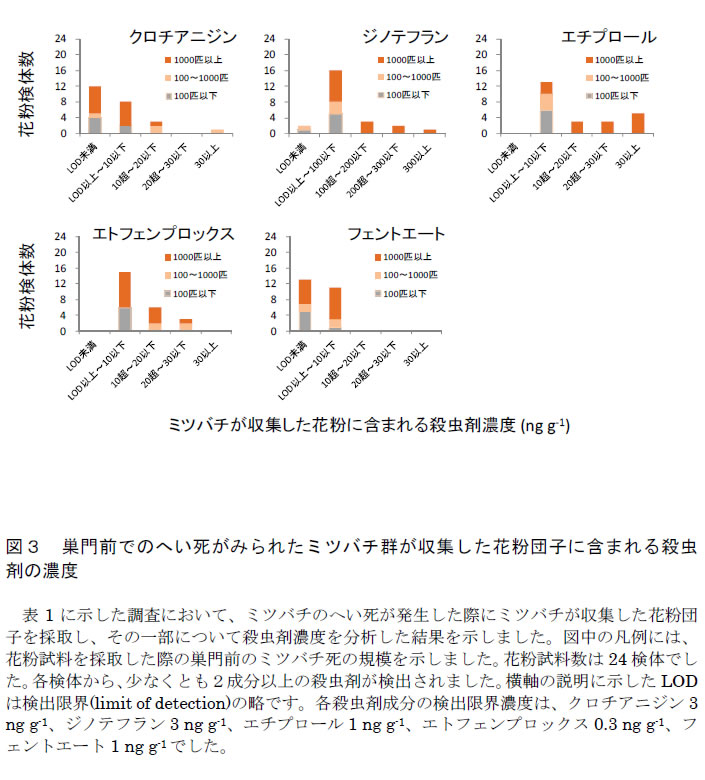

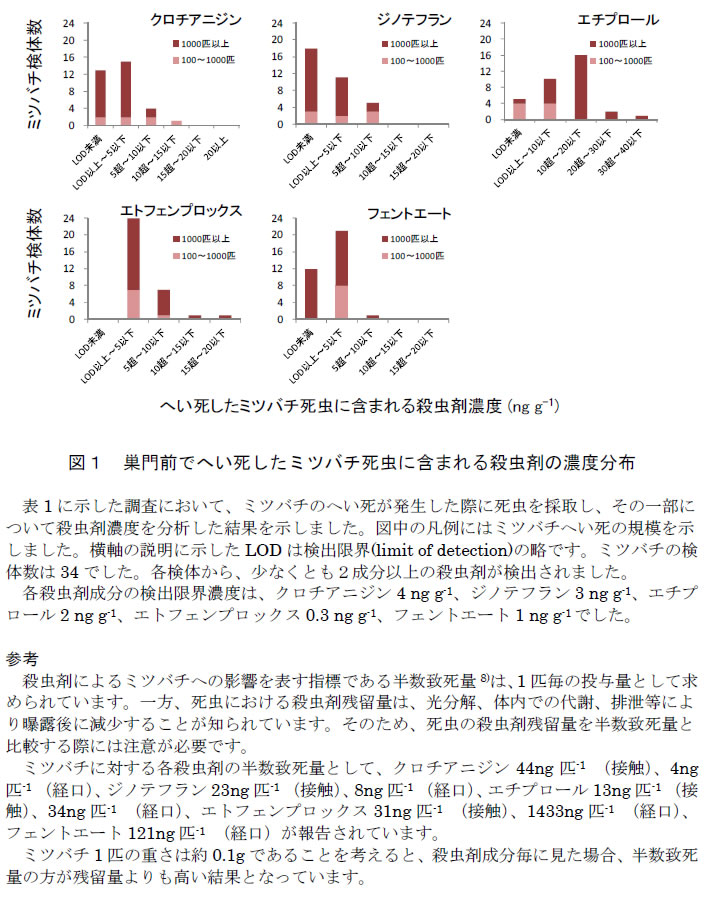

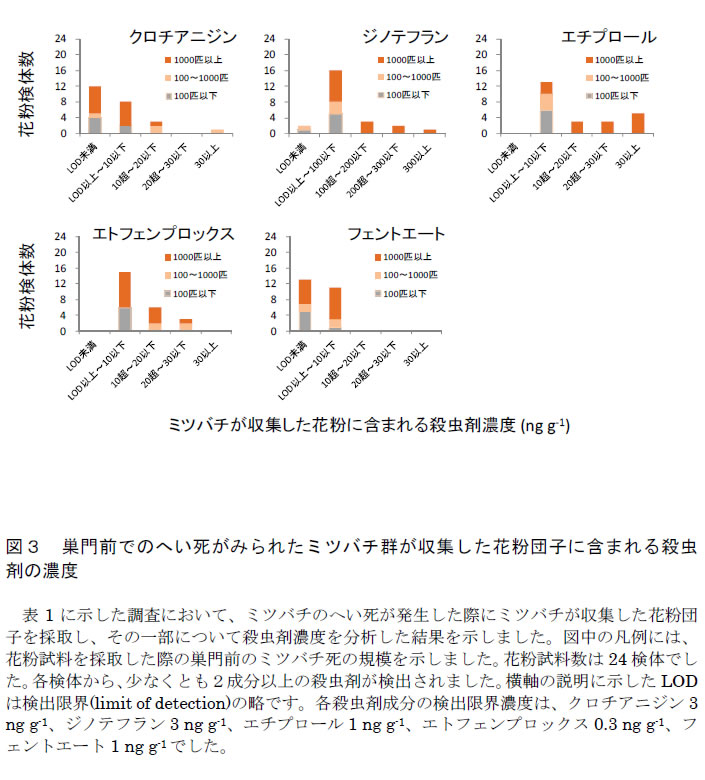

へい死したミツバチを採集して、殺虫剤濃度を分析したところ、ネオニコチノイド系のクロチアニジン、ジノテフラン、フェニルピラゾール系のエチプロール、ピレスロイド系のエトフェンプロックス、有機リン系のフェントエートが検出されました(図1)。これらは、すべて斑点米カメムシの防除用に水田で散布されていた殺虫剤成分でした。また、全ての死虫から2成分以上の殺虫剤成分が検出されました。

殺虫剤によるミツバチへの影響を示す指標である半数致死量8)は、1匹毎の投与量として求められています。検出された殺虫剤残留量は、各殺虫剤の半数致死量よりも低い値でしたが、一方で、死虫に含まれる殺虫剤の残留量は、光分解、体内での代謝、排泄等により曝露後に減少することが知られています。また、ミツバチ個体間には、殺虫剤への感受性にばらつきがあることも確認しています。そのため、実際にはミツバチ群の一部が死亡しうる量の殺虫剤に曝露された可能性が考えられました。

さらに、ミツバチ群から病気は検出されず、スズメバチによる被害もみられなかったことから、今回、確認されたミツバチのへい死は、水田で斑点米カメムシ防除のために散布される殺虫剤に曝露されたことが原因である可能性が高いと考えられました。しかしながら、殺虫剤成分の種類とへい死発生の関係は明確になりませんでした。

3. ミツバチが水田を訪れる理由

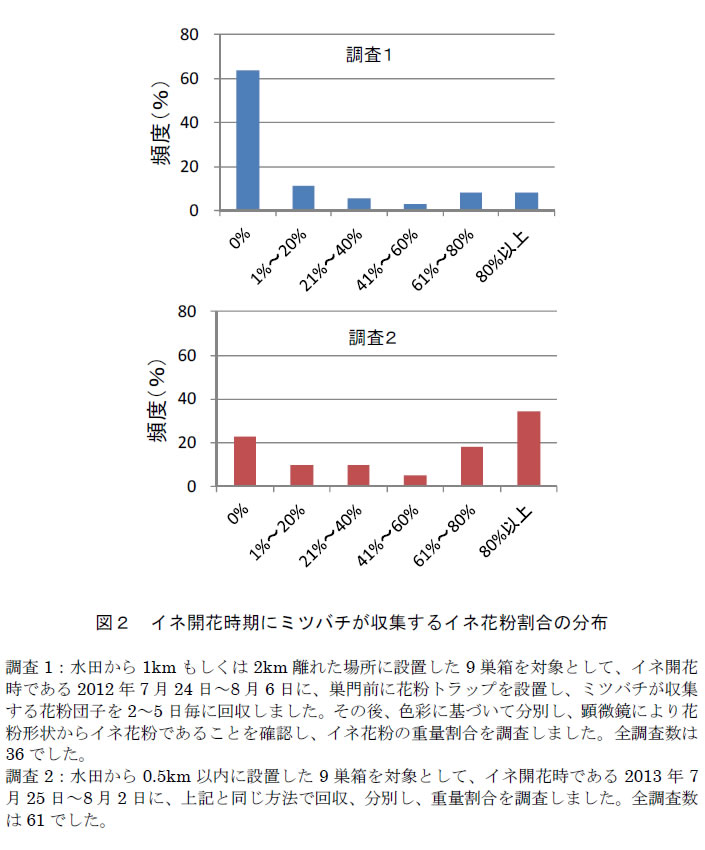

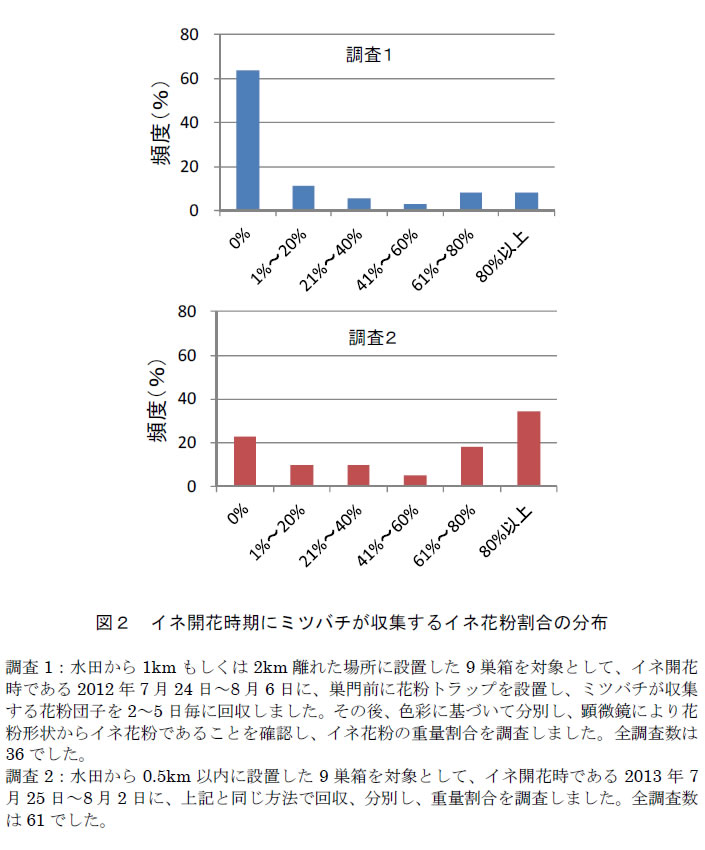

水田周辺に設置されたミツバチ群では、収集される花粉の大部分をイネが占めることも珍しくなく、ミツバチ群はイネを花粉源として利用していました(写真2、図2)。さらに、へい死が発生したミツバチ群が収集した花粉団子から、ミツバチ死虫に残留していた上記と同じ殺虫剤成分が検出され、殺虫剤が散布された水田から花粉を収集していたことも確認されました(図3)。

そのため、開花期にイネ花粉を求めて水田を訪れるミツバチの生態的な特性が、この時期に斑点米カメムシ防除のために散布される殺虫剤による影響を受ける理由と考えられます。しかしながら、今回の調査では、イネの開花時期以降もへい死が発生し、死虫から上記の殺虫剤成分が検出されたことから、ミツバチは、イネ花粉の収集以外の理由によっても水田に訪れていた可能性が考えられます。

4. 水田周辺に設置してへい死が見られたミツバチ群のその後の群勢

殺虫剤に曝露されたミツバチ群は、その後に群勢の低下や崩壊に至ることが懸念されています。

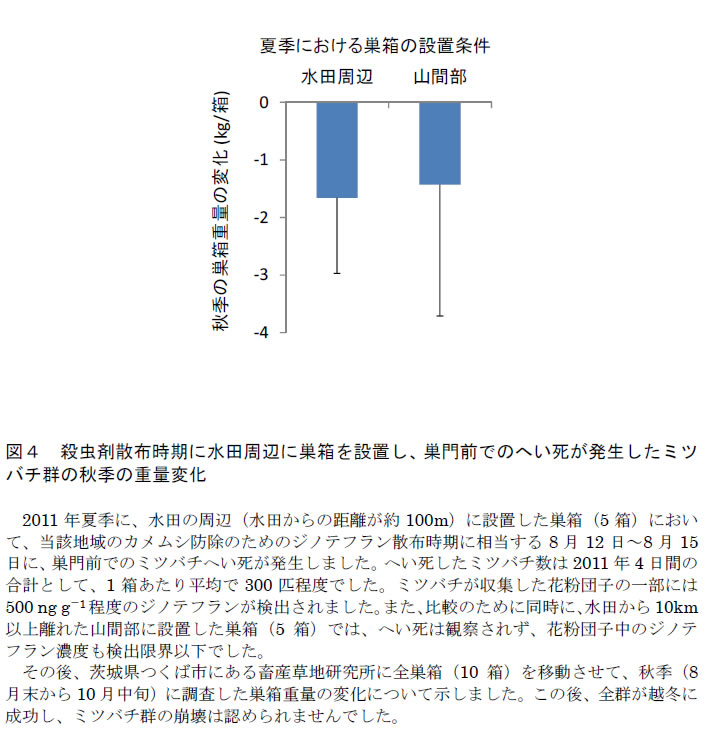

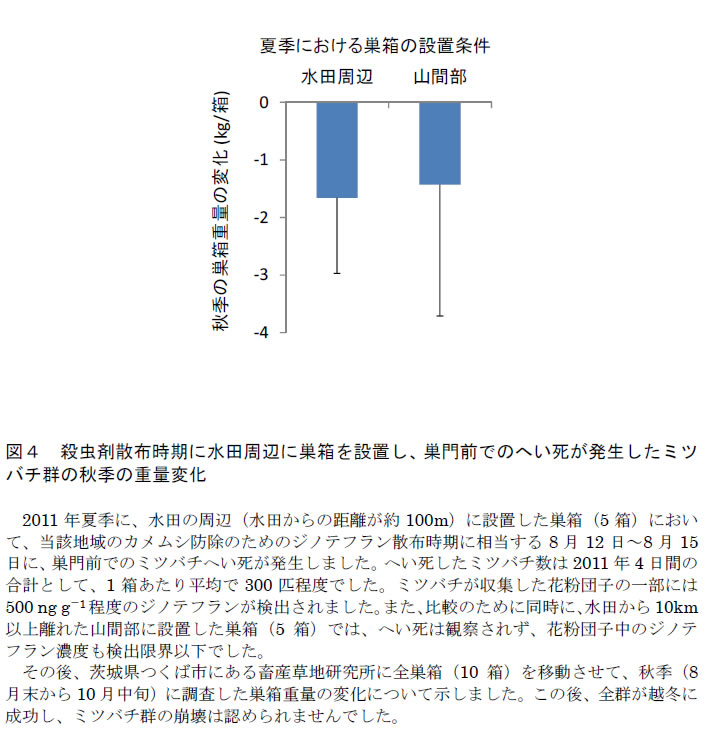

そこで、北日本の水田地帯において、夏季の斑点米カメムシ防除のために殺虫剤を散布する期間に水田周辺に設置したミツバチ群と、同時期に水田用殺虫剤を散布しない山間部に設置したミツバチ群の比較調査を行いました。

水田周辺に設置されたミツバチ群では、平均300匹程度のへい死が見られ、ミツバチが収集した花粉団子の一部には殺虫剤ジノテフランが検出されたことから、殺虫剤の影響を受けていたと考えられました。一方、山間部に設置したミツバチ群では、へい死は発生せず、花粉中のジノテフラン濃度は検出限界以下であり、殺虫剤の影響はみられませんでした。その後、8月末に茨城県つくば市に両ミツバチ群を移動させて、秋季の巣箱重量の変化を比較しましたが、ミツバチ群間に違いは見られず、また、すべてのミツバチ群が越冬することができました。

以上のことから、今回の研究では、夏季に殺虫剤の影響を受けたミツバチ群において、秋季の群勢の低下や崩壊は確認できませんでした(図4)。

5. クロチアニジンを含む花粉の給与がミツバチ群の繁殖性に及ぼす影響

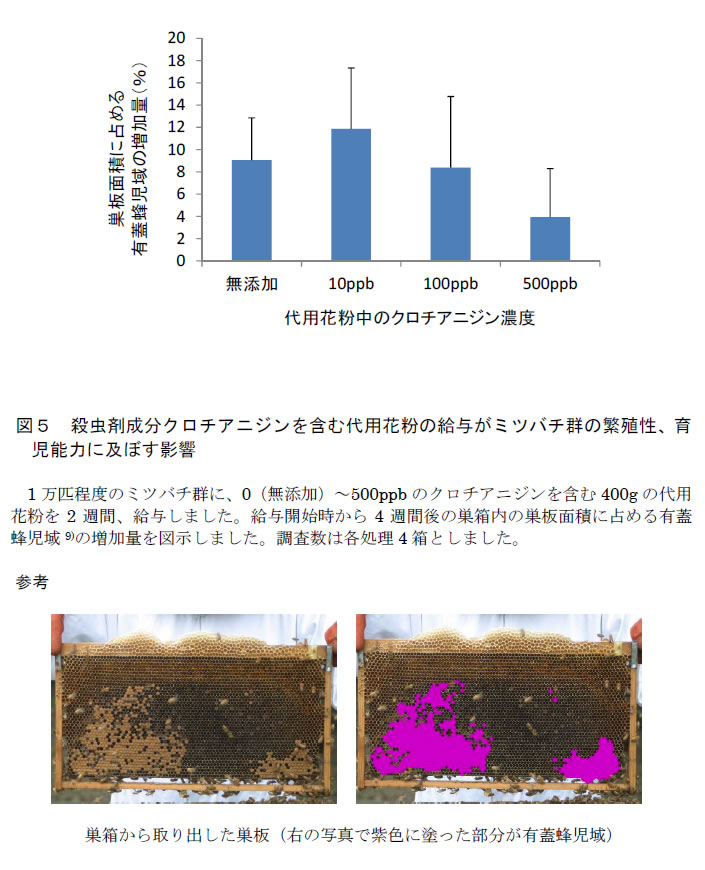

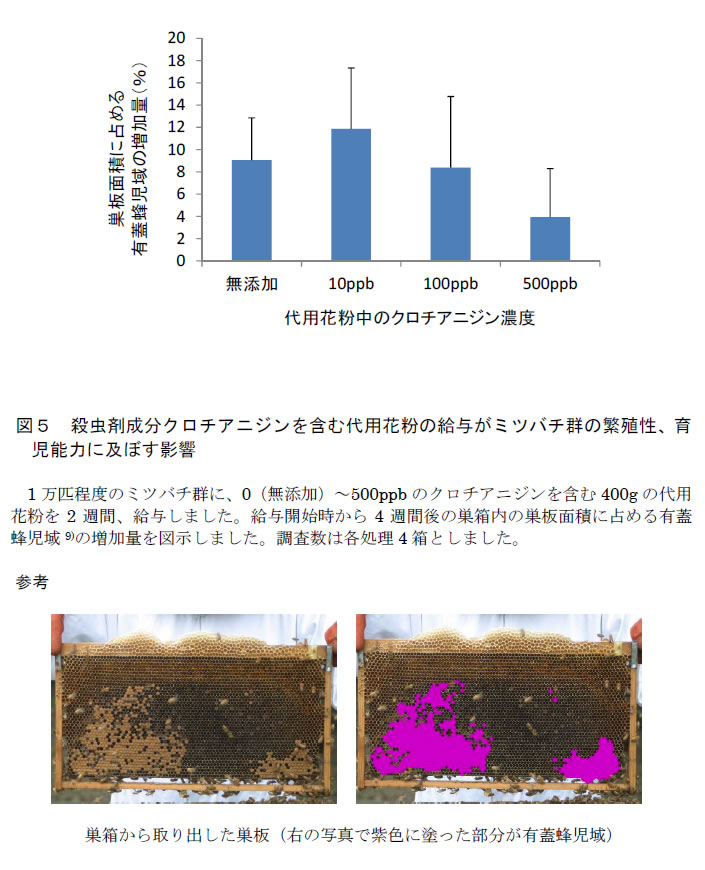

さらに、花粉に含まれる殺虫剤がミツバチ群の繁殖性や育児能力に及ぼす影響を確認するため、イネの開花期間程度に相当する2週間、0~500ppb濃度のネオニコチノイド系殺虫剤クロチアニジンを含む代用花粉をミツバチ群に与える試験を行いました。

給与開始から4週間後に、ミツバチ群の繁殖性や育児能力の指標となる有蓋蜂児域(ゆうがいほうじいき)面積9)を調査したところ、500ppbの場合には増加量がやや低い傾向となりましたが、統計学的な違いは見られませんでした(図5)。また、巣門前でのへい死も発生しませんでした。

これらのことから、ミツバチが、クロチアニジンとして500ppb程度の殺虫剤を含む花粉を水田から収集、利用しても、ミツバチ群が致命的な影響を受ける可能性は低いと考えられました。

6. まとめ

以上のことから、巣門前のミツバチへい死発生は、イネ開花時に水田で散布される殺虫剤に、花粉を収集するために訪れた働き蜂が曝露された後、短期的にミツバチ群に影響した可能性が高いと考えられます。さらに、今回の研究では、殺虫剤への曝露による長期的影響として、秋季の巣重量の変化や越冬性、急性毒性が生じない程度の殺虫剤を含む餌を給与した場合の繁殖性への影響を検討しましたが、いずれも確認できませんでした。

今後の予定・期待

殺虫剤への曝露がミツバチへい死の原因となった可能性が高いと考えられたことから、今後は、影響の緩和にむけて、ミツバチが水田で殺虫剤に曝露される際のより詳細な経路の解明や殺虫剤への曝露を回避するための技術開発が重要と考えられます。

そのため、(独)農研機構と(独)農業環境技術研究所は、イネの花粉や水田水における殺虫剤濃度の把握、代用花粉の利用によりミツバチが水田に近づく機会を少なくさせる技術を検討する予定です。

用語の解説

1) 「へい死」について

研究対象とした「巣門前でミツバチが大量に死亡して山のように蓄積する現象」を「巣門前でのへい死」現象と表現しました。一般に「へい死」とは、原因がはっきりしないものを意味します。このような現象は「大量死」として表現される場合も多いですが、「大量死」は、ミツバチ群の減少や蜂群崩壊性症候群など別事象を指しても使われる場合があるため、「巣門前でのへい死」としました。

2) 斑点米カメムシ

稲穂から養分を吸汁することで、玄米の品質を損なう被害を与えるカメムシのこと。地域によって主要な種類が異なっており、北日本ではアカヒゲホソミドリカスミカメやアカスジカスミカメなどが問題となっています。斑点米の発生には割れ籾が関係していることが指摘されており、防除のために、畦畔雑草の管理、出穂以降の殺虫剤散布が実施されています。

3) 花粉団子

ミツバチが、体に付着した花粉を後ろ脚の花粉かごと呼ばれる部分に、団子状に丸めて、巣箱に持ち帰ってきた塊状の花粉のこと。花粉は、タンパク源として、働き蜂幼虫の餌に用いられるだけでなく、成虫体内で分解して、ローヤルゼリーの生産に使われ、女王蜂(幼虫・成虫)や若齢の働き蜂幼虫の餌として使用されます。一方、花蜜(ショ糖)はエネルギー源であり、ミツバチがブドウ糖・果糖に分解して蓄積したものが、蜂蜜となります。

4) ネオニコチノイド系農薬

ネオニコチノイドとはニコチンとその類縁物質であるニコチノイドの構造を模して合成された物質で、殺虫作用を有します。このタイプの殺虫剤は神経伝達物質アセチルコリンの受容体に拮抗的に結合して、アセチルコリンによる神経伝達を妨害する神経毒です。斑点米カメムシのような害虫に優れた防除効果をもつと同時に、他の斑点米カメムシ防除に用いられる殺虫剤に比べて、人や水生生物への毒性が弱く、また、油に溶けにくいために稲わらを介して畜産物にも残留しにくい性質があります。このような特性のため、ネオニコチノイド系農薬は水稲の斑点米カメムシ防除の場面で広く利用されています。

5) 蜂場(ほうじょう)

養蜂家がミツバチ巣箱を置く場所。一般的に養蜂家は、自分たちが持つ蜂群をいくつかの蜂場に分けてミツバチを飼養します。

6) 外勤蜂

働き蜂は、巣内で働く内勤蜂と外で働く外勤蜂に分けられます。外勤蜂は、羽化してから2週間程度以降の成蜂であり、巣外で活動し、栄養源となる花蜜と花粉を収集します。

7) 内勤蜂

働き蜂は、巣内で働く内勤蜂と外で働く外勤蜂に分けられます。内勤蜂は、羽化してから2週間程度以内の若蜂であり、巣内の掃除、育児、営巣、蜂蜜の貯蔵などを行います。

8) 半数致死量

化学物質の急性毒性の強さをあらわす指標として利用されるものであり、化学物質を人為的に投与した対象動物の半数が、試験期間内に死亡する量を統計的な手法で推定した値として表されています。ミツバチの半数致死量は、経口および直接、塗布して接触させる2通りの方法があり、1匹あたりの投与量として決定されています。

9) 有蓋蜂児域面積(ゆうがいほうじいきめんせき)

蛹(さなぎ)になる直前の5齢幼虫と蛹が育てられている巣房(蜂の巣を構成する一つ一つの部屋)の面積のこと。巣板面積に占める有蓋蜂児域の割合はミツバチ群の繁殖力や働き蜂の育児能力の指標となります。測定方法の概略は、図5の説明に示しました。